日本大百科全書(ニッポニカ) 「鏡(mirror)」の意味・わかりやすい解説

鏡(mirror)

かがみ

mirror 英語

Spiegel ドイツ語

miroir フランス語

金属またはガラスのような物質の表面を、平面または曲面に成形し、表面を研磨して反射率を高くしたもの。必要な場合には表面に金属をめっきしたり、電媒質(電磁波の媒質)の多層膜を真空蒸着法によってつけて反射率を高くする。鏡は、中国や日本の古代においては、単なる化粧用具としてだけではなく、呪術(じゅじゅつ)的な霊力を備えたものとして重要視され、祭器や首長の権威の象徴とされた。

[三宅和夫]

鏡の物理的性質

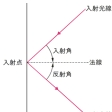

表面の凹凸が光の波長に比べて小さいとき、鏡に当たった光は反射の法則に従って反射され、進行方向を変える。光が鏡の面に入射する点において、鏡面またはその接平面に立てた法線と入射してくる光線とがなす角を入射角、法線と反射した光線とがなす角を反射角とする。反射の法則は、入射光線と反射光線は法線の両側にあり、三者は同一平面上にあって、入射角と反射角とがつねに等しいことを表している()。

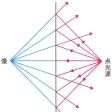

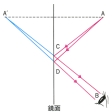

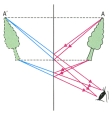

一つの点光源から出発した光線は、平面の鏡に当たると、それぞれ反射の法則に従って反射され、点光源のある鏡の前側の空間を戻っていく。これらの反射光線を反対の方向に延長すると、鏡の裏側の1点で交わる()。この点を、始めの点光源の鏡による像といい、光源と像とは鏡の平面から等しい距離のところにある。次に、A点の鏡による像を、B点にある肉眼で見る場合を考えよう()。Aから鏡に垂線を下ろし、同じ距離だけ鏡の裏側に延ばした点A'がAの鏡による像である。A'と瞳(ひとみ)の上下の点を直線で結び、それらの直線が鏡と交わる点をC、Dとすれば、Aから出発した光線のうち、CDの間の部分で反射した光線しか瞳に入ってこない。すなわち、大きな鏡があっても、Aの像A'を見るために使われているのは、その一部分にすぎないのである。たとえば木のような大きさのある物体の像は、鏡に平行な上下・左右は同じ向き、鏡に垂直な前後の方向は反対の向きになっている()。しかし鏡に相対して像を観察すると、左右が入れ替わっているように感じられる。

[三宅和夫]

鏡のいろいろ

普通の鏡は表面が平面であり、このことを明瞭(めいりょう)に表すには平面鏡ということばが用いられる。また表面の形が球面のものを球面鏡、回転放物面のものを放物面鏡という。球面鏡で、表面が物体に対してへこんでいるものを凹面鏡(おうめんきょう)、物体のほうに突き出しているものを凸面鏡(とつめんきょう)という。また、用途によって、一部の光を反射し、残りの光を透過させたいときには、鏡のめっきを薄くする。このようにした鏡のことを半透明鏡という。

[三宅和夫]

西洋の鏡

西洋における鏡の起源は正確には明らかでないが、金属器時代の初めにオリエント地域で製作が始められたと思われる。古代の鏡は黒曜石や金、銀、水晶、銅、青銅などの原板を研磨して反射面としたもので、ほとんどが化粧用であった。エジプトでは紀元前3000年ごろから、女性はすでにアイシャドーやアイライン、頬(ほお)紅、口紅などの化粧をしており、そのための鏡も発達した。古王国時代の墳墓からも整った鏡が発掘されているし、第11王朝の浮彫りには、柄鏡(えかがみ)を手にした王女が描かれている。その多くは鏡面の丸い柄鏡で、板の部分は金属、木、象牙(ぞうげ)などでつくられ、神像、人物像、動物、パピルスやロータスなどのナイルの植物でかたどられた。西アジアの鏡もエジプトと形式が似ているが、遺物はきわめて少ない。

ギリシアではミケーネ時代に、背面を精緻な線刻で飾った象牙の柄をもつ円鏡がつくられた。一般に青銅製が多く、卓上に立てて用いる台鏡の柄の部分は、しばしば美の女神アフロディテの立像で、女神が頭上に円形の鏡面を支える形になっている。また精巧な浮彫りや銀象眼で飾った蓋(ふた)付き鏡もあった。

エトルリアの鏡は、ギリシアをまねた青銅製の柄鏡が多い。前4世紀ころのパレストリーナ出土の鏡には、ギリシア神話や官能的な装飾主題を流麗な線で描いた銀象眼がみられる。

ローマ時代の鏡はギリシア、エトルリアの形式を発展させたもので、当時の奢侈(しゃし)な風潮を反映して豪華な装飾を施した鏡が多い。ポンペイ出土の鏡にもさまざまな意匠がこらされており、壁画からも女性たちがそうした手鏡を用いたことがうかがわれる。当時の上流社会では銀製の鏡もみられるが、これは容姿を映すという機能に加えて、財産的価値も求められていたことを示すものである。

中世に入ると鏡は小型に質素になり、同時に携帯に便利なものが現れた。鉄や銀の金属片を磨いたものを木や象牙の小箱に収めたものや、櫛(くし)の一部にはめ込んだものがあり、貴婦人に愛用された。また中世から17、18世紀にかけては、円筒鏡やピラミッド鏡が占い師や魔術師によって使われた。

鏡の歴史に革命をもたらしたのはガラス鏡である。ルネサンス期にガラス製作の中心であったベネチアでは、16世紀初め、円筒吹き法によって得た無色透明のガラスを切り開いて鏡板用ガラスをつくり、このガラス板の背面に錫箔(すずはく)を張り付ける鍍錫(としゃく)法が発明された。これが金属鏡にかわってヨーロッパ全土に普及し、重い青銅製などの鏡は姿を消してゆく。1582年に日本のキリシタン大名が派遣したいわゆる天正(てんしょう)遣欧使節は、ローマ教皇謁見後にベネチアを訪れ、市当局から細密画を施した大型鏡4面を贈られたという記録がある。

当時、鏡は非常に高価で、王侯貴族の占有物であったが、17世紀に大型板ガラスが出現すると、鏡は単なる化粧用としてだけでなく、室内装飾の重要な要素となった。ルイ14世はベネチアから多数のガラス工を招き、パリ郊外のサン・アントアーヌにガラス工場をつくった。そして在来の円筒吹き法でなく、溶液を流し込む鋳造法による平らな大型板ガラスの生産が可能になった。ベルサイユ宮殿の有名な「鏡の間」は、長さ73メートルの廊下の壁面に400枚の鏡がはめ込まれている。こうしてヨーロッパの宮殿や城館の舞踏室や書斎、婦人の居室の内壁を鏡で張るようになって、フランスの鏡は質量ともにイタリア製をしのぐに至った。ドイツやオーストリアでも鏡が生産され、16世紀以来ニュルンベルクの職人組合は豪華な彫刻を施した鏡枠をつくった。18世紀中期にはババリア地方でも鏡の間が流行し、高価な中国磁器やマイセン磁器を飾り、それらが鏡に映し出される効果を楽しんだ。

こうしたロココ様式の装飾美術の発達は、家具としての鏡を再認識させ、化粧机の鏡台やマンテル・ミラー、衣装戸棚の扉に張る鏡がつくられ、優れた家具工がこれらをデザインした。

19世紀に入ると、ガラスの量産に加えて、フランス人フランソア・プチ・ジャンによって鍍銀(銀めっき)法が発明され、鏡は一般家庭にまで普及したが、美術的には後退した。現代では、化粧用に限らず、ホールや舞台のミラーボール、レストランや商店の室内装飾などに用いられて、演出効果を高めたり空間感覚を拡大する目的に使われている。また、探照灯やヘッドライトに使われる凹面鏡、自動車のバックミラーの凸面鏡など、鏡の用途は現代生活のなかで多方面にわたっている。

[友部 直]

東洋の鏡

東洋の鏡は中国鏡を主流とし、日本・朝鮮など周辺地域の製品を傍流とする。それらは円盤形が基本となり、背面を図像文様で飾り、その中央に鈕(ちゅう)を備え、それに紐(ひも)を通して支持する形状をとる。周縁に突出した長方形の柄をもつ柄鏡ははるかに遅れて出現し、早くから柄鏡を中心に発達した西方世界の鏡とはその点で大きく異なる。材料はほとんどが銅と錫(すず)を主成分とし、ときにはそれに鉛を加えた銅合金であったが、鉄鏡や鉛鏡が製作されたこともあった。その製品は、銅製容器類と並んで美術的に高く評価されるものが多く、同時に考古学・歴史学研究の資料としても重要視されてきた。

[田中 琢]

戦国鏡

これまでに発見されている最古の中国鏡は、紀元前2000年、斉家(せいか)文化期に属する青海省の出土品で、すでに円盤形をとり、背面を単純な直線文様で飾り、その中央に鈕をもつ。その後、殷(いん)あるいは春秋時代初期、少数例ながら墓に副葬された銅鏡があるが、これら初期の銅鏡は、形状あるいは出土状況からみて、ごく少数者の用いる特殊な道具、おそらく呪術(じゅじゅつ)具であった可能性が高い。多量の鏡の製作使用は、戦国鏡あるいは先秦(せんしん)鏡、先漢(せんかん)鏡などとよばれた一群に始まる。その多くは、戦国時代後半から前漢時代の前3世紀ごろまでに流行したもので、小型の単位文様を碁盤目状に反復配列して鏡背面を埋めるのを特徴とした。その単位文様は、霊獣の体躯(たいく)の一部を切り取った羽状獣文や細地文ともよばれる幾何学文で、ときにはそれらを地文として、その上に重ねて霊獣その他の大型の図像を表現したものも少なくない。中央の小型の鈕は、3本の紐をあわせた表現をとる。鏡面は平坦(へいたん)でほとんど反りがない。そのほか、霊獣の全身像を背面いっぱいに大きく表したもの、霊獣を透彫り風に鋳出した銅板と別につくった鏡面部分とを重ね合わせたもの、金銀象眼の手法で図像を表現したものなど、特殊なものもある。これら戦国鏡が流布しえたのは、映像化粧具として鏡を使用した社会階層が成立したことによるのであろう。

[田中 琢]

漢鏡

漢代は古代中国鏡の確立の時代であり、三国六朝(りくちょう)時代の製品もあわせて漢鏡とよばれる。そこでは、鈕は半球形の大型となり、鈕と厚く頑丈につくられた周縁との間は同心円状に区画され、その中に、新しく創案された鏡固有の図像文様を配する。鏡面も反りをもった凸面へと変化する。戦国鏡の一部にすでに登場していた銘文も広く採用され、重圏銘帯鏡のごとく、銘文のみで鏡背を構成する型式すら出現する。これらの銘文からは、鏡がもつと信じられた呪力に託された至福、富貴、長寿、立身出世などの願いを読み取ることができる。

図像文様も、多くは当時の中国人の抱いた宇宙像、あるいはそこに躍動すると信じた神仙霊獣を表したもので、この鏡を身辺に置くことによって、天地の動きに同調し、それによって、鏡に託した願望が実現することを期待したのであった。この漢鏡の典型は、後漢(ごかん)初めに完成した方格規矩四神(ほうかくきくししん)鏡や内行花文(ないこうかもん)鏡、さらにその中ごろ以降盛行する各種の神獣鏡である。漢代に一つの頂点を極めた中国鏡は、三国六朝時代になると、しだいに様式的に衰退期に入る。そのなかで注目されるのは、魏(ぎ)・晋(しん)代に製作された三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)である。三角縁神獣鏡は日本でのみ出土し、一部に日本製説もあるが、中国王朝と本格的な交渉をもった邪馬台(やまたい)国への下賜用として製作されたものとみるべきであろう。

[田中 琢]

唐鏡

海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)を典型とする唐鏡は、隋(ずい)代を準備期として唐代に成立した新様式である。やや厚手で重厚な鏡体では、円盤形に加えて、稜(りょう)形、花形が盛行し、方形その他もある。図像文様では、伝統的な神仙霊獣のほかに、狩猟や奏楽など風俗的画面や古典にある伝説を画題としたものも多く、さらに葡萄唐草文(からくさもん)や蓮華文(れんげもん)、宝相華文(ほうそうげもん)などの植物系文様が多用され、この植物系文様のみで鏡背を飾ったものも少なくない。あるいは、鍍金(ときん)や金銀平脱(へいだつ)、螺鈿(らでん)、七宝(しっぽう)などの技法によって飾ったものや、図像文様を打ち出した銀板を貼(は)り付けたものなどの存在も大きな特色である。これら形状・図像文様の特色からすれば、唐鏡は、繊細ともあるいは華麗ともいえるであろう漢鏡に対して、豪華絢爛(けんらん)と形容できるものであった。

[田中 琢]

宋鏡

この唐鏡と交代するように出現したのは、実用的で簡素な宋鏡である。それを代表するのは、浙江(せっこう)省湖州を中心に南宋時代に製作された湖州鏡である。その鏡背には、鋳鏡者が良好な鏡であることを願った銘文を入れるだけで、図像文様をいっさい欠くものが多く、たとえそれを入れても、わずかに飛雲や蝶(ちょう)、蜻蛉(とんぼ)などを置く簡素なものにとどまる。材料の銅合金も錫の比率が低く、鉛の含有率の高くなったものが少なくなく、研磨して映像面を形成するには、質の低下は否めない。それを補って、錫と水銀のアマルガムによる錫めっきが採用され、新しく映像機能を保証する技法となる。図像文様に乏しく、粗製ともいえる湖州鏡が広く普及した理由はここにあったのであろう。背面中央に鈕を備えた円盤形という中国鏡の原則が放棄され始めるのもこのころからであって、鈕は位置を定めず、さらには柄鏡が出現する。宋鏡以後、なお中国鏡は製作され続け、なかには優品も皆無ではないが、美術的にはみるべきものは少なく、明(みん)代に輸入普及し始めたガラス鏡が中国鏡の歴史に終止符を打つ。

[田中 琢]

日本列島の鏡

日本列島に銅鏡が登場するのは弥生(やよい)時代以降である。最初に出現したのは、朝鮮半島で製作、搬入された多鈕細文鏡(たちゅうさいもんきょう)で、西北日本の弥生時代前期末ないし中期の墓の副葬品にみられる。ついで北部九州地方の中期以降の墓から漢鏡が出土する。これに対して、その他の地方の弥生時代の遺跡から出土する鏡は多くない。しかし、銅鐸(どうたく)といっしょに埋納された多鈕細文鏡が近畿地方にあり、そのほか少数ながら鏡の出土もみる。またおそらく装身具に転用されたものとみられる鏡の破片も北部九州地方を含めて広く出土する。この状況からみると、弥生時代、日本列島とくに西日本には広く鏡が流布しており、北部九州地方で遺物として多数の鏡が残存しているのは、それを墓に副葬する習俗があったからで、その他の地方では、もともと鏡が流入しなかったのではなく、それを副葬する習俗を欠いていたために、遺物として残存しえたものが少なかった可能性がある。鏡の鋳造も弥生時代後期に開始されている。この鋳鏡は、朝鮮半島で前漢鏡を模倣製作したのを端緒とし、その系譜に連なるものとして、これまた北部九州地方を中心に行われた。その製品は、面径7センチメートル内外のやや小型品で、鏡背の図像文様も曖昧模糊(あいまいもこ)とした粗製品がほとんどである。

本格的な鋳鏡は古墳時代に始まる。中国から舶載された三角縁神獣(さんかくぶちしんじゅう)鏡、方格規矩四神(ほうかくきくししん)鏡、内行花文(ないこうかもん)鏡、画文帯神獣鏡、盤竜(ばんりゅう)鏡、獣帯鏡など、各種の中国鏡を手本として製作されたもの、この模作品から変貌(へんぼう)して手本の推定すら困難な図像文様をもつに至ったものに加えて、家屋文鏡や直弧文(ちょっこもんきょう)鏡など、中国鏡にない独得の図像文様を創作したものもある。これらはすべて背面中央に鈕をもつ円盤形である点では、中国鏡の大枠を脱しえていない。しかし、それにみられない特色をあげることもできる。その一つとしては、面径3センチメートル以下の極小品がある一方に、46.5センチメートルを計るような超大型のものがあって、面径のばらつきがきわめて大きい点が指摘できるし、さらに鏡面を十分に研磨していないもの、銅に対する錫の比率が低く、映像具としては良質でない材料によるものなどが多い点も見逃せない。舶載されてきた中国鏡もあわせて、遺存しているこの時代の鏡のほとんどは古墳の副葬品であるが、1埋葬に30面以上の多数を副葬した事例が象徴しているように、この時代の鏡には映像用の実用具としての機能がどの程度期待され、またその機能をどの程度発揮したものであったのか、きわめて疑わしい。5世紀の日本鏡を代表する鈴鏡(れいきょう)は、中国鏡はもちろん、世界の鏡のなかでも他に類をみない特殊なもので、円盤形の周囲に4個から10個の鈴をつけ、それはまた、巫女(みこ)を表したとみられる埴輪(はにわ)の女性像の腰部に着装した状況で表現されていることがある。巫女の所作に音響を添える鏡、それはむしろ鏡とよぶにふさわしいものではない。古墳時代の鏡の用途はこの姿に集約されているといってよい。

6~7世紀、日本における鋳鏡は衰退、中断する。その再開は奈良時代、海獣葡萄鏡をはじめとする唐鏡の搬入期と一致する。ここで再開された鋳鏡活動では、鋳型土に直接図像文様を彫り込んで鋳型を作成する従来からあった技法のほかに、新しく蝋(ろう)型の鋳造技法が加わっている点は興味深い。その詳細は正倉院文書にある「東大寺鋳鏡用度文案」によってうかがうことができるが、そこでは、径1尺の円鏡の製作に延べ31人日を要したこと、あるいは鏡工人が、仏工に次いで、木工や瓦(かわら)工の数倍の日当を受ける高級技術者であったことなどを知ることができる。しかし、この時代の鏡では、唐鏡を直接鋳型土に押し付けて図像文様を写し取った、いわゆる「踏み返し」の技法によるものが多く、それらには粗悪品も少なくない。このようにして製作された多量の鏡は、社寺の堂塔の荘厳具であり、墳墓の副葬品やその他各種祭祀(さいし)に使用されるものであって、映像あるいは化粧の道具としての機能はなお低かった。

平安時代後期の和鏡の成立は、化粧具としての鏡の普及を基盤とする。その過程では、唐鏡にみられる唐草を松や桜、藤(ふじ)など日本の自然にみられる樹木草花にかえ、鳳凰(ほうおう)を鶴(つる)や雁(がん)、雀(すずめ)といったこれまた身近な鳥に置き換えるといった図像文様の和風化が進行し、さらに簡素で実用的な宋鏡の影響が加わる。その影響のなかでは、鏡面の錫めっきの技術の採用と柄鏡の登場がもっとも著しい。鋳鏡と並んで鏡磨きが鏡に関連する職業となるのも、有毒の水銀を扱う特殊な技術が不可欠となったためである。そして、室町時代に始まる柄鏡は和鏡の主流となり、明治のガラス鏡の普及に至る。

[田中 琢]

朝鮮鏡

朝鮮半島における鋳鏡活動はけっして活発ではなかった。中国遼寧(りょうねい)地方に起源する呪術用の多鈕細文鏡が前3世紀のころから前1世紀にかけて製作されて以降は統一新羅(しらぎ)時代まで、中国鏡の流入はあったが、顕著な鋳鏡活動はなく、墳墓に鏡を副葬する習俗も、このころまでは中国や日本のようには一般的でなかった。わずかに朝鮮独自の鋳鏡活動の製品とされる高麗(こうらい)鏡も、多くは唐鏡あるいは宋代から元代にかけての中国鏡の影響のきわめて濃厚なものであった。しかし、その時代が日本の和鏡の時代とほぼ符合する点は、中国鏡の影響下にあった地域における鏡の歴史に共通する興味深い現象である。

[田中 琢]

鏡と霊力

鏡に映った像を当の人物の分身とみなし、鏡像を実在に準ずる「存在」と感じるのは、古代人や未開人に共通の自然な傾向である。たとえば日本神話の八咫鏡(やたのかがみ)は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の姿を映したゆえに、大神の御魂(みたま)として、依代(よりしろ)として斎(いつ)き祀(まつ)るべきものとなった。およそあらゆる道具のなかで、鏡ほど魂に近接した位階を保った特権的な道具はない。

こうした鏡の神秘的性格からして、古来、洋の東西を問わず、鏡占いやそれに準ずる水鏡による占卜(せんぼく)、さては水晶球凝視(クリスタル・ゲイジング)の類が現在に至るまで広く行われているのは、むしろ自然なことといえよう。いまここに、古代中国の道教の鏡を中心に、鏡の霊力を示す例をいくつかあげる。

道士が修行のために山に入るとき、鬼神邪魅に害せられぬよう、護符や鏡を携えて行くことが望ましい。なぜ鏡かといえば、鏡は化け物の正体を暴くからである。甲羅経た老獣の類が人間の姿をしていても、鏡にはその「真形(しんけい)」が映るので、老魅もあえて近づかない。ゆえに、いにしえの道士は、入山の際、直径9寸以上の鏡を背に掛けたものである(『抱朴子(ほうぼくし)』による)。

妖怪変化(ようかいへんげ)の正体を映し出す鏡の破邪の力は、日本でも広く信じられ、妖魅の真形を鏡で見破る話は至る所に分布している。日本の山岳修行者も、道教の影響で、背に鏡を掛けて入山した者もあった。ヨーロッパでも吸血鬼は鏡を恐れるとされるが、その理由は、正体が映るからではなく、なにも影が映らないからであって、影がないことで尋常の人間でないことが暴露されるからである。

鏡にはまた不可視の存在を映し出す力があり、『抱朴子』によれば、「明鏡(めいきょう)の九寸以上なるを用いて自ら照らし、思存する所有ること七日七夕なれば、則(すなわ)ち神仙を見るべし」とある。そしてひとたび神仙の姿が示されれば、心中おのずから、千里のかなたのことと、将来のこととが知られる。この仙術には鏡を1面用いる場合と、2面または4面用いる場合とがあった。

2面の鏡を向き合わせれば、その間の物の像を互いに反映しあい、映像を限りなく増殖させるというのも、鏡の無類の不思議さである。道教には「分形の道」と称するものがあった。よく明鏡を修めて、その鏡道が成就すれば、「則ち能(よ)く形を分ちて数十人と為(な)り、衣服面貌(めんぼう)は皆一の如(ごと)し」とある。

近代ヨーロッパの帝王たちは、宮殿に「鏡の間」を設けて、反映しあう映像の増殖を楽しんだが、この趣向は、すでに古代ローマ時代、奢侈(しゃし)に慣れた人々の間で知られていた。頽唐(たいとう)期のローマ人たちは鏡を室内装飾に用い、壁面に吊(つ)るすのはもとより、食卓上の皿や酒杯や碗(わん)に小さな鏡をはめ込み、饗宴(きょうえん)の会食者の映像を幾重にも反映させて楽しんだのである。プリニウスはこれをpopulus imaginum(映像の大群)とよんでいる。ただしここでは「鏡の遊戯性」が強調され、神秘性には乏しい。

伝えられる最古の宮殿の鏡としては、秦(しん)の始皇帝の咸陽(かんよう)宮の方形の鏡がある。幅4尺、高さ5尺9寸と記され、これは当時としては抜群に大型で、豪華な室内装飾であっただけでなく、道教を信じた帝王にふさわしい霊力を備えていた。「人直(まむかい)に来りて之(これ)に照せば影は則ち倒見す。手を以(もっ)て心を捫(お)して来れば、則ち腸胃五臓を見(あらわ)し、歴然として礙(さまた)ぐるなし」、そして病の在所を知らせ、女子に邪心があれば「胆張りて心動く」ので、始皇帝はつねにこの鏡で宮女たちを照らし、邪心ある者を殺した、と『西京雑記(せいけいざっき)』にみえている。

[多田智満子]

鏡の民俗

鏡は、今日のようにガラスが発明利用されるまでは金属製のものであった。しかも鏡は貴重品であり、庶民には簡単に手に入らぬものであった。鏡研師(とぎし)がいて鏡のくもりを研(と)いだものであった。三種の神器の一つに鏡が入っているように、鏡は多くの神社の御神体とされている。鏡が一般の人々に使用される以前には、水鏡といって水面に姿を映してそれを見たのである。伝説に鏡池とあるのはこの水鏡のことを語ったものであるが、鏡岩、鏡石というのが各地にある。平らな岩石を磨いてそれに姿を映したのである。鏡を主題とした伝説昔話では松山鏡の話がよく知られている。島根県美濃(みの)郡美濃村(益田(ますだ)市)には、和泉式部(いずみしきぶ)が水鏡した鏡の釣井という井戸があった。奈良県吉野郡天川(てんかわ)村には、弘法(こうぼう)大師が姿を映したという鏡岩というのがある。長野県南佐久郡北相木(きたあいき)村には、戦いに敗れた更級姫(さらしなひめ)が姿を変えて上州方面に落ち延びるとき、岩に姿を映して見たという鏡岩がある。福島県の北部で語られている昔話に、老婆を咬(か)み殺した猫が逃げて榎(えのき)に登ったのを鉄砲で撃ち殺した。そのとき、かちんと音がした。死んだ猫を見ると鏡を手に持っていた。それは金物の鏡で、鉄砲の弾丸を防ぐためであった。鏡についてはいろいろの俗信がある。岩手県遠野(とおの)地方では生児に鏡を見せると魔がさすという。妊婦がやむなく野送りをするときは、帯の間に鏡を入れて行けという。また鏡をもらう夢をみるとよい子供ができるという。

[大藤時彦]

『多田智満子著『鏡のテオーリア』(1977・大和書房)』▽『田中琢著「古鏡」(『日本の原始美術8』1979・講談社)』▽『京都府埋蔵文化財調査研究センター編『謎の鏡――卑弥呼の鏡と景初四年銘鏡』(1989・同朋舎出版)』▽『菅谷文則著『日本人と鏡』(1991・同朋舎出版)』▽『孔祥星・劉一曼著、高倉洋彰・田崎博之・渡辺芳郎訳『図説 中国古代銅鏡史』復刻版(2001・中国書店、海鳥社発売)』▽『リチャード・グレゴリー著、鳥居修晃・鹿取広人・望月登志子・鈴木光太郎訳『鏡という謎――その神話・芸術・科学』(2001・新曜社)』▽『サビーヌ・メルシオール・ボネ著、竹中のぞみ訳『鏡の文化史』(2003・法政大学出版局・りぶらりあ選書)』▽『葛洪著、石島快隆訳注『抱朴子』(岩波文庫)』▽『由水常雄著『鏡の魔術』(中公文庫)』

入射角と反射角〔図A〕

始めの点光源の鏡による像〔図B〕

鏡による像を肉眼で見る場合〔図C〕

大きさのある物体の像〔図D〕

線刻銅鏡

神獣文青銅鏡

方格規矩四神鏡

海獣葡萄鏡

多鈕細文鏡

三角縁三神三獣鏡

内行花文鏡

画文帯対置式神獣鏡

和鏡

柄鏡