翻訳|element

共同通信ニュース用語解説 「元素」の解説

元素

身の回りに存在するあらゆる物を構成する基本的な要素。物質は細かな粒の「原子」でできており、元素は原子の種類を表している。最も軽い水素からヘリウム、リチウム…と原子核にある陽子の数で番号が付いている。原子番号によって、化学的な性質が異なり、その性質をもとに元素を並べたのが周期表で、19世紀にロシアの化学者メンデレーエフが考案した。約100年前に日本人が43番元素を見つけたとしてニッポニウムと命名されたが、その後、43番元素ではないことが分かり取り消された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「元素」の意味・読み・例文・類語

げん‐そ【元素・原素】

- 〘 名詞 〙

- ① 化学で、成りたちや構造の最も簡単な成分。同一原子だけから成る物質。現在、原子番号一番の水素から九二番のウランまでの自然に存在する元素(四三番のテクネチウムを除く)と、四三番および九三番のネプツニウムから一一〇番のダームスタチウムまでの人工的につくりだした元素が確認されている。一一一番以降にも原子番号で呼ばれる未確定元素がある。化学元素。

- [初出の実例]「硫黄の性質単一無雑にして一個の元素なり」(出典:遠西医方名物考(1822)一)

- ② 万物の根源となる、それ以上に分解できないもの。たとえば、ギリシア哲学の四元素(地、水、空気、火)、仏典の四大(地、水、火、風)。

- [初出の実例]「エムペドクレース〈略〉さて彼は元素の数を四と定めたり。地、水、風、火即是なり」(出典:西洋哲学史要(1901)〈波多野精一〉古代哲学史)

- ③ ものを構成するもとになっているもの。構成要素。

- [初出の実例]「右各弊害ある三種の政治を以て elemental forms 即ち政体の元素となすなり」(出典:百学連環(1870‐71頃)〈西周〉二)

- 「人の性質の原素(ゲンソ)となるべき種々の性情」(出典:小説神髄(1885‐86)〈坪内逍遙〉下)

- ④ 数学で、集合を作っている個々のもの。元。要素。

元素の語誌

( 1 )「元素」は、蘭学での翻訳の必要からオランダ語の「Grondstof」を、「Grond」(元または原)+「stof」(素)のように直訳して作られたものであろう。

( 2 )幕末の「英和対訳袖珍辞書」(一八六二)では「Element」の訳語には見られないが、「Stamina」には「元素、分ケ難キ微細ノ分子」とあり、また明治初期の「附音挿図英和字彙」(一八七三)では「Element」の訳語に「元素」が登場する。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「元素」の意味・わかりやすい解説

元素

げんそ

element

ある特定の原子番号をもつ原子によって代表される物質種をいう。その種類は、原子番号の存在可能な数値の数だけあり、現在までに地球上で118種の存在が確定されており、さらに新しい元素が合成されつつある。とくに化学元素とよんで、他の用語と区別することがあるが、普通は単に元素という。

古くは、純粋な物質で、いかなる方法によっても2種以上の物質に分けることができず、またいかなる二つ以上の物質の化合によってもつくることができないとき、その純物質を構成している種を元素と定義していた。しかし、原子の人工変換に成功し、多くの同位体(アイソトープ)が発見されるに至って、それまでの定義では不明確となり、しかも物質を構成している最小単位の粒子としての原子を考えることにより、原子のもつ属性が注目され、元素の概念をよりはっきりさせることになった。すなわち、原子番号(原子核の電荷の数あるいは原子の核外電子の数)が、元素の性質を規定する基本的なものであることがわかってから、これを定義に用いることが考えられるようになった。

なお、1種類の元素の原子からなる物質を単体といい、化合物と区別している。単体は技術的に分離できる実在の物質であるが、その成分である元素は、思考によって認識できるもので、実在の物質をさすことばではない。いいかえれば、単体は一つの成分だけからなるもので、その成分が元素である。

[中原勝儼]

元素観の変遷――古代~中世

元素の概念が取り上げられたのはきわめて古く、古代の中国、インド、エジプト、ギリシアなどにその記録がある。しかし、これらはすべて古代哲学者たちの単なる思考的所産によるもので、現在の科学者のもつ概念とある程度の共通点はあるものの、実験的な根拠はなく、現代の元素観とは本質的には異なっている。古代においては、元素は物質をつくる根本材料で、神の手を借りることなく、自ら動いて変化し、あらゆる姿となって現れるが、その本質は不生、不滅なものであると考えられた。

[中原勝儼]

タレスの万物一元論

その根源的物質として、紀元前7世紀ころ初めて万物一元論が生まれた。ギリシアのタレスは「万物の根源は水である、すべてのものは水からでき、また水に戻る」といっている。すなわち、自然界に存在するすべてのものは、その形こそ千差万別であるが、ただ一つの根源物質からできており、この根源物質は不生、不滅で、それが形を変えて自然の事象として現れる。この根源物質こそ水である。水は氷や蒸気になり、雪や雲にもなり、また生物になくてはならぬものである。このことから、抽象的な意味での水(いわゆる普通の意味での水の性質を表すものといっているようである)を根源物質と考えた。その後、同じくギリシアのアナクシメネスは空気こそ根源物質であると考え、ヘラクレイトスは火であると主張し、ヘシオドスは土であると考えた。

[中原勝儼]

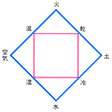

エンペドクレスの四元論

このような考え方は、さらに多くの人の議論をよび、その後各種の二元論、四元論などが出現した。前5世紀の中ごろに、同じくギリシアのエンペドクレスは、前記4種の一元論を統一して、根源物質は土、水、空気、火の四つであり、これこそ万物の根本的四元素で、永久的、自然的で互いに転化することはできないとした。木を熱すると、火となって燃え、風(空気)を生じ、湿気(水)ができ、灰(土)を残すという事実は、木がその成分である火、空気、水、土の4成分に分かれたことを示しているというのである。また、土、水、空気、火は、それぞれ固体、液体、気体、エネルギーを代表しており、それぞれが重量、乾、湿、冷、熱などの性質をもっていて、これら四つの元素が愛によって互いに混合し、憎によって分離して世界の変化をもたらすと考えた。

[中原勝儼]

インド・中国の元素観

これより以前の前7世紀ないし前6世紀にかけてインドのカピラを開祖とする哲学者たちが唱えた四大(しだい)の説や、同じくインドで前6世紀ないし前5世紀ごろカナーダをはじめとする哲学者たちの主張した四大説も、万物は地、水、火、風の四大種から生じるとした。さらに前6世紀の初めに釈迦(しゃか)がこの四大に空を加えて五大としているが、あるいはインドのこれら四大ないし五大の元素観がギリシアに影響しているのかもしれない。古代中国の五行(火、木、土、金、水)の考え方も同じであるとみてよい。

[中原勝儼]

アリストテレスによる古代元素観の統一

これらの考え方は、ギリシアのアリストテレスによってまとめられ、中世に至るまで長い間信じられていた。アリストテレスは、四元にさらに第五元を加え、この第五元こそは世界をつくる唯一の根源材料たる第一物質quinta essentiaで、現実の姿をもたない可能的存在であり、これに乾、湿、冷、温の四つの性質が加わって火、水、空気、土の四元素ができ、これが混合しあって世界をつくるとした。この意味ではアリストテレスの考え方は、第一物質による一元論である。この考えは、釈迦の考えた地、水、火、風の四大に加えた空と対応しているともいえる。空をアリストテレスの第一物質と同じものとすると、これらの元素観には共通したものがある。ただこの時代には、すでに金、銀、銅、鉄、水銀などの金属や、炭素、硫黄(いおう)なども知られていたから、元素に対する認識が正当であるとするわけにはいかない。

[中原勝儼]

錬金術師による物質変換の試み

このような第一物質ないしは空を通して四元素が互いに変換し、またすべての物質をつくるという考え方は長い間信奉されていたが、その考え方に従って物質変換を試みたのが中世の錬金術師たちである。しかし、錬金術師たちはアリストテレス時代の人々よりも実験事実を多く知っており、火、水、土、風の四元素よりも、現実的な物質を元素と考えていた。たとえば、アラビアのジャービル・ビン・ハイヤーン(8~9世紀の人とされている)は、水銀、硫黄(いおう)、食塩を三元素として考えた(16世紀初めのパラケルススもこの考えで知られており、パラケルススの三元説ともいわれる)。このうち水銀、硫黄は現在でも元素であることは注目してよい。水銀が液体であるのに金属であり、硫黄が固体でも非金属であり、食塩が典型的な塩であることを考えると、これを三元とする考え方には近代的な認識方法に近いものがあるといえよう。もちろん、そのような認識がはっきりとしていたわけではなく、現在元素とされているリン、ヒ素、アンチモン、ビスマス、亜鉛あるいは多くの金属が知られていたにもかかわらず、元素として認められなかった。

[中原勝儼]

近代的元素観

元素の概念に科学的な検討が加えられたのは17世紀になってからであり、現在に通じる近代的な元素観を確立したのはイギリスのボイルである。

[中原勝儼]

ボイルの提唱

彼は、元素を決定するためには、単なる抽象的な推理によることなく、実験を基礎とすべきであることを初めて主張した。彼はその有名な著書『懐疑的な化学者』のなかで「すべて複合物mixed bodiesはこれを分解していくと、ついにはそれ以上分解することはできない原始的で単純な物に到達する。これが元素である」と述べている。彼は、実はこの著書の大部分を、そのころまで考えられていたアリストテレスの説、パラケルススの三元説に対する反論に割いている。ボイルはアリストテレスやパラケルススの考え方を批判して、熱したときの生成物が、四元説や三元説のような形で元の物質中に存在していたとは断定できないことを詳細に説明し、すべての物質を構成するものとして粒子説を持ち出している。古代の哲学者や中世の錬金術師が、単なる抽象的推理によって元素を考え、その元素であるゆえんを明らかにしなかったのと比べれば、この考えはまさに画期的なもので、近代的元素観の基礎であるといってよいであろう。ただし、この定義では元素を単体とまったく同じ意味で用いている点に問題が残っていた。

[中原勝儼]

フロギストン説

ボイルの痛烈な批判にもかかわらず、その後も四元説や三元説は、形を変えて広く信じられていた。それは、単体の認識に対する要望が強かったためでもあろう。ボイルと同時代のフランスのレムリNicolas Lemery(1645―1715)は、硫黄、水銀、食塩の三元素に、さらに水と土を加えた五元説を主張し、ボイルの死後10年ほどしてドイツのシュタールは、三元説の硫黄の変形物ともいうべきフロギストン(燃素)の仮説を主張した。可燃性の物質にはフロギストンが含まれており、燃焼するとフロギストンが失われるのであるというのがフロギストン説である。シュタールの提唱したフロギストン説はきわめて広く受け入れられた。しかしフロギストン説は現代化学と反対の理解をしていたのである。

その後イギリスのプリーストリーは、フロギストン説を固く信じながらも、1771年初めて酸素を分離し(彼は酸素とは考えていない)、これを1775年脱フロギストン空気として発表している。鉛やスズなどの金属を空気中で熱すると金属灰になる現象は、灰化calcinationとよばれ、その際重量が増加することもそのころわかっていた。それより前、ボイルは密閉ガラス容器中で金属を燃焼させる実験を行い、その重量増加は、きわめて微細な火の粒子がガラス器壁を通り抜けて結合するためにおこるとして、彼の粒子説により説明し、彼に続く人々もフロギストンについて同じように説明していた。

[中原勝儼]

ラボアジエのフロギストン説批判

これに対し、フランスのラボアジエは、1771年から1774年にかけて燃焼の現象を研究し、さらにプリーストリーの脱フロギストン空気に啓発され、ついに1777年、空気が2種類の気体からなり、燃焼を支えるのはその一方だけで、燃焼と灰化とはフロギストンの分離ではなく、酸素との結合であることを明らかにして酸素の本性をとらえるに至った。ここで初めてフロギストンは空想上の元素であることが指摘され、空気はもはや元素ではなくなり、新しい元素仮説が提唱された。さらにラボアジエは1781年、すべての酸は非金属性物質と空気中の燃焼を支持する気体との結合物であると考え、この気体に酸をつくる元素oxygèneという名前をつけた(ギリシア語でoxusが酸、gennaoが生ぜしめるという意味であることによる)。この酸素oxygèneという名称が登場したのはきわめて大きな意味をもつといえる。

一方、それより以前1769年、ラボアジエは有名なペリカンの実験によって、水が四元素の一つであるという主張を否定している。ペリカンは、錬金術華やかなりしころ使われた実験器具で、ガラス製の蒸留器の一種である。そのころまで、ガラス製の蒸留器で水を蒸留するとき、蒸留器の底に残る土状物質は水から転化したものと考えられていた。ラボアジエは密閉したペリカン中で蒸留水を101日間熱し続ける実験を行い、その前後の重量を正確に測定して不変であること、さらに蒸発乾固したときの土状物質の重量とペリカンの減量とが等しいということから、その土状物質はガラスが水に溶けたためにできたものであることを示した。

[中原勝儼]

近代への脱皮、新元素の発見

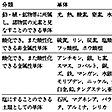

このようにしてそれまでの元素説は否定され、新しい元素として酸素が登場し、相次いで水素や窒素のような気体の元素が発見されたが、これは化学の近代への脱皮ともいうべき大きな転機となった。このころには、水素と酸素とから水ができることも、水を分解すると水素と酸素とに分けられることもわかってきており、元素を、分析によって到達した究極点、すなわちどんな手段を用いてもそれ以上分解することができない物質と定義するようになっていた(したがって、その時代に元素であっても、将来元素でなくなる可能性があることになる)。そのころ元素という語は、単体という語と同じ意味のことばとして混用されていた。たとえば1789年にラボアジエの書いた『化学教科書』のなかの単体表には、のように4種に分類された単体がみられる。

ただし、このうち第四の分類に属するものは、将来かならず分解されるであろうと予言されており(それから十数年後実際に分離されて、予言が正しいことが証明されている)、またそれより数年前に発表された著書では、このあとに第五の分類としてカ性アルカリがあったが、それはかならず分離されるものとして、すでに除かれていた。

このころの元素観は、原子説と結び付き、実験技術の進歩と相まって、さらに洗練されてきた。また元素も新しく発見されて、19世紀の終わりころまでに、現在知られている元素の大部分がみいだされた。すなわち、それまで化学的手段では手の届かなかった元素に対しても、重要な武器となりうる電気分解が19世紀前半、ついで分光分析が19世紀後半、さらに20世紀に入るとX線による確認が行われるようになり、発見された元素も約80種を数える。

[中原勝儼]

周期表による新元素の予言

この間、元素について特異な見方をしていたのは、イギリスのプラウトで、彼は1815年、当時の原子量が整数であることに着目し、すべての元素の原子は水素原子からなるという仮説をたて、元素を「原始水素の原子の異なった集合体である」と定義している。この考えは、元素の相互転換が可能であることを暗示しているもので、きわめて重要な概念であった。しかし、当時これを支持する実験事実はいっさい知られていなかったので、いつしか忘れられ、元素は変化しないもの、すなわち独立して永存するものであるという考えは、19世紀を通じて支配的であった。また、このころ、元素の性質を分類整理することから、周期律が考えられ始め、1869年にはロシアのメンデレーエフによって周期表が確立されたが、彼の周期表中の空欄には入るべき元素があるはずであるという予言から、新元素が発見され、さらには希ガス元素の発見と相まって、近世化学上の元素観が確立された。有名な化学の教科書を書いたオランダのホレマンArnold Frederik Holleman(1858―1953)は「いかなる方法をもってしても、等しくない成分に分解することのできない物質を化学元素という」(1900)としたし、同じくアメリカのジョーンズHarry Clary Jones(1865―1916)は「より簡単な何物にも分解できない物質を元素という」としている。

[中原勝儼]

近代的元素観の成立

しかし1896年フランスのベックレルの放射能の発見、1898年キュリー夫妻のラジウムの発見によって元素の崩壊が実証されると、前記のような定義が怪しくなり始めた。そしてイギリスのE・ラザフォード、ソディらによる放射能研究から原子内部の構造の知識が増し、のちになって元素の相互転換が可能であることがわかり、しかも同位体の存在が発見されると、元素の定義はきわめて困難なものになった。すなわち、いかなる方法をもってしても成分に分解することができない、という定義は当てはまらなくなり、同じ原子という表現も正しくなくなるからである。その後も多くの人によって元素の独立永存性を基にした定義が試みられ、混乱を招くことになった。

このなかでは、ロシアのクルバトフV. Y. Kurvatovが1910年に提唱した「化学元素とは、周期表の一定位置を占めている複合体で、互いに転換しうるものである」という定義が、プラウトの考えを復活したものであり、しかも周期表を使って定義したことは、本質をついたものといえる。また、ラボアジエの定義をいくぶん改めた「通常の化学的方法では分解不能の物質を単体といい、その単体を形成する物質種を元素という」という表現もよく用いられた。しかし、これもやはり古典的な表現で、元素の本質は原子番号にあり、現在では「ある特定の原子番号をもつ原子によって代表される物質種をいう」という定義が用いられている。

[中原勝儼]

元素の地球化学的分類

地球化学者V・M・ゴルトシュミットやノダックは地球に地殻やマントルや核といういくつかの層状構造ができることを溶鉱炉における金属鉄、硫化物層、ケイ酸塩層の成層構造と対比し、これらの中における微量元素の存在量を検討した。とくにゴルトシュミットは、地球化学的元素の分類方法を提案し、金属層に濃縮される元素を親鉄元素、硫化物層に濃縮される元素を親銅元素、ケイ酸塩層に濃縮される元素を親石元素とした。さらに気相に入る元素を親気元素、生物体に入る元素を生物元素と名づけた。これら分配の要因の一つは各元素の酸素に対する親和力の差によるものと考えられる。ただし、この分類は硫化物の存在しうるような還元的環境での分配である。

[岩本振武]

『A・アイド著、鎌谷親善・藤井清久他訳『現代化学史』全3巻(1972~1977・みすず書房)』▽『斎藤一夫著『化学の話シリーズ1 元素の話』(1982・培風館)』▽『ディヴィッド・L・ハイゼルマン著、山崎昶訳『元素の世界のツアリングガイド』(1993・マグロウヒル出版)』▽『吉村勝夫著『元素を知る』(1994・丸善)』▽『今井弘著『生体関連元素の化学』(1997・培風館)』▽『ジョン・エムズリー著、山崎昶訳『元素の百科事典』(2003・丸善)』▽『ペル・エングハグ著、渡辺正監訳、西村寛他訳『元素大百科事典』(2007・朝倉書店)』▽『サイモン・クェレン・フィールド著、セオドア・グレイ、ニック・マン写真、若林文高監修、武井摩利訳『世界で一番美しい元素図鑑 デラックス版』(2013・創元社)』▽『井口洋夫・井口眞著『新・元素と周期律』(2013・裳華房)』

改訂新版 世界大百科事典 「元素」の意味・わかりやすい解説

元素 (げんそ)

element

化学元素と単体

特定の原子番号(陽子数または核荷電数)によって規定される,物質構成の究極因子(原子種)を元素という。現在,原子番号1から107に至る107種の元素が知られている(表1)。別の意味で元素(原素と書くこともある)という語が用いられる場合との,用語としての混同を避ける意味で,とくに化学元素chemical elementと呼ぶこともある。実在する物質(分子種)のなかで,特定の元素が示す性質は,さまざまな形をとって多種多様に発現するが,それらの性質の根源は,すべて原子番号によって規定され,ある元素に固有の諸性質は,そのすべてが原子番号に帰着される。逆に,原子番号を指定すれば,ある元素自体,ならびにそれによって発現される諸性質は,すべて一義的に規定することができる。すなわち〈元素とは,原子番号の担い手である〉と要約することができる。

原子番号の担い手として定義される化学元素という言葉に対し,現在なおしばしば,これと混同され,不明確な意味のまま不用意に混用されているのは,この言葉が単体を表す意味で併用される場合である。単体とは,ただ1種,すなわち同じ原子番号,の元素のみから成る,有限の寿命(τ≧10⁻10s)をもって実在する原子種,分子種等の化学種(物質種)そのものを意味しており,原子番号の担い手としての元素が,さまざまの物質の中にあって,それらの物質種固有の諸性質発現の根源にある実体として把握されているのとは,その意味するところは著しく異なる。単体であることを示すために,これを不用意に元素と呼び,その意味を拡張して用いることから起こる無用の混乱や誤解は,現在もしばしばみられる。両者はその意味を明確に区別して用いるべきである。たとえば,原子状水素H,分子状水素H2,分子状酸素O2,ダイヤモンドC∞は,それぞれ原子番号1の元素H,8の元素O,6の元素Cのみから成る,一原子分子,二原子分子,巨大分子を形成する化学種としての単体であって,水H2OやメタンCH4の中に構成成分として含まれる水素H,酸素O,炭素Cがそれぞれ,原子番号1,8,6で規定される元素を意味するのとは,まったく異なる。

元素概念の変遷

自然界を構成する万物の基本成分が何かという問題は,古代から哲学者の思索の対象であった。古代中国,インド,エジプト,ギリシアの元素観は,そのほとんどが実験とは無関係の思索から生まれたものであった。

前8~前7世紀のヘシオドスは《神統記》の中でガイア(大地)を重んじ,タレスは万有の根本成分(アルケー)は水であると考えた。またアナクシメネスは空気が万有の根本成分と考えた。これらの考えは,地球が岩石圏,水圏,気圏から成っていることから,それぞれがその見解に従ってこのような説を唱えたものと解釈できる。さらに前5世紀初め,ヘラクレイトスは万物がたえず運動し変化してとどまることがないことから,変化こそ自然の姿であり,万物流転を示す火が唯一の根本成分であると唱えた。同世紀の中ごろエンペドクレスは,上述の4種の一元論を統合して,土,水,空気,火を万有の基本とする四元素説を唱え,この四元素説は長く人心を支配した。柴田雄次の現代的解釈によれば,風,水,土はそれぞれ物質の気,液,固の3相を表し,火はエネルギーに対応する。エンペドクレスの4元素(現在の元素とはまったく異なる),すなわち四元は,インド哲学の四大(しだい),すなわち万物生成の根源として考えた地水火風とまったく同じであり,西域経由の通商により両文化間に思想交流があったことを示唆している。

アリストテレスは,前述の四元に物質の基本的性質を表す第五元を加え,これを熱冷乾湿の四性とし,土は第五元が冷乾,水は冷湿,火は熱乾,風は熱湿を帯びたものと考えた。現代的に考えると,第五元だけが物質の本質であって,エネルギーの出入りによって固態にも液態にも気態にもなりうるのである。アリストテレスの説は第五元すなわち第五元質quinta essentiaを究極の成分とする一元論である。アリストテレスの元質が仏教の空と同じものとすれば,四大すなわち地水火風は,物質の3態とエネルギーとに対応し,これらに共通の根本成分である空すなわち元質が,物質やエネルギーの組合せとして地水火風となって現れると解釈される。しかし,アリストテレスは物質の3態には注目したが,その状態をとる物質の種類は問題にしていない。現在,化学元素として問題にされているのは,この物質の種類であり,これは中世錬金術に至って,ようやく対象とされたのである。

中世の錬金術では,アリストテレスの思想に従って,物質の相違はその元質に付与された性質の差によると考えられていた。したがって,性質を与奪すれば物質の性質は変化して,物質は変換しうるもので,変えることのできないのは元質だけであると信じられていた。この思想が錬金家に金属の変換可能性を信じさせ,長年月にわたる積重ねの後に,近世化学の基礎となった多くの有益な発見,重要な知見を蓄積させたのであった。

アリストテレスは,〈すべての物質はただ一つの元質から成り立っているが,実際の物質を取り扱う場合には,実在物質と元質との間に少数の中間的または二次的基本成分を認めるほうが便利である〉と考え,その著《気象学》の中で鉱物や金属の生成について述べる際,この二次的な基本成分として水銀と硫黄とを選んでいる。しかし,この二つだけでは,さらに広く一般の物質まで考察するのは不十分であったため,パラケルススは水銀と硫黄に塩を加えて,三元とした。この三元が広く物質の性質を代表するか否かを検討してみると,次のようになる。現在の化学によれば,物質の性質はその成分元素の種類と結合様式によって定まる。上記三元の成分元素の種類をみると,硫黄は非金属,水銀は金属,塩は非金属元素と金属元素とから成っている。硫黄と水銀は,それぞれただ1種類の元素から成る単体であり,塩,たとえば食塩を例にとると,その主成分である塩化ナトリウムは2元素から成る化合物である。これらの物質を構成粒子とその集合状態からみれば,硫黄はS8なる分子がファン・デル・ワールス力で分子結晶をつくっており,その分子内の結合は共有結合である。これに対し,塩化ナトリウム結晶にはNaClなる分子はなく,Na⁺とCl⁻の2種のイオンがイオン結合によって,イオン結晶を形づくっている。また水銀は,金属イオンと電子とから成る金属結合による物質である。錬金家が物質の性質を代表させるのに,金属単体Hg,非金属単体S8,金属非金属の化合物NaClを選び,しかもこれらが最も重要な3種の化学結合様式を代表しているのはきわめて興味あることである。また,ナトリウムと水銀とが,それぞれ典型元素と遷移元素を代表しているのもおもしろい。このように元素の各種類と結合様式中の最もたいせつな3種を代表する三元は,多数の物質の性質の差異をすべて示すまでには至らなくても,金属と非金属,塩類と有機物の特性を概略代表するに足るものであった(表2)。

中世錬金術は物質の相互変換可能を根本思想としていたため,元素の数は必然的に少数で,水銀と硫黄と塩とを三元とした。錬金術は実在物質を取り扱ってはいたが,思想的にはギリシア哲学の流れをくみ,その元素概念は所詮,抽象的推理によるものであった。R.ボイルは錬金家のこの抽象的元素観に反対し,元素を定めるには抽象的推理によるべきではなく,実験を基礎とすべきであると主張した。1661年に出版された名著《懐疑的化学者》はこの主張を発表したもので,その中で彼は元素について次のように述べている。〈すべて複合物mixed bodiesはこれを分解していくと,ついにはそれ以上分解し得ない原始単純物primitive and simple bodiesに到達する。この原始単純物が元素である〉と。ボイルの元素観を現在の表現に書き直すと次のようになる。〈物質は化合物たると混合物たるとを問わず,これを分析していくと,ついにはそれ以上簡単にすることのできない物質に到達する。これが元素である〉と。錬金術が抽象的推理により元素を定めたのに対し,ボイルに始まる近世化学は,実験的事実によりこれを定めたのである。

1789年のA.L.ラボアジエの元素の定義もまたボイルのものと同じで,〈分析によって到達しうる究極〉とした。しかし,この定義は明らかに,分析術の進歩に伴ってその内容を変える。つまり分析術が進むにつれて,前の時代の元素も次の時代には元素といえない事態を生ずる。たとえば,〈単純な物質はすべて物質の基本成分,すなわち元素である〉とした,古代ギリシアのアナクサゴラスの時代の元素は,現在は元素ではない。またラボアジエは,当時分解することのできなかった石灰,重土,苦土,石英などを元素としたが,約30年の後イギリスのH.デービーは,電気分解でこれらからそれぞれ,カルシウム,バリウム,マグネシウム,ケイ素を単体として遊離した。注意しなければならないことは,上のボイルとラボアジエの定義では,元素と単体とが混同されていることである。分析の究極は単体であって元素ではない。ボイルやラボアジエの元素はこの単体に当たる。

以上,古代哲学から,中世錬金術,近世化学を経て現代化学に至るまで,〈元素〉の概念は時とともに変遷してきたが,その元素観の底流として二つの対立する思想の消長がみられる。一つは元素の相互変換可能観であり,他は元素の独立永存観である。

古代哲学ではアリストテレスによって相互変換可能観が流布され,中世錬金術はこの相互変換を実現することを目的として立っていたので,元素に対しては必然的に冷淡であった。近世化学の始祖であるボイルは元素変換を必ずしも不可能と考えてはいなかったことが,彼の物質構造論に言外に示されている。すなわち,分析によって到達する究極の粒子corpusclesがさらに小さい始原粒子primordial particlesから成り,その種々の結合によって各種元素の差異が生ずると考えていた。この究極の粒子と始原粒子とは,それぞれ今日の原子と素粒子に当たる。

しかし,化学者は久しく元素の相互変換を示唆するような現象に出会わなかったので,いつしか元素の独立永存観は化学者の間に固い信仰となってしまった。近世化学の基礎となった物質不滅の法則は独立永存観を支持するものであり,化学の国語ともいうべき化学方程式はその表現である。

1896年のA.H.ベクレルによる放射能の発見は独立永存観を動揺させ,1919年のE.ラザフォードの元素変換は,これに致命傷を与え,引き続いて行われた一連の人工核種の創成,ハーン=マイトナーの核分裂実験,40年代から70年代に及ぶ,超ウラン元素,超アクチノイド元素等の超重元素合成の相次ぐ成功が,元素の独立永存観を根底からくつがえすに至り,古代哲学や中世錬金術の夢であった元素の変換は,21世紀を前に人類掌中のものとなったのである。

元素の認識と発見,単体の単離

1789年ラボアジエが確実に知っていた元素の数は23にすぎなかったが,1812年デービーは34を分類し,15年J.J.ベルセリウスは41の元素の原子量を,50年には60の元素の原子量を発表している。69年D.I.メンデレーエフが周期律を発見したとき,その材料となった元素は70余種,しかも第0族元素(貴ガス元素)の存在はまったく知られていなかった。1984年現在,既知元素の数は107に及ぶ。これらの発見過程を年代順に見ると表3のようになる。

〈元素の発見〉という言葉は2様の意味をもつ。一つは原子番号Zに対応する実体としての元素の存在の認識・確認であり,他は同一原子番号の元素のみから成る純相としての単体の単離・同定である。前者では新しい分析方法・測定方法が主役を演じ,後者では精鋭の分離手段が物をいう。このため,単体としての単離が元素の存在認識・確認にはるかにおくれることも,まれではない。

表3の最上段にある炭素と硫黄および〈古代の七金属元素〉金,銀,銅,鉄,鉛,スズ,水銀は,いずれも単体のまま,あるいは容易に単体となりやすい形で,鉱床等を形成して産出したため,早くから人類の目に触れ,かなり原始的な方法によっても容易に単離された元素である。しかし単体の単離に最初の大きな貢献をしたのは,幾世紀にも及ぶ中世錬金術時代に重ねられた試行経験の成果であって,このなかで,ヒ素,アンチモン,ビスマス,亜鉛,リンが新たに確認・単離された。18世紀に入ると,鉱物原料から分析化学的方法によって,ニッケル,コバルト,マンガン,タングステン,モリブデン,クロム,ウラン,チタン,ジルコニウム,イットリウムなどの重金属元素がつぎつぎに発見された。18世紀後半に確立されたラボアジエの近代的元素概念と不可分の関係をもって進められた空気および燃焼現象の研究の成果としての,水素,窒素,とくに酸素の発見は,化学の近代化学への脱皮に大きな転機を与えた。K.W.シェーレによる塩素の発見も特筆さるべきである。19世紀においても,純化学分析的方法は新元素発見手段として重大な役割を果たし,ニオブ,タンタル,セリウム,オスミウムその他の白金族元素,カドミウム,リチウム等の発見,海藻からの臭素,ヨウ素の単離が行われた。1808年デービーが電気分解という当時最新鋭の手法を用いて,海塩や岩塩の成分として古くから知られていたカリウムとナトリウムをはじめて金属として単離したことは,これに続くアルカリ土類金属,ケイ素,アルミニウム等の単離と合わせ,単離のきわめて困難な元素(陽性の強い金属や反応性のきわめて大きいフッ素など)の新しい単離法の出現として特筆される。また,19世紀初頭から20世紀前半にわたって続けられた15種のランタノイド元素の分別は,元素認識の歴史のなかできわめて大きな意義をもつものである。

19世紀後半に開発された発光分光分析は,セシウム,ルビジウム,タリウム,ガリウム,インジウムなどの元素の新しい確認手段となった。とくに,大気中からのアルゴンの発見に始まる一連の希ガス元素(第0族元素)の発見は,この方法があってはじめて可能であったといえよう。20世紀に始まるX線分析の登場はハフニウム,レニウムの発見を生み,放射性元素ポロニウム,ラジウムの発見に連なる放射化学分析の導入は,新元素の確認・単離に威力を発揮するとともに,元素概念に対する理論面の進歩をも促した。

元素の発見・単離には,つねにその時代の最高の技術と最新の理論が動員されており,逆に一つの元素の発見ないし単体の単離が,つねに化学を大きく前進させているのがみられる。1940年代以降の核科学の進歩は,元素を創造し,これを発見する時代を開き,43番,61番のいわゆるmissing elementsの創成,93番以上の超ウラン元素,104番以上の超アクチノイド元素の合成,確認・分離,高原子番号の超重核に予想される安定性の探索などが,休むことなく続けられている。

元素の分類

1789年ラボアジエは当時の元素として認識されていた約30種のものを次のように分類した。(1)動植鉱の三界に属し身体の成分とみられる元素 光,熱,酸素,窒素,水素。(2)非金属元素,被酸化性,造酸性 硫黄,リン,炭素,塩酸根,フッ酸根,ホウ酸根。(3)土類元素,造塩性 石灰,苦土,重土,礬土(ばんど),石英。(4)金属元素,被酸化性,造塩性 アンチモン,銀,ヒ素,ビスマス,コバルト,銅,スズ,鉄,マグネシウム,水銀,モリブデン,ニッケル,金,白金,鉛,タングステン,亜鉛。この分類は近世化学における最初のもので,当時の元素観と元素に関する知識を如実に示している。1812年デービーは,彼が単離した数々の単体に関する知見を加えて,下記の分類を発表し,ラボアジエに始まる金属元素と非金属元素との区別をさらに明確なものにした。(1)助燃性元素 酸素,塩素。(2)可燃性非金属元素 水素,窒素,リン,硫黄,炭素,ホウ素。(3)金属元素 ラボアジエの17元素,ナトリウム,カリウム,バリウム,ストロンチウム,カルシウム,マグネシウム,アルミニウム,ケイ素。1812年ベルセリウスは,化合の二元説を発表して元素を陽性元素と陰性元素に分類し,化合は陽性元素と陰性元素との間に起こるとした。この陽性元素と陰性元素との区別は,ほぼ金属と非金属の分類と一致する。これらの発見に続いて,J.W.デーベライナーによる三つ組元素Triadenの発見(1827),原子量決定法の確立(1860)を経て,元素を原子量順に配列することによる系統化をもたらした周期律の発見(1869)が行われた(〈周期表〉〈周期律〉の項参照)。

1958年スウェーデンのアールランドS.H.Ahrlandらは,金属錯体の安定度定数をもとにした金属イオンの新しい系統的分類法を提唱した。これによると金属イオンは,それがつくる錯体の配位原子の種類による安定度定数の大小から次の2種類に分類される。クラス(a)の金属イオン N≫P>As>Sb,O≫S>Se>Te,F>Cl>Br>I。クラス(b)の金属イオン N≪P>As>Sb,O≪S~Se~Te,F<Cl<Br<I。クラス(a)のような金属イオン(ルイス酸)を硬い酸,クラス(b)のような金属イオンを軟らかい酸と呼ぶ。また,硬い酸と安定な錯体をつくりやすいN,O,Fなどを配位原子とする化合物(ルイス塩基)を硬い塩基,軟らかい酸と安定な錯体をつくりやすいP,S,Iなどを配位原子とする化合物を軟らかい塩基という。それらの代表的なものを表4にあげる。硬い酸(塩基)は,分極しにくく,π結合をつくりにくいものが多い。これに対し,軟らかい酸(塩基)は,分極しやすく,π結合をつくりやすいものが多い。硬い酸・塩基どうし,軟らかい酸・塩基どうしは安定な化学種をつくりやすく,硬い塩基と軟らかい酸およびその逆の組合せでは安定な化学種をつくりにくい。1963年ピアソンR.G.Pearsonはこのような関係をさらに拡張して系統的規則にまとめ,hard and soft acids and basesを略してHSAB則と名づけた。HSAB則による元素または配位原子の分類は,化学結合の本質的な把握をその根底に置くもので,この規則を巧みに適用すると,化合物の安定性,難溶塩の溶解度,反応速度,平衡位置をはじめ,元素の産状,鉱床の形成,元素の分配や輪廻(りんね)などに関し,広範囲に及ぶ統一的な説明・解釈が可能になる。軟らかい酸およびそれに類似した性質を示す中間の酸に属する金属元素は,毒性の強いものが多く,地球化学的には親銅元素と呼ばれるものがこれに相当する。

元素の分布と分配

隕石(いんせき)の分析結果や地震波の伝搬速度などから,現在最も確実と考えられている地球の構造は,中心部にある半径約3500kmの高密度の核,その外側のマントル層,地表から平均約33kmの厚さの地殻,およびそれを取り巻く大気から成る,およそ4種の同心球構造である。この構造は,1922年V.M.ゴルトシュミットが溶鉱炉内の反応から,地球内部で起こったと考えられる元素の分配・輪廻の過程を推測したモデルにその主たる源を尋ねることができる。初源地球はほぼ均一な物質から構成されていたと考えられるが,これが分化したのはおもに重力に支配されて密度の高い物質が中心に集まり,外側に向かって軽い物質が配分したためと考えられる。この配分の決定には,密度に加えて,元素間の化学親和力の大小,元素の存在量,イオン半径等,およびこれらに基づいて生成した化合物の密度,蒸気圧が大きく影響していると考えられる。地球構成元素として圧倒的に多いのは,Fe,O,Si,Mg,Ni,Sの6元素である。OとSはその総和が陽性元素のすべてを化合物に変えるには足りないため,多量のFe(およびNi)は遊離状態にとどまり,密度の最も高い核を形成したと考えられる。その結果,互いに混じりにくい3相,鉄相と硫化物相とケイ酸鉄-ケイ酸マグネシウム相,の分離が起こり,密度に従ってこの順に中心部から外部に配置した。残りの陽性元素(M)は,自由エネルギーの大小に応じてM+ケイ酸鉄⇄ケイ酸M+Fe,M+硫化鉄⇄硫化M+Feの反応を起こし,Feより弱い陽性元素はFeによって遊離されて金属鉄相に追い込まれ,硫化物相にはSや非金属元素と同極化合物をつくる元素,および非金属イオン濃度の高いイオン性環境に存在しにくい元素が配分された。この化学平衡関係による地球化学的配分によって,元素は親鉄元素,親銅元素,親石元素,親気元素に分類される(表5参照)。以上のほかに,生物圏に集まる親生元素がある。これには,C,H,O,N,S,Pのように量的に生物質の主体を占めるものと,微量ではあるが機能的に重要な生物活性に関与するものとがある。また,常在元素を構造元素(C,H,O,N,S,P,Cl,Na,K,Fe,Mg,Si,Ca)と生触媒(Fe,Cu,B,Mn,I)などに区別することもある。これらのほかに,変動性元素として,Ti,V,Zn,Br,Li,Be,Al,Cr,Co,Ni,Ge,As,Sb,Sr,Mo,Ag,Cd,Sn,Cs,Ba,Pb,Pdなどがある。

地殻の平均組成についてF.W.クラークが1942年にクラーク数を提案して以来,その後多くの地殻の化学組成が発表されている。また宇宙における元素の組成は,太陽や星雲のスペクトル分析,隕石の分析などから推定されている(〈地球〉の項参照)。これらによれば,宇宙ではHおよびHeの存在量がけた違いに多く,次いでO,C,Ne,N,Mg,Si,Fe,Sの順になり,原子番号の小さい,いわゆる軽元素の原子数(量)が圧倒的に多いことがわかる。また,偶数原子番号の元素の存在量はこれと相隣る奇数番号元素のそれに比べてつねに著しく大きい。これは原子核の安定性と密接に関係しており,2人の発見者の名をとってオド=ハーキンスOddo-Harkinsの法則と呼ばれる重要な法則となっている。この法則は,ある条件をつけると地殻の平均組成を表すクラーク数についてもきわめてよく成立する。太陽の組成を宇宙組成のモデルと考え,その元素の存在度と原子番号Zとの関係を図示すると図のようになり,6番元素Cから32番元素Geまでの間では,偶数番元素(白丸)と奇数番元素(黒丸)との間に,見事にオド=ハーキンスの法則の成立していることがわかる。また,この図に示すように,元素の宇宙における存在度は,軽元素では原子番号の増加とともに急激に減少し,原子番号50を超えるとほとんど変わらなくなる。この現象は,宇宙における元素の成因と密接な関係を有するものである。宇宙の大部分を占める元素であるHとHeとの地球における存在度がきわめて低いのは,地球の重力が小さいために,これらの著しく軽い気体が地球生成の初期にその大気から逸散したためと考えられる。このことは木星や土星など質量の著しく大きい巨大惑星の大気中に,星の強い重力によって逸散をまぬかれたHとHeとが大量に含まれている事実からも裏づけられる。

執筆者:藤本 昌利

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「元素」の意味・わかりやすい解説

元素【げんそ】

→関連項目核種

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「元素」の解説

元素

ゲンソ

element

物質を形づくるもっとも基本的な要素.厳密には化学元素(chemical elements).同じ原子番号の原子によって代表される物質の種別名.2008年現在,原子番号1の水素Hから111番のレントゲニウムRgまでの元素名の定まった111種がIUPACにより公認されており,112~116,118番元素は信頼性が高いとされているが未確認である.欧米では,元素という言葉を単体と同じ意味に使うことがあるが,元素は物質の究極的な種別を表す抽象的概念であって,具体的な物質名ではないことに留意する必要がある.元素という概念は,古代ギリシアの自然哲学者たちが考え出したものである.当時は,水,空気,あるいは火などを元素とする一元論と,空気,水,土,火の4元素を仮定する多元論の立場があった.中世の錬金術者の間には,水銀,硫黄,および食塩を元素とする三元素説も行われた.蘭学者(幕府天文方蕃書和解御用)宇田川榕菴がW. Henry(ヘンリー)の著書Elements of Experimental Chemistry(1799年)のオランダ語訳の和訳書,「舎密開宗」(天保8年,1837年)で,はじめて「元素」という言葉を使った.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「元素」の意味・わかりやすい解説

元素

げんそ

element

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の元素の言及

【化学】より

…古代ギリシア人たちである。イオニアの植民市ミレトスのタレスは,宇宙に広がる万物は〈水〉というただ一つの基本的材料,すなわち元素からできていると主張した。同じミレトスのアナクシメネスは,宇宙の元素は〈空気〉であるという結論に達した。…

【四大】より

…また密教では認識作用の〈識大(しきだい)〉を加えて〈六大〉とし,一切万有・全宇宙の構成要素とする。【井ノ口 泰淳】

[西洋]

西洋では四大とは,〈四大元素four elements〉すなわち土,水,火,空気を指す。アリストテレスの哲学では,四大は乾,湿,熱,冷という四つの基本性質と配合され,土は乾と冷,水は湿と冷,火は乾と熱,空気は湿の熱の組合せに対応する。…

【地球】より

…地球物質のなかで化学分析値が得られているのは地殻のごく表層の物質に限られており,残りの大部分の化学組成は妥当な仮定にもとづく推定によらざるをえないからである。 地球の材料物質の化学組成,いいかえれば地球が生まれるもととなった原始太陽星雲の化学組成は,〈元素の宇宙存在度〉として求められている。この宇宙存在度は,現在入手できる太陽系内物質で最も始源的な,つまり原始太陽星雲の組成を保存している,と考えられているある種の炭素質コンドライト隕石の化学分析値と,太陽大気の分光学的に測定された化学組成などをもとに求められた。…

※「元素」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...