共同通信ニュース用語解説 「半導体」の解説

半導体

スマートフォンやパソコン、自動車といった幅広い製品に使われる電子部品。多くの産業に不可欠であることから「産業のコメ」と呼ばれる。演算や画像処理を担う「ロジック」、データを記憶する「メモリー」などの種類がある。1980年代後半に日本は世界シェアの半分程度を占めたが、近年は1割程度に落ち込み、台湾や韓国などに後れを取る。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「半導体」の意味・読み・例文・類語

はん‐どうたい‥ダウタイ【半導体】

- 〘 名詞 〙 電気を伝える性質が導体と絶縁体の中間程度の物質の総称。一般に低温では絶縁体に近いが、温度を上げると電気伝導性を増し、高温ではかなりよく伝える。ゲルマニウム・セレン・シリコン・炭素や金属の酸化物など。サーミスターやトランジスタ・光電管などとして広くエレクトロニクスで用いられる。〔電気訳語集(1893)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「半導体」の意味・わかりやすい解説

半導体

はんどうたい

semiconductor

常温で金属と絶縁物の中間の抵抗率(10-3~1010Ω・cm)をもつ物質をいう。この物質は、極低温では絶縁物に近く無限大の抵抗率を示すが、温度上昇とともに急激に抵抗率が下がる。このことは、金属の抵抗率が温度上昇によって増加するのに対しており、半導体の一つの特徴となっている。そのほか、不純物の添加や光照射などの外部要因によっても抵抗率が大きく変化する。代表的な半導体には、単体のシリコン(ケイ素)、ゲルマニウム、セレンなどをはじめ、金属酸化物の酸化亜鉛、酸化鉛、酸化銅など、金属間化合物のガリウムヒ素(ヒ化ガリウム)、ガリウムリン(リン化ガリウム)、インジウムアンチモン、窒化シリコン、炭化シリコンなど、硫化物である硫化カドミウム、テルル化物であるテルル化カドミウム、有機化合物であるアントラセンなどがある。

[右高正俊]

歴史

半導体によって生ずる現象の発見は、19世紀の初頭から始まっている。1839年M・ファラデーは、硫化銀の抵抗率が金属とは逆に温度の上昇とともに減少することを発見、同年ベックレルAlexandre Edmond Becquerel(1820―1891)が、ある材料と電解質との界面に光を当てることによって電圧が発生する光起電力効果を発見した。1873年には、スミスWilloughby Smith(1828―1891)が、セレンに光を当てると電気伝導が変化する光導電効果を発見している。その1年後に、K・F・ブラウンは方鉛鉱に金属線を接触させて整流作用があることをみいだし、鉱石検波器の先駆者となった。同年A・シュスターは、酸化銅と銅の接触面でも整流作用があることを発見し、1920年のグロンダールLars Olai Grondahl(1880―1968)による亜酸化銅整流器試作のための基礎づくりを行った。また、1876年にフリツCharles Edgar Fritts(1838―1905)がセレンの整流作用を発見し、1883年には面接触型の実用的なセレン整流器を発表している。このように20世紀初頭までに多くの半導体素子が現れたが、その動作が明確に理解されるには至らなかった。1926年E・シュレーディンガーによって波動方程式が発表され、それを用いて半導体内の現象が次々と明らかになった。時を同じくして、理想に近い半導体材料もつくられるようになり、ついに1947年、J・バーディーン、W・H・ブラッテンが点接触トランジスタ(最初のトランジスタで現在は用いられていない)を発見し、続いて1948年W・B・ショックレーによるpn接合理論が発表され、本格的な半導体の時代となった。

[右高正俊]

半導体の物性

半導体の性質は結晶構造や化学結合の状態によって決まる。シリコン、ゲルマニウムなどの単体半導体は周期表のⅣ族に属し、ダイヤモンドと同じ構造をもつ結晶をつくる。この結晶構造はダイヤモンド構造とよばれ、正四面体の頂点に各原子が配置される。各原子は、原子のいちばん外側にある4個の電子を1個ずつ出し合って、隣の原子と共有することによって結合している(共有結合という)。Ⅲ~Ⅴ族の金属間化合物であるガリウムヒ素、ガリウムリンなどは、Ⅲ族とⅤ族の原子が交互に共有結合をして、単体半導体と類似の構造をもつ結晶をつくる。この構造は隣り合う原子が互いに異種原子となり、閃(せん)亜鉛鉱型とよばれる。テルル化カドミウムは閃亜鉛鉱型となるが、硫化カドミウムはウルツ鉱型といわれる構造を示している。そのほか、硫化鉛、テルル化鉛などは岩塩型結晶構造をもつなど多種多様であり、酸化物、硫化物などでは精製が困難で単結晶が得がたいものも多い。

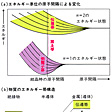

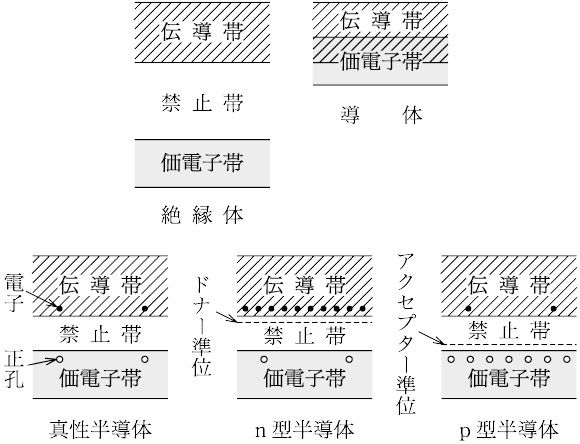

物質を構成している原子は、陽子と中性子からなる原子核と、その周りにある電子からできている。原子番号Zはこの陽子の数を表し、電子の数もZに等しい。これらの電子の行動は量子力学の法則に従い、シュレーディンガーの波動方程式を満足しなければならない。すなわち、原子核の周りを回っている電子は、決まったエネルギー準位の軌道しか選ぶことができず、しかも、同じエネルギー準位の軌道には、決まった数の電子しか入ることができない。量子状態を表す主量子数nが1のところには2個、2のところに8個、3のところに18個というぐあいである。しかし、原子を互いに近づけて結晶を構成させると、結晶内の一つの原子は、結晶全体に含まれる他の原子の影響を受け、エネルギー準位が変化する。原子群が互いに接近するにつれてエネルギー準位は分裂し、結晶を構成する程度に近づくと、少しずつ違ったエネルギー準位の集合であるエネルギー帯となる。この二つの帯の間は電子の存在が禁止されているので、禁止帯という。禁止帯の上のエネルギー帯に、電子で占められない準位が残っているときには、電子は原子間を移動することができるので、このエネルギー帯を伝導帯といい、禁止帯の下のエネルギー帯を価電子帯という。禁止帯のエネルギー幅は物質によって異なり、伝導帯に電子がなく、禁止帯の幅が大きいときは絶縁物、禁止帯幅が小さい場合には半導体となる。また、伝導帯に十分電子と空準位がある場合や、伝導帯と価電子帯が重なって禁止帯がない場合には金属となる()。

温度が室温より十分低い場合、禁止帯幅の小さい半導体においても、伝導帯の電子が禁止帯を飛び越えて伝導帯に上がることができず、伝導帯には電子がないので電気伝導はおきない。したがって、半導体は絶縁体となる。しかし室温では、価電子帯電子の一部が伝導帯に上がり、価電子帯に空準位を残す。伝導帯の電子、価電子帯の空準位(これを正孔という)は、ともに電気伝導に寄与するため、半導体は導電性を示すようになる。温度が高いほど伝導帯に上がる電子の数が増すため、半導体の導電性はよくなる。半導体の種類が決まれば、このような電子や正孔の数はフェルミ分布関数から求めることができる。なお、半導体内において、電気伝導に寄与する電子と正孔をキャリアあるいは電荷担体という。

[右高正俊]

n形・p形

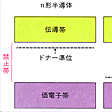

以上のような半導体の性質は、単体半導体の場合では不純物がない場合であり、また化合物半導体では、化学量論的組成からのずれや欠陥のない理想に近い半導体(固有半導体という)についてのものである。単体半導体や一部の化合物半導体では、特定の不純物を加えることにより、伝導帯、または価電子帯近くの禁止帯中に新しい準位をつくることができる。伝導帯近くの準位をドナー準位といい、ドナー準位の電子は、わずかなエネルギーで伝導帯に上がることができるので、電子による導電性が増す。これをn形半導体という。また、価電子帯近くの準位をアクセプタ準位といい、価電子帯の電子はアクセプタ準位に上がり、価電子帯に正孔を生じ、この正孔によって導電性が増す。これをp形半導体という。さらにイオン性の強い化合物半導体では、金属イオンの過不足や欠陥による新しい準位ができ、金属イオンが過剰の場合はn形半導体、金属イオンが不足の場合はp形半導体となる()。

[右高正俊]

pn接合

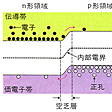

同一の半導体単結晶中にn形とp形の領域を接してつくった場合の両領域の接したところをpn接合という。pn接合は、ダイオード、トランジスタ、集積回路などで重要な働きをする基本構造である。pn接合は同一単結晶中にあるため、外観はとくに変わりはないが、接合付近のエネルギー帯構造は熱平衡状態で内部電界が発生する。p形領域では、正孔密度がn形領域より高いので、正孔が一部拡散で移動して正孔のほとんど存在しないp形領域(空乏層という)ができる。同様にn形領域の一部にも電子のほとんど存在しない空乏層ができ、ここに内部電界ができる。内部電界は正孔、電子の拡散を妨げる作用をして平衡状態となっている。p形領域が負電位となる向きに外部電圧を加えると、内部電界はさらに強くなるので、拡散は抑えられて電流は流れないが、これと逆の電圧を加えると、内部電界は小さくなり拡散電流が流れる。これがpn接合の整流作用である()。

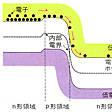

同一の結晶中にpnpまたはnpnと三つの領域を接してつくったものをバイポーラトランジスタという。バイポーラトランジスタでは、入力側のpn接合は内部電界が小さくなる向きに、出力側は内部電界が大きくなる向きに電圧を加えると、入力側の小さな電圧で注入された電子が、大きな電圧をかけた出力側に流れて電力の増幅ができる()。

[右高正俊]

半導体結晶の製造方法

集積回路や一般のトランジスタ、ダイオードには、良質で大型の単結晶がつくりやすい引上げ法(チョクラルスキー法あるいはCZ法ともいう)によりつくった単結晶が用いられる。一方、電力用トランジスタ、整流器、サイリスタなどの高耐圧を必要とする素子には、高純度、高比抵抗の単結晶がつくりやすい浮遊帯溶融法(フローティングゾーン法あるいはFZ法ともいう)による単結晶が用いられる。引上げ法はゲルマニウム単結晶の量産にも用いられている。引上げ法でシリコン単結晶をつくる場合は、高純度石英るつぼの中に入れた高純度シリコン多結晶を、るつぼホルダー外周に設けたカーボンヒーターにより加熱して溶かし、この溶液に単結晶を接触させ、これを毎分10回程度回転しながら毎分1~2ミリメートルの割合で引き上げる。石英るつぼも単結晶と逆方向に回転させることで、均質で大直径の単結晶がつくられる。直径は、初期の20ミリメートルから現在の300ミリメートルと、平均年6~7ミリメートルの割合で大きくなっている。

浮遊帯溶融法は、ゲルマニウム多結晶などの物理精製を行っていた帯精製技術を発展させたもので、シリコンに応用しているが、溶液に接しているるつぼがないため、不純物の混入がなく高純度の単結晶が得られる。この方法は、装置の中で初めに浮遊溶融帯を多結晶と単結晶との中間につくる。浮遊溶融帯は高周波(周波数2~3メガヘルツ)の一巻きコイルを用い、結晶を部分的に溶かしてつくり、多結晶と単結晶とを互いに逆方向に回転させながら下方に移動することで、浮遊帯下の単結晶を成長させる。浮遊帯は溶液の付着力と凝集力によって単結晶上に保たれ、力学的に不安定であるが、制御技術の進歩で、引上げ法による単結晶に近い大きさのものができる。

シリコンやゲルマニウムなどの単体半導体では、融点における蒸気圧はきわめて低いので、結晶成長は真空または高純度アルゴン雰囲気で行うことができる。しかし、化合物半導体で揮発性の高い成分がある場合、揮発を防ぐ手段が必要となる。たとえば、ガリウムリンの場合、融点(1467℃)におけるリンの蒸気圧は35気圧となるので、ガリウムリン結晶を溶液からつくるには、このような高温・高圧の下で成長を行わねばならない。しかし、ガリウム溶液上に酸化ホウ素を浮かべると、結晶成長のときにこれが溶液全体を包み、リンの飛散が防止できる。これを液体カプセル法とよんでいる。

高揮発性成分の蒸気圧を制御しながら溶液から成長させる方法に、水平ブリッジマン法がある。この方法は、おもにガリウムヒ素の単結晶製造に用いられている。石英アンプルにガリウムヒ素、ガリウムヒ素種結晶、過剰ヒ素を封入し、ガリウムヒ素の融点におけるヒ素圧を過剰ヒ素の温度を調節して供給し、ガリウムヒ素の分解を防ぎながら成長を行う。

以上の方法でつくられた単結晶は、切断、研摩のうえ薄板として用いられる。この工程で切代(きりしろ)として失われる結晶や、工程に必要な労力を節約し、経済的に薄板状結晶(リボン結晶)をつくる方法が注目されている。この方法には、過冷却溶液表面から樹枝状結晶を引き上げる方法と、薄片状の穴のあいた鋳型の一端を溶液に接触させ、穴を通して帯状結晶を成長させる方法がある。

薄板状の単結晶基板上に、同一単結晶の薄層を成長させることはエピタキシーといわれ、優れたダイオード、トランジスタや集積回路をつくるには不可欠の技術である。エピタキシーには、液相からのものと気相からのものがある。液相エピタキシーはガリウム、インジウムなどの低融点金属を用い、化合物半導体の薄層を成長させるのに用いられ、発光ダイオードやレーザーダイオードの製法として実用化され広く使われたが、1980年代以降は気相エピタキシーが主となっている。液相エピタキシーでは、金属溶液の中に化合物半導体を溶かして飽和させ、温度を下げて過飽和の溶質を基板上に付着させる。基板上に種類の異なる半導体層を成長させるには、数種の溶液溜(だめ)を移動させ、基板に次々と接触させるようにしたグラファイト(黒鉛)製のスライド式ボードが使われる。

気相エピタキシーには、化学反応によって反応ガスから半導体を基板上に堆積(たいせき)させるものと、高真空中で蒸発させて基板上に蒸着させるものとがある。前者で、シリコンを成長させる場合は、四塩化ケイ素の水素還元で得られるシリコンを1200℃程度に加熱したシリコン基板上に堆積させ、単結晶を成長させている。この場合、ジボランやホスフィンをわずか混合することで、p形やn形半導体層をつくることができる。化合物半導体の場合には、有機金属を反応ガスとして用いる。後者によるエピタキシーは分子線エピタキシーともいわれ、超真空(10-9トル以下)中で、蒸着分子をビーム状にして(細孔またはスリットを通して)基板に到着させ、薄膜単結晶を成長させる。この方法では、シリコンに限らず種々の半導体薄層を幾層にも重ねてつくることができるが、厚い層をつくるには時間が長くなる欠点もある。

[右高正俊]

半導体素子の製法

半導体素子(半導体デバイス)は半導体結晶基板の導電率や導電形(n形とかp形の)を部分的に変え、必要なところに電極付け、配線を行ってつくられる。単結晶製作のときには、単結晶全体の導電率、導電形をできるだけ一様にするよう制御するが、この単結晶をそのまま用いて電極付け、配線してつくる素子は、光伝導セル、ホール素子、ペルチエ素子などと、それほど多くない。単結晶の製造の途中で一部分導電形を変え、pn接合による成長接合トランジスタとすることも行われていたが、接合のある結晶の一部しか使用できず、大部分は捨てるので、量産性に乏しく、現在は使われていない。単結晶を切断した薄板(ウェハーという)を基板として素子をつくるには、部分的にウェハーの導電形を変える方法がとられ、合金法、不純物拡散法、イオン打込み法、エピタキシー法などがある。合金法は、インジウム、アルミニウムなど半導体結晶と低い温度で合金をつくり、しかも導電形を変えうる金属を用いる。ゲルマニウム合金形トランジスタ、シリコンダイオードなどがこの方法でつくられていたが、接合部分の精密制御がむずかしく、しかも、多くの素子を一度につくるいわゆる一括生産性が低いので、現在ではほとんど行われていない。

不純物拡散法は拡散層の厚さの制御が容易で、酸化ケイ素膜などをマスクとして使い、拡散領域の精密制御もできる。さらに不純物の種類によりp形、n形領域を自由に得られ、広く用いられている。たとえばプレーナートランジスタでは、酸化ケイ素にあけた孔(あな)からホウ素を拡散してベース用p形層をつくり、その上にできた酸化膜に二度目の孔をあけ、リンを拡散してエミッタ用n形層をつくる。さらにベース、エミッタの各層に、酸化膜にあけた孔を通し電極付けを行ってトランジスタとする()。この方法は、ウェハー上に一度に多数のトランジスタを同時につくる一括生産性が高いうえ、リソグラフィーを用いてエミッタやベース領域を精密に制御できるので、優れたトランジスタを安く量産できるようになった。この方法は現在の集積回路を製造するのにも使われている。また、集積回路の基本的技術ともなっている不純物のイオン打込み法は、(1)常温で打ち込むことができる、(2)マスクとして酸化膜、多結晶膜などのほか、感光性樹脂(レジストともいう)膜が使える、(3)不純物の添加量制御が精密に一様にできる、(4)1000℃以下の熱処理で済み、打込み層の厚さをイオンの加速電圧で制御できる、などの多くの利点をもつ。したがって、拡散法と同じように、バイポーラトランジスタのベース、エミッタの形成、MOS(モス)トランジスタのソース、ドレーンの形成に使えるほか、MOSトランジスタの閾値(しきいち)電圧の調整に使われている。エピタキシーは一種の結晶成長であるが、成長速度が引上げ法の1000分の1程度と小さいので、普通数マイクロメートル程度の素子用結晶層の製作に利用される。とくに不純物濃度を基板結晶と独立に設定できるので、たとえばバイポーラ集積回路素子層をつくるときのように、高不純物濃度層上に低不純物濃度層をつくることができて、他の方法と異なった特長をもつ。すなわちバイポーラ集積回路では、p形基板上にn+形(+符号は高不純物濃度)埋込み層が拡散でつくられ、その上に高抵抗のn形層がエピタキシーでつくられ、この中に抵抗、ダイオード、トランジスタがつくり込まれる()。化合物半導体では、液相エピタキシーで良好な結晶層が低温でつくれるため、ガンダイオードの動作層、電極層、レーザーダイオードのヘテロ接合、発光ダイオードのpn接合などの製造に用いられる。しかし、化合物半導体でも1980年代以降は気相エピタキシーでレーザーダイオードなどがつくられるようになっている。

[右高正俊]

半導体の応用

代表的な半導体素子であるダイオード、トランジスタは、かつての真空管、放電管などの分野(整流、検波、増幅、発振など)を、小型、軽量、小消費電力、長寿命などの特長を生かしながら侵食し、いまや真空管が使われるのは、高周波・高出力、たとえば大出力放送などのほんの一部だけとなっている。半導体素子は、通常のダイオード、トランジスタのほかに、サイリスタ(シリコン制御整流器)、ツェナーダイオード(定電圧ダイオード)、エサキダイオード(トンネルダイオード)、ガンダイオード、インパットダイオードなどと種類も多い。また、光と関係する発光ダイオード、レーザーダイオードなどがあるが、これらは化合物半導体でつくられ、受光用としてのホトダイオード、ホトトランジスタなどは、シリコンやゲルマニウムなどでつくられる。光発電用として太陽電池が実用化され、光‐電気の変換効率25%程度のものがシリコンで、32%程度のものがガリウムヒ素などでつくられている。以上はpn接合の性質を利用しているが、単結晶の性質を利用したものとして、磁場検出用のホール素子、電子冷却用のペルチエ素子、熱電子発電用のゼーベック素子、光検出用の光伝導セル、ストレンゲージ(抵抗線ひずみ計)用のピエゾ効果素子などがある。酸化物半導体は単結晶にはならないが、ガスセンサー、サーミスターなどのほか、電子管の陰極材料としても用いられる。

半導体は、抵抗やコンデンサーなどの回路部品をその中につくり込むことができ、しかも同一半導体中の素子や部品を電気的に分離することもできる。この性質を利用し、一つの機能をもった回路を同一半導体基板上につくり付けたものが半導体集積回路(IC)である。集積回路はさらに大規模集積回路(LSI)、超LSI、超超LSIと進み、機能の高い信頼性のある小型・軽量の回路を安くつくることができる。その応用範囲は、従来の真空管やトランジスタの範囲をはるかに超えて、社会のあらゆる分野に及ぶようになっている。

[右高正俊]

『伊藤糾次他著『最新半導体素子入門』(1971・誠文堂新光社)』▽『電子工学ポケットブック編纂委員会編『電子工学ポケットブック』第3版(1982・オーム社)』▽『右高正俊著『新LSI工学入門』(1992・オーム社)』▽『内富直隆著『はじめての半導体――しくみと基本がよくわかる』(2009・技術評論社)』▽『大豆生田利章著『半導体デバイス入門』(2010・電気書院)』▽『西久保靖彦著『図解雑学 最新 半導体のしくみ』(2010・ナツメ社)』

半導体の物性〔図A〕

n形・p形半導体のエネルギー準位〔図B…

pn接合付近のエネルギー帯図〔図C〕

動作時のバイポーラトランジスタ接合付近…

プレーナートランジスタの製造工程におけ…

バイポーラ集積回路の製造工程における断…

改訂新版 世界大百科事典 「半導体」の意味・わかりやすい解説

半導体 (はんどうたい)

semiconductor

金属のような導体(電気伝導度104~106Ω⁻1cm⁻1)とガラスや磁器などのような絶縁体(10⁻20~10⁻12Ω⁻1cm⁻1程度)に対し,弱いが若干の電気伝導性(例えば10⁻10~102Ω⁻1cm⁻1程度)を示す一群の物質を半導体と総称する。しかし半導体の特徴は,その電気伝導度の大きさよりも,むしろその電気的性質が温度や微量の不純物の存在などによって大きく変化することであり,これがさまざまな応用にもつながっている。

半導体的な性質の最初の発見は1830年代であり,M.ファラデーが硫化銀Ag2Sで見いだした。その後類似の性質をもつ物質がいくつか見つかり,さらに量子力学の発展とともに,その基本的な伝導機構も1930年代にはほぼ明らかにされた。しかし40年代前半ころまでは,その用途も主として整流器などに限られ,実用的にもまた基礎的研究の対象としても,それほどの重要性は認められていなかった。この点で,48年のJ.バーディーン,W.H.ブラッテン,W.ショックレーによるゲルマニウム・トランジスターの発明は画期的な意味をもったものであり,これによって新しい実用上の展望が開けるとともに,この発明の基礎となった単結晶製造技術とその精製技術,さらにそのうえに立っての物性の制御という半導体研究開発の基本線が確立された。

現在,半導体といわれるものの種類は非常に多いが,単体としてはシリコンSi,ゲルマニウムGeなど,化合物ではガリウムヒ素GaAsとかインジウムリンInPなど3価と5価の元素からなるいわゆるⅢ-Ⅴ金属間化合物が重要である。このほか,硫化カドミウムCdSなどのⅡ-Ⅵ化合物を含めて各種の酸化物,硫化物とか,さらにはアントラセンなどの有機半導体もあげられる。これらは結晶の状態で扱われることが多いが,70年ころから非晶質の半導体(アモルファス半導体)も注目されている。また液体半導体も知られている。今後研究の進展とともに,半導体物質のリストはさらに広がり,有用なものや特異な性質をもつものなどが多く見つけ出されていくであろう。

半導体の伝導機構

半導体の電気伝導度は金属に比べてずっと小さく,また温度変化やごく微量の不純物の存在などによって非常に大きな変化を示す。このような特徴的な性質はバンド理論によって説明される。

バンド理論と金属・絶縁体

1個の原子の中での電子のエネルギーは,かってな値をとることはできず,とびとびの離散的な値をとる(図1-a)。一方,結晶内の電子は,その中を動きまわることができ,その運動状態に応じていろいろのエネルギー値をとり得る。その範囲が図1-bのような,いわゆるバンドになる。同図のAB,CD,EFがとり得るエネルギー値の範囲である。これは自由な電子がその運動エネルギーを連続的に変えてとり得るのと似ているが,離散的な値しかとれないという原子での性質も残っており,BC,DEなどの範囲のエネルギー値をとることはできない。これらは禁止帯(ギャップ)と呼ばれる。ところでバンドAB,CD,EFの各領域内にある電子の状態の数はきまっている。そこでここに収容できる電子の数も,パウリの原理によってきまってくる。どのバンドも結晶の単位胞当り2電子の割合である。

現実の結晶において,電子はこのようなバンドを下から順に詰めていく。電子がちょうどあるバンドの上端までを完全にみたし,ギャップをへだてたその上のバンドがからっぽである場合,その結晶は絶縁体となる(図2-a。影の部分が詰まっている)。からっぽのバンドが電気伝導に寄与できないのは当然であるが,みたされたバンド(充満帯,半導体の場合価電子帯とも呼ぶ)も電流を流せない。電流を生ずるためには電場による電子の加速が必要であるが,充満帯の状態は加速のような状態変化の起こりようもない単一の状態,いわばぎっちりと詰まって身動きのできない状態である。これに対し,図2-bのように部分的にみたされたバンドがある場合には,電子の加速が可能となり,その結晶は金属になる。

固有半導体

図2-aの状態は,結晶の最低エネルギーの状態であり,0Kに相当する。しかし,充満帯上端とからっぽのバンドとの間のギャップEGが小さい結晶の場合には,温度が上がると,いくらかの電子が熱エネルギーを受け取って,充満帯から上のあいたバンド(伝導帯)に上がりこむ(図3-a)。伝導帯に上がった電子は伝導電子となって電気伝導性をひき起こす。このとき,充満帯には伝導電子と同数の空席を生ずる。すると空席を介しての電子の移動が可能となり,これも電気伝導に寄与する。この場合の事情はむしろ空席の運動に着目するほうが簡単であり,またこの空席は見かけ上正の電荷をもつので,これを正孔(ホール)と呼ぶ。すなわち伝導電子と正孔の両方が電気伝導に寄与するわけである。両者をまとめて担体(キャリア)と呼ぶ。担体の数は温度の上昇とともに急激に増え,電気伝導度も急増する。以上のような機構によって電気伝導性を示す物質が固有半導体(真性半導体ともいう)である。しかし常温である程度の電気伝導性を示すためには,ギャップEGはかなり小さい必要があり,そのような物質は現実にはあまりたくさんない。そこでむしろ重要となるのが,次に述べる不純物半導体である。

不純物半導体

もっともよく知られているのは,5価(例えばP,Asなど)または3価(B,Ga,Inなど)の原子を不純物として加えた(ドープという)SiやGeの結晶である。不純物原子は結晶中に母体原子の場所におきかわって入りこむ。SiやGeは4価なので,5価のPが入ると価電子が1個あまる。この1電子は,もう充満帯には入り切れず,伝導帯に入る。するとあとにはP⁺が残される。そこで伝導帯の電子は,水素原子における電子と同じように,P⁺に引かれてその周りに捕らえられる。ただし静電引力が誘電率で弱められることなどが原因となって,つかまり方は非常にゆるい。そこでかなり低い温度でも,電子は容易に逃げ出して自由になり,電気伝導に寄与する。いいかえるとこの場合には,図3-bのように,伝導帯下端のすぐ下に電子を捕らえたエネルギー準位(ドナー準位)ができており,温度がある程度上がると,伝導電子を放出する。

一方,3価の原子をドープすると,価電子が1個不足し,充満帯に正孔1個を生ずる。この場合不純物原子は負に帯電する。正孔はこれに引かれて捕らえられるが,やはり熱エネルギーによって容易に解放される。図3-cはこの場合で,充満帯上端のすぐ上にあいた準位(アクセプター準位)ができている。温度が上がると,これが充満帯から電子を受け取って正孔を作り出す。

一般にある種の不純物原子や原子配列の乱れなどが存在すると,その周りに新しいエネルギー準位が充満帯と伝導帯の間のギャップに生じ,電子を伝導帯に放出したり,充満帯から電子を受け取って正孔を作ったりする。前者をドナー,後者をアクセプターと呼ぶ。ドナーやアクセプターからの担体が電気伝導性を支配しているような半導体が不純物半導体である。そして電気伝導の主役が負(negative)の電荷をもつ伝導電子であるか,正(positive)の電荷をもつ正孔であるかによって,それぞれn型半導体およびp型半導体と呼び分ける。ドナーとアクセプターの両方がある場合には,数の多いほうが支配的となる。例えばドナーのほうが多いときには,図3-dのようにドナーの電子がアクセプター準位に落ちてこれを埋め,残りの電子が伝導帯に上がる。正孔はほとんど生じない。逆の場合には,埋め残されたアクセプターが正孔を作るのでp型になる。

半導体の電気伝導性の特徴

図4はBをアクセプターとしてドープしたSi結晶の比抵抗(電気伝導度の逆数)ρの温度変化を示したものである。NAはアクセプターの密度である。ρが温度TとNAに依存して大きく変化することがわかる。低温側でρが増加するのは,正孔がアクセプターに捕らえられていくためである。中間の温度領域では,正孔はほとんどが充満帯に出つくし,自由な担体の数は温度にあまり依存しなくなる。しかし温度が上がると正孔の移動度が小さくなる(動きにくくなる)ため,ρは増加する。左端の高温側では,充満帯の電子が伝導帯に上がり始め,固有半導体的になる。なおSi結晶でのSi原子密度は約5×1022cm⁻3であり,それに比べてごく少量のアクセプターの存在が,その電気伝導度を決めている。このことから,半導体の研究や応用に際して,まず純度の高い結晶を作ることの重要性が理解できよう。

以上のような半導体の諸特性は,その実用性と密接に関連している。とくに,(1)各種の不純物をドープするさじ加減によって,その電気的性質をさまざまにコントロールできること,(2)伝導電子と正孔という2種類の担体が存在し,ある程度独立にふるまうこと,(3)金属に比べ担体の密度が数桁以上も小さいため,担体の運動の制御が容易であることなどは重要であり,トランジスターや超LSIなどの働きもこれに依存している。さらにある種の半導体においては,伝導電子の有効質量(結晶内での運動をきめる見かけの質量)が非常に小さく,通常の電子質量の1/10~1/100ほどしかない。このような身軽な電子は,基礎的研究にとっても興味深いが,高速素子を作る際など有用である。

半導体と光

半導体に光(赤外線や紫外線なども含めて)があたると,そのエネルギーを吸収して,充満帯の電子が伝導帯に上がり伝導電子と正孔を作ったり,不純物に捕らえられている担体が解放されたりする。その結果,結晶の電気伝導性が増す効果は光伝導と呼ばれ,光のセンサーなどに利用される。また太陽電池は前者の電子・正孔対の発生を使っている。逆に電子が正孔を埋めれば(再結合という),光が放射される。光ダイオードや半導体レーザーはこの現象を利用している。

→バンド構造

執筆者:黒沢 達美

半導体の応用と半導体素子

半導体にはn型半導体とp型半導体があり,電流を運ぶキャリアである電子と正孔のうち,n型半導体では電子が正孔より著しく多く,p型半導体ではその逆である。n型半導体での電子を多数キャリア,正孔を少数キャリアといい,p型半導体では正孔が多数キャリア,電子が少数キャリアとなる。

話をわかりやすくするために,少数キャリアの存在を無視することにする。たとえば,n型半導体を直方体に切断し,その両端に電極A,Bを形成する。また,電極A,Bと直角方向の相対する面にも,1対の電極C,Dを形成する。電極AからB方向に電流を流し,電極ABにもCDにも垂直の方向に磁界を印加すると,電極Cを負,電極Dを正とする方向の電圧が発生する。半導体がp型であれば,電圧の方向は逆になる。このような現象を,発見者の名にちなんでホール効果という。ホール効果を利用すると,磁界の強さを測定することができる。そのような目的のために作られた装置,すなわちデバイスをホール素子という。

ホール素子のように,n型半導体またはp型半導体だけでもできるデバイスはあるが,両者を組み合わせることにより,さまざまなデバイスが作られている。まず,n型半導体とp型半導体を接触させ,それぞれに電極を形成する。n型半導体に負,p型半導体に正の方向の電圧を印加すると,p型半導体中の多数キャリアである正孔はn型半導体中へ,n型半導体中の多数キャリアである電子はp型半導体中へ,移動しやすくなる。したがって,p型半導体からn型半導体の方向に電流が流れる。それとは逆に,n型半導体に正,p型半導体に負の方向の電圧を印加すると,p型半導体中の正孔はn型半導体には移動しにくくなり,n型半導体中の電子は,p型半導体に移動しにくくなる。つまり,電流はほとんど流れず整流特性を示す。この特性を利用したデバイスをダイオードという。電流が流れる方向を順方向,流れない方向を逆方向という。逆方向の条件では,p-n接合はコンデンサーとして働く。

また,p型半導体とn型半導体をn-p-nまたはp-n-pの三層構造にしたものがトランジスターである。トランジスターは,増幅機能をもつ。p-n接合ダイオードやトランジスターなどを組み合わせると,さまざまな機能をもったシステム回路を作ることができる。1辺が数mmないし1cmの半導体片中に,数万個あるいは数十万個といった多数のデバイスを作りつけ,一体化したものは集積回路と呼ばれる。集積回路はコンピューターやロボットの頭脳を構成する主要な要素である。

トランジスターと同様の特性は,半導体上の薄い絶縁膜をはさんで,その上に電極を形成し,さらに絶縁膜の領域の両側に,半導体への電極を作った構造でも得られる。このようなデバイスを電界効果トランジスターという。電界効果トランジスターを主要な要素とした集積回路も作られている。

現在実用化されている集積回路に用いられている半導体は,シリコンSiである。ガリウムGaのように,周期律表のⅢ族の元素と,ヒ素AsのようにⅤ族の元素の化合物である半導体を,Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体という。Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体やⅡ-Ⅵ族化合物半導体を用いると,光を出すデバイスを作ることができ,半導体レーザーはその一例である。

これらのほか,半導体デバイスには,光導電セル,フォトダイオードなどの光電素子,サーミスターなどの感温素子,バリスターなどの非直線抵抗素子,サイリスターなどのスイッチング素子,圧電素子などの種類がある。

執筆者:河東田 隆

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「半導体」の意味・わかりやすい解説

半導体【はんどうたい】

→関連項目n型半導体|キャリア|ケイ(珪)素|自由電子|信越化学工業[株]|導体|特殊陶磁器|ドーピング|日米半導体協定|ニューカーボン|ハイテク公害|発光ダイオード|半導体集積回路|p型半導体|不導体|有機塩素化合物|有機半導体

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「半導体」の意味・わかりやすい解説

半導体

はんどうたい

semiconductor

半導体のエネルギー帯構造は絶縁体に似て価電子帯と伝導帯からなるが,その間の禁制帯が絶縁体に比べて狭い。電気伝導は伝導帯中の電子または価電子帯中の正孔,あるいはその両者によって行なわれ,その濃度が抵抗率をおもに決定している。抵抗率は温度,不純物,格子欠陥などにより大きく変化する特徴があり,この性質によりいろいろな特徴をもつものが得られる。トランジスタ,ダイオード,集積回路,放射線検出器,ひずみ計,半導体レーザーなど電子工学に大いに利用され,また固体物理学の基礎的研究の重要な分野をなしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「半導体」の解説

半導体

ハンドウタイ

semiconductor

固体を電気伝導率の大小で分類すると,導体,半導体,絶縁体となる.これは固体中における電子が束縛を離れて自由にふるまえるか否かに依存するもので,換言すれば電子のエネルギー分布状態による.図で絶縁体では価電子帯の電子が伝導帯へ移るエネルギーが大きく,常温では電場によって動きうる電子や正孔は存在しない. 金属では二つの帯が重なっているため,電子は自由に価電子帯中を動くことができる.真性半導体では常温においても,小数の電子と正孔が存在して電気伝導が行われる.n型半導体ではドナー不純物からの電子が伝導帯に与えられ,p型半導体ではアクセプター不純物が価電子帯の電子をとらえるため正孔が生じる.これらいずれの場合においても,電子や正孔(総称してキャリヤーとよぶ)の数は温度の上昇に伴って指数関数的に増加するため,半導体の電気伝導率は温度の指数関数に従って増大する.このほか,半導体では金属との接触面において整流性をもち,また光の照射によって起電力を生じたり,電気伝導率が変化したり,そのほか特異な性質を呈するので,各種の半導体素子がつくられて電気工学において利用されている.工業的に使われている半導体材料としては,Ge,Si,Seなどの単体のほか,GaAs,InSb,CdTe,CdS,CdSe,そのほか多数の無機化合物がある.このほか,有機半導体についても研究が進められている.

金属では二つの帯が重なっているため,電子は自由に価電子帯中を動くことができる.真性半導体では常温においても,小数の電子と正孔が存在して電気伝導が行われる.n型半導体ではドナー不純物からの電子が伝導帯に与えられ,p型半導体ではアクセプター不純物が価電子帯の電子をとらえるため正孔が生じる.これらいずれの場合においても,電子や正孔(総称してキャリヤーとよぶ)の数は温度の上昇に伴って指数関数的に増加するため,半導体の電気伝導率は温度の指数関数に従って増大する.このほか,半導体では金属との接触面において整流性をもち,また光の照射によって起電力を生じたり,電気伝導率が変化したり,そのほか特異な性質を呈するので,各種の半導体素子がつくられて電気工学において利用されている.工業的に使われている半導体材料としては,Ge,Si,Seなどの単体のほか,GaAs,InSb,CdTe,CdS,CdSe,そのほか多数の無機化合物がある.このほか,有機半導体についても研究が進められている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の半導体の言及

【固体】より

…異なる原子の組合せで結晶がつくられる場合には,一般にイオン結合と共有結合の性格が共存した結合で結晶がつくられる場合が多々ある。II族とVI族原子からできた硫化カドミウムCdS,III族とV族原子からできたヒ化ガリウムGaAsのような半導体物質がその例にあたる。ところで,ナトリウムとかカリウムの金属物質の場合には,価電子は1個で,しかも同じ元素どうしであるため,4個とか6個の結合の腕をもった対称性の高い共有結合物質や,あるいはまたイオン結合物質をつくることはできない。…

※「半導体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...