精選版 日本国語大辞典 「地質時代」の意味・読み・例文・類語

ちしつ‐じだい【地質時代】

- 〘 名詞 〙 地球上に地殻ができてから現在に至るまでの時代。先カンブリア時代(始生代・原生代)・古生代・中生代・新生代に大別し、各代は順に紀・世・期に細分される。

- [初出の実例]「同樹は第三期の地質時代に繁殖したる物にして」(出典:時事新報‐明治三〇年(1897)九月一七日)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地質時代」の意味・わかりやすい解説

地質時代

ちしつじだい

geological age

地球が形成されてから現在までの、約46億年の期間を地質時代という。また、過去の特定のとき、たとえばある岩石が形成された時期、あるいは過去の事件や現象のおこった時期をさして、「その地質時代は……」というような限定的使用法もある。

地質時代が地球の歴史のうちのどの期間にあたるか、ということについては、実は一般に認められた厳密な定義はない。その始まりの時期については、先に記したような、地球が形成されたときというほかに、地殻が形成されたとき、最古の岩石が形成されたとき、などの言い方がよく使われる。最古の岩石(あるいは鉱物)のできた年代をもって地質時代の始まりと定義すると、それ以後については、現実に存在する物質や物体によって時間の流れを認識できるという点で実際的であるが、地質時代の始まりがより古い岩石の新発見によって変わってしまう、という不都合がある。

一方その終わりは、現在までとするのが一般的である。ほかに、歴史時代の始まりまで、新石器時代の始まりまで、など、さまざまに規定されている。しかし、地質時代を区分したときの最後の期間、第四紀あるいはそのなかを細分した単位である完新世は、現在に至る、と定義されている。また、歴史時代や石器時代は人類の文化史を区分する呼称であって、自然史を区分する地質時代の単位と混用しないほうがよい。

地質時代の長さは、その始まりをどこに置くかで違う。最初の地殻が形成された時期について現在定説はないが、約46億年前に地球が形成された直後からマントル物質の分化によってつくられ、その後引き続いて形成が進んでいると一般に考えられている。また現在知られている最古の岩石は、約38億年前、最古の鉱物は42億年前のものであるが、この年代は、今後もっと古い岩石が発見されて修正される可能性がある。

[鎮西清高 2015年8月19日]

地質時代の区分

過去の時間を測り、過去のある時期を共通のことば、あるいは数値によって示すことは、地球の過去を知り、その歴史を明らかにするときの出発点となる。またわれわれの生活に必要な資源の多くは過去の特定の時代に形成され、地下に埋もれている。それを効率よく発見し利用するためには、それらが形成された時代や成因を調べなくてはならない。このための手段として地質時代は詳しく区分され、われわれはその区分された単位をいわば目盛りとして過去を測っているのである。

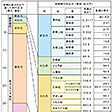

われわれの歴史のある時期を示すのに、たとえば鎌倉時代初期というように時代区分で示す方法と、西暦何年というように暦年数で示す方法とがあるが、それと同様に、地質時代のある時期も、地質時代区分の単位を用いる方法(相対年代)と、いまから何年前というように年数を用いる方法(絶対年代または放射年代)とがある。この二つの方法は、歴史時代の過去を示す二つの方法といろいろな点で類似していて、その利点や欠点も同様と考えてよい。人間の歴史は政治や文化の特徴によって時代区分が行われているが、地質時代も、さまざまなできごとの特徴、とくに海生動物化石の種類の変遷をもとに、詳しく区分されている()。地質時代の相対年代区分の大枠は19世紀中ごろまでにほぼ確立されたが、放射性同位体を用いる年代(放射年代)の測定が広く行われるようになったのは1950年代以降であった。しかも後述するような原理的・技術的な問題から、実測によって個々の地層や化石の放射年代を決めることは現在でも少なく、相対年代を調べて、それをもとに年数を推定することが多い。

地質時代を区分するときに、その基準となり、時計の役をするのは地層と、そこに含まれている化石である。放射性同位体を用いる年代測定が実用化された1950年代より前には、過去の時の流れ、あるいは過去にある時期が存在したことを示す唯一の証拠は、そのときに形成された物(すなわち地層や火成岩類、あるいはそれに含まれる化石や鉱物)の存在であった。その現存する「物」を形成された順に並べれば、その順が時の流れを示していることになる。

地層は、古いものの上に順に新しい地層が積み重なって形成され、順序が逆になることはない。このことを地層累重の法則または累重の法則という。したがって地層の積み重なりの順序(層序)は、そのまま時間の経過、あるいはできごとの前後関係を示す。また地層にはしばしば化石が含まれている。化石は過去の生物の遺骸(いがい)または生息の痕跡(こんせき)であり、生物は進化するので、時とともに違う種類の化石が現れる。したがって、遠く離れているため地層累重の法則を直接適用できない場合でも、同じ種類の化石があれば、二つの地層が同時期であると考えることができる。この同時性を確かめる作業を、化石による地層の対比という。

地層が堆積(たいせき)するとき、いつも連続的に堆積するとは限らない。ひと続きの海底でも場所によって長い期間にわたって地層が堆積せず、ある期間の地層が欠落することがある。また、いったんは堆積しても、後の侵食によって失われてしまうこともごく普通におこる。したがって、過去の時の流れを代表させるのに必要なすべての期間を網羅した完全な層序をどこか一か所で得ることはできず、いろいろな場所の断片的な層序をつなぎ合わせなくてはならない。そのために地層の対比が必要になる。

地層累重の法則と化石による地層の対比、それに最近では放射年代測定結果や地層の磁気的性質、堆積当時の海水の酸素同位体比など、いろいろな情報も利用して、世界各地に分布する地層の前後関係を比較し、欠落のない理想的な層序を定め、その地層を含まれている化石の特徴をもとに区分する。そしてその区分をいわば物差しとして、過去の時間を測り、時代未確定の地層の時代判定をしたりするのである。このような一連の作業を進めて、できる限り詳しくまた正確な時代区分と地層の対比を行う学問分野を層序学(層位学)という。

以上のことからわかるように、地層の順序が地質時代を区分する基礎であり、まず地層の区分が行われて、その後に、その地層区分の単位が堆積した期間として時代の単位が定義される。地質時代区分のための基準となる標準的な地層の積み重なりを地質系統という。

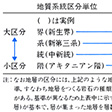

人々が普段使っている時間が「年」「月」「週」など階層的な単位に区分されているように、地質系統は4段階の単位に区分されており、それに対応するように地質時代も4段階に細分されている。地質系統区分と時代区分の対応および呼称の具体例はのようになっている。すなわち「界」に相当する地層が堆積した期間を「代」、「系」に相当する地層が堆積した期間を「紀」、「統」に相当する地層が堆積した期間を「世」、「階」に相当する地層が堆積した期間を「期」というようによぶ。19世紀初頭に始まったこのような時代区分の方法や区分単位の名称は、初めヨーロッパと北米が対象であったが、20世紀前半までにその他の地域まで広がり国際的なルールとなった。この階層的区分は、中間の区分が省略される場合や、固有名でなく「下部・上部」と2分する場合、「下部・中部・上部」(対応する時代区分は「古・中・新」)と3分する場合もある。

古生代以後の大区分である界・系の名称は、1879年のオルドビス紀(約4億8540万年前から約4億4340万年前)を最後にすべて確立された。20世紀に入ると最小単位の「階」をさらに10前後の「帯」に区分することに努力が注がれてきた。帯にはいろいろな種類があるが、基本的にはある形態種の出現から絶滅まで、すなわち種の生存期間で区切られる地層をさす。進化速度の大きいプランクトンの化石を用いると、1帯の平均的な長さは50万ないし20万年程度となり、古い時代の場合には、この時計の精度は放射年代の精度を超える。

研究の進展に伴って研究者の間で意見の相違がおこったり混乱が生じるのを避けるため、国際地質科学連合(IUGS)の下部組織として国際層序委員会が置かれている。

[鎮西清高 2015年8月19日]

地質時代区分の歴史

前項で述べたような地質時代区分の方法は、初めから体系的に考案されたものではなく、経験的に時代区分が進められ、その意味や理論的根拠はあとからしだいに理解されるようになってきたものである。

地層累重の法則は17世紀末ごろにははっきりと認識されていたが、地層ごとに化石が異なり、同じ化石を含む地層は、離れた土地に分布し岩質が異なっていても同じもの(あるいは同時期のもの)としてよい、という地層同定則は、18世紀末にイギリスのW・スミスによって初めて認識された。スミスはこの原理と地層累重則を用いて、イングランドに分布する地層群の積み重なりを明らかにし、その分布図(地質図)を作成した。すぐ続いてフランスでも独自にこの原理が発見され、ヨーロッパ北部の地層区分が進められた。こうしてスミスが最初に地層区分を行ってから約40年後の1841年までには、北ヨーロッパとイングランドに分布する、現在でいう古生代デボン紀までの地層の区分が行われ、いまも使用されている地質時代区分の名称のもととなった地層名が命名されるに至った。デボン紀より古い地層は、イギリスでは変質が進んでいて研究が困難であったため、解明が少し遅れた。ウェールズに分布するこのデボン系より古い地層の研究中に、各自の地層区分の正当性をめぐって、2人の親友セジュウィックとマーチソンが論争するという地質学史上有名なエピソードもあった。ウェールズ北部から調べ始めたセジュウィックはデボン系の下の地層をカンブリア系とよび、一方、南側から調査したマーチソンはデボン系の下に続く地層をシルル系と命名した。この論争は長く続いたが、1879年に至ってイギリスの地質学者ラップワースCharles Lapworth(1842―1920)が両者の中間の地層を独立の層オルドビス系として認めて、この問題は結着した。結局2人の見解のどちらも一部が正しく、カンブリア系、シルル系という地層名が残って使用されている。

このようにして地質系統を編む作業はまずイギリス南部と北ヨーロッパで進められ、この地域の地層の積み重なりと化石の内容が大略明らかになったのは、1840年代のことであった。このような研究は当時まだヨーロッパだけで行われていたため、そこにみられる地層の積み重なりだけが過去の時の流れを示す唯一の物的証拠であり、ヨーロッパに地層が存在しない期間というものは認識不能なので存在しないのと同じことであった。すなわち地層の区分はそのまま地質時代の区分として通用したのであった。しかし、ヨーロッパより少し遅れて北アメリカその他の地域での研究が始まると、ヨーロッパには存在しなかった期間の地層(すなわちヨーロッパでは欠落していた地層)がみつかるようになった。この遠く離れた地域の地層を化石によって対比しつつ組み合わせて、欠落部を補い合い、欠落のない地層の積み重なりをつくり、その区分を物差しとしてに示すような現在使用されている地質時代の区分がなされるようになったのである。区分された地層の名称は、いまでは、その地層が典型的に分布している場所の地名を冠して命名する、ということに国際的に統一されているが、このような研究が始まった19世紀には、地層そのものの特徴(たとえば白亜系。チョーク層を含むため)や先住民族名(たとえばシルル系)がつけられたこともあった。また、18世紀以前には、地層を下から初源層、第二紀層、第三紀層と3分することが行われており、現在も非公式ではあるが日本で使用されている第三紀という名称はその名残(なごり)である。

[鎮西清高 2015年8月19日]

新しい地質区分の提唱

(1)エディアカラ系とエディアカラ紀

地球の表層は開発が進み、新しい代や紀の基準となる新しい地層群を発見する機会がなくなってきつつある。それでも全地球史の7分の6にもなる先カンブリア時代(約46億年前から約5億4100万年前)については、化石のように都合よく時を刻むものはないが、そのかわりに多様な放射性元素があり、放射年代測定が実用化されてからは、おもにこれを用いて年代区分を進めてきた。そのなかで新しい発見もなされている。

1946年、オーストラリア南部、アデレード市の北約300キロメートルに位置するエディアカラ丘陵で、カンブリア紀(約5億4100万年前から約4億8540万年前)の三葉虫化石が含まれている地層よりずっと下の地層から、クラゲに似た円盤型の化石が発見された。発見者はその部分もカンブリア系であると考えて簡単に報告したが、その後の調査で、この化石群の中にも、上下の地層にも、カンブリア系と共通の化石はまったくなく、したがってこの化石が出るのは先カンブリア系からと考えられるようになった。

この化石は円盤状、放射状、あるいは木の葉形、小判型などさまざまな形をしており、1メートルに達するほど大きくなる。だが多くはきわめて薄く、なかには半球状や、3本の腕をもち、3回対称の体制のものも発見された。いずれも古生代以後の地層ではまったく見られない形のものである。その大きさから多細胞の動物とされ、エディアカラ動物群とよばれてきた。外形がクラゲに似たものが多く、大型なので初めは動物と考えられてエディアカラ動物群とよばれてきたが、多細胞の証拠はなく、内臓はみられず動物ともいえない。

このような特徴の化石は、各地の先カンブリア時代末期の地層から発見されるようになった。こうして、これらは古生代以後の生物とは別の系統で、出現後まもなく絶滅し子孫を残さなかったグループであろうといわれるようになった。そしてこの化石を含む地層(エディアカラ系)の時代(約6億3500万年前から約5億4100万年前)を、エディアカラ紀Ediacaran periodとよぶことになった。これは1879年のオルドビス紀の提唱以来の大区分の提案で、この提案は国際層序委員会で承認され、2004年国際地質科学連合が公式に批准した。

(2)第三紀区分の再編成

新生代は、従来、第三紀と第四紀の二つの紀に区分されていた。その長さは両者で著しく違い、第四紀が100万年あるいは200万年と見積もられたのに対し、第三紀は6000万年以上あるとされていた。これは、第四紀が現在を含む紀で、これからも続くから、などといわれていた。第三紀は前半の古第三紀と後半の新第三紀の2亜紀に細分されてきた。だが古第三紀と新第三紀とでは生物群が著しく異なる。陸上の哺乳(ほにゅう)類でみると、新第三紀には草食性の有蹄(ゆうてい)類とそれを主食とする食肉類が急速に発展して数と種類を増している。また海中の二枚貝や巻貝でも、新第三紀にはアサリ、ハマグリなど、砂泥底で堆積物中に深く潜没するタイプのものが増す。新第三紀と第四紀の貝類はよく似ていて境界を決めるのが困難なほどで、むしろ寒冷型の動物群と温暖型の動物群とが交互に繰り返して出現する点に特徴がある。

このことから2004年に国際層序委員会に古第三紀と新第三紀を独立させる提案がなされた。また第四紀を廃止して新第三紀に含めるという別案も現れて、世界的に激しい議論が巻き起こった。第四紀は人類が発展した時代であるので、この提案には広い分野から反対意見が出た。結局、第四紀を正式な紀として残し、同時に新第三紀との境界をこれまでのカラブリアン期Calabrian(約180万年前から約78万年前。第四紀更新世前期)の始まりから、その一つ前の「階」であるジェラシアン期Gelasian(約258万年前から約180万年前)の始まりまで下げることとなり、第四紀の始まりは「約180万年前」から「約258万年前」に変更された(ジェラシアンは、新第三紀の鮮新世から第四紀の更新世に移動)。これにより、新生代は古いほうから古第三紀(約6600万年前から約2303万年前)、新第三紀(約2303万年前から約258万年前)、第四紀(約258万年前から現在)の三つに区分されることとなった(2009年批准)。なお、古第三紀、新第三紀の英語名Paleogene、Neogeneには、日本語のような第三という意味がないので、英語名に含まれている意味を生かして、「旧成紀」「新成紀」を使おうという提案もある。

[鎮西清高 2015年8月19日]

地質年代の測定

地質時代を、現在より何年前かという年数で示したものが地質年代である。地層と化石を基準にして過去を区分し、それを時計の目盛りにして過去を測る作業は、150年ほどの間に著しく進展し、地質時代は実に精細に区分されるようになった。しかしこの方法によってどれほどきめ細かく地質時代の区分をしても、それを用いて過去のできごとの時代を判定すると、他のできごとより前か後かが詳しくわかるだけで、何年前かはわからず、せいぜい、比較的近い過去か、ずっと遠い過去かが推定できるだけである。しかし、そのできごとがいまから何年ほど前なのか、あるいは、たとえば地球が何年前に誕生したのかなどを知りたいと思うのは当然である。また年数を知ることは、過去のできごとを定量的に理解するうえで必要となる。たとえば地層がどのくらいの速さで褶曲(しゅうきょく)するか、ある生物がどのくらいの速さで進化するか、などの問題は年数がわからないと答えられない。

古くは、地球が高温の塊から冷却して現在の状態になったという学説に基づいて、赤熱した鉄球の冷却速度から地球の年齢を類推したり、泥や砂が堆積する速さで地層の厚さを割って年代を求めるなど、さまざまなくふうがなされてきた。現在では特殊な場合を除けば、過去の年代は、すべて放射性元素の壊変率が一定であることを利用した放射年代測定が使われている。この方法の原理は次のようなことである。

放射性元素の原子核は、陽子と中性子(各2個)・電子・X線を放出あるいは吸収し、あるいはまた原子核の分裂をおこして、安定な別の元素に変化する。それがもとの量の2分の1に減る時間(半減期)は、放射性元素(これを親元素という)の種類によって一定で、もとの量とは関係なく、またどんな物理・化学的条件下でも変わらないと考えられている。また変化してできる新しい元素(これを娘(じょう)元素という)も決まっている。ある鉱物や岩石が形成されたときにそのなかに取り込まれた放射性元素は、一定の半減期で壊変して娘元素にかわり、それが時とともにしだいに蓄積されていく。そこで、残っている親元素と娘元素の量比を分析によって求めれば、知られている半減期の値を用いて、その鉱物か岩石が形成されてからの時間がわかる。

1896年にフランスの物理学者ベックレルによって放射能が発見され、その理由が放射性元素の壊変にあることが理解されると、ただちにこの方法の原理も気づかれ、1903年には、物理学者のラザフォードによってウランとその娘元素のヘリウムを用いた年代測定が試みられている。しかし、この方法が実用化されるまでには、分析技術の大幅な改良や、天然の岩石の多くのものに含まれていて年代測定に適した放射性元素の発見など、多くの乗り越えねばならない問題があった。ことに、同一元素でありながら質量数の異なる同位体を分離して測定するための質量分析計の発明と改良は必須(ひっす)であった。

放射年代測定には、その岩石や鉱物の年代が年数で示される、という絶対的な特徴がある。これにはさまざまな放射性元素が利用され、半減期の長さや含まれる鉱物の種類など、それぞれの特徴によって使い分けられている。しかし、利用しうる放射性元素を含むのは特定の鉱物や岩石に限られ、それも形成してから変質していないものでなくてはならない。また分析・測定も高度に精密なもので、専門家と高価な装置を必要とし、なお得られた年代値には1~3%の測定誤差を含む。このため、年代を知りたいと思う鉱物や地層を、どれでも自由に測定するということはできない。ことに堆積岩には測定可能な放射性元素を含む鉱物がまれで、ときたま発見される火山灰層や溶岩層などを利用するほかない。そこで普通は、地質時代の区分に年代値を入れた表があって、化石などを用いて通常の時代判定を行い、そのうえで年代値はこの表から読み取る、ということになっている()。この年代値を入れた地質時代の区分表(地質編年表)をつくるには、化石が豊富に含まれていて時代のよくわかった地層の放射年代を直接測定した結果や、地層中に貫入している火成岩や地層に覆われている火成岩の年代などから間接的にその地層の年代値を決め、このような値を組み合わせて地質時代区分の境界の年代を推定する。地質編年表の年代値を改良する努力は絶えず続けられており、3、4年に一度の国際会議で、各国での測定結果を持ち寄って討議されている。

[鎮西清高 2015年8月19日]

地質時代の研究

過去のできごとを調べ、地球の歴史を解明することは、地質学のおもな目的の一つである。ここでは、その一般的方法や考え方を紹介しよう。

過去のできごとを調べる際に基本となるのは、自然法則は現在も過去も同じであり、地球上での現在おこりつつある自然現象は、過去にも同様におこっていた、という考え方である。仮に物理・化学の法則が過去には異なっていたとすると、過去を自然科学的に研究することができなくなる。この考え方を現在主義という。これまで、この立場で研究を進めてきて、考えを改めなくてはならないような矛盾はまったく現れていない。現在主義にたって地質時代を調べる方法を端的に表している「現在は過去への鍵(かぎ)である」ということばがある。このことばは、現在おこりつつある自然現象と、それが地層や岩石中にどのように記録されるかとを手掛りに過去を調べる、という地質学の方法を示している。

19世紀初頭までは、時代ごとにそれぞれ特別の地層が堆積していた、とか、過去には何回か激変期があって、山地や地層の褶曲が形成され、そのたびに生物が創造された、などという考えが強かった。これに対し、現在進行しつつあるわずかな変化が積み重なって、結果的に大きな変動となる、ということを主張したのはイギリスのハットンやライエルで、ことにライエルは1830年に初版が出版された『地質学原理』のなかで、その証拠を数多く系統だって示した。これ以後、地球の過去に関する近代的な研究が始まったといってよい。しかしライエルらの考えは、現在おこりつつある地盤の隆起・沈降、侵食や堆積などのさまざまな現象は、現在とまったく同じ規模と同じペースを保って永遠の過去から継続しておこってきた、というものである。この考え方を斉一主義(せいいつしゅぎ)という。いまではこのような、すべて同じという極端な斉一主義にたっている人はいない。しかし斉一主義は、地質学だけでなく、当時の思想界に大きな影響を及ぼした。たとえばダーウィンは、彼の進化論を、斉一主義的な漸移的自然観のうえにたって完成させたのである。彼が「進化の自然選択説」を発想するのに重要な役割を果たしたビーグル号の航海(1831~1836)の際に、ライエルの『地質学原理』を持参し参考にしたのは有名な話である。

[鎮西清高 2015年8月19日]

地殻変動の研究

ヒマラヤやアルプスのような大山脈に限らず、低い小さな山地でも非常な長期にわたる地殻変動によってしだいに形成されてきたものである。一つの褶曲は1年に1~2ミリメートルというような隆起と沈降の積み重なりでつくられ、断層は、数百年に1回の地震のたびに1~5メートル程度のずれを生じ、ついには数百キロメートルの変位となる。

地殻変動がおこった順序や継続期間を調べる研究では、二つ以上の地層、または断層や褶曲などの地質構造の、相互の関係が重要な手掛りとなる。断層はそれが切っている地層よりあとに形成されたものであり、褶曲はそれを横切っている断層より先にできたものである。多くの地層は元来水底でほぼ水平に堆積したものである。それが、道の切り割や川岸の崖(がけ)などで傾いたり曲がったりして見られれば、それは地層の堆積後に地殻変動によって傾いたり曲がったりしたことを示す。変動の大きさは傾きや曲がりの大きさから測定されるが、変動の時期は、たとえば次のようにして判定される。変形した地層の上を切って変形していない水平な地層が堆積している場合、変形の時期は、変形した地層の時代と変形していない地層の時代との間である。このような方法を組み合わせて、変動が繰り返しおこっていてもその時期や強さを分離して解明することができる。

一連の地層中で、たとえば下部に浅い海にすむ生物の化石がみつかり、上部になるとしだいに深い海にすむ種類が増えている場合には、海水準が上昇していたことがわかる。海水準の変動は、このような化石の種類の変化だけでなく、地層をつくっている堆積物の変化にも記録される。一般に礫(れき)や砂などの粗い堆積物は、供給源である山地の近くか、浅海で波や潮流の強い所に堆積する。普通の状態で砂が堆積するのは、たとえば日本の太平洋岸では20~30メートル以浅、内湾では10メートル以下である。また泥は水の動きの少ない深い海か、内湾の中央部に堆積する。しかしときには砂が海底の斜面に沿ってすべり落ちて、数千メートルもの深海に堆積することもある。このような流れ込んだ砂岩層は深海性の泥岩層の間に挟まれ、流れ込んだ状況を示す独特の内部構造があるので、それと判定することができる。このような地層自身の特徴からも、それが堆積した環境とその時間的変化を推定でき、地殻変動研究の重要な手掛りとなる。

[鎮西清高 2015年8月19日]

古地理・古気候の変化

地質時代には海陸の分布が現在と著しく異なり、大陸も分裂したり接合したりしていた。またいまより温暖な時期や、ずっと寒冷で広い範囲が氷河に覆われた時期もあった。このような地表の変化を調べる手掛りとしては、過去の生物の記録、化石がもっとも一般的に用いられている。生物は多少とも限定された環境に生息していて、海中、陸上を問わずどこにでもすんでいるという生物はいない。したがって、生息環境が詳しくわかっている生物の化石がみつかれば、そこはおそらくそのような環境であったに違いないと結論できる。

たとえば、サンゴ礁をつくる造礁性サンゴは、体内に共生藻類がおり、そのために水温の高い熱帯で、光のよく透(とお)る浅海にしか生育できない。化石サンゴの骨格の形態から、このような生活様式は古生代から続いていたと考えられるので、化石のサンゴ礁が発見されれば、そこがかつて熱帯の浅海であったことがわかる。化石サンゴ礁の分布を時代順に調べると、過去に熱帯域が広がったり縮小したりしたようすがわかる。それだけでなく、赤道がいまとは違う位置にあったり、ある大陸の位置が変化したと考えないと他の大陸のサンゴ礁の分布と調和しないなど、大陸が移動したことの証拠も得られる。陸上の動物は、陸続きでないと分布を広げることができない。北アメリカ大陸とユーラシア大陸の間は、ベーリング海峡の部分で第三紀以後何度も接続したり分離したりを繰り返したことが、哺乳類化石の分布からわかっている。逆に海域が連続していたかどうかは、海の生物の化石の分布から判断することができる。

大陸が過去にはいまと違う場所にあって、それがプレートの移動に伴って移動して、現在の場所に至ったということは、火成岩のもっている磁気を調べて立証されている。火成岩ができるときに結晶する磁鉄鉱などの磁性鉱物は、そのときの地球磁場の向きに帯磁する。磁場の向きのうち、水平成分はほぼ南北(すなわち自転軸の向きにほぼ一致)、垂直成分は緯度によって違い、極でほぼ垂直、赤道でほぼ水平なので、火成岩の帯磁の向きを測定すると、その岩石ができたときの緯度と、その地域がいまと同じ向きにあったか、のちに回転したかがわかる。この方法によって、かつてドイツの気象・地球物理学者ウェゲナーが大陸の形や化石の類似などによって推定したゴンドワナ大陸が実在したことや、ヨーロッパと北アメリカが白亜紀ころから分裂して大西洋が出現したことなど、過去に陸地が実際に移動して現在に至ったことが立証されている。

過去に何回か氷河気候が地球を襲ったことは、寒冷気候を示す化石の産出により、また氷河が侵食してつくった地形や、氷河が運んだ砂礫の堆積物、あるいは氷河が削った岩盤の表面についた擦痕(さっこん)の存在などによって明らかにされている。この擦痕を調べると、氷河の流れた向きも判定することができる。

先カンブリア層中に大規模な氷河堆積物が見られたり、氷河が流れて削った岩盤などが各地から知られていたが、近年、研究が進んで、その分布が明らかになってきた。その結果、25億年前ごろを中心とする前後5億年ほどの期間、および9~7億年ごろの2期にわたって地表の大部分が氷河に襲われた時代があったことが確実になってきた。この時期には地球は雪の玉のようになって、宇宙から見ると白く輝いていたと推察される。このできごとは雪玉地球事件(雪球地球事件ともいう)、全地球凍結事件、スノーボール・アースsnowball earth現象などとよばれている。どのような気候条件がこれを引き起こしたか、2回目のころにはすでに出現していたはずの初期の生物たちがどのようにして生き延びたかは、まだよくわかっていない。

古生代以後の氷河時代では、ペルム紀を中心とする南半球の古生代末の氷河、北半球を広く覆った第四紀の氷河が大規模であった。氷河時代には、陸上の動植物は低緯度に移動し、海中の生物も寒流が優勢になったことに伴って低緯度に分布を移している。海の表層で海流に乗って生活するプランクトン類はこのような海流の変動の影響を直接受けて分布を変える。プランクトン類の殻(から)は、死後沈殿して海底に堆積するが、深海底では地層の堆積が連続的におこっているため、気候の変動に伴うプランクトン群の変化が、海底堆積物中で下から上に連続的に記録されている。第四紀の氷河時代の研究は、このような深海底の堆積物を採取する技術の進歩と、その記録の研究によって飛躍的に発展した。

第四紀氷河時代の最近の研究で、とくに重要な役割を果たしているのは、このようなプランクトンの殻をつくっている炭酸カルシウム中の酸素の同位体の研究である。酸素には、その約99.8%を占める16Oと0.2%の18Oのほかに、ごく微量の17Oという3種の安定同位体がある。プランクトンの殻をつくる酸素の16Oと18Oの存在比(同位体比)は、殻が形成されるときの海水の酸素同位体比と、水温とで決まる。氷河時代には大量の水が氷河となって陸上に積み重なり、そのため、海水面が現在より100メートル~140メートル前後まで低下した。水が蒸発するときには水蒸気のほうに軽い16Oがすこし多く集まるので、降雪が積もってできた氷河は、16Oを含む水分子のほうが海水に比べてより多い。したがって、残された海水中にはわずかながら18Oが多くなる。この同位体比の変化がプランクトンの殻の同位体比に反映し、氷河の多い時期の殻ほど18Oが多くなる。また水温が低いほど相対的に殻の中に18Oが多く集まる。そこで海底にボーリングをしたり、パイプを差し込んで堆積物を採取し、中に含まれるプランクトンの殻をつくる酸素の同位体比を順に測定すると、時とともに大陸上の氷河が広がったり、縮小したりするようすを復元することができる。この方法によって、極域に大規模な氷河が形成され始めたのが、いまから260万年前ごろであったこと、なかでも地質時代の最近の100万年間に、氷河がとくに広がった氷期が約10回繰り返されたことなどが明らかになっている。

[鎮西清高 2015年8月19日]

地球表層部の歴史

地質時代に地球の表面でおこってきたさまざまなできごと、たとえば地殻や大気・生物などの発展史、気候や古地理の変遷史などを概観すると、次のようになる。

[鎮西清高 2015年8月19日]

先カンブリア時代の世界

先カンブリア時代は、地球が形成された46億年前から約5億4100万年前までの長い期間である。この間に実にさまざまなことがおこって、この時代の終わりごろには、地球表層は現在とそれほど大きく違わない状態にまでなっていたと思われる。しかし、古い時代のことであるため、十分な情報や証拠が得られておらず、よくわかっていないことが多い。地球が形成された直後の地球表層の状況は、いまのところ物証によって直接的な議論をすることはできない。現在、年代がわかっている最古の岩石は、西グリーンランドに小区域に露出している岩石で、約38億年前のものである。この岩石はいまは変成岩になっているが、もとは堆積岩であったもので、堆積岩というのは岩石が風化してできた砂や泥の粒子が積み重なってできたものだから、38億年前に風化して砂粒か泥の粒子を供給したもっと古い岩石がどこかにあったはずである。しかし、そのもとの岩石はみつかっていないし、今後どこかでみつかるかどうかすら、いまのところなんともいえない。

35億年前くらいの年代の岩石は、最近ではそう珍しいものではなくなり、各大陸で1か所くらいであるが、この年代の岩石がみつかっている。これらの岩石には堆積岩もあるが、多くは特殊な火山岩である。

オーストラリアやアフリカ南部ではこの火山岩の間に挟まれてみつかる堆積岩の中に、ごく原始的な生命体が活動してつくったものではないかと思われる構造(ストロマトライト)がみいだされている。これは生物体そのものの化石ではなく、小さく盛り上がった塚状の構造で、バクテリアや原始的な藻類が浅い海底で生活していたところに、泥の粒子が堆積してつくられたものである。この構造の内部などには、バクテリアのような原核生物(原始的な単細胞の生物。細胞に核をもたない)を思わせる小球状の物体や、それらが長く連なったような糸状の物体がしばしばみつかり、一時、最古の確実な化石であるとされたが、生きていたとする確実な証拠がなく、現在では化石かどうか疑問視されている。

およそ20億年前ごろになると、確実な化石といえるものが各地にみつかり、発見される種類も著しく増える。カナダのスペリオル湖北岸に分布する約19億年前のガンフリント層Gunflint microfloraから発見された化石群は、30種近い微小な生物(おそらく大部分はバクテリア)からなっている。このガンフリント化石群は、先カンブリア時代の微化石として最初に発見され、その後の先カンブリア時代研究ブームの火付け役となったもので、この点でも有名である。藍藻(らんそう)類(藍藻植物)の細胞にははっきりした核がなく、同じく無核のバクテリアとともに原核生物とよばれて、これら以外の全生物(真核生物)に比べ原始的であると考えられている。この原核生物からいつごろ真核生物が出現したかを示す確実な証拠はまだみつかっていない。しかし、20億年前ないしは15億年前ごろの地層から、真核生物らしい化石が点々と発見されることから、そのころのことであろうと考えられている。真核生物が出現すると生物は有性生殖を行うようになった。このため遺伝情報の多様化がもたらされ、したがって進化の速度が大きくなって、動物などさまざまな種類の大型生物が出現することとなったのである。

最古の動物がいつ現れたか、それがどんな生物だったか、はっきりしたことはわかっていない。10億年前ごろの地層中に、動物が這(は)い回った跡らしいものが発見された、という報告があるが、まだ確認されていない。確実に動物がつくった穴や這い跡と思われるものは、およそ7~8億年前の地層群中から知られている。

先カンブリア時代の前半には、地表の水や大気中に分子状の酸素(O2)がほとんど存在しなかった、と考えられている。初期の大気は、地球が形成されてマントルや地殻ができたときに、地球内部の揮発成分がガス化して集積したもので、窒素(N2)、二酸化炭素(CO2)などを主としていたらしい。現在大気の20%を占める分子状の酸素は、地殻形成ののちに植物の光合成の副産物として生産され、しだいに集積したものと考えられている。初期の大気や水に酸素がほとんど含まれていなかったらしいことは、当時の水底や地表に堆積した地層中に、まったく酸化されていない鉱物粒子が大量に含まれていることから確かめられている。世界のウラン資源の大部分は、先カンブリア時代の22~23億年より古い地層中に、堆積性の鉱床として発見されるものである。ウラン鉱物は現在の大気中では非常に酸化されやすいが、この鉱床中のウラン鉱物は、川で運ばれて堆積しているにもかかわらず、ほとんど酸化されていない。またいっしょに、これもきわめて酸化されやすい黄鉄鉱の粒子も堆積している。このことは、22~23億年より前の大気や水中に、これらの鉱物を酸化させる酸素分子がほとんど含まれていなかったことを示す。

地表で酸化された粒子が地層として堆積し始めるようになったのは、およそ20億年前ごろからで、ちょうど藻類の化石が種類を増し、各地で発見されるようになる時期と一致している。すなわち、このころから藻類が増えてきて、それによって酸素が集積し始めたことを示す。この時期には鉄が地層として大量に堆積した。この鉄鉱は、世界の鉄資源のほとんどを占める膨大な量であるが、それまでは水に溶解していた鉄が、藻類から供給される酸素によって酸化されて沈殿したものと考えられている。

藻類は、当時の大気中にふんだんにあったと思われる二酸化炭素を取り込んで有機物をつくり、廃物として酸素分子を放出し、徐々にではあるが大気の組成を変えていった。酸素を取り込んで有機物を酸化させ、エネルギーを得る動物は、大気に酸素が十分に集積したあとでないと出現できない。したがって、7~8億年前ころには、かなりの量(たぶん現在の10分の1くらい)の酸素が集積していたと考えられる。

一方、藻類が二酸化炭素を消費することによって、地表の気候も変化した可能性がある。二酸化炭素の分子には、波長の長い熱線を吸収する性質があり、地表の熱を地球外に逃がさず、気温を高める働きがある。この働きを温室効果という。藻類が二酸化炭素を消費し、一部は有機物と酸素に、また一部は炭酸カルシウムなどに変化させたため、気温が低下したと考えられる。約20億年ほど前以後の地層中には、氷河の堆積物や氷河が流れて磨いた岩盤などがみつかるようになる。いまから7~9億年前ごろは著しい氷河時代で、世界各地で広範囲に氷河性の地層が発見されている。大規模な氷河が形成されると、大量の水が陸上に氷として固定されるので、海面が低下する。この時期にも著しい海面低下がおこったであろうし、氷河時代の終わりとともに氷が融(と)けて海面が上昇し、陸地に海が広がったと考えられる。氷河時代から少し遅れて、多様な大型の動物が一斉に出現したのは、酸素の集積とともに、この新しい浅海の出現によって生物の生息空間が急に拡大したためであろうと考えられている。

[鎮西清高 2015年8月19日]

古生代の世界

海中に多様な動物が急激に増加し、豊富な化石記録を残すようになると、化石による地層の区分や対比ができるようになって、地球の歴史の詳細な研究が可能になる。古生代以降はこのような時代で、なかでも古生代は、その期間の半分以上、約5億4100万年前から2億5200万年前までの約2億8900万年を占める。

カンブリア紀の始まりは、海底面に縦方向に潜り込んで敵から逃れることのできる穴を掘る能力がある動物の出現や、三葉虫をはじめとする豊富な動物群の出現によって定義されている。このとき、個体数だけでなく多様な形態の動物が出現する。同じく三葉虫でも、それには30科にも分類される多様な形態の個体群を含んでいた。現生の35ほどの動物門のうち、化石として残りやすい固い殻や骨格をもつもののすべてが、カンブリア紀の最前期の2000万年のうちに現れた。それに加えて現生のどの動物にも似ていない独特の形態の不思議な動物が現れている。この所属不明の動物には、体節のある大きな体に強力な付属肢をもち、付属肢の先端に鋏(はさみ)状の器官を備えるアノマロカリスAnomalocalisや、5個の目をもち長い吻(ふん)の先に鋏状の口があるオパビニアOpabinia、その他これ以後にはみられなくなった多様な体制(ボデイプラン)の動物がいっしょに出現している。その特徴は、カナダのブリティッシュコロンビア、ロッキー山脈稜線(りょうせん)直下の急斜面で発見されたバージェス頁岩(けつがん)産の化石群によく表れている。その有様は、あたかも動物がいろいろな体制をテストしているようにみえる。また別の意見では、多様な形態のなかでどれが生き残るかは偶然によったのではないかともいわれている。動物たちが一気に数と種類を増すこの様子は、「カンブリアの爆発Combrian Explosion」とよばれている。

カンブリア紀の海中では、初め三葉虫類と腕足類が多かった。オルドビス紀には大規模なサンゴ礁が形成されるようになり、魚類も増えて、現在の海中に似た光景になったようである。ただ、当時の生物はすべて水生で、陸上にはまだ生きているものの姿は動植物ともまったくなかった。

最初の確実な陸上動植物の化石は、シルル紀末、およそ4億3000万年前ごろに発見されている。シダ類に近い原始的な維管束植物と、昆虫やダニ類などの節足動物である。上陸に成功した植物は急速に発展し、次のデボン紀の後期には湿地帯に大森林を形成するまでになった。

生物が陸上で生活できるためには、まず外的条件が整わなくてはならない。それは、大気中の酸素分子の増加である。植物の光合成によって酸素が増え、高空にオゾン層が形成されると、生物体のタンパク質や核酸にとって致命的に有害な紫外線が吸収され、地表に到達する量が減る。シルル紀末に生物が一斉に上陸を始めたのは、そのころになって十分な酸素が集積し、紫外線量が減ったためであるとも考えられる。陸上で生活するには、生物自身の体もさまざまに変わらなくてはならなかった。動植物とも、体表から水分が蒸散するのを防ぐために体表をクチクラ層で覆い、植物は、空気中に露出している幹や葉に水分を補給するための通路として維管束を発達させた。動物は、大気中から直接に酸素を取り込むため、肺あるいは気管という複雑な装置を発達させなくてはならなかった。また、乾燥した大気中における生殖を安全なものにするため、植物は胞子や種子を、動物はじょうぶな殻に包まれた卵をつくるようになった。体制のこのような改革に成功して現在陸上に生息している生物は、全生物群中のごく一部にすぎない。植物では緑色植物中の維管束植物だけで、動物では節足動物と脊椎(せきつい)動物のほか、軟体動物のマイマイ類などがあるだけである。ただし、上陸に成功したこれらのグループは、海中に比べてはるかに変化に富む陸上環境に適応して、爆発的に発展し、種類数でみると全生物界の大部分を占めるに至った。

古生代の後期、石炭紀やペルム紀(二畳紀)には、北半球にローレンシア、南半球にゴンドワナの二つの大陸があり、両大陸の間にテチス海とよばれる広い海があった。この海はその後、新生代中ごろに消失するまで、ずっと南半球と北半球を分ける水域として、古生物地理のうえで重要な役割を果たしてきた。ゴンドワナ大陸上には、石炭紀後期に巨大な大陸氷河が形成され、周辺には寒帯性の植物が生育していたらしい。この時期は、第四紀の氷河時代とともに、カンブリア紀以後でもっとも氷河が発達した時代であるとされている。

当時の熱帯域にあたる北米やヨーロッパでは、現在主要な石炭資源となっている大森林が繁茂し、湿った森林の中でデボン紀末に両生類が現れ、石炭紀後期には最初の爬虫(はちゅう)類が出現した。一方、シダ類のなかには種子で繁殖する種子シダ類が現れ、これから種子植物が生じた。

ペルム紀末には、海生動物群中で多かった三葉虫、四放サンゴ、フズリナなどが、一斉に絶滅した。その原因についてはまだよくわかっていないが、隕石など天体との衝突、海洋水の無酸素化など、いくつかの原因が指摘されている。次の中生代初頭は世界的に生物群が貧弱で、この大絶滅の影響の大きさを示している(の(1))。

[鎮西清高 2015年8月19日]

中生代の世界

中生代は約2億5200万年前から6600万年前までの約1億8600万年間ほどの時代である。この期間には大陸の分裂が進み、地球表層の海陸分布は大きく変化した。

南半球のゴンドワナ大陸は三畳紀末ころから分裂を始め、ジュラ紀にはまずインド半島・南極大陸・オーストラリアがアフリカから分離し、ついで白亜紀中ごろにはアフリカと南米とが分裂して、現在のようなばらばらの諸大陸となった。ローレンシア大陸(ローレンシア台地)が分裂して北アメリカ大陸とヨーロッパ間に北大西洋が出現したのは、少し早く白亜紀前期であると考えられている。

中生代の陸上生物界における大きなできごとは、爬虫類(とくに恐竜類)の繁栄である。恐竜類は三畳紀初めころ、たぶんゴンドワナ大陸で出現し、すぐに各大陸に広がるとともに、元来肉食であったもののなかに植物食のものが現れるなど、著しく多様化した。原始的な爬虫類のグループのなかからは三畳紀末に哺乳類が、またジュラ紀後期には恐竜のなかから鳥類が現れている。哺乳類は古く出現していながら、中生代の間ずっと種類は少なく、いずれも小型で目だたない存在であった。

中生代には陸上植物としてシダ植物やソテツ・イチョウなどの裸子植物が多く、当時の中・高緯度域にまで広く分布していた。このことや他の証拠から、中生代は全体として気候が温暖であったと考えられている。現在の陸上植物の主流を占める被子植物は白亜紀初期に出現した(の(2))。

中生代の海には、現在のオウムガイに近縁なアンモナイト類が繁栄し、コウイカに近い箭石(やいし)(ベレムナイト)も多い。しかしまだ硬骨魚は少なかった。硬骨魚が増えるのは、白亜紀後期以降である。

地球の歴史上、数十%もの動植物種が絶滅した、いわゆる大量絶滅は、古生代以後に5回ほど知られているが、原因と事件の経過が比較的よくわかっているのは、白亜紀末の絶滅である。この場合には、直径約10キロメートルの小惑星が衝突した結果もたらされた、と考える下記のような多くの証拠がある。(1)メキシコ、ユカタン半島の先端付近を中心とする地域の地下に、直径220キロメートルの巨大クレーターが埋もれている。(2)突時の衝撃で生じた巨大津波によると思われる津波堆積物が北米南部から中米一帯の境界層準に広く分布する。(3)衝突した小惑星と思われる岩片や細粒の堆積した粘土層が、世界各所の境界の層準に認められる。日本でも北海道で発見されている。(4)この層準には、大規模な森林火災によって生じたススの粒子や、森林植生が破壊されたことを示すシダ類の胞子などが含まれている。(5)粘土層には地球外由来と思われるイリジウムを多く含む。

この小惑星の衝突によって、恐竜など陸上の大型動物と海洋の表層に生息する遊泳性のアンモノイドやベレムナイト類のすべての種、海の表層に住むプランクトン類の多く、浅海に住む貝類やサンゴ類の過半数の種などが絶滅した。一方、この危機を生き延びた生物は、陸上では維管束植物類、シダ植物、小型の哺乳類や爬虫類であった。

[鎮西清高 2015年8月19日]

新生代の世界

新生代は、前半の6600万年前から2303万年前まで(古第三紀)と、後半の2303万年以後(新第三紀および第四紀)とに二分することができる。新第三紀と第四紀は、海陸の分布も生物群の特徴も現在とたいへん近い状態になった時期で、古第三紀は、白亜紀末の大絶滅からそれに至るまでの、いわば発展期である。

古第三紀には、陸上では広葉の被子植物が茂り、また哺乳類が、中生代末に絶滅した恐竜類の生態的地位を受け継いで急速に発展した。古第三紀の哺乳類は、現代のものと同様かそれ以上に大型のものがいたが、全体に原始的な形質をもち、いまは絶滅したグループが多い。それらのなかに、新第三紀以後主流となった偶蹄(ぐうてい)類・奇蹄類・長鼻類などが小型の祖先型として現れていた。

古第三紀の前半は温暖な時期であった。しかし、大洋底堆積物の酸素同位体比測定や陸上の植物化石の研究から、始新世の末ごろに急激な気候の寒冷化がおこり、南極大陸に大陸氷河(氷床)が形成され始めたことがわかってきた(の(3))。

中生代を通じて南北両半球の大陸の間に存在していたテチス海は、分裂したゴンドワナ大陸の破片であるインド半島やアフリカの陸塊の北上によって狭められ、新第三紀初頭までにほとんどなくなってしまった。インド半島とチベットとの間に挟まれたテチス海の海底堆積物や地殻は、両陸塊の衝突によって圧縮されてヒマラヤ山脈となり、ヨーロッパとアドリア・ティレニア地塊の衝突でアルプス山脈が形成された。これらの山脈の出現で、山脈の北側に海から隔離され乾燥した平原ができた。南北アメリカでも、新第三紀以後、西縁のコルディレラ山系の隆起によってその東に内陸平原が現れた。こうして出現した乾燥平原は現在もみられるように草原に覆われ、そこを中心に、ウマやカモシカなどの草食獣の進化がおこったのである。またこの草食獣の発展と並行して、新第三紀に入るとともにネコ科やイヌ科などの食肉類の分化発展が進んだ。

新第三紀初期はふたたび著しい温暖期であった。この時期には海面の上昇がおこったが、これはおそらく南極の氷床が融解したための現象であろう。この海面上昇とその直後の地殻変動に伴う沈降によって、日本列島でもその広い部分が海に覆われ、そこに熱帯的な生物群が出現した。この一時的な温暖期のあと、気候はしだいに寒冷に向かった。南極大陸だけでなく北極周辺にも氷床が出現したのは、新第三紀末の300万年ほど前のことである。このころから気候の変動が目だち始め、およそ100万年ほど前から現在までの間は、大洋底堆積物の研究から、約10万年の周期で著しい寒冷期と温暖期が繰り返した氷河時代であることがわかってきた。

この時代の寒冷期(氷期)には、北半球の各大陸上に大きな氷床が出現し、中緯度地帯では気候帯が赤道寄りに移動したため、平均気温で10℃近くも低下した。しかし、赤道域や極ではそれほど温度が下がったわけではない。

人類は、この寒冷化が始まった300万年前ころ出現した。さまざまな変遷を経ながら氷河時代を過ごし、最後の氷期が終わった1万年前ころから、農耕の技術を獲得して人口が爆発的に増し、現在に至ったのである。

[鎮西清高 2015年8月19日]

『湊秀雄・西川治・磯田浩他著『地球人の環境』(1977・東京大学出版会)』▽『今井功・片田正人著『地球科学の歩み』(1978・共立出版)』▽『酒井治孝編著『地球学入門』(2003・東海大学出版会)』▽『鎮西清高・植村和彦編著『地球環境と生命史』(2004・朝倉書店)』▽『P・A・セルデン、J・R・ナッズ著、鎮西清高訳『世界の化石遺産――化石生態系の進化』(2009・朝倉書店)』▽『J・G・オッグ、G・M・オッグ、F・M・グラッドシュタイン著、鈴木寿志訳『要説地質年代』(2012・京都大学学術出版会)』▽『小嶋稔著『地球史』(岩波新書)』▽『丸山茂徳・磯崎行雄著『生命と地球の歴史』(岩波新書)』▽『上田誠也著『新しい地球観』(岩波新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「地質時代」の意味・わかりやすい解説

地質時代 (ちしつじだい)

geologic time

地球が45.5億年前に一つの惑星として誕生した時から人類が文書に記した歴史を残すようになるまでの全期間,あるいは,地表にあらわれた岩層をもとにして地球の歴史が組み立てられるようになった38億年前から現在までを地質時代という。この言葉はまた,非常に長い時間とか,人類の歴史が始まる以前のはるかな過去を表現するときにも用いられることがある。なお,太陽系の誕生から地質時代に入るまでの歴史については〈地球〉の項目を参照されたい。

地質系統geologic system

地質時代に地球に起こった現象を時間の順序に並べ地球の歴史を編んでいくためには三つの方法がとられる。第1は,岩層を構成している鉱物に含まれた放射性元素が一定の速度で壊変する原理を利用して,岩石が何年前にできたかを,つまり地質年代を測定する。この放射性元素をもとにして得られた放射年代は,地球が太陽を1年の周期で回るという時間を単位にして測られるので,絶対年代あるいは測定年代,数値年代とも呼ばれる。第2の方法は,地表にあらわれた岩層について,岩層相互の関係を調べ,岩層が生成された順序に配列することにより,地球の歴史を刻んだ一連の岩層の重なりを復元することである。これには地層累重の法則と交叉切りの法則と呼ばれる,二つの地質学の経験法則が使われる。地層累重の法則とは,上位にあるものはあとで重なったという法則で,いろいろな場所で異なった地層の上下関係を知ると,より下位の地層ほどより古い地球の歴史を刻んでいることがわかる。交叉切りの法則は,地層を切っている断層や貫入した火成岩は,切られたり貫入された地層よりも新しいという法則で,これもある地域に分布する岩層のつくられた順序を解明するのに欠かせない手段となる。第3は,遠く離れた地域に分布する地層ができた順序を互いに比較する方法で,それには,両地域にまたがって分布し,しかもすみやかに進化した古生物の化石,すなわち示準化石が使われる。どの古生物種も,先祖から進化分離した明らかな出現の時期があり,種の繁栄期がつづき,最後に子孫を残すものもあれば,あるものはまったく系統を断つように絶滅していく。そのために,それぞれの古生物種が,種の出現以前,種が栄えた期間,絶滅以後と,地質時代を3区分する時間面を与えてくれる。このような時間面を示準面datum level,datum planeと呼び,大洋全域あるいは大陸間にまたがる遠隔の地域間での地質現象を前後の関係に配列するのに使われる。

このようにして,地球の歴史全体を連続して記録するような,理想的な岩層の積み重なりである地質系統が組み立てられる。地質系統は,火成岩体,地層,さらにそこに含まれる化石を新・旧の順序に配列した地質時代の編年表であり,このような年表の尺度は相対年代と呼ばれ,放射性元素を使って求められる絶対年代の対語となっている。相対年代だけでは,一連の地質現象がいつどのような時間間隔で起こったかが不明であるから,ところどころに絶対年代を求めることで地球の歴史年表が完成する(図1)。

今日ひろく使われている地質系統は,ある個人や有識者による委員会によって作成されたものではなく,前世紀以来独立に研究をつづけてきた多くの研究者が討論を交わしながら組み立てた一種の協定である。したがって,そのなかのある部分については修正がつづけられたり,問題が残されていたりする。人類の歴史の区分や時間の区分にしても大単元から小単元へと固有の名称があるように,地質系統の区分には累界(累代),界(代),系(紀),統(世),階(期)の用語が使われ,それぞれが,地球の歴史のある単元の中で地球表面に堆積した一連の地層と地層が堆積する間に流れた時間を示すという国際的な約束ができている。累界,界,系,統,階は年代層序区分,累代,代,紀,世,期は年代区分である。

隠生累代

地質系統,つまり地質時代の編年表の大区分は,累代Eonあるいは累界Eonothemで,〈生命の存在した証拠が判然としない〉という意味のCryptozoic(隠生累代)と〈生命の存在した痕跡が明らかな〉という意味のPhanerozoic(顕生累代)に2分される。ところが顕生累代の名が世界的に受け入れられているのに,隠生累代はほとんど忘れられて,かわりに先カンブリア時代Precambrianがよく使われる。この名称は,顕生累代最初の区分である古生代カンブリア紀に先立つ時代の意味で,そこには生物進化が遅々として進まなかった長い地質時代を画然と区別する意図が感じられる。また地質系統の区分は,時間の長さという点でもアンバランスで,地球誕生以来の85%という長い期間が先カンブリア時代に経過している。ところが,この長い期間の細区分はいまだによく行われていない。まず,現在知られている地球で最古の岩石は,サマリウム-ネオジムSm-Nd放射性同位体を使って37.7億年の値が得られているから,地球の歴史の最初の約7.5億年の記録は地殻に残されていない。次に,約25億年前を境にして,先カンブリア時代を始生代Archean,Archeozoicと原生代Proterozoicに区分するが,〈生命の兆しがあった時代〉を意味する始生代と〈最初の生物があらわれた時代〉を意味する原生代が,岩層の特徴だけで汎世界的に識別できるかどうか疑問視されている。

顕生累代

これに対してカンブリア紀よりあとの顕生累代は,生物の進化が飛躍的に進んだ時代で,化石の内容や,ある時代に特徴的な岩質の地層が見られることから,詳しい細分がなされている。まず古生代,中生代,新生代と大きく3分され,それぞれの代は,さらに細かくいくつかの紀に分けられる。紀はさらに世に区分され,世は地球の歴史の最も小さな時間単元である期に分けられる。代の名称は,始生代や原生代と調和をとって,その当時の生物群がどの発展段階にあったかということを考慮して,古い型の生物が繁栄した古生代,新しい型の生物があらわれた新生代と名付けられた。このように大区分の名称ははなはだ抽象的であるが,より小さい単元の名称はもっと具体性をまして,その時代に堆積した一連の岩層がよく観察できる場所の地名,あるいは岩層が示す特徴的な岩質などで呼ばれる。例をあげると,カンブリア紀は,その時代の岩層がよく分布しているイギリスのウェールズ地方の古名にちなんだもので,白亜紀は,その時代に広くチョーク(白亜)の層が堆積したためにそのように呼ばれたものである。地質時代を研究する学問である地質学がヨーロッパで生まれ学問の体系がそこでつくられたから,地質系統を組み立てる基礎とされた一連の岩層も,ヨーロッパ大陸に見られる地層を標準として名称が考えられた(図2)。なお,各時代についてはそれぞれの項目を参照されたい。

地球の歴史の三つの要因

ところで,地質時代を通して地球の環境変化や生物群の進化発展は,一つの方向もなしに不規則に進んできたのであろうか。このような疑問に対して,1960年代以後の地球科学の目ざましい進歩は,地球の歴史の流れを決定したものとして三つの大きな要因があり,それらが相互に作用しながら現在の地球の姿に導いたことを明らかにしている。この三つの要因を柱として,地球の歴史をたどってみよう。

マントル対流

太陽を含めて,太陽系のすべての天体は一つの星雲ガス体からつくられたと考えられている。高温の星雲ガスが冷えるのにつれてガスの粒子は凝縮しはじめ,粒子の雲をつくり,星雲ガスの中心部で集積した粒子雲は太陽に,いくつかの場所で巨大なかたまりとなったものは惑星に,残りのより小さなかたまりは隕石となった。45.5億年前,星雲ガスの粒子雲が地球の大きさのかたまりに成長したとき,個々の粒子が持っていた運動のエネルギーは熱になって,その熱のために,中心部の温度が数千℃を超すような赤熱の地球が生まれた。粒子雲が集まって赤熱の地球が誕生するまでどれだけの時間が必要であったかは粒子の大きさで異なり,砂塵大の粒子では1万年,地球の千分の1大の小惑星を含むような大きな粒子では数百万年から1億年と計算されている。

さて,赤熱の地球が誕生すると,地球をつくった隕石質物質がとけだすために,中に含まれた鉄などの重い元素は中心に向かって沈み地球の核(コア)が,また軽い元素が上昇してマントルが形成されはじめたと考えられる。この運動により,地球中心部は再度熱せられ,地球全体ではさらに1500℃に及ぶ温度の上昇があった。熱せられた溶液は必ず対流を始めるが,地表ですら1000℃をはるかに超す溶岩物質が占めるようになった赤熱の地球では,コアを包むマントル内に激しい対流が始まったと想像される。

この対流はその後の地球の歴史に,二つの点から大きなかかわりを持った。一つは,マントル対流が起こったことで,地球内部の熱が効果的に地表にもたらされ,その熱が地表から宇宙空間へと発散することによって地球は急速に冷却し,7.5億年の間に地表は海洋とおもに玄武岩でできた地殻でおおわれるようになった。グリーンランドなどで発見された地球最古の岩石は約38億年前の年代を示すが,はじめ海洋底に堆積してそののち変成岩となったものであることが,その事実を物語っている。次にマントル対流は,地球内部で熱せられ溶融した物質が上昇し,地表に達して熱を失い下降する過程で,地表をおおう地殻,つまり大陸や海洋底を,たえず水平方向に動かす働きをする(〈プレートテクトニクス〉の項目参照)。たとえば大陸の分布についても,海氷が風によって吹き寄せられたり離散したりするように,マントル対流によって,一つの超大陸(パンゲア)に集められたり,現在のように海によって隔てられた幾つかの独立した大陸に分離したようすが明らかになってきている(図3)。地球創生期と地球の核形成のときに発生した熱はこのように地球の歴史の早い時期に失われたが,そののち地球内部にあるウラン235,ウラン238,トリウム232,カリウム40などの放射性元素の出す熱によってマントル対流というエンジンは現在も動きつづけている。また,マントル対流の動きはつねに一定の速さではなく,マントル対流が活発になると海底を強く押し上げるため,海水が陸地にあふれて大陸に海が入り込み,逆に対流が穏やかになると海水が大陸から退いて,それがまた石油や石炭などの資源の生成に大きく関与しているともいわれている(図4)。

酸素を含む大気

現在,地球の大気の21%が酸素であるが,多くの生物の生命を支えるこの酸素が,じつは地球に栄えた植物の光合成作用によって大気に加えられたことが明らかになった。地球の大気は,マントルの中の揮発性のガスが貯積されたものと考えられている。このようなガスは,火山から噴出するガスのように窒素,炭酸ガス,亜硫酸ガスを主成分としていたといわれる。生物体をつくる基本的な分子がアミノ酸であることはよく知られているが,このアミノ酸が,酸素を含まない条件で,メタン,アンモニア,水蒸気と水素,あるいは一酸化炭素,水素,メタンの混合ガス中に電気スパーク(自然の雷電)を放電すると実験的に合成できることが証明されている。無酸素の地球で生命がこのようにして誕生した。実際,最下等の生物である原核生物(菌,ラン藻類)の多くは,酸素のない環境でよく繁殖する。また,無酸素の大気のもとではオゾン層ができないために紫外線は地上に降りそそぐことになるが,紫外線によって破壊された遺伝子を修復する能力をこれら原核生物は持っている。

大気に酸素がない地球では,鉄は水酸化鉄として海中に溶けていた。この海中でラン藻が繁殖して光合成作用を行い,炭酸ガスから酸素を放出すると,酸素は鉄と化合して酸化鉄として海底に堆積した。これが縞状鉄鉱層であり,縞は,藻が繁殖する夏と休眠する冬の季節を示すと考えられている。縞状鉄鉱層の堆積は20億年前,突然終りを告げる。このときにラン藻が吐き出す酸素を処理してきた水酸化鉄が消費しつくされて,その後は酸素は水中や大気中へと貯積されていった。生物は,この新しい酸素という毒素に直面して,無酸素の時代に生まれた遺伝子を核膜という防壁で細胞質から隔離し,細胞質中には酸素を利用・処理するチトクロムやミトコンドリアをとり込むことによって,現在の生物,真核生物へと進化していったといわれる。

生物圏の進化

生物圏の全体のマス(量)は,地質時代のどの時代をとってみても水圏のわずか0.0015%に満たないものであるが,知能を持ち地球環境を積極的に改変して生活する人類の誕生をもたらしたという点で,生物圏の進化は地球史の実に重要な一面である。生物圏の進化は4段階に分けられる。第1が生命の誕生から真核生物があらわれる14億年前までの時代で,ストロマトライトの化石を残したラン藻が最も体制が進んだ生物であった。34億年の古さをもつ南アフリカのオンフェルワクト層群から見つかった原核生物の化石が,これまで知られた最古の化石とされている。第2が無脊椎動物の時代で,先カンブリア時代の後半と古生代が含まれる。古生代は,腕足類(シャミセンガイなど),軟体動物(巻貝など),節足動物(三葉虫など)や棘皮(きよくひ)動物(ウニなど)など,硬い殻を身につけた無脊椎動物があらわれたことで区別することができる。第3は爬虫類の時代で,中生代がこれに当たる。後足2本で歩行する運動の仕方を学んだ爬虫類である恐竜が,空と陸と地球のさまざまな環境に適応して栄えた時代で,あるもの(トリケラトプスやブラキオサウルスなど)はそののち四足歩行を取り戻し,またジュラ紀後期に恐竜から羽毛を持つ鳥類が分化した。第4は,哺乳類の時代といわれる地球の歴史の最も新しい部分で,新生代がこれに当たる。6500万年前,中生代の世界を支配していた恐竜の突然の絶滅により,恐竜を恐れて小さくなって生きていた哺乳類が,爬虫類の占めたすべての環境を占領してさまざまに適応し,大型化していった。このような顕著な動物群の変化も,実は,より緩やかに変化したようにみえる植物の進化に密接に影響されている。たとえば,植物は4億年前,シルル紀後半に陸地に侵入したが,植物が上陸したことによって,それまで砂漠のように裸地であった大陸に土壌がつくられ,植生は洪水をやわらげ,昆虫が生育し,両生類,爬虫類が進化する環境がつくられていった。

その他の要因

これまで述べてきた三つの要因に加えて,最近では第4の要因として,生物圏の進化に天体の影響を説く者もある。それは,恐竜やアンモナイトなど中生代の多くの生物の6500万年前の突然の絶滅を,小惑星の地球への衝突によって説明する考えである。このような説は,中生代と新生代の境界を含む地層の中に,地球には非常に少ないイリジウムやオスミウムなどが上下の地層中の数十倍も濃集している事実が発見されたことにより生まれた。直径10kmほどのコンドライト隕石が秒速25kmの速度で地球に衝突すると,それによって大気圏にまき散らされた土砂が半年にもわたって太陽の光をさえぎり,植物の葉は枯れ,恐竜などの動物は死に至ったというのである。太陽系に漂う小惑星の天文学的な観測によると,地球にこのような天体が衝突する確率は3000万年に1回といわれ,実際,恐竜の絶滅後この年数が経過した始新世末に,別の小惑星の衝突が明らかになっている。

このような最近の説に対して,長い間,大山脈を生み出すような造山運動が生物圏の進化に大きな影響を与えたといわれてきた。しかし造山運動は100万年から数千万年という長期にわたって緩やかに進む運動であるから,それがどのように生物の進化に関与するのか説明ができていない。むしろ最近では,図3に示すような大陸の分離・合体による海岸線の長さや海流とその流れの方向の変化,大陸内部の砂漠化,図4に示す海水準の変動による縁海や沿岸低地帯の面積の変動などが,生物群に大きな影響を与えたと考える者が多い。

執筆者:斎藤 常正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地質時代」の意味・わかりやすい解説

地質時代

ちしつじだい

geological age

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「地質時代」の意味・わかりやすい解説

地質時代【ちしつじだい】

→関連項目古生代|地球

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...