精選版 日本国語大辞典 「宇宙」の意味・読み・例文・類語

う‐ちゅう‥チウ【宇宙】

- 〘 名詞 〙 ( 「淮南子‐斉俗訓」に「往古来今謂二之宙一、四方上下謂二之宇一」とあり、「宇」は空間の広がり、「宙」は時間の広がりをいう )

- ① あらゆる事物を包括する広大な空間。天と地の間。天地と天空。また、おおぞら。一般的には、広狭さまざまに用いられ、限られた世界、天下などを指す場合もある。

- [初出の実例]「道格二乾坤一、功光二宇宙一」(出典:懐風藻(751)序)

- 「Vchǔ(ウチュウ)。すなわち、テンチノ アイ〈訳〉天と地の間。すなわち、空中。文書語」(出典:日葡辞書(1603‐04))

- [その他の文献]〔荘子‐知北遊〕

- ② 哲学的には、秩序ある統一体として考えられる世界全体、物理学的には、物質と輻射(ふくしゃ)エネルギーが存在する限りの空間、天文学的には、すべての天体を含む空間。また、一般に大気圏外の空間。

- [初出の実例]「上条既に宇宙間は地球太陽系恒星等を造構せる物と其含畜せる物とを包括することを論説せり」(出典:具氏博物学(1876‐77)〈須川賢久訳〉四)

- 「Nature 本性、資質、天理、造化、宇宙、洪鈞、万有」(出典:哲学字彙(1881))

宇宙の語誌

( 1 )「日本書紀‐神代上」の「不レ可三以君二臨宇宙一」は、古訓ではアメノシタと読まれ、「地上、天下、国家」などの意味で用いられている。

( 2 )中古でアメノシタに相当する語は仏教語の「世界」であって、「宇宙」はあまり用いられなかった。中世になると、通俗辞書の類で「宇宙」にウチウの読みと共に、オホゾラ・アメノシタ・アメガシタなどの訓が付けられるが、まだ日常的な語ではなかったと思われる。

改訂新版 世界大百科事典 「宇宙」の意味・わかりやすい解説

宇宙 (うちゅう)

漢語の〈宇宙〉は後に述べる〈中国の宇宙論〉にあるように,空間および時間の双方についてそのいっさいをいうことばである。もともとは〈宇〉も〈宙〉も,ともに,(大きな)覆い,つまり家の屋根のことであった。したがって宇宙とは,みずからのすまう世界のすべて,天の下いっさいを包摂する概念といえる。それゆえ,神話的伝承も含めて,すべての自然哲学の体系は,必然的に一種の宇宙論であると考えることができる。後述の〈さまざまな宇宙観〉で見るように,今日,通常〈未開〉社会と呼ばれる自然民族の間にも,当然,ある種の神話体系や自然哲学があり,そこに独自の宇宙観を見いだせるが,いわゆる文明圏にあっても,その文明誕生の古代以来,さまざまな神話および自然哲学が生まれては,みずからの宇宙観を語ってきた。その多くは,単に宇宙形態に関するもののみならず,宇宙の始まりについての議論,超自然的な神とのかかわり,その中での人間の位置などに言及するのがふつうである。

メソポタミア文明としての古代バビロニアを支えたのは,基本的にはシュメールの伝統であるが,それを後継したカルデア人たちの整理によれば,宇宙は,混沌(こんとん)の中から現れた神々の激しい闘争の末に,最終的に勝利を収めた神マルドゥクが,天と地を分け,またそこに人間をつくった結果として誕生したものとされている。天は半球,大地は大洋とそれを取り巻く絶壁によって囲まれた高地であり,その中心からユーフラテス川が流れ出すと考えられたらしい。

シュメールの伝統はエジプトにも影響を与えており,当然ながらヘブライもまたこれにかかわりをもっている。カルデアとギリシアの間の関係も濃厚で,ただし,のちに見るように,ヘブライではより明確な宇宙創造説をとったために,時間的な構造に独特の特徴が生じたが,ギリシアでは強い回帰的な時間構造に引きずられることになる。

他方,古代インドでも,ベーダ,ブラーフマナを経てウパニシャッドに至る伝統の中で自然哲学上の洗練が起こるが,そこでは一種の宇宙霊が前提されている。人格的な神と呼んでもよいプラジャーパティは,同時に宇宙の生成流転を支える根本的原理であり,やがてこれにブラフマンがとって代わる。しかもそれは人間の精神的原理アートマンとも重ねて考えられることになる。こうした中で形づくられた宇宙形態論は,その後仏教的宇宙観である須弥山(しゆみせん)説に伝えられる(後出〈仏教の宇宙観〉参照)。

同じく古代文明の一つ中国では,神話段階にせよ,道教にせよ,儒学にせよ,どちらかといえば,直線的な時間構造をもつことで,むしろヘブライ=キリスト教のそれに近いが,それも仏教の伝来とともに少しずつ変形していくことになる。ここでは,超自然的な神格が登場しないという特徴をもつことに留意すべきであろうが,詳細は後出の〈中国の宇宙論〉に譲ろう。今日の科学的宇宙論は一応近代西欧文明の所産であるが,それはギリシアの自然哲学の伝統とキリスト教的な神話の世界を背景に成立している。以下にその成立史を概観してみよう。

宇宙観の変遷

欧米語で宇宙に相当する基本概念は,〈コスモス〉であるが,この語はギリシア語のkosmosに由来する。元来は〈秩序〉,もしくは〈秩序正しい状態〉を意味し,カオスchaos,すなわち〈混沌〉に対立する。古代ギリシアにおいて,神話的な世界創成はヘシオドスの《神統記》までさかのぼることができるが,そこでは,すべてに先立ってカオスが設定されており,その生成は不問のままである。

コスモスの発想

カオスに対して,この世界を秩序正しい構成をもつものとしてとらえ,それをカオスなる原初形態から何らかの原理に基づいて編成されたとする考え方は,すでにヘシオドスにもあって,一種の宇宙開闢(かいびやく)説として,エロスを中心とする神話の世界もそこに重なるが,コスモスという語を意図的に用いて,宇宙全体の秩序ある様態を表現しようとしたのはピタゴラスが最初であるといわれる。

もちろん,このような考え方の背景には,バビロニアに発する天文学的な知識の伝承があり,天体の運行,季節変化など天象,気象に見られる秩序正しさへの認識が必須であったには違いないが,ピタゴラス,もしくは彼によって代表される当時のギリシアの一つの典型的な世界観,すなわち〈すべては数である〉という表現が象徴するような世界観を前提としていたことを見のがすべきではない。この世界観には,数の神秘的象徴主義から具体的な算術や幾何学に至るさまざまな要素が包摂されており,そこには弦や管の整数比分割が協和音を生み出すという音楽上の調和(ハーモニー)の問題も含まれていた。言い換えれば,この世界をコスモス(秩序ある状態)としてとらえるためには,当然のことながら秩序,無秩序についての基本的な規範が前提とされるのであって,ピタゴラスおよびピタゴラス派は,その規範を数的合理性に求めたのである。今日でさえ欧米語で〈合理的〉を意味する語(例えば英語のrational)が〈数比〉(英語のratio)と同根であるのも,その間の事情を示している。〈合理的な秩序〉を世界に投影することの中に,初めてコスモスの発想は生まれたといってよい。

世界をいかなる合理的秩序の中で把握するか,それは取りも直さず哲学そのものの課題でもあった。したがって,ギリシア哲学の歴史は,合理的秩序の選択肢どうしの競合の歴史でもある。それはコスモスの解釈学の競演であった。神話時代を除くとギリシア哲学に宇宙開闢説が少ない理由もそのあたりにあろう。アリストテレスの時代になると,コスモスの解釈学にはいくつかの流れが読み取れるようになる。原理的には無限の空虚な空間の中をさまざまな原子が運動するという宇宙イメージを立てたデモクリトス,ノモスnomos(法)の概念を媒介に,人間の倫理をも自然の合理的秩序の中に含ませつつ,独特の宇宙論(そしてギリシア哲学においては数少ない宇宙開闢説)を展開するプラトン,おそらくはデモクリトスを最大の論敵として仮想しつつみずからの宇宙論構築の道をたどったアリストテレスを,そうした流れの中心に見ることができる。

コスモスの編成原理としてどのようなものを立てるにせよ,ごくまれな例外を除いて,そうした秩序の及ぶ範囲は有限となるのがふつうである。まれな例外であるデモクリトスのそれを除くと,プラトン,アリストテレスともに,宇宙は恒星の世界を最外殻として,限定された球構造をもつ。円もしくは球についてのギリシア人の執着はきわめて強固であって,それらに至高の価値を与えるという傾向を有するが,そういう意味では宇宙のもつ球形状そのものがすでに一つの価値をもつことになる。恒星を収める球状の殻をもっとも外側として,宇宙の中心に至る何層もの同心球状の殻(諸惑星や日月が付着する)があり,中心に地球が存在するというモデルがその価値の表現である。

アリストテレスにおいては,自然の事物は形相と質料を原因として存在する。質料は個物がそれとして存在する以前の可能態であり,それがある形相をとることによって現実態となる。この変化,運動に際して,究極的な形相が得られたときそれはまた完成態ということができるが,それゆえ,そうした究極的な形相はまた運動の目的(ギリシア語テロスtelos)でもあることになる。かくしてアリストテレスにおいては,すべての自然的事物はそれ本来の完成態,つまりテロスに向かって運動しようとするという目的論的自然観が強固であり,宇宙的秩序もそうした目的論的な構造としてとらえられる。それは天体の世界の完全性,地上の世界の不完全性,完全な運動としての天体の等速円運動,不完全な運動としての地上の自然運動(土,水,空気の行う〈中心へ向かう運動〉と火の行う〈中心を離れようとする運動〉)など,宇宙内の秩序と考えられていることがらのなかによく現れている。

しかしアリストテレスには,現存する宇宙の秩序に対する関心はあるが,その創成についての言及は乏しい。これに対し,プラトンにはギリシア思想としてはきわめて異例ともいえる宇宙創成の原理が見いだせる。とくに《ティマイオス》に顕著なこの原理は,宇宙の制作者としての神(ギリシア語dēmiourgos)が,〈ウーシアousia〉を父として,〈コーラchōra〉を母として,子たる宇宙が生まれるという形で表される。ウーシアはイデアたる〈真実有〉であり,コーラは質料,素材に相当する〈空間〉である。もう一つプラトンに特徴的な発想は,こうした宇宙を大宇宙(マクロコスモスmacrocosm)としたときに,人間はそれと対比をもつ小宇宙(ミクロコスモスmicrocosm)として把握されている点であって,そのことはまたプラトンにあっては,宇宙は一つの有機体として生き生きと活動する概念であったともいえる(例えば《ファイドロス》におけるプラトンは,宇宙を〈戦車〉にたとえ,それを御するものとしてゼウスを擬している)。

こうした古代的宇宙観は,唯一の世界創造者としての創造主概念を強力にもつユダヤ・キリスト教の展開とともに,限定付きで受けとられた。アウグスティヌスの例のように,プラトンや新プラトン主義的宇宙観を身近に感じつつ,しかも,そこに含まれる魔術的・占星術的要素を忌避して留保を付するというのが,キリスト教の側のとった基本的態度であったといってよい。

一方,宇宙内で生起する現象,とくに天体現象に関しては,アレクサンドリア学派,とくに2世紀のプトレマイオスが《アルマゲスト》の中で展開したモデルによって,間然するところなく説明されることになった。彼は,前3世紀サモスのアリスタルコスの唱えた太陽中心的なモデルも十分検討したうえで,なお,地球中心的モデルを採用したが,それは天文学上の理由というよりは運動学的理由であったといってよい。

宇宙空間の無限性

ビザンティン,イスラムを通じて根本的には維持され続けたこうした宇宙観に重要な変革が起こるのは,ルネサンス期西欧においてである。12世紀以降アリストテレス主義と結んだキリスト教神学がスコラ学としてギリシア的な宇宙像を受け入れたとき,半ば意識的に拒否されたプラトン,新プラトン主義関係の文献が,フィレンツェを中心に15世紀後半にラテン語に翻訳され,一つの思想運動に発展すると,その中にはさまれていたヘリオス信仰(ヘルメス主義や新プラトン主義に強く見られる)が西欧世界をふうびすることになった。フィレンツェ・プラトニズムの雄M.フィチーノは《太陽と光についてDe sole et lumine》を著して,その先鞭をつけたが,こうした新傾向の洗礼を受けた一人にN.コペルニクスがいた。まさしく天体の中でももっとも神聖な太陽こそ,そして中心からすべてを〈流出〉する源としての太陽こそ,宇宙の中心にあるべきであるとするコペルニクスやJ.ケプラーが,プトレマイオス流の地球中心的宇宙モデルを太陽中心的モデルに書き換えることになったのは,そうした太陽崇拝思想の結果としてむしろ自然なことであった。

しかし,コペルニクスにせよ,その太陽中心モデルを強力に支持したケプラーにせよ,あるいはG.ガリレイにせよ,宇宙の同心球構造と,その限界(閉鎖性)については疑問をもっていなかった。ギリシアにおいて宇宙の無限的性格を前提としていたのはデモクリトスのみであったといってよいだろう。ルネサンス期に入って,宇宙の閉鎖性に対して明確な疑問をもったのは,自身きわめて魔術的・ヘルメス主義的伝統の中にいたG.ブルーノであった。

この宇宙空間の無限性についての示唆こそ,古代的な宇宙秩序(コスモス)の崩壊するきっかけであった。宇宙空間自体のもつ価値性,意味性はそれを出発点として急速に失われていった。I.ニュートンの空間概念は,絶対空間のごとき抽象性を主張しているとはいえ,その実,神の感覚のみなぎる作用圏のごときものであって,決して均質な中立的空間ではないが,そうした宇宙空間の〈意味〉性の主張は,おそらくはニュートンをもって最後と考えるべきであろう。

地球中心説と太陽中心説

コペルニクスの太陽中心説は,基本的にはプトレマイオスの周転円を利用した地球中心説の座標変換であるといえる。プトレマイオスは,地球を宇宙の中心(実際には少しずらした離心円的構造をとるが)にすえ,恒星の日周運動は,最外殻の大きな球に恒星が付着しており,その球自体が1日1回東から西へ回転することで説明できると考えた。この東から西への日周運動は,その内部のすべての球に共有されることになる。例えば太陽は,地球と最外殻の球(恒星天球と呼ばれる)の間に一つの球を想定し,その支持軸が恒星天球に付着して日周運動を行う一方,傾けられた支持軸が1年かかってゆっくりと回転することでその年周運動を説明することができる(図1)。

惑星の留や逆行という不規則運動は周転円を使って説明される。水星を例にとろう。地球を中心として太陽の年周回転球の内側に円(球)を設定する(導円と呼ぶ)。地球と太陽を結ぶ直線と導円の交点をOとし,これを中心に図2のように小さい円(球)を描く。この小円が周転円である。導円の回転角速度は太陽のそれに等しい。したがって周転円の中心Oは地球から見てつねに太陽に重なっている。水星はこの周転円上を回転する。二つの円運動の回転周期を調整すると,地球上から見た水星の動きは図2のようなループを描く曲線となる。これで基本的には,逆行や留も説明されたといってよい。プトレマイオスは,より詳細に観測データを記述するために,〈エカント〉という仕掛けも導入し,さらに微調整のために周転円を増やしたが,根本的には問題は解決されていると考えた。

ところで,地球から見た図2における水星の運動は,図3のごとく周転円の中心Oを太陽に重ね,導円を太陽の年周軌道円に重ねてしまっても,導円と周転円の半径比を元どおり保ち,さらに相互の角速度の比も元どおりに保つかぎり,まったく同じであることは明らかであろう。実はT.ブラーエが考えた宇宙モデルはこの型のもので,地球を中心に太陽が回転し,その太陽を中心に(すべての)惑星が回転するというものであった。

さて,次に太陽を固定し,その運動を地球みずからが回転することに変換すると,われわれはそこにコペルニクスの太陽中心説が現れたことに気づく(図4)。つまり数学的に見れば,プトレマイオス説(地球中心説),ブラーエ説(地球,太陽二重中心説),コペルニクス説(太陽中心説)の3者は等値であるといってよい。

プトレマイオスはすでにそのことに気づいていた。しかし,地球の運動を認めると起こると思われるさまざまな不つごう(例えば自転に際してなぜ風が生じないか)から,他の可能性を捨てて,地球中心説をとったのである。コペルニクスは,そうした不つごうを根本的に解消できなかったが,すでに述べた太陽中心的な宇宙観によって,その〈地動説〉を主張したと考えられる。

こうした事情はケプラーの場合にも当てはまる。しかも,ケプラーにあっては,さらに新プラトン主義のもつ宇宙の数的合理性の影響もあって,興味深い宇宙構造論を展開した。例えば当時知られていた惑星の数が太陽中心説なら6個(水,金,地,火,木,土)になることと,正多面体の種類が5種類になることのうえに,神の作品としての宇宙の数的な調和を発見した(そのことは,ケプラーの第3法則,惑星の公転周期の2乗と平均公転半径の3乗の比が一定であるというところにも見られる)と信じた。そして,それを図5のような相互に内・外接しあう6個の球と5個の正多面体の入子(いれこ)構造として組み上げてモデル化した。各球に一つずつ惑星がはりつき,中心には太陽がある。

ケプラーにとって,もう一つの重大な着想は惑星の軌道を楕円と考えることだった。天体の世界の完全性という信念がギリシア以来の宇宙観を支配していたために,天体の運動は原則としてすべて等速円運動の組合せで記述される習慣があった。等速円運動だけがすべての運動の中で〈完全〉なものと考えられたからである。ケプラーはこの信念を壊し楕円運動として初めて惑星運動を記述したのである(1609)。

こうした着想は,バロック時代の空間概念に反映されていることをつけ加えておこう。教会建築の中心である塔の天蓋は,本来円型であったが,ケプラー時代になると楕円(実際は二つの円をつないでいる)型が多くなるし,G.L.ベルニーニ設計になるサン・ピエトロ寺院の広場もまた楕円であることに注目しておこう。

このように考えると,科学的宇宙構造論の出発点には,さまざまな世界観や宇宙観がまだ生き生きと働いており,そうして打ち立てられた宇宙構造論を土台にしながら,科学的な宇宙論の世界が開かれていくと考えられる。

執筆者:村上 陽一郎

宇宙研究の進展

宇宙の距離的拡大

ギリシア以来の天文学が対象としてきたのは,太陽や月,惑星の動きであった。われわれの住む地球のまわりでこれらの天体がいかに配置され,動いているかが宇宙の理論であり,ギリシアの天文学者コペルニクス,ブラーエ,ケプラー,ガリレイなどは,その解明に大きく貢献した人たちである。こうして確立されたコペルニクス的宇宙体系の物理学的基礎を可能にしたのは,ニュートンの運動法則と万有引力の法則(1687)であり,これはまた太陽系の秩序を全宇宙に拡張するための手段を与えた。また,月や惑星の軌道を精密に計算することを可能にし,18,19世紀に発展した天体力学は天王星(1781発見)の外側に海王星の存在を予測するなど大きな勝利を収める一方,精密な数理科学としての天文学を確立した。望遠鏡による観測とともに天体力学も太陽系の拡大に大きく寄与したのである。

古くから太陽系外の天体すなわち恒星は,惑星などの動きの背景として天球に配置された光点にすぎなかった。ギリシア時代にも,ニカイアのヒッパルコスのように恒星の明るさの等級を定め,1028個の恒星の位置を測定して星表を作成した学者もいたが,これは例外で,恒星がようやく注目されだしたのは17世紀に入って太陽系の正しい姿が明らかにされようとするころになってである。

変光星ミラの観測(1596),ケプラーによる超新星の観測(1604)などに続き,E.ハリーによる恒星の固有運動の発見(1717)によって,恒星が天球に固定された光点ではなく独立した天体であるという考えが確立した。恒星に対する関心は急速に深まり,すべての恒星は遠くにある太陽だという,16世紀末の哲学者ブルーノのことばがあらためて注意を引くようになった。この憶測はF.W.ベッセルその他によって恒星の視差(距離)が測定されて(1838)証明され,19世紀後半には,太陽や恒星を対象とする天体物理学が分光学など実験室における物理学の発展に伴って急速に発展することになった。

一方,太陽系を取り巻く恒星集団(銀河系)についての認識も進んだ。すでにガリレイは銀河が無数の恒星の集りであることを望遠鏡による初めての天体観測(1609)で見つけたが,その後イギリスのライトT.Wright(1711-86)や哲学者I.カントは,われわれのまわりの恒星が太陽を中心とする凸レンズ状の孤立した系をつくっていると説いた(1750-55)。天王星を発見した(1781)F.W.ハーシェルはその後この考えを観測的に発展させ,初めて銀河系のモデルを発表した。20世紀初めのJ.C.カプタインの研究に至るまで続いた,太陽を中心付近に置く銀河系モデルを画期的に改めたのは,1917年アメリカのウィルソン山に完成した2.5m反射望遠鏡を用いたH.シャプリーの研究であった。これによって,銀河系はそれまで考えられたよりずっと大きく,太陽は中心よりはるかに端に寄って位置することが明らかにされた(現在では,直径約10万光年の中心部の膨れた薄い円盤状の銀河系は約2000億個の恒星からなり,太陽は中心から約3万光年の円盤内にあるとされる。また中心から8万光年程度の球状領域には,球状星団などと希薄なガスの分布が見られるハローがある。1光年は約9.5兆km)。

空には惑星や恒星のほかに,星雲と呼ばれるぼんやりしたかすかな天体が多数見られる。フランスでC.メシエが103個の星雲や星団の表を作成した(1781)のに続き,ハーシェル父子をはじめ多くの観測者がさまざまな星雲表を発表した。肉眼でも認められるアンドロメダ星雲をはじめとするこれらの星雲は,すでにライトやカントによって銀河系と同様に多数の恒星の集りであると憶測され,その後ドイツのA.vonフンボルトはこれらの系を島宇宙と呼んだ(銀河系外の銀河の呼名として今日もなお使われることがある)。分光学が天体観測に応用され始めた初期,イギリスのハギンズWilliam Huggins(1824-1910)は約60個の星雲の分光観測の結果から,星雲と呼ばれる天体にはオリオン星雲のような輝くガス雲(われわれの銀河系内の星間物質の雲)と,アンドロメダ銀河のような恒星の大集団と2種あることを明らかにした(1864)。その後,アンドロメダ星雲のような星雲はわれわれの銀河系の外部にあり,銀河系と対等な天体(銀河)であることが推測されてきたが,そのことを最終的に証明したのはウィルソン山の2.5m反射望遠鏡を用いたE.P.ハッブルの研究であった(1923ころ)。ハッブルは引き続き,無数といえる銀河を渦巻型,楕円型,不規則型などに分類し,銀河が距離に比例する速度でわれわれから後退していることを発見(ハッブルの法則,1929)するなどして,銀河系外の宇宙の開拓者となったのである。

アンドロメダ銀河までの距離はハッブルが観測していた当時は約70万光年とされ,それがより遠い宇宙の距離尺度の規準となった。1光年の距離を光が伝わるには1年かかるので,宇宙の距離尺度は同時に時間的尺度でもある。その後W.バーデは天体の二つの種族の概念を発表し(1944),それに基づいて1950年ころからアンドロメダ銀河の距離はより大きく改訂され,現在では約220万光年とされている。それに伴い宇宙の距離尺度も1940年代に比べ大きくのばされ,宇宙の地平線(後退速度が光速度となるところ)の距離も現在ではおよそ150億~200億光年と考えられ,膨張宇宙の年齢も150億~200億年と考えられるに至った。今日では大型光学望遠鏡,あるいは大型電波望遠鏡によって,地平線の80%前後までが観測されている。

宇宙の質的拡大

ガリレイの時代から太陽系は拡張され,われわれの宇宙は太陽系から銀河系,さらに銀河宇宙へと拡大し,現在では原理的に観測可能な地平線に近いところまで広げられたが,これは直接的には望遠鏡の発達によるものである。望遠鏡のなかったガリレイ以前に対象とされた具体的宇宙は太陽系であったが,望遠鏡の発明以降18,19世紀には太陽系を含む銀河系へと具体的宇宙は広がり,大反射望遠鏡の建造が始まった20世紀には,銀河系外の銀河へと観測は広げられた。

われわれが具体的に対象とする宇宙の領域が拡大するとともに,宇宙を構成する天体についての理解も19世紀に入って急速に進んだ。天体に関する具体的知識はほとんど皆無であったものが,1838年に恒星の距離が測定され,19世紀後半には太陽や恒星,星雲の分光観測が進んで天体の物理・化学的な理解が増した。20世紀に入ると量子力学と相対性理論の二つの新しい物理学が興り,量子力学は天体からの光を解明する理論的手段を与え,1920年代から本格的な天体物理学が進展し,観測の発展と相まって太陽や恒星,星間物質や星間雲,星団や星雲に関する本質的な知識が得られるようになった。また原子核やその反応についての実験や量子力学的研究が進んだ結果,ベーテH.A.Bethe(1906-2005)とワイツゼッカーC.F.F.von Weizsäcker(1912-2007)により恒星中心部における原子核反応が具体的に明らかにされ(1938-39),太陽をはじめとする恒星のエネルギー源を説明するとともに,恒星進化および宇宙の物質進化の研究が可能になった。50年代からは星団の精密観測と低エネルギーでの原子核実験を背景に,コンピューターを利用した恒星進化の研究が進み,元素の起源や宇宙の物質進化などを通して宇宙論の研究にも大きく寄与することになった。

宇宙およびその構成天体についての理解が質的に飛躍的に進んだのは,第2次世界大戦が終わった1940年代後半からである。もっとも大きな変革は,それまでの宇宙観測が広い電磁スペクトルの中でいわゆる光(可視光)に限られていたものが,50年代から電波観測が急速に本格化したのに続いて,スプートニク打上げ(1957)に始まる宇宙開発の中で,可視部より短波長の紫外線やX線,γ線領域や,可視部と電波の中間にある赤外線やマイクロ波領域での観測が本格化して,現在では地上の光学望遠鏡と同等な精度で宇宙を観測できるようになったことである。

こうして,何千年の間狭い可視部の窓を通して宇宙と接してきた人間に,電波からX線,γ線までの障壁が除かれて,予測されなかった天体や天体の活動が姿を現した。太陽や月,惑星の直接探査によって太陽系の描像が一新されたのはもちろん,われわれの地球に対する認識も大きく進んだ。また以前から観測されていた光の領域でも,50年代から急速に進んだ受光装置や画像処理技術によって,格段に優れた観測を行うことができるようになった。光学望遠鏡も口径2.2m以上のものが第2次大戦が終わるまで1台であったものが(ウィルソン山の2.5m)現在では21台になり,大型シュミット望遠鏡も次々建造され,現在はマルチミラー望遠鏡など次世代望遠鏡や宇宙望遠鏡の時代が到来しようとしている。

光で眺めてきた宇宙は,主として宇宙のおだやかな側面であった。天体で観測される光が,主としておだやかな(低エネルギー)原子過程で放出されるものだからである。しかし新たにわれわれの目にふれることになった電波やX線などは,宇宙では主として高エネルギーの電子がかかわる過程で放射されるもので,そのような過程が実現している宇宙の激しい側面を示している。電波銀河や恒星状天体(クエーサー),パルサー,ブラックホール等々いずれも,60年以後に新しい観測で見つけられたもので,天体の爆発とか崩壊などの激しい現象にかかわる天体である。

1940年代まで,天体現象を理解するのに大きくかかわる物理学は,ニュートン力学や原子物理学が主であった。しかし50年代からこのように宇宙の多様な側面が明らかになり,また天体観測が著しく精密化したことによって,宇宙は古典物理学や原子物理学だけでなく,原子核物理学や素粒子物理学,プラズマ物理学や物性物理学,そして一般相対論などのきわめて具体的な研究対象となり,やはり戦後の科学,技術を象徴するコンピューターの助けをかりて,目覚ましい成果が得られている。

こうして50年代を境に,その後の観測や研究は,天文学ばかりでなく人間の宇宙観,自然観をそれ以前のものとまったく違うものにした。宇宙はおよそ200億年以前にビッグバンで爆発的に開闢したものであり,それ以来続いている膨張の中で元素も恒星も銀河も生まれ進化してきたのであり,われわれ自身もまさに宇宙進化の産物であり宇宙の一部であるという進化宇宙論の考えもそんな一例である。

宇宙の現状

宇宙の階層構造

観測から知られる宇宙の特徴はいろいろあるが,その一つの側面は宇宙の階層的構造である。現在の宇宙を構成しているものは物質と光(電波からX線まで含めた広い意味の光)である。このうち光は宇宙を一様に満たしているが物質は階層化し分化している。宇宙の物質密度は平均すると10⁻30~10⁻31g/cm3程度(1m3に核子(陽子,中性子)が0.6~0.06個)という希薄なものであるが,実際にはこれらの物質はさまざまな階層の天体として存在している。

宇宙の物質は無数の銀河に分かれており,われわれの銀河系はこの一つである。銀河は一般に,数十個から数千個ほどで集団(銀河団)をつくっている。例えばわれわれの銀河系は,アンドロメダ銀河や大小のマゼラン銀河など約20個の銀河で小さな集団をつくっており,おとめ座銀河団はわれわれにもっとも近い大規模な銀河団で約2500個の銀河で構成されている。銀河団の大きさは数百万光年から数千万光年であるが,銀河団より上位の階層として,銀河や銀河団の集団として超銀河団の存在が確かであるらしい。ペルセウス-うお座超銀河団,やまねこ-おおぐま座超銀河団などいくつかの超銀河団の存在が提唱されているが,いずれも長さが数億光年の細長いチェーン状をしており,それらが銀河をほとんど含まない空虚な領域を取り囲んで,細胞(セル)あるいはハチの巣構造を示しているらしい。

銀河より下の階層としては,個々の銀河は数億個ないし1兆個程度の恒星で構成されており,恒星は集団(数万個ないし100万個程度の集団である球状星団および数十個ないし数百個の集団である散開集団)をなしているものが少なくない。われわれの銀河系は約2000億個の恒星からなり,200個程度の球状星団および数えきれないほどの散開星団が見られる。

恒星は中心部で原子核(主系列星を含むほとんどの恒星では水素)の熱融合反応が起こっていて自分で輝いている天体で,質量は太陽の1/20ないし100倍程度である。質量がこの限界より小さいと中心部で熱融合反応は起こらず,自身の重力の下でつぶれて冷たい天体となる。このような冷たい天体が恒星の下の階層であり,太陽のまわりの9個の惑星,非常に多数の小惑星,約40個の衛星などはこの階層の天体であり,太陽以外の恒星においても多くの恒星でこの階層が存在するものと考えられている。さらに冷たい天体の中には地球上で具体化しているように生物の階層も存在しているものがあろう。

一方,物質が存在する形態も非常に多岐にわたっている。冷たい天体においては,太陽系における地球型惑星などのように物質は分子をつくり簡単な結晶をつくり,それらが集まった岩石が主体となっているが,ある場合には非常に複雑な集りをつくって生物のような存在も実現している。太陽のような恒星では温度が非常に高いから(表面で数千Kないし数万K),表面では簡単な分子は存在するが,大部分の物質は原子,あるいはイオンとして存在している。また恒星間に存在する物質(星間物質)は,その大部分が原子,あるいは簡単な分子の形(ガス)で存在しており,きわめて少量のものが(質量で1%程度)微小な固体粒子で存在している。

このように現在の宇宙を構成する諸階層の天体の形態は多岐にわたっているが,それらを構成しているものは,結局,水素からウランまでの92種の元素であり,それら元素の存在比はごく小質量の冷たい天体(例えば地球型惑星)を除いておおむね一定である。すなわち,重量比で水素がおよそ75%でヘリウムが25%程度であり,それ以外の元素はあわせて1~2%以下であり,その存在比は天体が形成された時点での宇宙の年齢などに依存するが(水素とヘリウム以外の元素は恒星内部で合成され星間物質中に放出された),重元素相互の存在比はおおむね共通している。

このように現在の宇宙は階層化し,その構成天体ないし構成物質は多様化しているのが現在の宇宙の特徴の一面である。しかしこの特徴は初めから存在したものではなく,およそ200億年と考えられる膨張宇宙の歴史の中で形成されたものであり,その過程が宇宙の進化である。

大局的な特徴

階層構造とは別な面から宇宙の特徴を見ることもできる。もっとも大きい階層である超銀河団よりも大きな尺度で宇宙を眺めた場合の特徴ということもできる。それは宇宙の一様・等方性,ハッブルの法則および3K(絶対温度3度)の宇宙背景放射の三つである。

第1は超銀河団より大きな尺度で宇宙を眺めた場合,すなわち数億光年より大きな尺度では,宇宙の物質(天体)の分布は一様で等方であるように見えることである。宇宙の背景放射も銀河系内での太陽系の運動などを考慮すれば,やはり同じ特徴をもつことが観測から知られている。

第2はハッブルの法則,あるいは銀河の速度距離の関係として知られているもので,遠い銀河ないし銀河団が,その距離(r)に比例する速度(v)で後退して見えるという観測事実である。v=H・rというこの関係で比例定数Hをハッブル定数と呼び,最近の観測による値は15~20km/s・100万光年である。なお後退速度が光速度(c)となる距離c/Hを宇宙の地平線と呼び,上の値を用いると150億~200億光年となる。われわれが原理的に観測できる宇宙は地平線の内側である。また膨張宇宙論では1/Hが宇宙の年齢の目安を与え,150億~200億年となる。

第3は物質とともに宇宙を構成している光の大局的な分布についてで,A.A.ペンジアスとウィルソンR.W.Wilson(1936- )によってマイクロ波電波として検出された(1965)宇宙背景放射は,その後の観測によって約3Kの黒体放射であることが確かめられた。この温度における黒体放射のフォトンの数密度は約5.5×108/m3であるので,現在の宇宙では平均するとフォトンと核子(陽子,中性子)の個数比は10億程度であることを示している。

宇宙論

有限宇宙から無限宇宙へ

コペルニクスの時代に至るまでの宇宙は,恒星天に囲まれた有限な宇宙であった。初めて無限宇宙を主張したのはコペルニクスの説を支持したブルーノであり,彼は宇宙は無限であるばかりか一様であるとし,例えば太陽系は無数の他の同類の諸世界の一つにすぎないとも述べた(16世紀末)。17世紀後半にはニュートンが無限宇宙の考えを支持した。宇宙が有限で端があると,そこにある天体は一方向の力だけ受けるので安定ではありえないと考え,また真空の絶対空間ということですべての天体の容器としての宇宙をとらえた。真空の中で天体相互の間には遠隔作用によって万有引力が働くとしたのである。

先にふれたように18世紀中ごろにライトやカントによって島宇宙説が示唆されたのに続き,銀河系のような星雲が果てしない空間に一様に分布しているという無限宇宙論が支持を広げた。そんな中でドイツのH.W.M.オルバースは無限宇宙に対する有名なパラドックスを発表した(1826ころ)。これは,われわれのまわりに平均して同じ明るさの天体が一様に無限の空間に分布していると,宇宙は無限に明るく見えねばならないというものである(彼は天体として恒星を考えたが,銀河を考えても同じである)。われわれを中心に宇宙を同じ厚さの殻に分割すると,遠い殻ではそこに含まれる銀河の数は距離の2乗に比例して増えるが,個々の銀河からわれわれに到達する光量は距離の2乗に逆比例して減るため,一つの殻からわれわれに到達する光量は一定となり,無限宇宙の無限の殻からわれわれに届く光量は無限に大きくなるからである。

この背理を避けるため,20世紀初めスウェーデンのシャーリエC.V.L.Charlier(1862-1934)は特別な配位の無限階層の宇宙を考えた。しかし無限宇宙の困難を救ったのは彼の不自然な階層構造ではなく,遠い銀河ほど速く後退しているというハッブルの法則であり,物質の存在によって宇宙空間は曲がっているというアインシュタインの一般相対論の考えであった。われわれから後退する遠い銀河からの光は波長がのび(赤方偏移)エネルギーが減少し,宇宙の地平線に近く光速度に近い速度で後退する銀河からの光の波長は限りなくのび,エネルギーは限りなく小さくなるため,オルバースの提出した困難さは除かれるのである。

相対論的宇宙論

ニュートンの重力理論が適用できず,アインシュタインの一般相対論を必要とするのは重力が強い場所である。それは,重力エネルギーが物質の質量エネルギー(質量×c2)に比べて無視できないような場所であり,その極限ともいえるのがブラックホールと宇宙全体である。一般相対論に代わるさまざまな理論が提出されているが,とくにより優れているとみなされるものはないとされており,一般には一般相対論に基づいて宇宙の構造が研究されている。

一般相対論を発表した直後,アインシュタイン自身これを宇宙全体に適用した(1917)。ハッブルの法則が発見される以前で,彼は時間がたっても変わらない静的宇宙モデルをつくろうとした。しかし重力場の方程式に万有斥力に対応するような宇宙項をつけ加えないと,静的モデルをつくることができないことがわかった。こうして求められたモデルがアインシュタインの静的宇宙で,宇宙の平均密度を決めると半径も全質量も定まるような正の曲率をもつ閉じたモデルである。平均密度を10⁻30g/cm3(実際の宇宙の密度程度)とすると,宇宙の半径は400億光年で全質量は銀河系の1兆倍程度となる。同じ年にオランダのW.デ・シッテルは空間の体積が無限であるような別のモデルを求めたが,それは物質も放射も含まない空虚なモデルで,現実の宇宙を論ずるのには適さないモデルであった。

宇宙はわれわれの宇宙が唯一つであって,ほかに比較するものがないし,物理学の対象のように繰り返すことがない。また,原理的に観測できない地平線の外側まで含めた宇宙全体を対象とする。このように宇宙全体の構造を研究する宇宙論は,物理学をはじめとする自然科学とは本質的に異なっている(宇宙論の基礎となる天体の性質や分布,運動などを研究する天体物理学は通常の意味の自然科学である)。そのため宇宙論を構築するには,前提となる立場ないし仮定が必要である。現在一般に受け入れられている立場は,宇宙は一様かつ等方であって,その大局的な特徴は宇宙のどの場所で眺めても同じであるとするものである。この仮定は,イギリスのE.A.ミルンに従って宇宙原理と呼ばれている。この立場に立てば宇宙には中心とか端の区別はない。

宇宙原理を仮定して,宇宙項のような仮想的な項を含まないアインシュタインの重力場方程式をきちんと解いたのはロシアのフリードマンA.Friedmannで(1922),現在もっとも広く受け入れられている宇宙モデルである。フリードマンによって,宇宙が静的な状態にあることは不安定であり,宇宙はつねに膨張か収縮の状態にあることが明らかにされた。フリードマンの結果に基づいてベルギーのルメートルA.G.E.Lemaitre(1894-1966)は膨張宇宙論を展開したが(1927),それはなお宇宙項を含んでおり,フリードマンの研究後直ちに宇宙項を除いたアインシュタインと激しい論争を行った。そのような中でハッブルの法則が発見されてフリードマンのモデルは観測的な裏づけを得,膨張宇宙論が確立した。

宇宙原理を仮定すると宇宙はどの場所も同等なので,宇宙の構造を定めるアインシュタインの方程式から場所の変数はなくなり,宇宙の構造は時間によって変化するだけとなる。フリードマンのモデルでは,物体を投げ上げた場合の全エネルギーに対応するようなパラメーターが現れ,その値がプラスかゼロかマイナスかによって三つの場合に分かれる。これがプラスの場合は膨張は永遠に続き,宇宙の空間は曲率がマイナスで開いている。これがマイナスの場合には宇宙はもっとも大きいところまで膨張を続け,その後は収縮に転じて無限に小さい宇宙までつぶれ,空間は曲率がプラスで閉じている。そしてパラメーターの値がゼロであると膨張は永遠に続くが,空間は曲率がゼロでユークリッド幾何学が成り立つ平らな空間である。われわれの宇宙が三つのフリードマン・モデルのいずれに相当するかは,現在の宇宙の物質密度とハッブル定数によって決められる。現在の宇宙の密度がゼロでないかぎり,宇宙の膨張は物質の重力によってつねに減速しており,密度の大小によって減速の大小が決められる。一方,ハッブル定数は現在の宇宙膨張の割合を表しているからである。

現在の宇宙の密度がある臨界値より大きいと,宇宙膨張の減速は大きく,現在の膨張はやがて止まり,その後は収縮に転ずるような閉じた宇宙である。物質の密度が大きいため一般相対論による空間の曲がりが大きく,自身で閉じてしまうのである。反対に宇宙の密度が臨界値より小さいと,膨張の減速は非常に小さく,宇宙の膨張は永遠に続く。空間は曲率がマイナスで開いている。ちょうど臨界値に等しければ膨張は永遠に続くが空間の曲率はゼロで平らな空間である。

宇宙が閉じているか開いているかを分ける密度の臨界値は,現在のハッブル定数(H)と重力定数(G)によって決められる(3H2/8πG)。現在受け入れられているハッブル定数の値を用いると,臨界密度の値は5×10⁻30g/cm3程度(1m3に核子が約3個)となる。観測から知られる宇宙の物質の平均密度は,先に述べたように10⁻30~10⁻31g/cm3(1m3に核子が0.6~0.06個)程度で,臨界密度に比べ1/5ないし1/50である。この結果を素朴に受け入れれば,われわれの宇宙は開いた膨張宇宙で,現在の膨張は永遠に続くと考えられる。しかし上に示した宇宙の密度は,現在観測されている天体に基づいたものであり,銀河団や超銀河団中の物質,銀河間空間の物質,あるいは種々の規模のブラックホールや現在活動していない天体など,現在ほとんど観測されていない天体も少なくない。またハッブル定数の値ももっとも決定がむずかしいものの一つであり,今後かなり変わることも十分ありうる。また,フォトンと同様に核子に比べきわめて多数存在するニュートリノの質量がゼロでないことが考えられている。それらを考慮すると,われわれの宇宙が閉じているか開いているか,あるいは膨張の遠い未来についての結論は今後の観測や研究をまたねばならないが,宇宙の密度が臨界値にかなり近い値をもっていることはわれわれの宇宙の一つの特徴といってよい。

定常宇宙論

標準的な相対論的宇宙論以外の宇宙論の例として,定常宇宙論がある。1940年代後半にはハッブル定数の値は現在の10倍程度大きく,膨張宇宙の年齢(1/H程度)は当時考えられた地球の年齢より短くなった。この困難からのがれるため,イギリスのボンディH.Bondi(1919- ),ゴールドT.Gold(1920- ),ホイルF.Hoyle(1919-2001)たちは,完全宇宙原理の立場に立つ宇宙論を提唱した。これは,宇宙が場所的に同等であるばかりでなく,時間的にも同等であるとする立場である。すなわち大局的に見れば,宇宙はどこでも,そしていつでも変わらないと仮定するのである。

永遠の過去から未来まで,大局的な姿は変わらないこの定常宇宙では,例えば宇宙の平均密度はいつも同じでなくてはならない。したがって,銀河の後退によって宇宙の密度が減少するのを補うだけ,空間の中で絶えず新しい物質が創生され,それから新しい銀河が形成されなくてはならない。先にあげたハッブル定数の値を用いると,物質創生の割合は1m3につき毎秒10⁻41g程度である(100億年で1m3中で水素原子1個程度)。

その後ハッブル定数の値は小さくなり,当初の膨張宇宙の年齢の困難はなくなった。1960年代に発見されたクエーサーは,大部分が数十億光年より遠い距離にあり(数十億年より過去の現象),これは完全宇宙原理の立場と矛盾している。さらに3K宇宙背景放射は宇宙が過去に高温度であったことを実証しており,定常宇宙論は受け入れがたくなった。

宇宙の進化

われわれの宇宙の遠い未来はなお不確かであるが,過去には未来に対するような不明さは少ない。宇宙が開いていても閉じていても,過去にさかのぼると有限な時間(1/H程度)でフリードマン・モデルは大きさがゼロになるからである。宇宙の大きさを典型的な粒子(銀河の形成後は典型的な銀河でもよい)の間隔だと考えれば,宇宙は大きさがゼロの時点で,密度あるいは空間の曲率が無限大の特異点となる。現在一般には,われわれの宇宙はその時点で爆発的に開闢したものと考える(ビッグバン)。現在の宇宙では物質を一様にならすと典型的な粒子である核子の平均間隔は1m程度,フォトンの間隔は1mm程度である。過去の小さな宇宙では,大きさの3乗に逆比例して物質密度は大きく,大きさに逆比例して温度は高かった。宇宙の大きさに比例してフォトンの間隔(背景放射の波長と考えてよい)が小さいからである。こうして過去の宇宙,とくにビッグバン直後には宇宙はきわめて高温度,高密度であることがわかる。すなわち爆発的に開闢したわれわれの宇宙は,その後は膨張速度をしだいに減じながら現在に至っており,膨張に伴う密度や温度の変化に応じて宇宙の物質は,その時点でもっとも適した形態をとって現在に至っている。宇宙の階層構造,そこに見られる多様な天体や種々の元素もこうして形成されたものであり,それが宇宙の進化である。それで今日一般に受け入れられている膨張宇宙論を,進化宇宙論,あるいはビッグバン宇宙論ともいう。

フリードマンの研究に基づく膨張宇宙の考えに立って,開闢直後の宇宙を初めて物理的に論じたのはルメートルの原始原子の説である(1927ころ)。当時までの膨張宇宙論は,デ・シッテルやA.S.エディントンを初めとした相対論的宇宙論の数学的研究であり,中身の物質や放射にはほとんど目が向けられなかった。フリードマン・モデルに立って内容物の進化,すなわち宇宙の進化と本格的に取り組んだのはG.ガモフで,ビッグバン直後の熱い宇宙における元素の起源を論じたαβγ理論(1946ころ)もその一つである。ガモフが採った熱い宇宙が実証されたのは,3K宇宙背景放射が検出され,それが黒体放射であることが確かめられたからである。これにより,先に述べたように現在の宇宙には1個の核子に対し10億個程度のフォトンが存在することがわかり(この比率はビッグバン直後の10⁻6秒以後は変わらない),この割合で物質とフォトンをフリードマン・モデルに入れてビッグバン直後から追跡することで,宇宙の具体的な進化が原理的には再現できるはずである。

1個の核子の質量エネルギー(質量×c2)と3Kのフォトン10億個のエネルギーを比べると,前者は後者の約1500倍であり,すなわち現在の宇宙では物質優勢である。しかし宇宙の大きさが現在の1/1500で,宇宙の温度がおよそ5000K(3K×1500)であった時点では,フォトンのエネルギーは現在の1500倍であり,物質と光のエネルギーは同じであった(ビッグバンから100万年程度の時点)。それ以前は光優勢の宇宙であった。

ビッグバン直後の超高温度の宇宙(1秒目で約100億K)では,物質はすべて素粒子であり,素粒子物理学の立場から最近多くの研究がなされている。しかし10⁻6秒たった時点では(温度は約10兆K),宇宙の主要構成要素は現在と同じ比率で核子(陽子,中性子)とフォトンであり,ほかに電子・陽電子,ニュートリノがあるが,電子・陽電子は数秒以内ほとんど対消滅してフォトンとなり,きわめて少数(陽子と同数)の電子が残って現在に至っている。

宇宙が膨張して温度が約9億Kに下がると(ビッグバンから約4分),陽子と中性子の反応で重水素やヘリウムおよびその同位核が形成された。水素とヘリウムの割合は重量比で3:1程度で,この割合は種々の天体の分光観測から知られる現在の宇宙における水素とヘリウムの存在比と一致している。現在の宇宙にこれだけの量のヘリウムが存在することは,初期の宇宙がきわめて高温度であったことの証拠であると考えられている。

それから100万年程度経過し,宇宙の温度が数千Kに下がり,光優勢から物質優勢に移った同じころに,水素とヘリウムの原子核は自由だった電子をとらえて中性原子となった。それと同時に,それまで電子に散乱されて直進できなかった光は直進できるようになり,すなわち光と物質の結合が解けて,宇宙は不透明な状態から透明な状態に移った。その時点で放射は5000K程度の黒体放射であり,その後物質と放射の結合は解かれたが,背景放射は黒体の特徴を保存したまま宇宙の膨張とともに典型的な波長がのび(当時の約1/1500mmから現在の1mmまで),現在3Kの宇宙背景放射として観測されている。

宇宙が透明になると,フォトンの圧力がなくなるため物質は自身の重力のもとで固まることが容易となる。こうしてビッグバンから数億年のうちに,宇宙の物質は超銀河団,銀河団,銀河の原型に固まり,個々の原始銀河内では再びガス塊が分裂を重ねて星団や恒星が形成された。恒星は一生の大部分で水素からヘリウムへの熱融合反応をエネルギー源とするが,進化した星の内部では種々の重い元素が合成され,また重い恒星がエネルギー源を消費し尽くした際の超新星爆発ではウランまでの元素が合成され,それらの元素は周囲の星間物質中に放出され,そんな物質の雲の中で次の世代の恒星や星団が誕生する。こうして星間物質を仲介の場として恒星も元素も進化し,それにつれて銀河も進化する。現在の宇宙に存在する(重量比で1~2%以下)水素とヘリウム以外の元素はこうして形成されたものであり,ある程度重い元素が存在するようになった以後は,恒星の誕生に際してその周囲に地球型惑星が形成されることも可能となり,生命の誕生さえ不可能ではなくなった。こうして現在の階層的で多様な宇宙に進化したのである。

執筆者:小尾 信弥

さまざまな宇宙観

未開社会の宇宙観

自分たちの居住地域の地理的特徴の域をこえて,より広い領域,さらには宇宙についての概念は,未開民族の間にも広く見られる。ただ,それがどの程度まで精緻(せいち)なものかは民族によってまちまちであり,同じ民族でもよく知っている者とほとんど関心をもたない者とがいる場合もある。宇宙論はその民族の住む自然環境によって条件づけられている。ミクロネシアのパラオ諸島では,天はなべを伏せた形をしていて,その下に日月星辰や雲がある。陸つまり島は海によって取り囲まれ,陸は海の底に深く根をおろし,それが地下界にまで続いている。天と海のぶつかるところに水平線がある。太陽は夕方になると海に飛び込んでいくが,そのとき,マングローブの実を海中に落としてサメがいないことを確かめてから海に入る。それから海中,地下界を通り,太陽は翌朝,反対側(東)の海中から再び天にのぼっていく。ポリネシアのマンガイア島では世界は巨大な中空のココヤシの実だと考えられている。そのいちばん底にテアケイアロエ(万物の根)が住み,その上にテタンガエンガエ(呼吸,生命),テマナバロア(長寿者)が住み,この3者が元来の創造維持原理であった。ヤシの実の空虚の中に,さまざまな下界や神々があり,その頂上にマンガイア島があり,その上方を10層の天が覆い,そこにタンガロア神が座を占めていた。この神は赤い土,あるいは自身の背中から人間を創造した。このマンガイアの宇宙像は,ポリネシアや新旧両大陸の古代文明地域に広く分布している卵生神話と密接な関係があり,ここでは卵の殻のかわりにヤシの実になっている。天や地などの宇宙の構成部分はしばしば擬人化されている。マリ(アフリカ)のドゴン族の創世神話は,大地は女でその性器はアリ塚だったという。東部インドネシアでは父なる天(あるいは太陽)と母なる大地との神婚によって全創造が行われたばかりでなく,毎年雨季の開始にあたり,天神が聖樹を伝って降臨し,大地女神と神婚し,はらませ,こうして創造行為を繰り返すと伝えられている。このような上界と下界とをつなぐものとして聖樹,巨木のほかに世界山があり,これらはともにまた世界の中心だと表象されていることも多い。世界が上界,中界,下界の垂直的な三界からなり,上界と下界はそれぞれ複数の層をなしているという考えは,内陸アジア,北アジアに広く分布しているが,この地域のシャーマンの太鼓面に描かれた宇宙像では,ふつう横線の上に上界,下に下界がとくに層位の区分なしに示されている。北アメリカ南西部の諸民族は地下に数層(ふつう4層)の世界があり,先祖はそれらを次々に上って地上に出たという。ベネズエラのウィトト族の宇宙は5層からなり,それぞれ色が異なる。中央層が人類の住む世界で,最上天はクモに似た超自然的存在が住み,地下には祖先の世界があり,その下の最下層は〈最初の父の住居〉である。

→神話

執筆者:大林 太良

中国の宇宙論

まず用語の問題からいえば,いわゆる宇宙に相当する中国語として〈天〉,または〈天地〉をあげることができる。古代においては,天は固形的なドーム状のものとして矩形の大地を覆うとイメージされていたから,その天と地によって区切られる閉じられた空間が古代中国人の宇宙の広がりなのであった。それは,有限・無限以前の,彼らの感覚の及ぶかぎりの空間であったが,〈天〉や〈天地〉ということばには,後述する〈宇宙〉などの語に比べて,閉鎖的,完結的な語感が強い。なお,〈天〉はこうした単なる物理的なソラにとどまらず,宗教的,哲学的,政治的に意味づけられた存在でもあった。

→天

〈宇宙〉という語も実は古い中国語であり,すでに戦国時代,尸佼(しこう)によって〈上下四方を宇といい,往古来今(過去,現在,未来)を宙という〉(《尸子(しし)》)と表明され,以来これが〈宇宙〉の古典的定義となった。空間の相からだけでなく,時間の相からもとらえられている点は注目に値しよう。〈宇宙〉は時空の統一体なのである。後漢の張衡(ちようこう)はさらに一歩進めて,この時空は無限であるといっている。〈宇の表(はて)は極(きわ)まりなく,宙の端(はし)は窮(きわ)まりなし〉(《霊憲》)。また,〈天地玄黄,宇宙洪荒(こうこう)(広大でとりとめなきさま)〉(《千字文》)と述べた作者は,天地の外の茫漠とした世界を〈宇宙〉の名で呼んでいるのである。

宇宙にあたる中国語として,ほかに〈太清(たいせい)〉〈六合(りくごう)〉といった語もあるが,〈太虚(たいきよ)〉が重要である。〈太虚〉とは大いなる虚空(こくう)の意であり,天地宇宙もその中に包摂される広大無辺の空間をいう。しかし,太虚説を集大成した北宋の張載(ちようさい)は,万物は〈太虚〉から生まれ〈太虚〉に帰ると述べているから(《正蒙(せいもう)》),長久な時間も含んでいるのである。そういう意味では,〈太虚〉は果てしない時空の統一体であると同時に存在論的本体なのである。

さて,中国人の宇宙生成論については,まず巨人盤古(ばんこ)の天地開闢伝説をあげるべきであろう。天地未分の前,宇宙は混沌として卵のような形をしていた。その中に盤古が生まれ,それから1万8000年後に天と地が分かれると,盤古が巨人に成長することにより,天を高く地を深くおし広げたというのである(徐整《三五暦記》)。また,巨人盤古はやがて死に,その死体から万物が化生したという(徐整《五運歴年記》,任昉《述異記》)。もっとも,これら一連の盤古伝説は,神話学上多くの問題をはらんでいて,これらが漢民族のもっとも古層の開闢神話であるとはにわかに断定できない。神話的思惟(しい)を脱し,気の自然哲学によって天地の生成を論証した最古の文献は,《淮南子(えなんじ)》天文訓の冒頭の一節である。そこでは,〈道〉が〈虚 (きよかく)(太虚)〉を生み,〈虚

(きよかく)(太虚)〉を生み,〈虚 〉が〈宇宙〉を生み,〈宇宙〉が〈気〉を生んだあと,〈清陽〉の気が高くたなびいて天となり,〈重濁〉の気が凝固して地となったと記述されている。この中でもとりわけ天と地が分かれる部分は,のちのさまざまな宇宙生成論に決定的な影響を与えた。《日本書紀》に見える天地創世は,この記述と先に引いた盤古開闢伝説との合成である。《列子》天瑞篇などには,別のタイプの生成論が見えるが,しかしつまるところは,この《淮南子》の発想を《易(えき)》や《老子》で潤色したものにほかならない。すなわち,まず最初に気が現象しない状態があり(太易),次いで気が姿を現し(太初),形が始まり(太始),質(物の性質)が備わった(太素)。この気,形,質の3者が混然と一つになった状態(渾淪(こんろん)=混沌)から,軽い気が上に昇って天となり,濁って重い気は降って地となり,冲和(ちゆうわ)の気は人となった。こうした生成論の一方で,宇宙の生成そのものを否定する考えも存在した。この宇宙は空間的に限定できないと同様,時間的にも限定できず,始めも終りもないと《荘子》庚桑楚篇にいう。すなわち,〈実あれど処なきもの(無限の空間)は宇なり,長さあれど本剽(始めと終り)なきものは宙なり〉。

〉が〈宇宙〉を生み,〈宇宙〉が〈気〉を生んだあと,〈清陽〉の気が高くたなびいて天となり,〈重濁〉の気が凝固して地となったと記述されている。この中でもとりわけ天と地が分かれる部分は,のちのさまざまな宇宙生成論に決定的な影響を与えた。《日本書紀》に見える天地創世は,この記述と先に引いた盤古開闢伝説との合成である。《列子》天瑞篇などには,別のタイプの生成論が見えるが,しかしつまるところは,この《淮南子》の発想を《易(えき)》や《老子》で潤色したものにほかならない。すなわち,まず最初に気が現象しない状態があり(太易),次いで気が姿を現し(太初),形が始まり(太始),質(物の性質)が備わった(太素)。この気,形,質の3者が混然と一つになった状態(渾淪(こんろん)=混沌)から,軽い気が上に昇って天となり,濁って重い気は降って地となり,冲和(ちゆうわ)の気は人となった。こうした生成論の一方で,宇宙の生成そのものを否定する考えも存在した。この宇宙は空間的に限定できないと同様,時間的にも限定できず,始めも終りもないと《荘子》庚桑楚篇にいう。すなわち,〈実あれど処なきもの(無限の空間)は宇なり,長さあれど本剽(始めと終り)なきものは宙なり〉。

もっとも早い科学的な宇宙構造論は,蓋天(がいてん)説の名で呼ばれる。天地は互いに8万里隔たった平行な平面であり,天は円くて広げたカサのごとく,地は四角で碁盤のごとく,固形の天は北極を中心に左旋(東から西へ)し,日月は右行(西から東へ)する(《周髀(しゆうひ)算経》上巻,《晋書》天文志)。蓋天家はやがてその理論の矛盾を突かれたため,天地は平行な平面ではなく,二つの平行な切断面をもつ球面と修正する(第二次蓋天説)。これに対し,前漢の末に起こって蓋天説を圧倒し,長く後世に信奉されたのが渾天(こんてん)説である。代表的な渾天家である後漢の張衡は,天を卵殻に,地を卵黄にたとえて,天と地の関係を上下ではなく内外でとらえ,天は水に浮かぶ大地を包んで回転するとした(《渾天儀》)。しかし,依然としてここでも天は固体として観念されている。天を気の集積とみなして天の固体性を打破し,宇宙空間を無限へとおし広げたのが宣夜説であった(《晋書》天文志)。三国時代の呉の人である楊泉は宣夜説を継承し,〈天地を成す者は気なり〉として,気一元論を唱道した(《物理論》)。かの杞憂(きゆう)の話(《列子》天瑞篇)はこの気一元論の展開である。

このような気一元論を根底にすえ,《淮南子》的生成論,渾天説的構造論,さらに邵雍(しようよう)(康節)的終末論(天地崩壊論)を統一したのが宋の張載-朱熹(しゆき)(朱子)であった。彼らの壮大でダイナミックな宇宙論は,前近代における中国的宇宙論のクライマックスといっても過言ではない。

なお,これはいわゆる天文学的宇宙論ではないが,中国人は閉じられた小世界の中に大宇宙を見たがる性向がある。壺中天(こちゆうてん)(壺の中の別世界)の話や洞天福地説(洞窟中の別天地)などは,その現れである。

執筆者:三浦 国雄

仏教の宇宙観

仏教の宇宙観は二つに分けることができよう。小乗仏教と大乗仏教のそれである。前者は須弥山宇宙観と呼ばれるもので,素朴な実在論的な立場から構想されている。後者は存在論や認識論ともかかわる哲学的な宇宙観である。両宇宙観は二者択一的に対比的に論じられたことがないが,大乗的宇宙観は暗黙のうちに小乗的宇宙観を包みこんでいると思われる。

須弥山宇宙観は種々の小乗経典に散説されているが,一般に引用されるのは5世紀ころのバスバンドゥ(世親)の《俱舎論》からであろう。それによると,虚空に巨大な円盤状の風輪が浮かんでいる。この上にそれより小さい水輪がのり,その上に金輪がのる。金輪の上には水がたたえられ,大海を形成している。大海の中心に須弥山がそびえ,それを取り囲んで同心状の山脈が七つ並ぶ。七つ目の山脈の外方,須弥山の四方にあたって,大陸(洲)が一つずつ存在する。東の勝身(しようしん)洲は半月形,南の贍部(せんぶ)洲は台形,西の牛貨(ごか)洲は円形,北の俱盧(くる)洲は正方形である。南の贍部洲が〈われわれ〉人類の住む大陸である。この下に地獄や餓鬼界がある。太陽と月は須弥山の中腹の高さにあり,四つの洲の上を巡る。したがって勝身洲が正午のとき,贍部洲は日の出である。須弥山の4側面は金,銀,瑠璃(るり),玻璃(はり)ででき,南面は瑠璃でできているので,それを反映して空は青い。須弥山の中腹には四天王が住み,頂上(忉利(とうり)天)には帝釈天を頭とする三十三天が住む。忉利天の上方に夜摩天や兜率(とそつ)(覩史多(とした))天,他化自在天をはじめ色究竟(しきくぎよう)天に至る21の天界が幾何級数的に距離を広げつつ浮かぶ。これら〈空居(くうご)天〉は仏教の修行者が修行に応じて登って行く,いわば階段である。

これまで説明した世界のうち他化自在天より下のほうは欲界で,そこに住むものは欲望にとらわれているが,それから上は色界で,そこに住むものは欲望は克服したものの,物質的条件はまだ克服していない。欲界,色界は大きさをもつが,それは贍部洲だけでも図6のような規模である。色界の上には無色界があり,瞑想(めいそう)の深さに応じた四つの段階を含む。その中の最高処は非想非非想処で,完全に分別を脱した世界である。欲界,色界,無色界を合わせて三界と呼ぶ。〈有頂天〉は〈有の世界の最高の場所〉の意であるが,これを非想非非想処のこととする伝承と,色究竟天のこととする伝承とがある。三界を超越したところに仏界がある。欲界と色界は劫という時間ではかるスケールの大きな生滅(成住壊空)を永遠に繰り返す。生物も仏にならぬかぎりさまざまの生物に生まれ変わって生き続ける。宇宙は生物全体の業(共業(ぐうごう))の結果として存在する。須弥山宇宙観は宇宙の運命を人間のそれとの密接な関連においてとらえる宇宙観である。ちなみに北の俱盧洲(ウッタラクルUttarakuru)は理想国土とされ,インド・アーリヤ人の故郷が北方にあった可能性を示唆する。太陽と月が須弥山のまわりを水平に巡るという説も高緯度地帯における天文現象の知識を反映しているとみることもできる。

大乗的宇宙観は《華厳経》などに見られ,ウパニシャッドの梵我一如の思想に通じ,迷界と仏界を分けず,一切世界が仏の中にあると説く。

執筆者:定方 晟

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「宇宙」の意味・わかりやすい解説

宇宙

うちゅう

universe

cosmos

宇宙ということばは、人々の世界観としての「宇宙」という用いられ方をするときには、この世に存在するすべての物質、空間、時間を包括している。一方、人々の経験や観測によって科学的に認識される「宇宙」がある。しかしその宇宙に関する知識はつねに限られたものである。そして人々はその時代の限られた科学的知識では満足せず、未知の部分に想像をめぐらせ、一つのまとまりある宇宙像を描き、それを世界観としてきた。それらは各時代、各民族の社会的・文化的風潮を色濃く反映したものである。

近代科学の興隆以降、宇宙に関する科学的知識は著しく増大したが、宇宙論のもつ前述のような性格は現代でも変わっていない。したがって、われわれが宇宙に関して考え、検討する場合、現段階の科学的宇宙論と森羅万象に対する世界観としての宇宙論(科学的知識と想像とが混合したもの)との区別をよくわきまえておく必要がある。

この項では、膨張宇宙論あるいはビッグ・バン宇宙論とよばれる現代の物理学を基礎にした宇宙像に関して考察する。なお、古代からの宇宙観の変遷については、別項「宇宙論」を参照されたい。

[佐藤文隆]

科学的宇宙観の変遷

膨張宇宙の発見以前

中世ヨーロッパまでの宇宙観は、それに先だつギリシアにおいて集大成された宇宙であった。それは、太陽と惑星の規則的な運行を理解するための「天」の模型として描かれ、地球を中心にして天球と周天円からなる有限の宇宙であり、天と地とは絶対的に区別された。16世紀なかば、天体運行の規則性をめぐって提起されたコペルニクスの太陽中心模型は、17世紀から18世紀にかけて、ガリレイ、ニュートンによる天体の運動を地上の運動法則と同一の法則で記述するという近代科学の幕開きへと発展し、ここで天と地の絶対的区別は取り去られた。こうして、太陽を中心に惑星が回転している太陽系が人々に認識された。また同時に、恒星に対する関心も強まり、人々の視野は、その広がりが数万分の1光年にすぎない太陽系から、数光年ないし数百光年という恒星界へと拡大した。18世紀末にF・W・ハーシェルらによって始められた恒星界の研究と観測の進歩のなかで、広大な宇宙空間には、われわれが属する銀河系と同じような銀河が無数に散在するという宇宙像が描けるようになった。

[佐藤文隆]

膨張宇宙と宇宙マイクロ波背景放射の発見

広大な宇宙に散在する銀河までの距離を実際に測定し、銀河系外空間の広さがわかるようになったのは、20世紀に入ってからのことであった()。遠方の銀河の距離が測定可能となってまもなく、1929年ハッブルは膨張する宇宙を発見した。銀河からの光のスペクトル線の赤方偏移(ドップラー効果で光の波長が長くなること)の観測から、遠方の銀河は、その距離に比例する速度でわれわれから後退していることがみいだされたのである。そして1965年にはアメリカの2人の物理学者ペンジアスとR・W・ウィルソンが、天空から等方的に入射するマイクロ波を観測、これにより過去の宇宙は宇宙マイクロ波背景放射Cosmic Microwave Background Radiation(CMB。宇宙背景放射、宇宙黒体放射ともいう)が満ちており、高密度であったことが直接的に確認された。

[佐藤文隆]

現代の宇宙像

この膨張宇宙と宇宙マイクロ波背景放射という二つの観測上の発見に基づいて描かれる現代の宇宙像が、膨張宇宙論、あるいはビッグ・バン(大爆発)宇宙論とよばれるものである。

この宇宙論によれば、現在のこの宇宙は138億年前から膨張を続けている。われわれはこの膨張する巨大な系の限界をみいだしていない。われわれは膨張する系の中にいて膨張を認識しているのであり、膨張宇宙を一つの有限な大きさをもつ天体のように考えるのは適当ではない。現在の宇宙の大きさは不明であるが、われわれが科学的に認識している宇宙とは1000億個以上の銀河を含む100億光年の空間的広がりをもち、過去100億年間にわたる時間の範囲内では膨張し続ける宇宙である。さらにこの空間の領域では宇宙はほぼ一様である。「宇宙には特別の場所がなく一様である」という仮定を「宇宙原理」という。

現代の宇宙論はこの膨張宇宙の構造と進化とを解明し、その起源に迫ろうとしているのである。

[佐藤文隆]

膨張する宇宙

後退する銀河とハッブルの膨張則

広大な宇宙空間に、銀河は平均して約100万光年の距離を置いてほぼ一様に分布する。銀河の小集団が存在するため完全に一様ではないが、100億光年という宇宙全体の構造を考える場合、無視してもよいばらつきにすぎない。したがってこの宇宙には、中心や境界などという区別はまったくない。どの場所も対等な位置を占めていることになる。

銀河は互いに静止した状態にはなく、100万光年より近くの銀河は近傍の銀河の重力を受けて、平均秒速数百キロメートルの速度で、一見無秩序に運動している。ところが、より遠方の銀河は、このような無秩序運動に加えて、われわれの銀河系から後退している。その後退する方向の速度成分は、v=H0Rで表される「ハッブルの膨張則」に従って増大している。ここでRは、速度vで後退している銀河までの距離、H0はハッブル定数である。ハッブル定数H0は、2000年代初頭までの観測では71km/sec・Mpcである(1Mpc=100万pc、1pc=3.26光年)。後退速度が光速になると、それより遠方の領域は観測不能になる。この限界を「宇宙の地平線」とよぶが、その距離はc/H0~100億光年(cは光速)のオーダーになる(、)。

後退速度はスペクトル線のドップラー効果によって測定される。本来の波長がλ0であるスペクトル線が、観測者には波長λ(ラムダ)でとらえられるとき、この波長のずれの相対的な大きさをzで表すと、z=(λ-λ0)/λ0となる。zを赤方偏移とよぶ。zの大きい銀河ほど遠方にあると考えてよい。観測されたzの上限値は、ハッブルが発見した当時はz=0.01程度であったが、2010年までの観測では銀河や準星(クエーサー)のzはz=8.6に近いものまで発見されている。

[佐藤文隆]

銀河までの距離測定

ハッブルの膨張則を得るには、銀河の距離測定が必要であるが、これは比較的近傍に存在する特別な銀河については可能である。多くの場合に得られるデータは、zと見かけの光度である。この場合でも、もし遠方の銀河の絶対光度が既知であれば、見かけの光度から距離が推定できる。一様宇宙モデルの観点からすれば、遠方の銀河も近傍の銀河も平均的には同種のものである。

しかしここで宇宙の進化効果に注意しなければならない。たとえば50億光年遠方の銀河の姿は、いまから50億年以前の姿である。したがってそれと比較すべきものは、われわれの近傍にある銀河の姿ではなく、50億年以前の姿である。

もちろん近傍の銀河を観測した場合でも、それは100万年とか1000万年以前の姿であるが、この程度の時間の違いは、銀河の進化の時間的スケールからみれば瞬時に等しく、無視することができる。しかし、後述するように、膨張宇宙はいまから137億年過去に始まったと考えられる。銀河はそれ以後にできたものであり、誕生したばかりの銀河の姿が今日のものと違っていることはありうる。したがって非常に遠方の銀河に対しては、進化効果の補正をしなければ距離の推定はできない。原理的には、進化効果を観測することによって、われわれの近傍の銀河系の過去の姿を知ることもできる。しかし今日そのようなことは実現していない。

[佐藤文隆]

膨張宇宙の理論

1929年にハッブルが発見した膨張宇宙については、以前から理論がいくつか提案されていた。代表的な理論はアインシュタインの一般相対性理論によるものである。

ハッブルの発見に先だつ1917年、アインシュタインはその前年に定式化した一般相対性理論による宇宙論を発表した。これはアインシュタイン静止宇宙とよばれる一様静止宇宙のモデルであるが、彼はこの解を得るために、普遍的な斥力(せきりょく)を与える「宇宙項(宇宙定数)」を重力場方程式に付け加えた。同年オランダのド・ジッターは、物質のない、つまり密度0の宇宙モデル(ド・ジッター宇宙)を得た。1922年ロシアのA・A・フリードマンは、物質と宇宙項を含むアインシュタインの宇宙モデルを考察し、正曲率であれば、いったん膨張し、その後収縮すると指摘した。宇宙はつねに膨張か収縮の動的な状態でなくてはならないことが証明された。1927年ベルギーのA・G・E・ルメートルは、フリードマンの研究を知らずに同じような結論に達した。

これらはいずれもハッブルの発見以前であり、ハッブルの発見により、膨張宇宙論は確立した。

ここに一般相対性理論による膨張宇宙の構造について検討してゆく。

[佐藤文隆]

曲がった空間

われわれは通常、物理的な空間としてはユークリッド幾何学が成立する空間のみを考えるが、一般相対性理論では、空間の性質は物質の存在によって変化を受ける、とする。空間の性質が変わるということは、ユークリッド幾何学の成立しない非ユークリッド空間まで物理空間の枠を広げることを意味する。たとえば、三次元空間のかわりに二次元空間で考えると、のbのようなユークリッド幾何学の成立する平面のかわりに、aやcのような曲面を考えることに対応する。

[佐藤文隆]

一様等方な空間

一般相対性理論に基づいて宇宙を考えるときの宇宙モデルとしては、前述した一様宇宙モデルをとる。宇宙が一様であるということは、宇宙はどこでも同等であり、中心などはないということであり、一様に物質が存在する空間は、一様に曲がった空間となる。

ここでさらに、その空間が等方的である、と仮定する。このことは、宇宙には特別の方向はなく、どの方向をみても同じようなようすがみられるはずだ、ということである。

[佐藤文隆]

閉じた空間と開いた空間

あらゆる場所で同じように、かつ等方的に曲がった空間のタイプはのように三つに分類される。Aは正の曲率をもつ空間で、全体積が有限になる。このような空間は「閉じた」空間とよばれる。他のBとCでは空間の体積は無限大になり、「開いた」空間とよばれる。

以上のような三つのタイプが「宇宙原理」を満たす空間としてありうる。

[佐藤文隆]

密度無限大からの膨張

ある時刻における三次元空間の曲率半径の値およびその時間的変化を決める法則が一般相対性理論である。一様等方の空間を特徴づける量は曲率半径の大きさaだけであるが、これは一般には時間的に変化する。aが時間的に増加している空間が膨張宇宙を記述することになる。一般相対性理論から結論されるaの変化は、の空間のタイプとエネルギー密度により決まる()。ここで注意すべき点は、どのタイプでもa=0から始まることである。平均物質密度はa3に逆比例して変化するため、膨張の出発点での密度は無限大であったことになる。また、膨張宇宙がその時点から有限時間の過去に始まったという、重要な結論を導く。この結論はたとえ空間の等方性を仮定しなくても、一様性を満たす場合には同じように結論される。

[佐藤文隆]

膨張宇宙の方程式

以上に述べてきた一様等方な宇宙モデルのより詳しい性質を数式を用いてみてみよう。

四次元空間の線素は、

となる。ここでr、θ、 は三次元空間での球座標である。kは三次元空間の曲率の符号を表すもので、曲率の正、0、負に対応して、おのおの1、0、-1の値をとる。一様物質密度をρ(t)とすればa(t)の時間変化を決める式は、宇宙項(宇宙定数)を含むアインシュタインの重力場方程式によって

は三次元空間での球座標である。kは三次元空間の曲率の符号を表すもので、曲率の正、0、負に対応して、おのおの1、0、-1の値をとる。一様物質密度をρ(t)とすればa(t)の時間変化を決める式は、宇宙項(宇宙定数)を含むアインシュタインの重力場方程式によって

となる。Gはニュートンの重力定数、λは宇宙項である。k=0の場合には曲率半径は無限大であるからaの絶対値そのものには意味がないが、膨張のスケールを与える量として同じaを用いる。なおk=0、λ=0のときには、aはt2/3に比例する。

現在(t=t0)における膨張運動を特徴づける量としては

を用いる。H0は先に述べたハッブル定数にあたる。q0は、宇宙膨張が重力で減速されるその大きさを表す量で、減速係数とよばれる。(2)、(3)式から次の関係式が得られる。

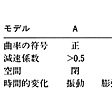

これらの関係式は、H0およびq0という膨張運動に関する量と、平均密度ρ0および曲率半径a0の関係を与えている。また、膨張開始から現在までの時間t0との関係も得られる。2000年ころの観測値はH0≃71km/s・Mpc、q0≃-0.6、k≃0である。これをもとに膨張の式でのλとt0の効果の比率をあたえると、aの過去と未来の変化が計算できる。はこの様子を示す。

以上に述べた宇宙モデルはフリードマン宇宙である。またとくにk=0の場合はアインシュタイン‐ド・ジッター宇宙ともよばれる。宇宙項λを含む方程式に拡張すると、アインシュタイン静止宇宙、ド・ジッター宇宙、ルメートル宇宙など種々の宇宙モデルが得られる。

[佐藤文隆]

膨張宇宙の観測

一様等方宇宙モデルに限っても前述のように幾種類もの宇宙モデルが可能である。それを決めるのは膨張宇宙の観測である。

どの宇宙モデルに関しても膨張については同じハッブルの膨張則を与える。したがって、いずれかのモデルを選択するためには、H0(ハッブル定数)のほかに、もう一つの量を観測から知る必要がある。その観測量には、q0(減速係数)、あるいはH0とq0にかわる量としてのλ(宇宙項)、ρ0(宇宙の平均密度)、a0(曲率半径)およびt0(膨張開始後、現在までの時間)がある。λはρλ≡λ/8πGとしてエネルギー密度とみなすこともできる。これらがわかれば、宇宙がどのモデルに対応しているかの解答が得られる。

観測で重要なのは赤方偏移と距離の関係である。時刻t1で放出された光が現在t0にとらえられたとする。このとき赤方偏移zはそれぞれの時刻での膨張係数aの値を用いて次のように与えられる。

したがって、たとえばz=5の銀河を観測したということは、現在よりも宇宙が小さく、6分の1であった時代のことを見ていることになる。

以下に、観測の現状を述べる。

[佐藤文隆]

q0係数

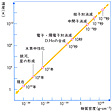

q0係数を決める方法としては、超新星のように明るさの知られた遠方の天体の見かけの明るさ(等級)と赤方偏移との関係から求める方法がある。遠方の天体の見かけの明るさmと赤方偏移zとの関係は、のように、zが小さいところではq0の値によらないが、zが大きいとq0の値によって分岐してくる。したがってmとzの観測値がいかなる曲線を描くかをみれば、原理的にq0を決定できることになる。2000年ごろ、q0は負である、すなわちλのゆえに膨張は加速されているという観測が発表された。

[佐藤文隆]

宇宙のエネルギー密度

遠方の標準光源天体の距離と赤方偏移の測定から、現在の膨張の速度と加速度がわかる。ここで一般相対論による宇宙膨張の式が正しいとすれば、全エネルギー密度が計算できる。しかし、その組成はこの観測からだけではわからない。組成の情報を与えてくれるのが、物質の密度ゆらぎの成長と音波振動である。ここで物質とは重力により凝縮するものであるが、これには宇宙黒体放射と電磁的に結合していたバリオン物質(これが原子をつくる普通の原子物質)と電磁的な作用をしないダークマターの2種類が含まれる。そして、これらの比率は「宇宙の晴れ上がり時期」(「物質の起源」の章参照)におこっているバリオン物質の音波振動の観測でわかるが、これがCMBの小角度の強度ゆらぎの観測で発見された。2003年に発表された観測衛星WMAP(ダブリューマップ)のデータは加速膨張の天文観測のデータとあわせて新しい宇宙の姿を明確にした。

この結果、現在の密度は、ダークエネルギー70%、ダークマター25%、バリオン物質5%の組成であることがわかった。ここで、ダークエネルギーとは加速膨張を引き起こしている宇宙項に当たるものだが、これが時間的に変化するものかどうかが不明であるために、一定値とする宇宙項そのものかどうかはわからないため、新しい名前でよばれているのである。ダークマターの存在は銀河系のハロー(渦状銀河の円盤を取り囲む球形の領域)や銀河団の力学的考察から示唆されていたものであり、CMBによる音波振動の観測はそれを新たな側面から裏づけたものである。

[佐藤文隆]

曲率半径

空間の性質がユークリッド幾何学からずれていることを直接みいだす方法が考えられる。その一つとして、観測者を中心とした半径r内の体積は、ユークリッド幾何学では4πr3/3であるが、正曲率空間ではこれより小さく、負曲率空間ではこれより大きくなる。銀河の密度が一定であるとすれば、体積は銀河の個数に比例するため、距離とともに、その距離内に含まれる銀河の個数の変化を調べれば、幾何学の違いが原理的には判別できる。

もう一つの試みは、銀河の大きさを視角で測ったとき、その値が距離とともにどのように変化するかを調べる方法である。膨張のないユークリッド空間では、視角は単調に減少するはずである。しかし膨張宇宙では、ある距離より遠い銀河の視角は、距離とともに増加するという奇妙なことになる。ただし、いずれの方法でもまだ観測的に曲率を測定することに成功していない。ただし曲率ゼロでも空間が閉じているか開いているかは別問題で、閉じている可能性もある。

[佐藤文隆]

宇宙の年齢

ウランのような半減期の長い放射性元素を用いた年代測定によると、太陽系の年齢は約46億年、これよりやや不確かであるが、地球が属する銀河系の年齢は約100億年となる。またHR図の観測と恒星進化の理論を用いると、年齢が約100億年にも達する球状星団も発見されている。これらはすべて膨張開始後、現在までの時間t0の下限値を与えるものである。

[佐藤文隆]

宇宙モデル

遠方の超新星、年齢、それに後述のCMBの小スケールゆらぎなどの観測値を総合して次の値が最適とされている(2012年時点)。年齢は137億年、全エネルギー密度は宇宙項によるもの73%、ダークマター23%、原子物質4%である。また空間曲率はゼロ、すなわちk=0である。

[佐藤文隆]

ビッグ・バンの発見と宇宙の進化

進化宇宙と定常宇宙

膨張空間の考えに従えば、初期においては高密度のために銀河系や星は存在しえなかったはずである。すなわち、こうした天体はすべてある時期以後に形成が可能になったものと考えられる。こうした進化宇宙論に対立する考え方として定常宇宙論がある。後者の説では、宇宙の平均密度は膨張にもかかわらず一定であり、宇宙の姿は平均的に定常であると考える。そしてこれを保障するために、膨張により密度が減少する分だけ物質を創生するという未知の機構を仮定する。

[佐藤文隆]

CMB

1950年代から宇宙進化に関するこの二つの説の間で種々の論議がなされていたが、1965年に宇宙マイクロ波背景放射が発見され、これによってビッグ・バンが確認されて進化宇宙論の正しさがほぼ実証されることになった。この発見の契機は、マイクロ波を用いる人工衛星を用いたテレビ中継用のアンテナにいつも一定のノイズが残ることがみいだされたことによる。そしてこの原因が、宇宙から等方的にやってくる放射であることが確認されたのである。この放射エネルギー分布は絶対温度で約3度(3K)の黒体放射の分布とよく一致している。この放射は宇宙マイクロ波背景放射(CMB)とよばれる。その後1992年、観測衛星COBE(コービー)の観測で温度は2.7Kであること、および10万分の1程度の強度ゆらぎがあることを発見した。

この放射の起源は、進化宇宙の立場から次のように理解される。現在は遠方の銀河でも見通せることからも明らかなように、宇宙は光に対して十分透明な状態にある。しかし膨張宇宙の初期は密度が高く、光が自由に透過できないような不透明な状態に宇宙全体があったはずであり、それが「晴れ上がって」現在のようになったのである。膨張宇宙の初期では、物質からの放射放出と、それによる吸収とは平衡状態にあり、物質の温度に対応した黒体放射によって宇宙は一様に満たされていたことになる。CMBとは、このような過去の黒体放射の光が赤方偏移したものである。

[佐藤文隆]

超高温から低温へ

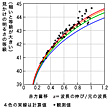

宇宙マイクロ波背景放射の温度が測定されたことによって、宇宙の過去における宇宙物質の温度の変遷が推定できるようになる。には、膨張に伴う宇宙の密度と温度の変化のようすを示した。宇宙の状態はこの図の右上(高温・高密度)から左下(低温・低密度)に向かって進化してきたことになる。この図からもわかるように右上の部分は非常に速く、左下に移行するにつれてゆっくりと進む。

[佐藤文隆]

1センチメートルから100億光年へ

には、さらに過去からの膨張宇宙でおこるできごとの年表を示した。宇宙の時代を指定する量としては、ビッグ・バン以来の時間・温度のほかに、現在の宇宙に比べてどれだけ収縮した状態にあったかの収縮率も示した。宇宙空間が過去に収縮していたということは、現在観測される100億光年の空間もかつてはこの収縮率だけ小さかったことを意味する。たとえば、の「バリオン数生成」の時代には、現在の100億光年の空間が1センチメートルという小さな空間に収縮していたことになる。

[佐藤文隆]

物質の起源

インフレーション宇宙

1970年代末に確立した素粒子相互作用の標準理論によれば、素粒子が励起されていない真空状態を決めている真空場(ヒッグス場)の存在が明らかになった。この考え方を拡張して、ヒッグス場でないさまざまな真空場を仮定し、宇宙膨張の起源論に挑戦しているのがインフレーション説である。この説によると、真空場だけの時期に宇宙空間が指数関数的に膨張し、巨大な宇宙空間、巨大なエネルギーが形成され、その後の真空相転移の潜熱によって、高温のさまざまな素粒子が黒体放射として励起された、となる。さらに、原始的な密度ゆらぎの原因を量子論的なゆらぎで説明できると考えられている。しかしインフレーション説は素粒子標準理論を超えた理論に基礎を置くため、そこが定まらない現段階では具体的なシナリオはまだ明確ではない。

[佐藤文隆]

物質は宇宙進化で生まれた

初期の宇宙は高温・高密度の状態にあり、物質の姿は現在のものと大きく違っていた。現在の宇宙では放射エネルギーより物質の静止エネルギーのほうが大きいが、初期は放射エネルギーが支配的であった。その時期の放射の温度は、膨張開始後の時間をt秒とすると、T=1010t-1/2Kで与えられる。tが1秒では100億Kであり、光子の平均エネルギーは約1メガ電子ボルト(MeV)となり、γ(ガンマ)線が宇宙を満たしていたことになる。これより以前ではより高温であり、原子核などはすべて溶けてしまうので存在しえない。さらに温度が102MeV以上になると、陽子・中性子といった核子も溶かされて、その構成要素であるクォークはばらばらになっていたと考えられる。このように初期には今日の素粒子の一部も存在しえなかった。現在の物質も宇宙進化のなかで形成されてきたものである。以下に、その経過を概観してみる。

[佐藤文隆]

物質の創生

温度が1019ギガ電子ボルト(GeV)の時期以前では、時間・空間の枠組み自体が今日のそれと違っていたと考えられるが、この時期以後では膨張宇宙となった。宇宙誕生初期では粒子と反粒子の数は等しかった。しかし現在の宇宙には反物質で構成される天体はなく、バリオンと反バリオンについて非対称になっている。バリオン(重粒子)とは陽子、中性子などのことである。温度が102MeVに下がったとき、クォーク、反クォークはバリオンと反バリオンに変わるが、もしそれらの数が等しければ陽子と反陽子の存在量も等しくなり、現在の宇宙の姿は説明できなくなる。しかし1015GeVの時代にクォークと反クォーク数の間に、比にして100億分の1程度の差が生ずるできごとがおこる。もしこの差が生じなければ、物質と反物質が消滅しあって、天体などをつくる物質がまったく存在しなかったことになる。物質の起源にとってバリオン数あるいはレプトン数の生成は重要なできごとである。

温度が102MeVまで下がるとクォークが核子(陽子、中性子)と反核子になり、20MeVで対消滅がおこり、バリオン数の分だけ核子が残り、反核子は完全に姿を消してしまう。温度が1MeVのあたりでニュートリノ(中性微子)が物質と作用しなくなり、その後まもなく電子対も消滅して、陽子と等量の電子だけが残る。この時期以後から原子核が存在しえるようになる。陽子と中性子が結合して重水素(ジュウテリウム)をつくり、それからヘリウムが形成される核反応が続く。この核融合反応によって核子の約10%がヘリウムになり、約3分後にはこの核融合は終わる。現在の宇宙に存在するヘリウムや重水素はこのときに形成されたものと考えられる。それ以上の重い元素は星の進化・爆発により、のちにつくられる。

[佐藤文隆]

宇宙の晴れ上がり

温度が4000K、時間が約38万年後の段階で、それまでイオン化していた原子が中性化する。このため、それまで物質と黒体放射の相互作用を仲介していた自由電子が消滅し、黒体放射は自由に伝播(でんぱ)することになる。それが現在観測されるCMBである。たとえていえば、それまで曇っていた宇宙が「晴れ上がる」のである。これ以後では宇宙全体としての熱平衡は成立せず、場所によって異なる温度をとれるようになる。観測される宇宙黒体が約10-5の精度で等方的なのは、「晴れ上がる」時期での温度がきわめて一様であった証拠である。

[佐藤文隆]

天体の起源

密度のゆらぎ

現在の宇宙の構造は、1億光年以上の大きなスケールで平均してみるとほぼ一様であるが、それ以下のスケールでみると天体が形成されていて凹凸の密度分布をしている。こうした天体構造は、宇宙の初期に存在した小さな密度のゆらぎが引き金となって、「晴れ上がり」の時期よりもあとに形成されてきたものである。原始的なゆらぎはCMBのゆらぎからわかるが、まず1992年に宇宙背景放射観測衛星COBEの観測で、10-5のゆらぎが発見された。その後2002年ごろまでに小さい角度でのゆらぎの観測が、宇宙(マイクロ波)背景放射観測衛星WMAPでなされ、宇宙モデルの決定にも大きな役割を果たした。

[佐藤文隆]

ダークマター

もしニュートリノが10eV以上の質量をもてば、それらがまず超銀河団(銀河を数千個含む集団)を形成し、その中で核子物質が個々の銀河に分裂していくと考えられる。これにより、銀河の集団に含まれる「見えない質量(ダークマター、暗黒物質)」がニュートリノの質量から説明できる。これらのニュートリノはかつて黒体放射と熱平衡にあったもので、その密度も現在では1立方センチメートル当り102個と大きく、黒体放射光子の密度1立方センチメートル当り400個に匹敵する。このためニュートリノの質量が小さくても核子に比べて数が多く、全体としては大きな質量となるのである。

[佐藤文隆]

ガス雲の誕生

核子物質は「晴れ上がり」の時期まで光の大圧力を受けているため収縮はできないが、その時期以後では太陽の100万倍より重いものは収縮できる。これらのガス雲がさらに集団をつくり、互いに付着して大きなガス雲に成長する。もし回転があれば円盤状に進化していく。ガス雲中では星の形成が始まり、また回転円盤は渦巻状の外観を呈するようになる。

このようにして宇宙のあちこちにエネルギーを生成する天体が形成されてくる。エネルギー形成の機構としては、星での核融合反応のほか、ブラック・ホールの重力エネルギーによるものもあるであろう。こうしたエネルギーを放出する天体は、宇宙の大きさが今日の10分の1であった時期以降でのみ存在し、その初期ではクエーサーが主だったかもしれない。

[佐藤文隆]

老化現象の始まり

星の形成がスタートした銀河では、元素の形成と星間ガスの減少という老化現象が進行する。これに伴って重元素が増加し、白色矮星(わいせい)、中性子星、ブラック・ホールなどの死んだ星が増大する。このように銀河は老化の一途をたどり、ついには活性を失った銀河に行き着くと考えられるが、現在の銀河はまだ十分老化しきっていない。このことは、われわれが膨張宇宙の始まりからまだ十分な時間を経ていない時代に居合わせていることを意味する。宇宙の姿という場合、われわれは現状を固定して考えてはいけない。宇宙は進化しつつあり、現在はその一こまにしかすぎない。かつては銀河や星も存在しない宇宙があったし、将来においてはふたたび星や銀河のない状態になるのである。

膨張がいつまでも続けば、天体はばらばらになり、さらにすべての核子も他の素粒子に崩壊する可能性があり、物質も原始の姿に戻ると考えられる。

[佐藤文隆]

『C・ブラッカー、M・ローウェ編、矢島祐利・矢島文夫訳『古代の宇宙論』(1976・海鳴社)』▽『ローリー・H・ジョーン編、小尾信彌・武部尚雄訳『現代の宇宙論』(1977・海鳴社)』▽『P・C・W・デイヴィス著、戸田盛和・田中裕訳『宇宙における時間と空間』(1980・岩波書店)』▽『堀源一郎著『相対性理論で宇宙をみる』(1981・日本放送出版協会)』▽『佐藤文隆著『ビッグバンの発見――宇宙論入門』(1983・日本放送出版協会)』▽『J・シャロン著、中山茂訳『宇宙論の歩み』(1983・平凡社)』▽『佐藤文隆著『ビッグバン――こうして宇宙は生まれた』(1984・講談社)』▽『ロバート・ジャストロウ著、趙慶哲訳『だれが宇宙を創ったか――はじめて学ぶ人のための宇宙論』(1986・講談社)』▽『堀源一郎著『宇宙はどこまで広がっているか』(1986・岩波書店)』▽『E・ローゼン、L・モッツ著、菊池潤・杉山聖一郎訳『宇宙論全史』(1987・平凡社)』▽『成相秀一・冨田憲二著『一般相対論的宇宙論』(1988・裳華房)』▽『佐藤文隆著『宇宙のはじまり』(1989・岩波書店)』▽『桜井邦朋著『アインシュタインが見た宇宙――相対論的宇宙論への道』(1989・白揚社)』▽『方励之・李淑嫺著、佐藤文隆・青木薫訳『方励之が語る宇宙のはじまり――最初に何が起こったか?』(1990・講談社)』▽『小平桂一編『新しい宇宙像の探究』(1990・岩波書店)』▽『小玉英雄著『相対論的宇宙論』(1991・丸善)』▽『ミッチ・ストラブル著、向井忠亮・杉元賢治訳『相対性理論の宇宙――空間・時間・アインシュタイン』(1991・白揚社)』▽『梅村雅之・吉岡諭編『スーパーコンピューターが解き明かす宇宙の進化』(1991・恒星社厚生閣)』▽『バリー・パーカー著、並木雅俊訳『ダークマター――宇宙のミステリー』(1991・丸善)』▽『小玉英雄著『宇宙のダークマター――暗黒物質と宇宙論の展開』(1991・サイエンス社)』▽『リチャード・モリス著、松浦俊輔訳『越境する宇宙論――科学の極限』(1991・青土社)』▽『佐藤勝彦・木幡赳士著『ビッグバン理論からインフレーション宇宙へ――宇宙は急激に膨張したあと、ビッグバン宇宙になった!』(1991・徳間書店)』▽『野本陽代著『宇宙はどこまで見えてきたか――謎だらけの宇宙論』(1992・岩波書店)』▽『ティモシー・フェリス著、野本陽代訳『銀河の時代――宇宙論博物誌』上下(1992・工作舎)』▽『アラン・ライトマン著、はやしはじめ訳『宇宙は語りつくされたか?――アインシュタインからホーキングへ』(1992・白揚社)』▽『佐藤文隆・松田卓也著『相対論的宇宙論――ブラックホール・宇宙・超宇宙』(1992・講談社)』▽『ジョン・グリビン、マーティン・リース著、佐藤文隆・佐藤桂子訳『宇宙の暗闇・ダークマター――暗黒物質が解く宇宙進化の謎』(1992・講談社)』▽『須藤靖著『ダークマターと銀河宇宙』(1993・丸善)』▽『佐藤勝彦著『最新・宇宙創世記――インフレーション宇宙から観測の時代へ』(1993・徳間書店)』▽『ジョン・ボスロウ著、青木薫訳『ビッグバン危うし――宇宙論、はじめての危機』(1993・講談社)』▽『エヴリー・シャツマン著、坂井光夫訳『宇宙の膨張』(1993・丸善)』▽『横山順一著『宇宙創生をさぐる――インフレーション宇宙への招待』(1994・丸善)』▽『M・リオーダン、D・N・シュラム著、青木薫訳『宇宙創造とダークマター――素粒子物理からみた宇宙論』(1994・吉岡書店)』▽『マイケル・D・ルモニック著、小林健一郎訳『宇宙論の危機――新しい観測事実に揺れる現代宇宙論の最前線』(1994・講談社)』▽『マイケル・ロワン・ロビンソン著、池内了訳『宇宙のさざなみ――最新宇宙論の舞台裏』(1995・シュプリンガー・フェアラーク東京)』▽『ジョージ・スムート、ケイ・デイヴィッドソン著、林一訳『宇宙のしわ――宇宙形成の「種」を求めて』下(1995・草思社)』▽『ジョン・バロウ著、松田卓也訳『宇宙が始まるとき』(1996・草思社)』▽『ジョセフ・シルク著、戎崎俊一訳『宇宙創世記――ビッグバン・ゆらぎ・暗黒物質』(1996・東京化学同人)』▽『ドナルド・ゴールドスミス著、松浦俊輔訳『宇宙の正体――アインシュタインの大いなるミス?』(1997・青土社)』▽『竹内均監修『ブラックホール宇宙――解き明かされる時空のなぞ』(1997・ニュートンプレス)』▽『池内了著『観測的宇宙論』(1997・東京大学出版会)』▽『二間瀬敏史著『なっとくする宇宙論』(1998・講談社)』▽『池内了著『宇宙論のすべて』(1998・新書館)』▽『科学朝日編『天文学の20世紀』(1999・朝日新聞社)』▽『アラン・H・グース著、はやしはじめ・はやしまさる訳『なぜビッグバンは起こったのか――インフレーション理論が解明した宇宙の起源』(1999・早川書房)』▽『佐藤文隆著、パリティ編集委員会編『いまさら宇宙論?』(1999・丸善)』▽『伊藤直紀著『宇宙の時、人間の時』(2000・朝日新聞社)』▽『大槻義彦編『現代物理最前線2』(2000・共立出版)』▽『佐藤文隆・小玉英雄著『一般相対性理論』(2000・岩波書店)』▽『佐藤文隆著『宇宙物理』(2001・岩波書店)』▽『杉山直著『岩波講座 物理の世界 地球と宇宙の物理5 膨張宇宙とビッグバンの物理』(2001・岩波書店)』▽『佐藤文隆ほか編、永長直人著『物質の中の宇宙論――多電子系における量子位相』(2002・岩波書店)』▽『藤井旭著『宇宙探検――そこが知りたい!宇宙の秘密』(2002・偕成社)』▽『戸田盛和著『宇宙と素粒子30講』(2002・朝倉書店)』▽『ジョン・グリビン著、樺沢宇紀訳『ニュートリノは何処へ――宇宙の謎に迫る17の物語』(2002・シュプリンガー・フェアラーク東京)』▽『寿岳潤責任編集、パリティ編集委員会編『宇宙論はいま』(2003・丸善)』▽『バーバラ・ライデン著、牧野伸義訳『宇宙論入門』(2003・ピアソン・エデュケーション)』▽『桜井邦朋著『図解 膜宇宙論――超弦理論からみえた驚異の宇宙像』(2003・PHP研究所)』▽『佐藤文隆著『宇宙論への招待――プリンキピアとビッグバン』(岩波新書)』▽『佐藤文隆著『宇宙のしくみとエネルギー』(朝日文庫)』▽『佐藤文隆著『現代の宇宙像』(講談社学術文庫)』▽『黒星瑩一著『宇宙論がわかる』(講談社現代新書)』▽『池内了著『泡宇宙論』(ハヤカワ文庫)』▽『磯部琇三著『宇宙はこうして発見された――宇宙の謎へのアプローチ物語』(KAWADE夢新書)』▽『佐藤勝彦監修『最新宇宙論と天文学を楽しむ本――太陽系の謎からインフレーション理論まで』(PHP文庫)』▽『二間瀬敏史著『ここまでわかった宇宙の謎――宇宙望遠鏡がのぞいた深宇宙』(講談社+α文庫)』▽『二間瀬敏史・山田亨著『こんなに面白い大宇宙のカラクリ――「すばる」でのぞいた137億年の歴史』(講談社+α文庫)』▽『福江純著『「見えない宇宙」の歩き方――ブラックホールからニュートリノまで』(PHP新書)』

宇宙の広がり〔図A〕

銀河の後退速度と距離の関係〔図B〕

二次元の曲がった空間〔図C〕

スケール・ファクターaの時間変化〔図D…

赤方偏移と見かけの等級Vの関係〔図E〕

膨張宇宙の温度と密度の時間変化〔図F〕

膨張宇宙のモデル〔表1〕

ビッグ・バン宇宙進化の年表〔表2〕

百科事典マイペディア 「宇宙」の意味・わかりやすい解説

宇宙【うちゅう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宇宙」の意味・わかりやすい解説

宇宙

うちゅう

cosmos; kosmos; universe

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「宇宙」の読み・字形・画数・意味

【宇宙】うちゆう(ちう)

古來今、之れを宙と謂ひ、四方上下、之れを宇と謂ふ。

古來今、之れを宙と謂ひ、四方上下、之れを宇と謂ふ。字通「宇」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の宇宙の言及

【ジャイナ教】より

…ジャイナ教は,こうした相対主義を思想的支柱として,後世ベーダーンタ学派の不二一元論やサーンキヤ学派の二元論,また仏教の無常論などと思想的に対抗して,インド思想史上無視できない重要な位置を占めるにいたった。

[宇宙観と業,解脱論]

ジャイナ教の宇宙観は,その特色ある存在論を基礎とする。あらゆる存在は霊魂(ジーバjīva。…

【陸九淵】より

… 象山は子どものころからどっしりして大人びたところがあり,すでに4歳のときに,天地はどこにきわまるかという疑問を抱き,思いつめて寝食も忘れたといわれる。そして13歳のとき,古典を読んでいて〈宇宙〉の2字に行きあたり,その注釈に〈四方上下を宇と曰(い)い,往古来今を宙と曰う〉とあるのを見,忽然(こつぜん)として天地の無限性を悟り,〈宇宙内の事はすなわち己(おの)が分内の事,己が分内の事はすなわち宇宙内の事なり〉と書き記したという。ここには,客観世界を主観(心)のなかに取りこんでしまう,のちの象山哲学の骨組みがすでに先取りされている。…

【歴史】より

…この説によって考えれば,西周中期以後史官の手で作られた記録がさらに春秋末期以後儒家によって方向づけられ六経となったようである。六経のうち《詩経》は祖先の功業をたたえ族人の和合を楽しむ氏族社会の歌謡を源泉とし,《書経》は西周創業期の誥(みことのり)を中心として尭舜から先秦に至る王朝史の体系を構成し,《礼経》(儀礼・礼記・周礼)は西周の氏族儀礼と国制を基準として大同思想に基づく時代観を展開し,《易経》は日常の占筮法から出発して陰陽二元論による宇宙論的運動法則を導き出した。さらに《春秋》は魯国の年代記に基づきつつ,列国・個人の行為を伝統的なルール(礼)に照らして記述する。…

※「宇宙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...