精選版 日本国語大辞典 「抗原抗体反応」の意味・読み・例文・類語

こうげんこうたい‐はんのうカウゲンカウタイハンオウ【抗原抗体反応】

改訂新版 世界大百科事典 「抗原抗体反応」の意味・わかりやすい解説

抗原抗体反応 (こうげんこうたいはんのう)

antigen-antibody reaction

生体または試験管内で起こる抗原と抗体の特異的な反応,およびそれによって起こる各種の現象の総称で,血清(学的),免疫(学的)反応ともいわれ,多数の形式のものがある。この抗原抗体反応のうち,生体に病的な影響を与えるものがアレルギーである。

試験管内の抗原抗体反応は操作が簡易で,感度も高いので,生体内のこの反応で起こった各種の免疫現象やアレルギーによる障害の機序を調べるモデルとして研究面に用いられるのみならず,血液型の判定,感染した微生物の種類や型の決定,疾患の際血中に現れる特定の物質や抗体の検出,定量等の血清学的検査を介して臨床医学その他の分野への応用も広い。一方,生体でのこの反応は異物(非自己の物質)排除の一端として起こるが,それを調べる実験的操作は単純でないことが多く,反応には組織や細胞などの反応性も加味され,成績の評価が多少難しくなる。したがって,アレルギーの診断などに用いられる皮内反応など以外は研究面への使用が多い。

抗原抗体反応の特徴

この反応も所詮は化学的反応に属するが,高分子量の抗原と抗体が関与するため,次のような特徴がある。

(1)高い特異性 特定の抗原で動物を免疫して得た抗血清中に含まれる抗体は免疫に用いた抗原とのみ強く反応し,他の抗原とは原則として反応しない。このような性質を抗原抗体反応の特異性といい,条件をととのえてうまく利用すれば,化学的分析や抽出,精製の難しい試料中の高分子の抗原性を直接検出,同定,定量することができ,細胞,菌,タンパク質等のもつごくわずかな構造の差異も型として区別できる。ただし,試料中に他と共通の抗原があったり,構造の類似性の高い抗原で起こる交叉(こうさ)反応のため,反応成績の判断が難しくなることもある。この場合は,使用抗血清中の不要な抗体を吸収操作であらかじめ除去しておく必要がある。

(2)最適比現象 一般の化学的反応と異なり,この反応の強さは抗原と抗体の量的関係によって影響される。すなわち,適した量の両因子を反応させると,両者は過不足なく結合して反応は最も強(早)く現れ,反応系中にはどちらの因子も未反応の形では残らない。このときの両因子の比率を最適比または等量域という。これに対し,一方の因子の量がこの比率からずれるにつれ,反応はかえって弱まり,反応液中には遊離のまま残った過剰にある因子や抗原と抗体の小さい結合物(複合体)が残る。このような反応の抑制現象を地帯現象と呼び,それが起こる範囲を抑制地帯という。また,それが抗原,抗体のいずれかの過剰で起こる場合を前地帯(抗体過剰域),後地帯(抗原過剰域)等ともいう。いずれにしろ,地帯現象を起こすと反応の鋭敏度は低下するので,この反応はできるだけ最適比のもとで行うよう配慮しなければならない。

(3)高い感度 反応の形式により異なるが,この反応による高分子物質検出の感度は化学的反応に比べて高く,通常の方法で10⁻4~10⁻6g/mlの抗体の検出ができ,酵素免疫測定法,放射免疫測定(ラジオイムノアッセイ)法などの特別な方法を用いれば10⁻11g/mlの抗原の検出が可能である。

反応の機序

抗原と抗体の結合は電子顕微鏡でも見られているが,両者が反応すると沈降物や凝集塊ができるのみならず,その反応に最適比現象がみられることは,抗原と抗体が交互に立体格子状に結合して大きな結合物をつくると考える格子説で説明されている。また,この反応は,抗原と抗体の分子が特異的に結合する段階である〈第1相の反応〉と,その結合物が周囲の物理化学的環境の影響をうけながら,さらに大きな結合物となって各種の現象を起こすようになる段階の〈第2相の反応〉に分けて考えるとわかりやすい。もちろん,この分類は便宜的なものだから,実際は反応初期には両相の反応はまざって進行し,はっきり分けることはできない。

(1)第1相の反応 抗原と抗体の結合は,両分子の全体で起こるのではなく,両者の上にあって〈鍵と鍵穴〉にたとえられる関係をもった相互にぴったり合う構造部分の結合によって起こる。そのような結合に関与する部位を,抗原では決定群,エピトープ,抗体では抗原結合部位,アロトープなどと呼ぶ。さらに,決定群と抗原結合部位の結合に関与する物理的力には,相互の構造に由来するクーロンの静電力,ファン・デル・ワールスの力,水素結合,疎水性反発力等の関与が想定されている。これらの力は遠くには及ばないので,第1相の反応での両因子の結合は両者が分子運動で適合した形に衝突して起こる。また,反応初期ではその度合は低いが,いったん結合したものが分子運動のため解離することも考えねばならない。このような結合と解離が平衡して一定の結合の状態が成立するまでの時間を各種の方法で計ってみると,平衡状態はきわめて短時間内に達成されている。単一の決定群のみをもつ抗原(ハプテン)と抗体を用いた特殊な反応系で,用いたハプテンと抗体の濃度,それらの反応後の測定値を質量作用の法則にあてはめて計算すると,両因子の平均的結合恒数(K0)が得られる。この値の大小で抗原と抗体の結合の強さが表現できるが,これを親和力(アフィニティ)という。さらに,得られたK0値から反応による自由エネルギー(⊿F0)やエントロピー(⊿s)の変化などの抗原抗体反応の熱力学的諸量や,抗体の不均一性を示す指数などを求めることができる。これに対し,分子上に多種の決定群多数をもつ通常の抗原の抗体との結合力は,各決定群のそれの平均値としてしか求められない。この値は厳密さの点で親和力より劣るので,それを和合力(アビディティ)と呼んで区別する。多くの抗原抗体系では反応はやがて第2相の反応に進むが,1価のハプテンと抗体の反応や多価抗原の場合でも抗体または抗原の一方が大過剰にあったり,膜の表面に固定されていると,反応はここで止まることが多い。

(2)第2相の反応 第1相の反応でできた抗原抗体結合物は,反応系の物理化学的・生物学的条件のもとで特異的,非特異的(補体,塩等の作用)にさらに結合して大型の複合物をつくり,各種の観察可能な現象が起こってくる。しかも,第1相の場合と異なり,これが十分進むには長時間を要し,反応が最終状態になるまでには数日を要することが多い。抗原と抗体の種類と性質によって多少異なるが,この反応には反応系の温度,pH,塩の種類と濃度,タンパク質や脂質の有無等も大きく影響し,補体の有無はときに反応の質を変化させる(たとえば補体がないと凝集する血球がとける)。なかでも,温度の反応速度やそれの最終的な強さへの影響は大きい。すなわち,0~10℃のもとでは分子運動は弱く両因子の結合速度は遅いのに対し,37℃付近ではそれは強いから,反応速度は高くなる。しかし,高温では分子運動による解離も強まるため,できる結合物の最終的な量は必ずしも最大とはならない。40℃以上では解離はさらに強まり,56℃になるといったん結合したものでも解離する。このような事情のため,血清学的反応を行う際には,最初の30分~2時間は30~37℃で反応を速く進行させ,ついで低温に数時間から1晩おいてゆっくり強く進行させて観察することが多い。

抗原抗体反応による定量法

これには次の2形式がある。

(1)相対的定量法 各種形式の反応で,測定しようと思う成分を含む検体(たとえば試料中の抗原量または抗血清中の抗体量)の順々にうすめたものに(通常は2倍連続希釈をする)一定量の他方の因子を反応させ,陽性の反応を示す最高の希釈度を求める。これで得た値が高いほど,その中には測定因子が多くあると思われるので,それを他検体で得た値と比較してその含量の多寡を判断する。この方法は終価法または限界希釈法とも呼ばれるが,測定のきざみが大きく精密な測定には向かない。しかし,方法が簡単なので,一定の基準のもとに行えば多数の検体を短時間内に処理でき,その相対的定量,比較が可能である。腸チフスの診断に用いるウィダール反応はこの原理を用いたもので,これ以外にも現在でも臨床検査に広く用いられている。

(2)絶対量の定量法 抗原と抗体が過不足なく反応する最適比のもとで得た沈降(殿)物中の窒素またはタンパク質量を化学的に測り,それから加えた抗原の量を差し引くと,用いた抗血清中の抗体の量をCGS単位で求めることができる。この方法は定量的沈降反応といわれ,抗体含量既知の抗血清を用いれば試料中の抗原量の測定も可能であるが,複雑な操作をすれば抗原過剰,抗体過剰域での測定も可能である。その後,各種の反応形式(単純免疫拡散法,沈降物の比濁比朧(ひろう)法,定量的免疫電気泳動法,放射免疫測定法,酵素免疫測定法,IgE量やIgE抗体量の測定法)による感度の高い方法が開発され,抗原や抗体の絶対量が測定され,それによる疾患の診断,治療効果の判定等に役立っている。なお,このうちの一部は自動化機器によって行われるようになっている。

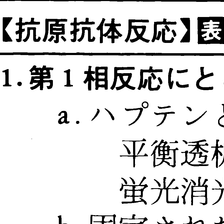

なお,19世紀末から抗原抗体反応による数多くの現象や反応が発見され,そのうち種々の定量法として実用化されているものも少なくない。これらのおもなものを反応の形式によってまとめたのが表である。

→免疫

執筆者:木村 一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「抗原抗体反応」の意味・わかりやすい解説

抗原抗体反応【こうげんこうたいはんのう】

→関連項目アナフィラキシー|アレルギー反応|アレルギー・マーチ|イムノアッセイ|花粉症|感作|膠原病|タンパク(蛋白)質|沈降反応|ボルデ|溶血

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抗原抗体反応」の意味・わかりやすい解説

抗原抗体反応

こうげんこうたいはんのう

antigen-antibody reaction

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「抗原抗体反応」の意味・わかりやすい解説

抗原抗体反応

こうげんこうたいはんのう

抗原(抗原決定基)とこれに対応する抗体との特異的反応をいう。この反応には特異性があり、抗原Aに対する抗体(抗A抗体)は、抗原Aと抗原決定基の構造がまったく異なる抗原Bとは反応しない。しかし、抗原決定基の構造が非常に類似していると反応することがある。生体内でおこる抗原抗体反応は、抗原が病原微生物であれば発病を阻止することもあるが、ペニシリンショックなどのように生体に不利なアレルギーとして現れることもある。皮膚反応や粘膜反応などは診断に応用されている。

試験管内での抗原抗体反応には、沈降反応、凝集反応、溶血反応、溶菌反応、中和反応、補体結合反応、クームスCoombs試験(抗グロブリン試験)、標識抗体法(蛍光抗体、放射性物質ラベル抗体)などがあり、それぞれ診断や研究に応用されている。

[高橋昭三]

栄養・生化学辞典 「抗原抗体反応」の解説

抗原抗体反応

世界大百科事典(旧版)内の抗原抗体反応の言及

【アレルギー】より

…また,こうした外来の物質に対して過敏な状態にすることを感作sensitizationという。現在は〈抗原抗体反応が生体に及ぼす影響のうち病的過程を示すもの〉を総括した言葉であると考えればよく,同様に免疫はいちおう〈抗原抗体反応が生体に及ぼす影響のうち有利に作用するもの〉と考えるのが普通である。

[アレルギー研究の歴史]

アレルギー反応は古くから知られており,前1世紀にはすでにルクレティウスが〈甲の薬は乙の毒〉ということわざを残しているが,現在での食事アレルギーに対する言葉として理解できる。…

【気管支喘息】より

… 一方,20世紀に入ると,ピルケーClemens F.von Pirquet(1874‐1929)が提唱したアレルギーの概念が導入され(1906),アレルギー説が大きくクローズアップされてきた。アレルギーの本態が抗原抗体反応に基づく過敏現象であることが解明されるや,それまで行われていた枯草熱の研究などをふまえて,気管支喘息における抗原,あるいは抗体の研究が精力的に進められていった。コカArthur F.Coca(1875‐1959)は喘息患者に認められる特異な抗体をレアギンと呼んだ(1923)。…

【抗原】より

…

[抗原特異性とその基盤]

特定の抗原の免疫で生体がつくった(または正常動物が少量もつ)抗体または感作リンパ球は,その抗原に特有な決定群とのみ反応する。これは抗原抗体反応の大きな特徴で,抗原のこのような性質を特異性といって医学その他の分野に広く応用されている。しかし,これにも例外があり,免疫抗原と類似の構造をもつ抗原(たとえばヒトのヘモグロビンを免疫抗原とすれば,サルのヘモグロビン)では対応しない抗体に対して反応することがある(交叉(こうさ)反応)。…

【抗体】より

… 抗体が以上のような作用を現すには,抗体がまず抗原と結合することが必要である。この結合反応は抗原抗体反応とよばれ,その結合物は抗原・抗体結合物または複合体,あるいは免疫複合体とよばれる。タンパク質,ウイルス,細菌その他,天然の抗原には一般に抗原決定基が複数存在し,抗体分子にも結合部位が2個(IgM抗体は10個)あるので,抗原・抗体複合体はふつう,抗原と抗体の多分子集合体である。…

【免疫】より

…これに対し,この抗体産生を誘導する微生物由来の異物,さらには広く〈自己でないもの〉を〈抗原〉と呼ぶのである。抗原と抗体の試験管内および生体内での反応を〈抗原抗体反応〉と呼ぶが,これは免疫反応の重要な要素である。また,生きた微生物だけではなく,その構成成分のタンパク質,多糖類などに対して抗体をつくるという事実の発見は,やがて,自己でないもろもろのもの,異種の動物の赤血球や血液タンパク質,卵や牛乳由来の,もともとは生物にとって有害でない物質や,自分と異なった血液型をもったヒトの赤血球,さらには人工的な化学物質の一部に対してもつくられることの発見につながり,かくして免疫は,〈感染免疫〉,すなわち〈伝染病から免れる〉という最初の疾病学的概念から離れて,生物学上のもう一つの基本概念,すなわち〈自己と非自己の識別機構〉に転化するのである。…

【溶血】より

…溶血が起こる原因はいろいろあるが,次のように分けられる。(1)特異的(抗原抗体反応による)なもの 血球表面の抗原にそれに反応性をもった抗体が結合し,さらに補体が作用して起こる免疫溶血immune haemolysis反応がそのおもなもので,試験管内で容易に観察できるため,この反応は試料(おもに血清)中の抗体(溶血素)・補体の検出・測定や,補体結合反応時の補体消費の有無をみる指標に用いられる。血球に対するIgM,IgG性の抗体がこの現象を起こす活性をもち,血球,抗体,補体を提供した動物の種の組合せで溶血の起りやすさは異なる。…

※「抗原抗体反応」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...