共同通信ニュース用語解説 「江戸時代」の解説

江戸時代

今の東京に置かれた

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「江戸時代」の意味・読み・例文・類語

えど‐じだい【江戸時代】

- 徳川氏が政権を握り、幕府を江戸に置いていた時代。慶長八年(一六〇三)、徳川家康が江戸に幕府を開いた時から、慶応三年(一八六七)、徳川慶喜が大政を奉還するまでの約二六〇年間をいう。武士が社会の指導者としての地位を確立し、庶民生活も大きく向上した。鎖国政策で外国との接触は少なかったが、この時代における文化の蓄積は、近代における欧米文化の受容に大きな役割を果たした。徳川時代。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「江戸時代」の意味・わかりやすい解説

江戸時代

えどじだい

範囲と概観

厳密には、江戸に幕府が開かれた1603年3月24日(慶長8年2月12日=旧暦)から、1869年4月5日(明治2年2月24日=旧暦)事実上の東京遷都が行われた日までの266年間をさすと考えられるが、一般には1600年の関ヶ原の戦い以降、1867年(慶応3)の大政奉還に至る間の、将軍を君主とする幕藩制国家の時代をさしている。

この時代は、前代の安土桃山(あづちももやま)時代をあわせて近世とも後期封建制時代ともよばれ、また、幕藩体制という独特な政治体制をとっていたことから、幕藩制時代ともよばれる。そして、この260余年のうち、1642年5月11日(寛永18年4月2日)から1854年3月31日(嘉永7年3月3日)に至る212年間は、鎖国制がしかれていたこともあって、この時代は、政治・経済・文化思想の各面で、世界史上でも独自の発展がみられた時代であった。

[佐々木潤之介]

時期区分

江戸時代は大きく分けて、次のように時期区分される。

〔1〕幕藩制的な政治的・社会経済的・文化的要素と関係が確定・確立していく時期(16世紀末から17世紀なかば)。関ヶ原・大坂両陣の国内戦争を中心とした慶長(けいちょう)・元和(げんな)時代と、鎖国の確立前後の寛永(かんえい)時代を含む。

〔2〕幕藩制的諸要素とそれに基づく政治的・社会的・文化的諸関係が完成し整備されていく時期(17世紀なかばから18世紀なかば)。諸側面での全国的な制度的整備が行われた寛文(かんぶん)・延宝(えんぽう)時代、固有文化の一つの高揚期である元禄(げんろく)時代、幕藩制的な政治・社会のあり方を問い直そうとした正徳(しょうとく)時代、その問い直しが改革となって政策的に強行された享保(きょうほう)時代を含む。

〔3〕経済・社会の面に、幕藩制を否定する要素が形成し始め、そのことが、文化・政治の面にも影響を及ぼし始めて、幕藩制に解体の兆しが現れた時期(18世紀なかばから18世紀末)。小商品生産の展開に基づき新たな農村分解が進行していくという基礎状況のうえに、百家争鳴ともいえる文化的イデオロギー的状況が開花した宝暦(ほうれき)時代、新たな政治・社会のあり方を模索し政治的転換を図った田沼(たぬま)時代、これに対し、幕藩制的な体制への立て直しに努めた改革が行われた寛政(かんせい)時代、幕藩制の解体過程の進行とそれに対する幕藩制的体系・秩序の立て直しの政治的・社会的努力との相克のなかで、独自の文化的高揚をみせた化政(かせい)時代を含む。

〔4〕幕藩制解体の動向が各方面で進行していく時期(19世紀初めから開港の直前)。外圧の危機感が現実的なものとして迫りつつあるという状況認識のもとで、幕藩体制の政治的立て直しの最後の努力が改革としてなされた天保(てんぽう)時代、改革の失敗後、国内経済・社会の変動と鎖国制の危機とが結び合って進行した、開国前夜の時代を含む。

〔5〕幕藩制の解体が決定的となり、幕藩制国家が倒壊するに至る時期(開港から大政奉還まで)。開国と開国の政治的・経済的影響が急速に波及していった時期、そのなかで社会的・政治的状況の転換期となった文久(ぶんきゅう)三年(1863)八月十八日の政変を前後とする時期、激しい社会的変動状況のなかで幕府の倒壊に至った慶応(けいおう)年間の時期を含む。

[佐々木潤之介]

土地と人口

江戸時代は封建制の時代であったから、政治・社会経済の基礎は土地と農業にあった。その土地は石高制(こくだかせい)に基づいて所有関係が定められていたから、公式には耕地や屋敷地などもすべて米の生産力に換算されて、石高によって表現されていた。公式に把握されている石高の総計は、豊臣秀吉(とよとみひでよし)政権時代をも含めて、のとおりである。

公式には、17世紀、とくにその前半は石高の増大が著しかったことが示されている。これらの石高は村ごとに分けられていた。村(明治以降の大字(おおあざ)にあたる)はその地域内の石高を村高(むらだか)と称していたが、その村の数も公式には、に示されるように、5万~6万もの村に及んでいた。村高平均は17世紀なかばで420石であった。

石高制のもとでは、耕地面積についての統計は例外的にしかつくられていない。1716~1747年(享保1~延享4)の記録によると、日本の全耕地(田、畑、屋敷など)は297万0780町歩であり、そのうち田の比率は55.6%であったとされている。この総耕地地積は、明治初年の地租改正直前の耕地地積301万9741町歩とほとんど変わらない。こうして、18世紀前半での土地状況の大略は、反当り石高9斗余、1村当り平均地積47.3町歩前後であるといってよい。

同じく幕府の公式調査によると、江戸時代の日本の人口変遷はのとおりである。

しかし、この調査には除外されている者が少なくないので、人口の実数はこれより400万~500万人ほど多かったであろうと考えられている。17世紀の人口はわからないが、16世紀末にはおそらく1800万人ぐらいと推定されており、17世紀を通じて人口もまた著しく増大したことが明らかである。なお、1872年(明治5)の総人口は3311万0825人であった。これらの人々は、それぞれの身分に区別され編成されていた。その身分別人口区分は、おおよそ、士が5~6%、農が80~85%、工が3%前後、商が6%前後、賤民(せんみん)が1.7%前後であり、ほかに神官僧尼が1%前後を占めていた。18世紀前半の1村平均の人口は約400人であったとみてよい。

士・工商(町人)は都市に住んでいたが、江戸時代には、江戸・大坂・京都の三都をはじめ、各地に城下町・門前町・港町・宿場町などの商業都市や、鉱山町などの手工業都市が分布していた。このうち、人口5万人以上を数えた都市は、江戸(1723年、町人人口52万6000人、武士人口を加えて100万人の人口を擁したといわれる)、大坂(1743年、人口50万人)、京都(1715年、人口35万9000人)をはじめとして、金沢・鹿児島・名古屋の城下町、長崎・堺(さかい)の商業都市などであった。手工業都市の代表例ともいえる鉱山町は、一時的にせよ大きな人口を擁していた。佐渡相川(あいかわ)(新潟県佐渡市相川)の8万人余(1610年代)、石見(いわみ)大森(島根県大田(おおだ)市)の1万5000~2万人(1600年)、但馬(たじま)生野(いくの)(兵庫県朝来(あさご)市)の2万人(17世紀)、出羽(でわ)院内(いんない)(秋田県湯沢(ゆざわ)市)の1万人(1620年)、出羽延沢(のべさわ)(山形県尾花沢(おばなざわ)市)の2万8000人(1624年)などがその例である。しかし、これらの鉱山町は鉱業の盛衰に伴って盛衰を繰り返したが、一般に、18世紀以降、衰退していった。

[佐々木潤之介]

農民社会

江戸時代の政治経済・社会・文化は、共通して兵農分離制を基礎にしていた。兵農分離制は武士の都市集住を必然的にしていたから、武士の社会と農民社会とは画然と分けられていた。また都市においても、武士の社会は都市民の社会とも厳密に区分されていた。そしてこれらの農民・武士・都市民の社会は、それぞれに固有の生活意識や社会認識に支えられていた。しかし、江戸時代の社会や政治・経済の基礎は農民社会にあり、農民たちの生産活動にあった。

[佐々木潤之介]

小農生産

江戸時代の農業生産の特徴は小農生産にある。それは、零細錯圃(さくほ)形態の耕地に、人力農具を基本とした労働手段で、多肥投入や採草・用水管理などの多労働投下を行って、土地生産力の増大を通じ、生産力の発展を目ざすところの、単婚家族労働を主体とした稲作中心の農業生産であると定式化できる。この小農生産は歴史的には古くから存在したが、16世紀までは、譜代下人(ふだいげにん)や所従(しょじゅう)などの隷属小百姓を使役し、なかば自立しつつある小農民経営を従属させて、比較的大規模な直営地経営を営んでいたところの家父長制的地主の農業生産が支配的であった。16世紀末この家父長制的地主の農業生産の解体が進行し、それに対応した太閤(たいこう)検地を主とする土地政策や農政がその解体をいっそう促進させ、17世紀前半には農業生産の大転換が展開した。その結果、17世紀なかばには小農生産が支配的な農業生産形態となった。この農業生産の転換は同時に農民たちの社会関係の転換でもあった。家父長制的地主を主体とした郷(ごう)・荘(しょう)的結合(共同体)は解体し、小農民を主体とする村共同体が形成された。そこでは、小農生産にとって不可欠の生産条件であった肥料給源としての山(採草地)と、灌漑(かんがい)用水との共同利用が、村共同体の基本となった。

[佐々木潤之介]

村切り・村請制

農民たちは、石高制(こくだかせい)のもとで、それぞれの所持(=保有)地を石高に結ばれ、土地保有農民は高持百姓(たかもちびゃくしょう)とよばれた。高持百姓は、その所持する石高に応じた米を主とする年貢の負担義務を負うことを基本に、石高や屋敷地所持などを基準とした諸役を賦課されていた。

兵農分離制は、武士が農民たちの行う農業生産労働過程に直接的介入をしないことを基礎にしていたから、農民たちにこれらの年貢・諸役を恒常的に納入させるための強制装置が必要であった。領主(将軍およびその家臣=大名・旗本・御家人(ごけにん)ほか、陪臣(ばいしん)=大名・旗本らの家臣)は、その装置として、村切りによって村を設定し、村請制(むらうけせい)を敷いた。村切りとは、郷・荘的結合=共同体を分割し、小農民を主体とする単数または複数の村共同体を単位とした村を設けることである。この村切りは17世紀前半に広く行われた。

そして、この村を、年貢・諸役の納入の基本単位とする村請制がとられ、同時に他村との耕地の出入り関係の整理(出作(でさく)・入作(いりさく)整理)などを通じて、農民とその所持地をそれぞれの村に縛り付け、農民支配の行政単位とした。村のなかでは、比較的大規模な高持百姓であり、同族団の長でもあるような有力農民を村役人とし、その村役人を領主の農民支配の末端機構に結び付けて、村に対する支配を行った。農民たちは村の構成員として相互に共同体的規制を受けかつ及ぼしながら生産に従事したが、有力農民はその共同体的規制関係での指導的地位にあったので、村役人を通しての農民支配は、共同体的規制関係によって強化されて、いっそう強固なものとなった。この村の設定・支配と村請制との強制装置のもとで、農民たちの生産活動が行われ、年貢・諸役の搾取が実現していた。

[佐々木潤之介]

本百姓

農民たちにとって、村は支配される単位であるとともに、生産・生活のために不可欠の小社会でもあった。農民たちは、村請制によって村役人に年貢や諸役を納め、村単位に賦課される伝馬役(てんまやく)や国役(くにやく)などの夫役(ぶやく)にも動員された。また、村単位に、毎年、宗門改(しゅうもんあらため)が行われて人身支配の台帳がつくられ、五人組制度などによって相互監視、連帯責任が義務づけられた。この宗門改、五人組制が一般的に行われるようになったのも1670年(寛文10)ごろからである。領主からの法や規制も村役人を通じて周知され、実行された。村役人は村方三役とよばれる。名主(なぬし)(庄屋(しょうや))は村役人の長であって、領主に対する村支配の責任を負っていた。年寄(としより)(組頭(くみがしら))は名主の補佐役であるが、百姓代(ひゃくしょうだい)は、村民を代表して名主の行う支配を監視する役目であった。この百姓代が村役人のなかに加えられるようになったのは17世紀後半である。

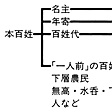

村役人は、実際は有力農民のなかから、あるいは世襲的に、あるいは交代して選出され、領主に届けられたが、制度的には、本百姓の代表として選出されたものであった。村のなかには、有力農民から、水呑(みずのみ)・無高(むだか)とよばれる下層農民や下人まで、さまざまの農民たちがいた。領主は、それらの農民たちのなかで、家族労働を主体とした労働力と、それに見合った土地や農具を擁して自立的に農業生産を行っている「一人前」の農民に、年貢・諸役、夫役の負担義務を負わせた。これらの負担義務を負っている「一人前」の農民を本百姓という。本百姓は領主にとって基本階層であったが、同時に村の「一人前」の構成員でもあったし、村共同体の正式の構成員でもあった。そして、これらの本百姓をも含めて、村役人以外の農民たちは小前百姓(こまえびゃくしょう)とよばれた()。

このような支配構成のもとにあって、江戸時代の農民はそれぞれに生活と生産と経営の努力を続けた。その社会的目標は、下層農民にあっては「一人前」の百姓=本百姓になること、本百姓にあっては有力農民となり村役人になることにあった。しかし、村役人的有力農民にあっては、その目標は大きく限定されていた。すなわち、兵農分離制は有力農民の領主化を厳禁することに基礎を置いていたから、彼らの進路の目標は領主化以外の道、すなわち地主化にしかなかった。そこに生ずるのが地主小作関係の問題である。

[佐々木潤之介]

村共同体

農民にとっての村のいま一つの側面は、村の共同体的性格に根ざしていた。石高制が稲作強制を伴っていることもあって、村における農業生産の基本は水田稲作農業にあったが、それに不可欠の灌漑(かんがい)用水や肥料給源としての採草地は、村の共有とされた。その利用も、番水(ばんすい)などの用水利用制度、入会(いりあい)などの林野用益制度として、村や、村の連合によって定められた。その結果、稲作を中心とした各農民の農業労働は、村ごとに秩序だって進められねばならなかった。とくに、多量の仕付水(しつけみず)と肥料とを必要とする田植の時期には、その秩序がもっとも必要であり、そのために、「ゆい」「まけ」などという協業関係も発動された。こうして、田植から始まって、農業生産は、「村しごと」的な性格を強くもって進められることになった。このことが基礎にあって、村の農民たちのまとまりは強かった。

[佐々木潤之介]

村民の関係

しかし、村人たちのあり方はけっして一様ではなかった。そこには2通りの態様があった。一つは同族団的関係である。小農民はその自立過程で分家の形式をとった。それは、実際の血縁分家と、もともと下人・所従のような隷属農民であった者が自立するときにとった擬制的な血縁分家との双方を含んでいた。いずれにしても、本・分家の関係と、分家の間での、本家との血の濃さに基づく序列関係とが、同族団関係として農民たちを結び付けていた。「ゆい」「まけ」などの協業関係は主としてこの同族団関係として行われた。いま一つは階層性的関係である。農民たちの所持地の大小による序列とともに、その所持地の耕作をめぐる関係がその基本であった。17世紀なかばまでは、大規模な高所持(たかしょじ)農民である地主(名田地主(みょうでんじぬし))は、その経営の一部を小百姓などに耕作させ、その小百姓が賦役として労働力で支払う小作料と、自分が家族のなかに抱え込んでいる譜代下人などの隷属農民の使役とによって、大規模な手作地(てづくりち)経営を行うという、名田小作関係が支配的であった。17世紀後半になって、それらの地主経営は、大規模手作経営を縮小し、所持地の多くを他の農民に耕作させて現物小作料をとる名田作徳(さくとく)地主経営に転換していった。同時に、地主は、村のなかで商人高利貸し的性格を強め、土地を抵当にして金穀を貸し、その質地を農民に貸し付けて小作料をとるという質地作徳小作関係を展開し始めた。こうして18世紀初めには、名田地主の転換と質地小作関係の進展とによって、作徳地主小作関係が一般的に展開するに至った。この作徳地主小作関係の下での小作料収奪は、小作農民に農民的剰余(生産物から、地代部分=年貢・小作料と、小作農民の必要労働部分=単純再生産に必要な部分とを差し引いた残りの部分)を残さないという意味での高率小作料であった。質地作徳小作農民の多くは、その所持地の一部を自作地として保留した自小作あるいは小自作農民であったから、その自作地部分からの収益によって借金穀を返済し、土地の抵当権解除(質地請戻(うけもど)し)をしようと努めた。しかし、名田作徳小作農民や、純小作、またはそれに近い質地作徳小作農民は、きわめて不安定な農業生産を続けることになった。彼ら下層農民は、生活の確保のために家族労働力を雇傭(こよう)関係や賃働きに放出した。地主は、その労働力を年季奉公人・質券奉公人として雇って、効率のよい手作経営を行った。これを地主手作という。

[佐々木潤之介]

村方地主

このような作徳地主小作関係は、それ自体、領主の関与しない私的な関係であった。そこで地主は、小作料収奪を安定的に確保するための強制力を必要とした。その強制力は、地主が村役人になることによって与えられた。このように、村役人である、あるいは村役人として選出される客観的状況にある有力農民=村役人層である作徳地主を、村方地主という。村方地主は本来その多くが同族団の長でもあった。

こうして、農民たちの生産努力の目標は、経済的には、下層農民にあっては自作農にせよ小作農にせよ、農民として生活しうる自立農民になること、小作農民にあっては小作関係から抜け出して自作農民になること、自作農民にあっては作徳地主になること、作徳地主にあっては村方地主になること、にあった。そして、その過程で、同族団的関係を経済的実力に見合ったものに再編することを通じて、形骸(けいがい)化させていくことに努めた。農民たちはそれぞれに、この経済的成長を通じて、前述の社会的目標を達成しようとしていた。

[佐々木潤之介]

農民と商業

石高制は農民たちに米生産を強制したが、それは、米年貢という生産物地代を搾取するためであった。農民がつくった米をそのまま年貢としてとるということが基本になっていたから、領主にとって農民経済は原則的に自給経済でなくてはならなかった。しかしすでに江戸時代の農民たちは、部分的ではあったが分業関係のなかに組み込まれつつあった。17世紀から農民たちは、その社会的・経済的成長の基礎としての生産活動を維持するために、塩などの一部の食料や、農具などの非自給必需品を他から補給されねばならなかった。そこで、このような農民的需要が江戸時代の経済の一つの基礎となった。この農民的需要には、鍛冶(かじ)や一部の衣料生産などの手工業生産諸力や、塩業・漁業をはじめとする諸産業の生産諸力が対応した。

この農民的需要と生産諸力とを媒介したのが村役人層の有力農民であった。彼らは中世以来、商品経済に深くかかわっていたので、小農民の自立に伴って農民的需要が広まるにつれ、村方商人としての機能を果たすようになった。この商人的機能と、村役人層としての年貢納入に伴う代納などの貸付機能とは、有力農民を商人・高利貸し化し、地主として成長させる重要な基礎となった。

[佐々木潤之介]

百姓身分

このような諸階層・諸関係をなかに組み込んで農民社会は存在していた。そして、農民たちはその諸階層に属しながらも、全体として百姓身分に編成されていた。こうして、兵農分離を前提にして成立した百姓身分に属する農民たちの間には、百姓には百姓としての独自の生産や生活の仕方・生き方があり、また百姓間の固有の社会経済的な関係もあって、それらのことは、百姓身分以外の者から干渉されるべきではないという考え方が広まっていった。このような考え方は百姓身分意識であると考えられ、その底流には百姓の百姓としての独自の価値意識があった。同時にこの百姓身分意識は、武士や町人にはそれぞれに固有の価値意識に基づいた生活の仕方・生き方があるということの認識をも伴っていた。そして、百姓・武士・町人はこのような生産・生活の仕方・生き方をそれぞれに共通のものとしてもっているのであり、その共通性で結び合っているそれぞれの社会があるという認識をも形成することとなった。この世の中は百姓的世界と武士的世界、町人的世界からなっているというこの考え方は、17世紀末にははっきりした形で示されるに至る。農民たちの価値意識=百姓的価値意識はそれに基づいた正・不正に対する判断基準でもあった。そこで、その百姓的価値意識の広まりは、農民的正当性の表明としても示されることになった。

[佐々木潤之介]

武士社会

知行制

農民から村請制(むらうけせい)によって搾取する年貢・諸役のうち、とくに米年貢は、武士にとって基本的な経済的基礎であった。兵農分離制のもとにあっても、まだ17世紀なかばごろまでの武士の生活は、農村との関係をもっていた。それは、武士の本質である主従の御恩(ごおん)・奉公(ほうこう)関係の基本としての軍役(ぐんやく)奉公に、農村から農民を陣夫役(じんぷやく)として徴発しなくてはならないということに基づいていた。そこで、このころまでの初期本百姓とよばれる本百姓は、この陣夫役を負担する百姓という意味で、役家(役屋)(やくや)ともよばれた。この関係を基本にした農民支配は地方知行(じかたちぎょう)といわれる。地方知行は、個々の武士が直接にその領地の農民を人身支配するということを特徴としていた。そして、このような支配がある間は、武士は農業生産から切り離されていても、その生活必需品の相当部分を直接に農民たちから取り上げることができた。

しかし、17世紀なかばごろから、軍役が改定されて軍役労働が軽減化されるとともに、その労働力を都市での武家奉公人に切り替えることが進んできた。都市も発展し、農村も大きく転換した。陣夫役を主とする夫役も夫銀(ぶぎん)・夫米(ぶまい)として代納されるようになった。地方知行も廃止ないし形骸(けいがい)化した。こうして、武士の生活の仕方は大きく変わってきた。武士は、米年貢を基礎とした都市生活者としての性格をほぼ確定することとなった。

武士は、その米年貢の多くの部分と、彼らの必要とする軍事上・行政上・生活上の諸必要物資とを交換しなくてはならなかった。そのためには、まず大きな米需要が確保されなくてはならず、同時に米以外の諸必要物資を領主に供給する生産が確定されなくてはならなかった。こうして、武士(領主)的需要が江戸時代の経済のもう一つの基礎となった。武士(領主)的需要には、漁・林・鉱・塩業などの諸産業生産力や、衣料・武具などを生産する諸手工業生産力が対応した。

[佐々木潤之介]

公儀

武士は、将軍から下級陪臣(ばいしん)(大名・旗本の家臣)に至るまで、多重の重層的位階制的関係で編成されていた。それを貫くのは重層的な主従関係であったが、兵農分離制のもとにあっては、その主従関係は、絶対的ともいえる主君権力強大の原則が貫徹していた。武士全体としては、将軍の絶対的権力が、直臣である大名・旗本らの改易・削封(さくほう)・転封をも行いうる権力として確定しており、全国の封建的土地所有や人民支配は究極的には将軍に帰属していた。

武士の頂点にたつ将軍がこのような体制をつくり維持するためには、将軍が封建君主として国家的支配を確定する必要があった。この将軍の封建君主化は、関ヶ原、大坂の陣などの国内戦争の勝利のうえに、伝統的・呪術(じゅじゅつ)的権威である天皇・朝廷を取り込んで支配の正統性を確定した家康・秀忠(ひでただ)の代に進められた。その結果、秀忠の晩年には、将軍は封建国家君主としての公儀の地位を確実にした。

公儀は、国家君主=公の最高位者と、将軍=武士の棟梁(とうりょう)の二つの側面をもつこととなった。本来、武士の間の基本関係である封建的主従関係は、それ自体、私的・個人的な関係であったが、その主従関係は、この公儀の成立によって、国家的=公的関係に連動させられることとなった。その連動は少なからぬ混乱を伴わないわけにはいかなかったが、そのことは、赤穂事件(あこうじけん)とそれをめぐる論議を巻き起こした。結局のところ、国家的=公的関係のなかに主従関係が位置づけられることになって、近世武士道が確定することとなった。このような武士道とそれに基づく主君への忠とを固有の価値意識として、武士社会は成り立っていた。

[佐々木潤之介]

格・禄・役・職

兵農分離制は、武士にとってみれば、本来固有の歴史的必然性をもたない土地・人民を領知として与えられ、その支配を命ぜられるという、征服地支配の体制であった。そこで、その領知支配のための行政能力が不可欠であった。17世紀前半には、武士はまだ戦国武士的構成を強くもっていたので、その軍事構成とは違った行政能力を必要とし、出頭人(しゅっとうにん)とよばれる人たちが活躍した。17世紀なかばになると、それぞれの武士の国家行政上の機構である役方(やくがた)と、軍事編成上の組織である番方(ばんがた)への編成が進み、その地位も家格と禄(ろく)=給地高とによって定めることとなった。しかし、17世紀末以降、役方の番方に対する優位性が強まり、同時に発展・変化しつつある社会経済の動向に見合った行政が必要になるにつれて、新しい行政能力が必要とされるに至って、この地位の序列も大きく動揺することとなった。

公儀の成立によって、封建的主従関係の私的・個別的性格が否定されるにつれ、その主従関係の主体は、主家・従家の家関係となっていった。農民の家が生産・労働の単位としての基礎をもつのに対し、武士の家は家長の取り結ぶ主従関係に基づいていた。したがって、武士の家には強烈な家長制的関係が貫かれており、そのことは、家を構成する女性の地位にもっともよく表現されていた。

[佐々木潤之介]

都市民社会

年貢米の販売が武士にとって不可欠の経済的措置であることは、年貢米販売の体制的・国家的確保が封建的土地所有の維持・再生産の基礎であることをも意味したから、この国家は、都市・商品流通に対して特徴的な対応をすることとなった。

[佐々木潤之介]

江戸時代の都市

特徴の一つは、都市や商品流通をその封建的支配体制のなかに組み込んでいることである。その結果、都市や商業に対する支配・統制が直接的に行われたが、同時にこのことは、貿易のあり方をも特徴的にした。長崎貿易に限定した鎖国の形成がそれであり、その長崎貿易は幕府の直轄貿易であった。17世紀後半まで、日本の経済はまだ国際的な分業関係のなかに組み込まれており、生糸を中心とする輸入のもつ経済的意味は大きかった。しかし、18世紀に入ると、国際的分業関係からの離脱が進行した。貿易のもつ経済的意味合いは大きく減退し、長崎貿易は文化的・政治的な国際関係維持の手段としての性格を強めていった。しかし、貿易が行われている限り輸出品としての貿易需要があった。この貿易需要には、17世紀なかばまでは金・銀、それ以後は銅・海産物などの生産諸力が対応した。

特徴の二は、巨大都市をつくりだしたことである。年貢米の販売は米需要の確保を不可欠とした。そしてその市場は、鎖国制のもとにおいては国内の都市以外にはなかった。こうして、石高制(こくだかせい)は大都市形成の一つの重要な理由となった。都市需要は武士的需要と町人的需要とから成り立っていた。都市需要の大きな特徴は、主食料である米が年貢米によっていることであり、それは、武士が町人的需要に応じて販売したものであった。このことは、流通経済のあり方を大きく規定した。流通経済の基本になっている年貢米は、もともと商品として生産されたものでなく、それ自体として価格を形成しないものだったからである。しかし米は基本商品であったから、米価は他の商品価格を決定する基準としての位置づけをもっていた。それ自体価格性をもたない基本商品としての米が、一義的に需給関係によって価格決定されるとともに、一般商品の価格基準となるというこの関係は、この時代の市場関係を著しく不安定にする要因であった。自然条件の変化によって変動する米年貢量が、直接に米価を急騰・急落させ、武士のみならず町人の生活に大きな影響を与えた。

[佐々木潤之介]

町人の形成

そのなかで町人は着々と成長していった。17世紀の前半までは、全国的商業は初期豪商に担われていた。初期豪商の多くは、輸送手段としての船をもち、倉庫をもって、各地の大名と個別的に結び付きつつ、遠隔地商業を行っていた(若狭(わかさ)小浜(おばま)の高島屋など)。また、大坂周辺の農村などでは、地方商人が長崎や北陸にまで進出して商人的活動をする者も現れたし、大坂などに流入する農民も少なくなかった。しかし、17世紀なかば以降、状況は大きく変わっていった。大坂が「天下の台所」としての地位を固め、それに伴って全国的な東廻(ひがしまわ)り・西廻りなどの航路が整えられた。陸路としても五街道などが整備された。

また各地方都市では、新興の商人が商業の実権を握り、この交通・運輸制度を利用して大坂商業との結び付きを強めるようになった。初期豪商は衰退し、地方商人の遠隔地商業も衰退し、農民たちの都市流入も減少した。

こうして都市と農村との隔離が進み、その間に町人たちは、農民とは違った町人固有の生活の仕方や生き方について独特の考え方をもつようになった。町人は、武士や百姓とは違って、金銀こそが町人の「氏素姓(うじすじょう)」なのであり、その金銀財貨を実現するための商品の取引関係や雇傭(こよう)関係、さらには貸借関係は私的関係であって、そこには身分制や身分支配などは介入できないものであるという考え方であった。私的な契約関係は、通常、国家権力の介入なく実行されるべきであり、もしそれが実行されないときに初めて国家権力が介入してその実行を強制し、契約関係を維持するべきだという考え方である。この考え方は、17世紀の末にははっきりした姿で示されることとなった。それは、武士的世界、百姓的世界と併存している町人的世界の意識であり、そこには、武士とも百姓とも違う固有の価値意識と正当性観念とが形成されているといってよい。

[佐々木潤之介]

町人支配

このように共通した身分意識を形成し、町人という身分に総体として編成されていても、町人のあり方はけっして一様ではなかった。町人は2通りの仕方で支配されていた。一つは、地主・家主(いえぬし)―地借(じがり)・店子(たなこ)・借家(しゃくや)(人)という系列である。それは土地所有の論理による支配系列であった。地主・家主は正式の町人として、地代や諸役を負担する義務を負うとともに、町役人を選出し、選出されるところの町人的基本階層であった。地主・家主はそれぞれに、地借以下の町人について管理責任を負っていた。いま一つは、営業による支配系列である。商人では、問屋商人あるいはその仲間が御用達(ごようたし)商人とされ、それぞれに仲買商人や小売商人を系列化しながらこれらを統制していた。職人では、親方職人やその仲間がそのもとに下層職人を従えて、御用職人として、武士・領主の必要に応じて役を務めていた。これらの御用達商人・御用職人はともに、特定の取扱い商品や手工業生産について独占、あるいはそれに近い特権を認められていたから、特権的町人とよぶこともできる。しかし、この二つの系列のうち営業による支配序列は、重要な町人の序列ではあったが、町人全体を組み込む支配系列とはなりえなかった。町人支配の基本は土地所有論理によるものであったのである。

[佐々木潤之介]

町人の階層

これらの町人の階層性は、商人では問屋・仲買・小売と系列化されているものと、振売(ふりうり)・行商人のような小商人とに分けられる。そして、問屋商人の経営には、主人以下、手代・番頭・小僧・丁稚(でっち)などの序列があったし、問屋商人の暖簾(のれん)分けなどによる別家商人などもいた。もちろん、小商人→小売→仲買→問屋という成長は商人の生きる目標であったし、丁稚・小僧→番頭・手代→別家という成長は商家奉公人の生きる目標であった。

職人もまた、親方職人―子方職人という系列と、それ以外の出職(でしょく)・居職(いじょく)の小職人たちとからなっており、親方職人のもとには手子(てご)らの徒弟職人がいて、徒弟→親方、徒弟→小職人、小職人→親方という筋道はそれぞれの職人の努力する成長の道であった。

そして、これらの問屋商人・親方職人らの上層町人は結局のところ、その一生の目標を、老後の安逸・遊楽と、死後の財産、家業の子孫への贈与に置くしかなかった。したがって、そこから退廃の気風が生まれてくるのも当然だったのである。

ところで、この階層性の二様のあり方は、町共同体の二様のあり方でもあった。町共同体は、都市民の生活、営業上の協業、互助組織として形成され、また同族関係とともに都市支配のうえで連帯責任を負う単位としても機能していた。京都の町組などはその代表的な事例であった。

[佐々木潤之介]

特殊生産諸力

武士・農民・都市民の社会は、それぞれに固有の需要をもち、相互に供給関係をもっていたけれども、なお特殊な生産諸力によって補完されなくてはならなかった。生産諸力のあり方は、(1)商品生産としての農業生産(商業的農業という)、(2)特産物生産、(3)特権的手工業、の三つに大別できる。そのような特殊な生産諸力を担っている人たちは、身分制的には農・工に分属させられていたが、生産諸力の特殊性のゆえに、特殊な社会関係を取り結んでいた。

[佐々木潤之介]

商業的農業

商業的農業には(ア)畿内(きない)農村と(イ)城下町周辺農村とがある。これらの農村は共通して、一般の農村と同じように年貢負担とそれに基づく農民支配のもとに置かれたが、同時に、畿内農村は、(1)大坂、堺(さかい)、京都など大都市の近郊農村として、その都市居住者(武士、都市民などを含む)の日常的な需要、(2)それらの大都市商業の編成のもとでの全国的な特殊生産物の需要、(3)それらの大都市における全国的需要に応じての手工業生産原料の需要、に対応した生産を展開した。とくに、木綿(もめん)と菜種(なたね)との生産が代表的な事例であった。城下町周辺農村も、(1)城下町の都市居住者の日常的需要、(2)城下町商人を通じての大名領内の需要、(3)手工業原料の需要、に応ずる生産を行った。これらの生産は17世紀初頭から商業的農業として行われた。そして、17世紀なかばごろまでこれらの生産を主として担ったのは、名田地主(みょうでんじぬし)の手作(てづくり)経営であった。名田地主は、その手作経営において、食用および年貢納入のための穀作経営を主としつつも、商品化のための商業的農業を展開した。これを名田地主的穀作・商品生産経営という。しかし、この商業的農業はその基本が穀作を主とする農業生産であったから、そこに展開している社会関係の基本も、一般農村のそれと同じであった。17世紀なかば以降、名田地主経営は作徳地主へと変わっていき、自立的な小農民経営が農業生産の主体として確立していった。それとともに、商業的農業も主として小農民経営に担われることとなった。17世紀末には、とくに畿内農村で食用および年貢納入用の穀作生産を主としつつも、商品生産を行う小農民経営、穀作、小商品生産が一般的に展開し、小商品生産展開の先駆となった。

商業的農業が展開しつつも穀作生産を中心とするということは、石高制(こくだかせい)のもとでの米年貢強制、食糧の自給という江戸時代の農民の農民としての自覚的観念、市場関係が、結局のところ武士階級の恣意(しい)に置かれていることによる商品経済の不安定性の結果であった。こうしてこれらの商業的農業は、地主小作関係と深くかかわり合いつつ展開していった。

[佐々木潤之介]

特産物生産

特産物生産は、主として自然的・地理的条件の特質に基礎を置いた特殊生産であって、鉱業、林業、漁業、塩業、製紙業等々の諸産業がそれにあたる。これらの諸産業は強い国家支配のもとに置かれた。大規模な特産物生産に対しては、幕府・藩は、年貢をそれらの生産物によって代納させたり、食用として年貢米を供給しその代償としてそれらの生産物を取り上げたり、専売的な流通独占政策をとるなどして、特産物生産の支配と統制や、特産物の独占とを図った。小規模な産業である食用漁業や製紙業、薪炭(しんたん)などの小林業などは農業と結び付いて行われ、農村副業の性格をもっていたが、それ以外の大規模特産物は、藩や幕府の経営(国営)、特権商人の経営、特権商人の支配のもとでの地主・農民の経営によって稼行され、それぞれ独自の社会関係をもっていた。鉱業では山師(やまし)―金名子(かなこ)・大工(だいく)―掘子(ほりこ)、床大工(とこだいく)―手子(てご)、林業では山主(やまぬし)―山子(やまこ)、塩業では浜主(はまぬし)―浜子(はまこ)、網漁業では網主(あみぬし)―網子(あみこ)、などとよばれる関係がそれである。これらの諸関係はそれぞれの生産に応じた経営と労働の組織であったが、ほぼ共通していることは、経営の面では、前述の経営主体のあり方の違いを越えて、商人的経営の組織であって、請負生産の性格が強いことである。山師、山主、浜主、網主などはいずれも特権商人あるいは特権商人的地主であり、国営の場合も経営にはこれらの商人が主導的なかかわりをもっていた。労働の面では徒弟制の組織であって、親方・子方関係が貫いていることである。金名子は採鉱労働の、床大工は冶金(やきん)労働の、罟師(おきあい)は網漁の、村下(むらげ)は製鉄労働の、浜大工は製塩労働の、それぞれ親方であって、その下にいくつかの職分に区分された手子・徒弟を率いていた。これらの親方は商人的支配のもとにあって、技術の担い手としての自立性と社会的地位と誇りとをもっていたし、子方的労務者は、その親方への成長を目標に生産活動と技術修得に励んでいたのである。しかし、この親方・子方関係は、親方が徒弟的労務者の生活条件を完全に掌握しており、強烈な従属関係のもとに置くという関係でもあった。徒弟的労務者はたこ部屋的な小屋に起居し、食料をはじめいっさいの生活物資を親方から支給されて、労賃のほとんどすべては親方に収奪されるという状態にあった。親方も、多く経営主体との間で請負仕事としての生産活動をしていたのである。

同時に、このような親方・子方からなる徒弟制的労務者集団がもっているいま一つの特徴は、この集団が少なからず移動性をもっているということにあった。鉱山はその代表的事例であるが、網漁業や林業などもその例である。この移動は、これらの集団の特権であるということもでき、それが認められていることは、幕藩制国家がこれらの特産物生産を不可欠としていることを示すものでもあった。

[佐々木潤之介]

特権的手工業

特権的手工業は、多く都市手工業の特権的立場の者によって担われた。そしてその業種も、(1)原料を輸入に仰いでいる手工業(生糸)、(2)15~16世紀の外来技術に基礎を置いている手工業(織物、冶金、鉄炮(てっぽう))、(3)輸出品生産の手工業(冶金―金・銀・銅)、(4)国家支配のうえで不可欠であり、かつ一般商品として流通してはならない生産物生産の手工業(貨幣地金・銀、鉄炮)、などに限られていた。京都西陣(にしじん)、大坂銅吹屋(どうふきや)、堺(さかい)・国友(くにとも)(滋賀県長浜市)の鉄炮鍛冶(かじ)をはじめとする手工業である。これらの特権的手工業生産は「御用」生産であった。特権的手工業者は特権問屋でもあり、一方では仲間を結んで問屋の横の結合を固め、他方ではそれぞれの問屋の下に手工業者を組織・編成していた。その労働・生産の組織が、典型的ともいえる徒弟職人制度であったことはいうまでもない。そして、この特権問屋・手工業者の、職人に対する統制は強烈であった。これらの手工業技術は、技術史上、江戸時代でもっとも高い水準のものであったが、その技術を国家は特権問屋・手工業者を通じて独占していたからである。これらの仲間や生産組織は国家の技術独占の組織でもあった。

[佐々木潤之介]

生産諸力と諸需要

以上の諸生産力と諸需要との結び付きは3通りであった。

〔1〕特産物生産や特権的手工業生産においては、武士的・国家的需要や貿易需要に関する限り、国家権力が、「御用」として、年貢代替物として、流通統制を通じて収奪した。都市民や農民の需要に対応しては、特権商人が特権的・独占的に商品化した。いずれにせよ、それらの生産は商品生産として成立したものではなく、また商品生産として展開することのきわめて困難な生産であった。

〔2〕畿内農村の商業的農業など、全国的商品生産として展開している諸生産に対しては、都市商人を中心とする集荷・販売組織がつくられ、それによって商品として流通した。

〔3〕地方都市周辺農村などの小規模商品生産においては、半農半商の村方商人や生産者が都市で販売し、都市的需要にこたえた。また、農民的需要に対しても、村方商人や行商的小商人が介在して活動し、六斎市(ろくさいいち)などの定期市や在町(ざいまち)などを中心に必要物資を供給した。

[佐々木潤之介]

身分制社会

身分制的小社会の固有性

それぞれに固有の生産力や経済的基礎をもち、それゆえにそれぞれ固有の生活の仕方・生き方や社会関係をもつ武士・都市民・農民・特殊生産者の各身分制的小社会の総合として江戸時代の社会は成り立っていた。それは、武士が支配階級として存在し、他の社会と隔絶した武士社会が他の社会に君臨し、これを支配する体制としての兵農分離制の所産であった。そのためには、武士社会は、他の社会とは違った優れた論理とその論理を実態化する力量とをもたなくてはならず、同時に、他の社会を支配する論理の母胎でもなければならなかった。武士社会において、私が公に連動させられるということは、価値規範としての孝が忠に連動させられることを意味していた。それは二重の筋道で進められた。一つは、主従関係が主家・従家関係に転化したことであり、それは忠の孝への連動であった。二つには、その主家・従家関係が国家規模に拡大したことであり、それは孝の忠への連動であった。このことを通じて、武士社会においては忠=孝なのであり、しかも社会の構成要素は家であり、武士社会、さらには国全体が家として構成されているという論理が確定した。この論理は支配の論理としても有効に機能した。それは、この武士の論理が都市民・農民の社会の論理と同じ基盤から発していたからである。その基盤とは家父長制的社会関係にほかならなかった。

農村においても、農民が再生産の単位であるとともに、発展と永続の単位としての家を自覚的にとらえるようになったのは、17世紀なかばのことであった。家父長制社会における家は、なかに地主―譜代下人(ふだいげにん)・小百姓という生産関係を含んでいた。17世紀なかばの小農の家は、その生産関係の内包を否定して成立した、純粋な血縁家族よりなる家であったのである。しかし、この小農の家の成立もけっして家父長制的関係の否定ではなかった。その成立自体、事実にせよ擬制的にせよ、分家関係として展開したし、その結果、これらの小農の家を単位とする同族団関係が形成されたのであった。

都市民でも同じである。商業での血縁的な本家・分家関係はもとより、本店・支店の関係、暖簾(のれん)分けに伴う別家の関係は、同族団関係に擬せられた。手工業者における親方・子方関係は、そのまま家父長制的関係を意味している。

こうして、農民・都市民でも、17世紀末には、その生業を家業ととらえ、個々人の努力は家の発展と永続のためにあるという観念が一般化していた。この各小社会の共通項としての家観念は、武士階級の支配の論理の基底をなすものであった。

将軍が「公儀」として最高で不可侵の家父長であることが確定すれば、その将軍との関連において、武士・都市民・農民の区分と関連の独自性とが論理化されればよかった。こうして、士・農工商・被差別民の身分編成が確定し、農民や都市民の社会は独自の論理をもちつつも、その論理そのものを武士社会の論理によって位置づけ、その存在意義を確定することとなった。

武士社会と都市民・農民社会との間の共通性と固有性とは、この社会の矛盾の根拠となった。共通性において都市民や農民が家の発展と繁栄とを徹底的に追求しても、ついにその固有性を武士社会のそれと取り替えることはできない。そして、その都市民・農民の固有性への固定は、けっして都市民・農民社会が必然的にしているのではなくて、国家が体制支配を通じて決定しているものであった。人の生き方や努力と体制との矛盾はここで明らかとなる。そのことが見通せたときに、人々の生き方は歪曲(わいきょく)され、退廃した。町人文化、とくに元禄(げんろく)文化がその退嬰(たいえい)的な性格を上層都市民から醸し出していたことは、そのことを示していた。

[佐々木潤之介]

身分制社会と幕藩制社会

以上のような武士・都市民・農民の社会を身分制的小社会と総称すれば、この身分制的小社会は互いに並列的に存在していたわけではない。江戸時代の幕藩制社会とよばれる社会は、これらの身分制的小社会を階級的に組成した社会である身分制社会として成り立っていた。そこでは、武士社会が総体として、都市民・農民社会を階級的に支配・搾取している治者の社会として位置づけられていた。その位置づけを確定していたのは、基本的には武士の間で位階制的に秩序・編成されていた封建的土地所有関係=幕藩領有であり、その土地所有関係を再生産するための、都市民・農民に対する人格的強制支配としての経済外強制であった。都市民社会においても、農民社会においても、土地所有の原則を貫くことによって、この階級的支配の背骨が確立していた。

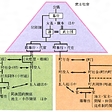

この三つの身分制的小社会の関係はのように示される。農村・都市民の社会は、支配のうえでは地方(じかた)と町方(まちかた)とに区分され、奉行(ぶぎょう)・代官の支配の下に置かれた。奉行は裁判など主として人格支配に関する職務を、代官は年貢搾取の職務を取り扱っている場合が多かった。地方支配の対象である農民社会は、行政単位でもある村によって構成され、その村は単一の、あるいは複数の村落共同体からなっていた。町方支配の対象は大坂・江戸をはじめとする町であったが、その町は多くの商人町・職人町の町内町に分けられており、その町内町は町組などの町共同体によって構成されていた。

農民社会と武士社会との関係においては、前述の幕藩領有と人格支配の関係が強烈に、かつ典型的に貫徹していた。都市民社会は、被支配階級の社会を構成していたことにおいては農民社会と同じであるが、なお独自の側面をもっていた。生産力の発展に基づく分業関係の展開の所産としての側面においては、都市民社会は農民社会と相補関係にたっていた。同時に、商農分離をも含めた兵農分離制という国家体制との関係の側面においては、都市民社会は武士社会と相補関係にあり、農民社会に対する階級的支配の一構成要素としての役割を担わせられていた。しかも、都市民社会における経済的基礎である商業・手工業は、土地所有の論理では掌握・支配しきれないから、都市民社会は、武士―農民社会とは独自の位置をもつこととなった。ここからくる矛盾を、幕藩制国家は、鎖国制という総体的な経済外強制の手段によって押さえ込んでいた。

[佐々木潤之介]

身分制社会と文化

三つの身分制的小社会の関係がこのようにあるときに、まず問題となるのは、幕藩領有と人格的強制支配とを基本にして、武士社会が階級的支配者=治者の社会として成り立ち、他の被治者(農民・都市民)の社会への支配が成り立つ論理と、その武士社会を持続させ、その支配を維持・展開させていく論理とを確かなものにすることであった。そこには政治の学が不可欠であった。こうして、学術の手段(古来の典籍や外来典籍、さらには慶長版(けいちょうばん)などとよばれる書籍印刷をも含め)、学術の場(将軍や大名のもとでの学問所の設置など)とを掌握し、学者を編成して、学問の独占が図られた。その学問の骨組みとして儒学が導入され、朱子学をはじめとして独自の発展を遂げていった。その過程で、武士道や家父長制的家道徳などの固有の倫理と、身分制の論理に基づく支配の合理的根拠づけとについて、さまざまの見解が呈出されたが、それらの諸見解は多様性をもったまま、総体として、武士社会の治者としてのイデオロギー的性格を形づくった。武士は、一方において、その治者としての倫理や論理が、他の都市民・農民社会のそれに卓越しているとともに、武士固有のものであることを強調しつつ、同時に、その治者としての論理から導き出された被治者の倫理や論理を、都市民・農民に押し付けようとした。この教化主義は、学問が武士に独占されている限りにおいて、一定の効果をもたらすことができた。

学問は武士に独占されたが、生活文化・生産文化は、都市民・農民のものであった。都市民の文化についていえば、寛永(かんえい)年間に京都町衆文化が初期豪商に担われて開花したが、江戸時代の都市民・農民の文化は、17世紀後半から18世紀初めにかけて、最初の高揚期を迎えた(元禄文化)。これらの被支配両社会の文化の高揚は、幕藩制国家の身分制的編成の完成の最初の文化的所産であるといってよい。農民や都市民の社会が身分制的小社会として確定したことを前提に、そこから農民・都市民の固有のあり方や発展の仕方を追究している文化であるともいえる。井原西鶴(いはらさいかく)は『世間胸算用(せけんむねさんよう)』(1692)などの著作で、あるべき町人像とその発展、生きがいを描き出したし、越中(えっちゅう)(富山県)の真宗の僧任誓(にんせい)(1657―1724)は『農民鑑(のうみんかがみ)』(1697)で、河内(かわち)(大阪府)の地主河内屋可正(かわちやかしょう)(1636―1713)はその家訓で、それぞれにあるべき農民像を説いた。仏教の世界でも「妙好人(みょうこうにん)」など、あるべき信仰者像が示された。

それだけに、この文化には二つの側面があった。たとえば、地方城下町の年中行事的生活文化がほぼ確定したのもこのころであるが、その生活文化には武士社会との深い関係を示しているものが少なくない。このことは、都市民社会の武士社会との相補性の強さを示していた。また、農民でも都市民でも、そのあるべき規範・倫理は、儒教的な思想を基礎にしているものであった。こうして、都市民社会の武士社会との相補性の強さと、武士社会の担った学問文化のイデオロギー的支配の浸透とが、一つの側面をなしていた。いま一つの側面は、それにもかかわらず、都市民・農民の独自性が発揮されているということである。その身分制的小社会としての独自のあり方、発展の仕方の追究は、その独自性と可能性とを、それぞれの身分制的小社会が武士社会との関連においてもっている制約との軋礫(あつれき)とともに表現することになった。このことは、都市社会の文化により典型的に示され、近松門左衛門の心中物などの作品群がその代表であった。

都市民の文化が文芸を中心に展開したのに対し、農民の文化は生産文化を基本としていた。17世紀なかばの大転換以来、農民たちの生産意欲は著しく高まってきた。それに根ざして、とくに地主階層を中心として、僧・神官などを含んだ在村知識人の活動が始められた。一面では、前述のように、あるべき農民像が追究され、教訓書や家訓がつくられた。他面では、農民たちの生産記録がつくられ始め、過去の生産体験を客観的にとらえて生産力増強の努力をするようになった。さらに、その生産記録をもとに農事指導書がつくられた。『百姓伝記』(1682)、『耕稼春秋(こうかしゅんじゅう)』(1707)、『会津農書(あいづのうしょ)』(1684)などは、それらの初期の農書を代表しており、17世紀末~18世紀初めに書かれた。家訓の出現は農民の家の永続観念の成立と深く結び付いていたが、そのことは小農民の家の墓の形成と、先祖崇拝慣行の形成、それに基づく生活文化の展開にも示された。家観念の展開は同時に同族団観念の展開でもあり、氏神信仰(うじがみしんこう)の成立でもあった。これらの生活文化は18世紀に入って確立していった。

[佐々木潤之介]

解体過程の江戸時代

以上述べてきたのは、江戸時代のいわば本来的な姿とその形成の筋道であるといってよい。この時代像は18世紀のなかば前後から崩れだした。その基礎は、経済的発展とそれに伴う社会関係の変化にある。

17世紀の末、畿内(きない)農村に先駆的に形成した小商品生産は、衣料関連手工業を中心に急速に各地に展開し、小農民を商品生産者化(小商品生産者化)し、さらには小農民を貧窮化させ、その家族の一部を賃銀労働者化する(半プロ化)に至ったし、それとともに、地主・有力農民に商品生産者・商人の性格を付け加えて豪農化していった。同時に、都市商人も地方の商品生産の育成・編成に進出し、幕藩領主もそれに対応してその殖産興業や藩専売などの政策を展開しようとした。

この動向のなかで、幕藩制社会の矛盾が諸側面で表面化してきた。もちろん、農民社会の変化がその基礎であった。農民層分解の進展は、農民社会の構成単位である村社会のあり方を大きく変えた。村社会のなかに、商品生産と商品経済関係や、労働力雇傭(こよう)関係に基づいた矛盾・対立関係が形成され、展開した。貧窮化した下層農民たちは、村を越えて、賃働きをはじめとする生活の資を得る場を求め始めたし、豪農・地主層も、一つにはその居村を越えて地主小作関係と商品生産支配の展開を志向し、二つには他村の豪農・地主層との連係によってその活動展開の安定を図り、三つには都市商人の系列下に入ることによって、商品生産支配のための市場条件の確保に努めるようになった。とくに、いまや部分的にせよ小商品生産者としての道を歩み始めた小農民たちは、新たな生産意欲と知識欲とを燃え立てさせた。それはまず教育要求となって現れ、18世紀に入って寺子屋の数は全国的に急増した。また、各地の生産経験の交換・集成が行われ、数多くの農書や養蚕書などが書かれ、板行され、流布した。他地域のようすも「名所図会(めいしょずえ)」などによって紹介され、農民たちの視野は急速に拡大していった。農民たちの日常生活も変わってきた。18世紀なかばには、遊日の規定を設けて村ごとの農休みをとって遊楽する慣習や、祭礼などの村行事も広く行われるようになった。豪農や、豪農と深い関係をもっていた地方小都市の有力商人たちのなかには、学者・文人たちとの間に深い交流をもつ者も少なくなかった。そのなかから、大蔵永常(おおくらながつね)、佐藤信淵(さとうのぶひろ)、鈴木牧之(すずきぼくし)をはじめとする学者・文人が輩出した。また、いけ花や書画・俳諧(はいかい)・茶道・歌道なども農村に広まり、地方文化は大きく発展していった。この結果、地方文化の興隆は19世紀初頭に開花した文化の一つの重要な側面をなすこととなった。

このような文化的状況のなかで、村社会はけっして解体はしなかったが、その内容を変えてきた。豪農・地主たちは彼らが一般農民を支配・収奪する場としての村のあり方を追求し始めた。一般農民たちは、彼らが小農民として安定的に農業生産を行い、それによって生活を維持できる場としての村のあり方を追求し始めた。この二様の村イメージの形成と、このようなイメージをつくりだした基礎である商品生産・商品経済関係は本来私的な関係であって、領主権力が介入するべきことではないという、村社会がもともともっていた観念とが結び付いて、幕末期の農民社会を基調づけていた。

18世紀なかばごろになると、都市民社会もさま変わりし始めた。それは、一つには、小商品生産の展開に伴い、商品経済の地域的結節点としての在町(ざいまち)が各地に形成されてきたこと、二つには、それとともに旧来の町=都市の規模がほぼ頂点に達したこと、三つには、しかし商品経済における都市需要の大きさは依然として支配的な地位を保っていたこと、を基礎としている。鎖国制のもとでは、商品生産・経済が海外市場に向かって発展することは拒否されており、石高制(こくだかせい)のもとでは、米年貢制や地主小作関係によって自然経済を強制されている農村を対象とした商品生産・経済の発展も大きく制約されていた。そこで商品生産・経済の発展は主として都市需要を対象としたが、その都市需要も大きな拡大を示さないとすれば、問題はその都市需要のあり方を変えること以外にはありえなかった。

前記のことは商品生産と商品流通に重要な特徴をもたらした。一つには、商品生産の発展内容において、都市住民(武士・都市民)にとって、より上質の、嗜好(しこう)にあった商品を、いかに低価で生産するかということであって、そのことが商品生産のあり方を決定した。蚕糸・織物業などはその代表的事例である。そして、このような商品生産展開の方向性が、都市民の美的感覚や機能的感覚を鋭くさせていった側面をも見落とすことはできない。二つには、商品流通の内容において、商品生産に対する都市商人の支配を決定的に強くしたということである。その支配は、単に市場への商品供給の側面だけでなく、商品生産それ自体のあり方――生産物の品質に関する要求から、生産技術の指導――に至るまでの広い範囲にわたることとなった。都市商人は、都市における流通体系を維持したまま、前記のような生産諸力編成の役割を果たしつつ、豪農層を編成して流通体制の編成を進めたのであり、在町はその編成の地域的中心としての役割をもっていたのである。

この間、都市の発展規模の限界性と、都市商人の地方商品生産の編成という条件のもとで、下層都市民を主体とする都市問題が起きてきた。都市民の物価観念は18世紀前半から大きく変わってきていた。それは、人々が商品の「元値段」を知るようになったからであった。その「元値段」とは、米については領主の払い下げ価格であり、一般商品については商人の仕入れ価格であった。

同時に、市場相場の決定基準にも変化があったことに注意しておく必要がある。これまで、都市の物価の水準と体系は、年貢米の取引によって規定されていた。年貢米は被収奪物だから、この物価決定は基本的には恣意(しい)的なものであった。しかし、小商品生産の展開は、生産価格、とくに小商品生産の労賃水準に基礎を置いた物価水準と体系の形成を不可避にした。この二つの物価体系は18世紀のなかば以降、相克することとなった。幕藩制国家は、当然のこととして、都市物価体系を年貢米相場を基準にして維持しようとしたから、市場の混乱は免れえなかった。そしてその混乱は、物価騰貴という形で問題にされ始めた。小商品生産の展開につれて、農民の自然経済的性格は弱まり、同時に小商品生産者の貨幣取得必要度は強まっていったから、物価騰貴現象は慢性化していった。必然的に都市民、とくに下層都市民の生活状況は悪化していった。

他方、18世紀に入ると、都市文化の繁栄が著しかった。町人学者が続出し、一方で心学のように新しい道徳・倫理の確立を目ざしながら、武士社会の学問独占の体制を打ち破っていった。その結果、18世紀なかばには、百花斉放とよべるような思想・学問・文芸の開花期を迎えた。本居宣長(もとおりのりなが)、安藤昌益(あんどうしょうえき)、平賀源内(ひらがげんない)らの多彩な才能が輩出した。同時に、都市民の間には、武士社会を客観的にとらえ、観察することによって相対化する動きが始まった。武士支配の絶対性を否定的にとらえるというこの風潮は、都市民が新しい社会像を模索する出発点となった。

19世紀に入ると、江戸を中心にした文化は一つの頂点を迎えた。それは下層都市民をも担い手とした都市文化であって、芸術・遊芸・娯楽などの面に新生面を開いたが、そこには新しい社会へ向かっての文化創造という面では大きな限界があった。それは都市が封建支配のもとにまったく抑え込まれていることの結果であった。そこで、この文化の積極的な特徴は、むしろ地方文化の興隆にあったともいわれる。

幕末に向けて農民社会も都市民社会もそれぞれに変わっていった。そこでの共通点は「打毀(うちこわし)」に示された。都市では問屋商人の、農村では豪農・地主層の、不当私欲が、下層都市民・農民の生活を脅かしていることを追及したものであるが、そこで問題になっているのは、豪農・地主・問屋商人らの、私的関係に基づく私的行為であって、それゆえに問題解決には領主権力=公権力が介入すべきではなく、私的に制裁されるべきであるということにあった。いわば民衆的「自律」の論理の行動化が「打毀」という激しい行為となって現れたのである。そしてこの「打毀」の展開とともに、とくに都市民の間に形成された変革意識が「世直し」であった。

このような共通性にたちながらも、この都市民社会・農民社会がそれぞれにどのように変質、再編されるか、その結果として、この両身分制社会がどのようにその身分制的性格を否定して「同盟」できるかどうか、ということが、幕末社会の基本問題となる。それは明治維新の問題である。

[佐々木潤之介]

『佐々木潤之介著『幕藩制国家論』全2巻(1984・東京大学出版会)』▽『山口啓二・佐々木潤之介著『幕藩体制』(『体系日本歴史4』所収・1971・日本評論社)』▽『佐々木潤之介編『技術の社会史2』(1983・有斐閣)』▽『児玉幸多著『近世農民生活史』(1958・吉川弘文館)』▽『鈴木宗憲著『日本の近代化と「恩」の思想』(1964・法律文化社)』▽『森山重雄著『封建庶民文学の研究』(1961・三一書房)』▽『安丸良夫著『日本の近代化と民衆思想』(1974・青木書店)』▽『田原嗣郎著『赤穂四十六士論』(1978・吉川弘文館)』▽『日本史研究会編『講座日本文化史 6』(1962・三一書房)』▽『大石慎三郎他編『図説日本文化の歴史8・9・10』(1980・小学館)』▽『児玉幸多他編『図説日本文化史大系9・10』改訂版(1967・小学館)』▽『北島正元著『江戸時代』(岩波新書)』▽『『日本の歴史16~23』(1975・小学館)』

江戸時代(年表)

えどじだいねんぴょう

政治

経済

社会・文化

改訂新版 世界大百科事典 「江戸時代」の意味・わかりやすい解説

江戸時代 (えどじだい)

安土桃山時代に続く時代。徳川家康が征夷大将軍になった1603年(慶長8)から,15代将軍徳川慶喜が大政を奉還して将軍を辞した1867年(慶応3)までの265年間を指す。この間,権力の中枢である幕府が江戸に置かれたのでこの呼称があるが,徳川氏が権力を握っていたので徳川時代ともいう。また安土桃山時代のうち豊臣秀吉が全国を統一した1590年(天正18)から1867年までを,その支配体制が幕藩体制であったという理由で近世として一括する時代区分が最近では有力である。江戸時代は,対外的には幸運な国際事情もあって外国から侵攻されることもなく鎖国が維持され,国内では大坂の陣(1615,16)以降,島原の乱(1637-38)を除いて幕末に至るまで戦争があとを絶った平和な時代であった。そのため独自の発展をとげた経済・文化は,開国後にヨーロッパの近代文明を取り入れる基盤となるとともに,近来の日本人論で指摘されているような日本人に固有な思考慣習や気風の源として現代の日本文化にも深い影響を及ぼしている。

政治史の概観

豊臣政権下において,関東8ヵ国240万石の物質的基盤と軍事力を持った家康は,大名中群を抜く存在として五大老筆頭の位置にあったが,1600年関ヶ原の戦で事実上公儀を運営する地位に就いた。家康は3年後の将軍宣下をてことしながら諸大名との間に主従関係を成立させ,以降2代将軍秀忠,3代家光に至る半世紀足らずの間に,江戸幕府は朝廷,寺社,大名,農民に対する一連の諸政策を打ち出し,次いで鎖国を完成してその権威をゆるぎないものにした。

他方では,引きつづく城普請への武士・農民の動員は,島原の乱を経て寛永の飢饉を必然化しており,幕府は農村の安定を中心とした政策を強化した。慶安御触書はその表れである。大名に対しても,それまでの威圧的な方針を緩め,末期(まつご)養子の禁の緩和,殉死の禁および証人制の廃止などを行った。

17世紀末ころから,商品経済の発展にともなって農村内に新たな階層分化が起こり,地主・小作関係が成立するとともに,幕府や大名の財政も行きづまり,元禄時代以来の貨幣の改鋳,家臣からの借上(かりあげ),御用金の徴集などがしばしば行われたが,享保改革,寛政改革,天保改革の断行によって,倹約の強制,綱紀粛正,年貢増徴,農村の再整備,百姓統制の強化と同時に,江戸・大坂の大商人の力をおさえ物価の調節をはかった。これらの改革は-大商人の力を利用しようとした田沼時代を含めて-一時は効果的に見えても,農村の疲弊と百姓一揆の激化,商人のいっそうの進出を防げなかった。とくに天保改革の上知令(あげちれい)が譜代大名や旗本の反対で失敗したことは,幕府支配体制の終息を暗示するものであった。諸藩でも例えば薩摩藩で調所広郷(ずしよひろさと),長州藩で村田清風らが藩政改革を行い,産業の保護育成,国産会所設置による藩専売制によって,商業的農業と流通発展の成果の吸収につとめ,財政の好転をはかった。

19世紀初頭から欧米列強がアジアに進出した。これに対し,幕府は異国船打払令,薪水給与令,海防の強化などの手をうったが,ついにペリーの率いる〈黒船〉の圧力に屈して,1854年(安政1)日米和親条約を結び,開国にふみきった。ついで58年安政五ヵ国条約締結による市場開放の結果,輸出用の製糸業など一部の産業は急激に発展したが,金の流出,輸出による国内の品不足からくる物価騰貴などのため,庶民生活はいっそう苦しくなり,五品江戸廻令の効果もなく,一揆や打毀が激化した。また開国による尊王攘夷運動の高まりを幕府は安政の大獄できびしく弾圧したが,尊攘派は薩英戦争,馬関戦争の教訓から開国・討幕へと転向して薩長同盟を結び,第2次長州征伐に勝利した。67年15代将軍慶喜は山内容堂の意見を入れて,大政奉還の奏文を朝廷に提出し,ここに江戸時代は終りをつげた。

政治過程

〈由(よ)らしむべし,知らしむべからず〉という言葉で知られるように,江戸時代の政治は,政策決定が秘密であった反面で公布された触書や法度は饒舌すぎると思われるまでに教諭的な色彩が濃厚であった(例えば〈慶安御触書〉)。上意下達のこの特徴は,隠密裏のあるいは半公然ながら内々の情報収集,下部の要求の集約を必要とした。上に集められた情報は,内々のうちに下部に漏らされた。例えば大名も大名として存続するためには,姻戚関係などあらゆる人脈を動員して幕府中枢との情報回路を作る必要があり,江戸時代には種々のレベルで同様の情報網が存在し,重要な決定は表向きに公式決定される以前にこの内々の根まわしによってほぼ決着がついていた。もちろんこれらの情報網から疎外された者のほうが人口比からすれば圧倒的であり,そのためにこの時代では巷間のうわさがさかんに発生し流通した。うわさは火札や捨文,天狗廻状などと並んで民衆レベルの情報伝達手段として今後研究されねばならないが,江戸時代の武士階層を含めて多くの人々が情報に飢えていたことは,内々の情報やうわさを書きとめた〈随筆〉という文学のジャンルが後期に成立したことによっても知られる。

側近と家老

この時代を通じて政策を最終的に決定したのは,出頭人(しゆつとうにん),側用人などと呼ばれた将軍や大名の側近グループであった。側近のなかには女性や僧侶なども広義には含まれるが,側近の本来の機能は日夜君側にあって主君を護衛し,主君とそのもとへ伺候する家臣との間の言葉を取り次ぐことにあった。すべての集団が軍事的に編成されたこの時代にあっては,すべての決定は最高統率者である将軍の命令として発せられたが,側近グループの決定が権威を認められたのは,彼らの言葉が将軍の意思を取り次いだものとみなされたからである。幕府の老中,若年寄も幕初には側近であり,3代将軍家光の晩年のころから顕著になった政治的権威の伝統化のなかで,それに就く家柄と職掌が固定したものである。老中,三奉行などで構成される評定所一座に形式上は政策決定がゆだねられておりながら,5代将軍綱吉と側用人柳沢吉保の間に典型的に見られるように,実質的政策決定が側近グループにあったのはこの時代の通例である。

こうして将軍や大名と側近グループで決定された政策が施行されるには,諸集団が自律性を極度に制限された政策の執行機関となっていたことが必要な条件であるが,実はこの条件は時代の初めから整っていたのではなかった。大名と家老の関係が不安定だったからであり,このことは幕府にとっても決定した政策が貫徹するルートが不完全であったことを意味していた。家老は,独立して作戦行動をとることのできる一つの軍団の長であり,大名の軍隊は彼自身に直属する軍団と家老たちのいくつかの軍団から成っていた。この軍団の長であるという点では家老は大名と対等であり,とくに初期には大藩の家老は支城を預かり,そこを中心とした所領と小市場圏によって自己の軍団を編成し,大名から独立して軍団の補給を行える存在であった。その所領支配は大名の蔵入地支配とは相対的に独立していた。大名と家老の関係は独立して所領をもつものどうしのいわば軍事的指揮関係であり,両者を結びつけているのは戦の経験を共有する独立した軍団の長の間の信頼関係であった。このような関係が,初代の死後を継いだ2代目の若い主君と誇り高い老巧の家老との間で成立しえないのはむしろ当然であり(黒田長政と後藤基次の関係はその好例である),江戸時代初期には両者の関係が原因となった御家騒動が頻発し,これによって取りつぶされた大名は少なくない。

幕府は秩序の安定のため,こうした紛争では大名の側に立つ政策を一貫して取り(元和の〈一国一城令〉は,藩中藩を作る家老の勢力をそぐ意味もあった),また家老の軍団を支えていた小市場圏が,大名の城下町を中心とした市場圏(三都を中心として成立した全国市場と結びついていた)に吸収・再編成されたことによって,軍団の長としての家老の独立性も失われた。1660年代に幕府が証人制を廃止したのも,独立性を失った家老から人質を取る意味がなくなったからである。さらに戦争がなくなり,武士の政治的地位が軍功によらず,家柄によって決定されるようになると,家老の地位も東照宮-将軍-大名の伝統的権威に完全に依存することとなった。その存在が天下の平和に連なる主君の権威に完全に依存しているという点では,側近も家老も同じことになったのである。

この結果,本来は主君と側近との間に固有のものであった情緒共有の関係が,大名と家老の間にも強制されることになった。側近は,主君の幼少のころから遊び相手としてともに育つことによって感情的には主君と一心同体となった存在であり,彼の地位も政治的権威も主君の恩寵と取立てに依存していた。存在を主人に全面的に依存しているという点では,側近はときおりは自立の志向を見せながらも一種奴隷的存在であり,主人と情緒を共有していた狂言の太郎冠者と同じである。江戸時代の初期に頻発した殉死は,主君の死後もその身のまわりの世話をしたいという情宜的願望によるもので,取立てを受けた側近に固有の慣習であった。家老も,主君への依存性が強まる過程で少なくとも主君との感情共有が成立しているかのように行動することを強制されることとなった。赤穂浪士の敵討は彼らの言うところによれば吉良を憎いと思う主君の気持ちをみずからに感情移入した行動で,一種の集団殉死といえるものであったが,大石のような家老がその一員となることは初期にはありえないことであった。家老以下の家臣も,17世紀の後半のころ地方(じかた)知行から蔵米制への移行に伴って,大名から相対的に独立した武士としての実質を失っていった。こうして人間関係が情緒共有(いわゆる〈甘えの構造〉)に立脚することで,幕府による政策決定が国土の末端にまで行き渡る経路が整備された。

文書による行政

この経路を物的側面から見ると,それは大量の文書の流れであったことが指摘できる。まず政策決定自体が政治的権威の伝統化に伴って先例・先格に左右されるようになった結果,記録の類を管理し先例にのっとって書類を起案する右筆などの役人が,政治の日常的運営に果たす役割の大きさが注目される。起案された書類は関係者の稟議を経て最終的に将軍によって決裁された。案件が全国的に触れられる場合は,老中から大目付を経て大名に,あるいは勘定奉行を経て代官に書類が通達され,大名や代官はそれを国元や代官所に送付し,これを受けた国元や代官所は複数の写しを作成してそれぞれ廻状の形式で津々浦々にまで触れ流した。廻状を受けた村はその内容を御用留帳などに控えたうえで次の村に伝達した。明治初期に約8万あった各村でこの作業が行われたとすれば,それだけで8万通の写しが作られたことになるが,このほかに町や,下部に触れ流される以前に関係諸機関で作られたものを考えると,全国的法令が1回発せられるたびに作られた書類は10万点近くになる。これが村役人・小前連印の請書を必要とするものであれば,この数字は倍近くになる計算である。以上は幕府の1回の触書だけの計算であり,このほかに藩や代官所の独自の触書,村や町で作成して提出する宗門人別改帳や年貢関係の書類や帳簿,訴訟の書類などを考慮すれば,江戸時代に全国で作られた行政上の書類とその写しは年間に数千万点に達するものと思われる。重要なことは,こうした膨大な数の文書によって末端の行政が行われていたこと,すなわちそれらを写し,読み,理解する人々が津々浦々に存在したことであり,これは江戸時代の文化を考えるうえでも見過ごせない事実であろう。

以上のような政治過程の特質が形成されたのは,1630年代から70年代,年号でいえば寛永から寛文・延宝期にかけてである。このころにいわゆる武断政治から文治政治への転換が行われたのも,このようにして天下の平和を津々浦々にまで行き渡らせるしくみが整備されたからである。それ以降においても現実には失政や飢饉など平和が破られる事態は数多く発生し,それに対する一揆やさらには18世紀に入ると打毀なども頻発したが,平和の秩序の否定ではなく,むしろその回復を目的とするものであった。

軍制と政治制度

幕府や大名も,享保改革,寛政改革に代表される諸改革で,財政や風俗の立直しにつとめた。しかし太平の世にも都市に集住した武士が都市や農村から大量の奉公人を雇用しなければならなかったという問題には手がつけられなかったため,一時的な効果を上げたにとどまった。家老の地位が軍団の長であることによっていたように,江戸時代の武士の地位は大名の軍隊での軍事的役割によって格づけられ,その格は戦時においても平時においても供回りに従える従者の数によって外形的に表示された。これらの従者の大部分は槍や旗,挟箱(はさみばこ)などの単なる運搬者であって戦闘要員ではなかった。武士の供回りは戦力の観点からはたいへんに効率悪く構成されており,示威の観点から評価されるべきものであった。政治的能力をもった為政者としての武士の役割もこうした外形によるところが大であり,個々の武士が就く行政上の役職も軍事的格と対応するしくみになっていた。すべての集団を国家的な軍隊に編成することで支配が成り立っていた江戸時代においては,武士の集団内部の政治的な制度も軍事制度がその根幹に潜んでいた。軍制の基本的改革は武士の集団内部の政治的関係の変化に連なり,ひいては諸集団に対する支配秩序の変革にも連動しかねない性質のものであった。

天保改革は,19世紀に入って織物業を中心に勃興したマニュファクチュアに起因する農村や都市の集団の変質に対応するものであったが,同時にようやく認識されてきた外圧に対抗する軍事的対策をも目的としていた。以降幕府はヨーロッパの官僚制的兵制の導入に努力することになるが,幕府の軍制改革はそのために政治的位置づけや権益を失う多くの武士や宗教的諸集団などの陰陽にわたる反対で成功せず,従来の軍制に洋風の軍制を接木するという中途はんぱな結果に終わった。奇兵隊創設にみられる軍制改革に成功した長州などの諸藩に幕府が敗れたのはこのためである。

時代の特質

集団と自力救済能力

近代社会が市民という個人から成っているのに対して,前近代の社会は人の集団から成っていた。近世の社会も,大名や武士の家,町や村,宗門の組織,商人の仲間,職人の組など,さまざまな集団から成っており,人々はどれかの集団に所属し,その規制に従うことによって生活を成り立たせていたのである。この点では中世社会も同じであるが,中世においては集団は武装して自己を主張していたのに対して,近世の集団はその大部分が武装を剝奪され,武装を許されたものも武力の自由な行使を禁止された。

中世は自力救済の時代であり,けんかや戦争によって紛争を実力で解決することは,裁判によって解決するのと同様に正当なこととみなされていた(後者もその進行手続や判決の執行には原告の努力にゆだねられるところが多かった)。殺人事件も,訴えがないかぎりは権力が捜査を開始することはなく,多くは被害者・加害者の所属する集団相互の間の問題として敵討や解死人(げしにん)の引渡しによって処理された。反面,中世社会は近隣の集団相互間の仲裁や火起請(鉄火裁判)など,実力に訴えずに平和のうちに紛争を処理する制度を発展させていた。

近世では,紛争を庶民の集団がみずからの理非の判断に基づいて実力で解決することは,お上をないがしろにする行為であり,とくに武器を使用しての集団の間のけんかは反逆とみなされた。火起請などの慣行は近世に入ると急速に衰退した。仲裁の慣行は,内済制度として公儀の裁判制度の一環に組み込まれた。こうした変化の分水嶺になったのは,秀吉が〈天下惣無事〉を唱えて推進した兵農分離の政策であり,江戸幕府もこれを受けついだ。〈天下惣無事〉とは戦国の世に終止符を打つという名目のもとに〈無事〉すなわち和平を強制するもので,これによってすべての集団は紛争を武力で解決することを禁じられ,武士以外の集団は〈刀狩〉で自力救済の手段である武器を取り上げられた。この結果,近世の庶民は自力救済の能力を欠くものとみなされ,庶民が政治向きのことに口を出すのは分に過ぎたこととされるようになった。武装を許された武士には〈喧嘩両成敗の法〉が適用され,大名も中央の命令なしに軍隊を領外に出すことは禁止された(もっともこれは島原の乱以降は緩和された)。反面,自力救済の能力ありとみなされたゆえに帯刀を許された武士は,紛争に際しては〈両成敗の法〉に反してもその能力を実証してみせる義務があると考えられてもいた。受けた侮辱は切腹を覚悟して晴らさないとひきょうと非難されたのであり,〈武士道とは死ぬことと見つけたり〉という《葉隠》の有名な言葉は,江戸時代の武士が置かれたこのジレンマに関連している。

役による編成

兵農分離は,このように庶民と武士との政治的能力を峻別したうえで,すべての集団を〈天下惣無事〉を強制する軍隊に〈軍役(ぐんやく)〉を通じて奉仕させるシステムを作るものであった。端的にいえば戦国大名の軍隊は,農村の所領から下人や農民を引きつれて出陣してくる兵粮・武器自弁の武士の寄せ集めであったが,石高制を規準に編成された近世大名の軍隊は,騎馬で戦う武士のほかに,蔵入地から給養される鉄砲・弓・槍の足軽隊,農民・水夫(かこ)や職人から成る補給部隊から構成されていた。戦争に武士だけでなく庶民を動員するこのシステムは,平時には諸集団を統制し支配するシステムとして機能した。〈軍役〉は中世の〈国役(こくやく)〉に系譜を引くものであるが,これも平時には城普請や河川の工事に転用された。〈国役〉は中期以降は貨幣によって代納化される傾向にあったが,助郷役のように代納化されないものもあり,また幕末の長州征伐では幕府や諸藩は補給要員として大量の農民を動員した。このように身分も最終的には役との関連で決定されるものとなった。役を務めているかどうかは,ある集団の一人前の成員であるかどうかの決め手であった。

こうしたシステムを秀吉は,検地とともに〈山のおく,海は櫓櫂の続くまで〉の全国土に施行し,反対するものは〈一郷も二郷も撫で切り〉にする態度でのぞんだ。しかしこれほどの大変化が,さほどの一揆もなく短時日のうちに進行したのは,この方式による用水普請や度量衡の統一的諸制度の創設が,中世以来の産業・経済の発展の方向に合致していたからにほかならない。そしていまひとつは,産業・経済の前提である諸集団のもつ自然観が秀吉の提示した〈天下〉とさほどかけ離れたものでなかったことが挙げられる。〈天下〉は,〈天下一〉が〈三国一〉といいかえられるように唐,天竺から当時は南蛮までの広がりをもっており,その中で日本の神や仏に守られた範囲が日本の国土であり,その意味で日本は神国であり文化の中心であった。諸集団はこうした性質をもつ自然と宗教的儀礼を通じてかかわり合うことによって,はじめて日々を営むことが可能であった。諸集団と自然との間をとりもったのは神官,僧侶,御師(おし),修験者,巫女,盲人などさまざまの宗教者であったが,彼らは集団を形成し,その本山を通じて最終的には天皇の宗教的権威と結合していた。本来閉鎖的な性格の強い諸集団はこのような宗教を共有することで国家に編成される素地を有していたのである。全国統一を完成した秀吉が神国の秩序を天下に押しつけようとしたのが,朝鮮出兵であった。これに対して江戸幕府は,オランダ人,朝鮮通信使,琉球使節に固有の風俗で長い道中を行列を作って江戸に参府させ,彼らが日本を宗主国と仰いでいるという偽りの姿を強制することで,民衆の神国意識を満足させようとした。アイヌ民族には,幕府巡見使に対する現地での目見の儀式が強制された。鎖国とは,見せかけの朝貢体制でもあり,これが維持できなくなると幕府は崩壊するほかなかったのである。

こうした天下の幻想の平和のもとで,諸集団は自主的に内部の平和を維持する義務を負わされ,失政を犯した大名が改易されたように内部の不取締りは処罰の対象となった。こうして諸集団は公儀の執行機関として機能する限りにおいて存続を許されることとなり,それからはずれた集団は徒党として弾圧された。かつては正当とみなされていた行為も,例えば敵討のように認可を受けた事実上の代執行とみなされる限りで合法と認められた。この結果,集団とその成員の日常的な営みも公の役にたつ限りで評価され,純粋に私的な行為は公のお目こぼしで存在を許されるものとなった。田地の質入れには〈御年貢上納のため〉と書かねばならず,遊芸の習得は家業に出精して隠居してからのことであった。人はなんらかの集団に所属して役を務めるべきであり,そうでないものは徒者(いたずらもの)として取り締まられた。乞食も,非人頭の手下でないものは野非人(のひにん)として捕らえられ,郷里のあるものは送り帰されて百姓とされ,ないものは非人頭の手下に編成されて町の清掃などの役を務めさせられた。乞食さえも役にたてずにはおかないのが,この時代であった。こうした時代に幕府や大名によって皮革製造,斃牛馬処理,牢番,仕置などの役をつとめさせられ,不当に賤視されたのが,えたと非人であった。

自律と規制

人や集団から私的な営みや自律性を奪うのは本来不可能なことであり,公との関連が論理的に断ち切られているだけに,そのエネルギーはときとして野放図に解放された。祭りなどの集団の儀礼的行事や一揆,打毀がそれである。祭りなどの年中行事それ自体は集団が自然や天下とかかわる重要な場であり,当時の人々の意識のうえでは天下の平和を保障する不可欠の手段であった。しかしこれらの場における若者組を中心とした人々の行動は,すでに形成されている天下の平和の秩序からはみ出して手のつけられないものとなることがしばしばであり,これを恐れた幕府や大名は倹約を名目に江戸時代を通じてくり返しその規制を試みている。近来まで日本で美徳とされてきた倹約は,平和の秩序に対する順応の表現だったのである。一揆は,それを結ぶこと自体が徒党の罪に該当したが,幕府や大名が失政を犯しみずから天下の平和を乱したと判断されたときに発生し,幕府や大名が実質的に非を認めることによって解散した。その間,場所的・時間的に限られていたとはいえ,一揆による民衆的な平和の秩序が現出した。日常的には,例えば少数の代官とその手代とで農村から年貢を取り立て治安を維持するには,村の積極的な協力がなければ不可能なことで,実際に村はそのような代官の職務を代行していた。

江戸時代の集団は,このように進んで体制に協力する面と,本来の自律性に従って行動する面の,二つの側面をもっていた。これは集団が生み出した体制的秩序が,逆に集団を規制することによって生じる矛盾であり,以上に述べたような時代の特質は実にこの矛盾から発しているのである。

→幕藩体制

文化

江戸時代の文化は,桃山文化に接続する初期,元禄文化を中心とする中期,化政文化(文化文政時代)に代表される後期,の3期に区分される。

桃山文化を象徴する城郭の建築は江戸時代になっていっそう盛んとなり,それに伴って江戸,名古屋をはじめとして各地に城下町が新たに建設され,時代の支配者となった武士やそれと結びついた豪商の気風を引きつづき表現する場となった。他方でこれらの城下町は,武士の出替り奉公人や建設のために徴発されて集まった人夫が,農村に帰らずに滞留する場でもあった。彼らは偽山伏,熊野巫女,乞胸(ごうむね),香具師(やし),願人坊など宗教色の濃い雑芸能者の供給基盤であり,また〈かぶき者〉として徒党を組んで都市を横行した。こうした風潮そのものは戦国の余波であるとしても,その担い手は兵農分離の結果成立した都市の下層民であり,その意味で江戸時代初期に特有のものと見るべきである。以後,時代を通じて都市の下層民は〈人返し〉など幕府の都市政策の対象となった。

元禄文化は,学問,文芸,美術などの面では依然として上方が中心であったが,体制が安定に向かい全国市場が成立した時期の武士や町人の気風を反映して,現実主義的傾向が特徴であった。文芸では芭蕉,西鶴,近松などにその傾向が見られ,学問では儒学で荻生徂徠などの古学派が考証的態度をとったほかに,《大日本史》《武家事紀》などの歴史研究,《大和本草》《農業全書》など実用書の成立にこの態度が見られる。戸田茂睡,契沖,北村季吟などの古典の研究が国学の先駆となったのもこの表れであった。

江戸時代後期になると文化の中心は上方から江戸に移ってきたが,この期を代表する文化・文政時代の化政文化は,時代の行きづまりを反映して退廃とグロテスクと洗練,さらに風刺と洒落に特徴があり,他方では行きづまりを打破するための批判精神が生まれてきたことも見逃してはならない。前者を代表するのが黄表紙・洒落本・滑稽本・読本などの流行と衰退,川柳や狂歌の流行などであった。寄席が確立したのもこのころで,そこで演じられた落語や大岡政談,水戸黄門漫遊記などの講釈は,今も国民的に親しまれている。後者を代表するのが国学,洋学など学問の分野であった。またこの時期には,藩校,郷学を設ける大名が目だって増加し,町人や百姓の子弟を対象とした寺子屋によって全国的に教育が普及したことも忘れてはならない。

以上のような文化の流れを前後の時代との関連で大観すると,江戸時代の文化は戦国時代の達成を受け継いで,限界はあるにせよ一定の合理的・実証的・批判的精神を発達させ,西洋の近代文明を受容する素地を作ったものといえよう。戦国期に中央の貴族,僧侶,連歌師などによって地方の武士の間に学問,文芸が普及したことは著名な事実であるが,こうした学問,文芸を受容する素地としては,階層的には限定されるとはいえ読み書きの能力が戦国期においても全国的にかなり高かったと考えなければならない。検地,年貢の徴収,築城,都市の建設,河川の普請,鉱山の開発,絵図の作成,戦争や工事への百姓・職人の動員,兵粮の支給など統一権力の指示により全国各地でいっせいに行われたこれらの事業は,測量,記帳,計算,報告や命令の作成などの読み書きそろばんの能力をもった人材が大量かつ全国的に存在していなければ不可能だったのであり,この意味で近世の成立は戦国期の文化的蓄積を足場としていた。江戸時代初期の農村には兵農分離によって名主,庄屋としてとどまった旧土豪的武士も多く,彼ら識字層なしには年貢徴収の実務はありえなかったと思われる。産業,経済の面で近世は中世の達成を役の体系によって編成・組織することによりいっそう大きな飛躍を可能にした時代であったが,文化についても同様であり,交通制度の整備によって,文化の中央と地方との差はいちじるしく平準化した(もちろん現代と比較すれば江戸時代のそれの地方的特色は顕著であるが)。全国のどの地方においてもほぼ同じ字体,文体,言葉づかいの手紙や書類が書かれるようになったことや,地方的なきっかけで始まって全国的に流行するという伊勢お蔭参りの流行のパターンなどが,このことを示している。当初は公家,僧侶,上層武士のものであった学問が,下層武士や町人さらには百姓上層にまで普及していった素地はこのような事情に求められる。

学問が秘伝的な注釈を離れて,原典を原典に則して読み解いていく方向に発展していったのも,この当然の帰結であった。この動きはまず儒学に始まったが,そこでつちかわれた態度と読解力は,国学における日本の古典研究や,蘭学,洋学が発達する素養となり,一方では自然の観察や経験に基づいて,ものごとを記述し法則として利用する立場の発生に寄与することとなった。〈道〉の探求を主眼とする儒学や国学が近代的意味での学問的立場に徹しきれず,また洋学にしても〈和魂洋才〉の制約を受けていたことは事実であるが,それらはともかくも近代の国語,国文学や国史学の基礎であり,また近代科学受容の基盤となったことも確かな事実である。後者の経験科学的な芽は,本草学,農学を経て後期に豪農たちによって著された数多い農書へと成長した。それらはなお陰陽論的な自然観から脱却しきってはいないにせよ,観察と経験を重視する傾向は明りょうに見てとることができる。このように江戸時代の文化は,前近代最後の文化として,鎖国下において西洋近代文明の受容を準備したのであった。

→近世社会

執筆者:高木 昭作

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「江戸時代」の意味・わかりやすい解説

江戸時代

えどじだい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「江戸時代」の意味・わかりやすい解説

江戸時代【えどじだい】

→関連項目板倉氏|大学頭|朝鮮通信使|日本|琉球使節

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「江戸時代」の解説

江戸時代

えどじだい

徳川時代ともいう。織豊政権の安土桃山時代を加えた近世(後期封建時代)の主要部分にあたり,統一事業が幕藩体制のもとで固定化され,世界に類のない完成された封建社会が現出した。また鎖国で世界情勢から隔絶され,平和の中で独自の歴史的発展をとげ,文化的にも伝統文化を普遍化し,個性的な庶民文化を醸成し,学芸も発達した。産業経済では,稲作を中心とする農業をはじめ漁業・林業・鉱山業など,各部門の生産が高度に発達した。一方,商工業の発展もめざましく,鎖国下で資本の蓄積は不十分であったが,貨幣経済の進展が幕藩体制をゆるがす政治上の重大問題となり,封建社会を崩壊に導いた。近代以後の日本の発展に,江戸時代はあらゆる面で大きな影響を与えている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「江戸時代」の解説

江戸時代

えどじだい

徳川時代とも。江戸が,徳川氏の権力によって政治の中心地として機能していた時代。徳川氏が関ケ原の戦で豊臣氏を倒し天下を握った1600年(慶長5),もしくは徳川家康が征夷大将軍に任じられて江戸に幕府を開いた03年に始まり,15代将軍徳川慶喜(よしのぶ)が大政奉還し将軍を辞職した1867年(慶応3)に至るまでの間をいう。また織豊期をも含めて近世と呼称することもある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の江戸時代の言及

【近世社会】より

…〈近世〉という言葉には,時代により異なった意味がある。江戸時代の国学者の用語では,今にいたる近い世の意味をもっており,今日の言葉でいえば現代にあたる意味が強い。明治中期の官選の歴史書では,近世はほぼ〈江戸時代〉というに近い意味をもっていた。…

【幕藩体制】より

…江戸時代の,将軍を頂点とした封建的政治体制をいう。

[規定と特質]

幕藩体制は,兵農分離制を階級支配の原則とした純粋封建体制の一形態であって,石高制(こくだかせい)を土地所有体系の基本とした封建領主が,士・農工商・賤民の政治的編成を基本とした経済外強制によって民衆支配を行い,その支配体制の総体を鎖国制という民族的枠組みによって維持,固定している政治体制である。…

※「江戸時代」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...