日本大百科全書(ニッポニカ) 「海洋大循環」の意味・わかりやすい解説

海洋大循環

かいようだいじゅんかん

oceanic general circulation

大洋という広い空間で海水の運動を長い時間にわたって平均して得られる像。表層循環と深層循環に、あるいは水平循環と鉛直循環に分けることもできる。

表層循環は表層での水平循環で、亜熱帯循環はその一例である。鉛直循環は鉛直面内での循環で、高緯度で沈み、低緯度で浮かび上がるという循環をさすことが多い。運動のしくみの点では大循環のおもな成分は地衡流と吹送流であり、大循環を駆動するのは主として海面を出入する熱と海面に働く風応力である。熱は海水の密度を変え、大循環を駆動する。海面での蒸発と降水は塩分を変え、海水密度を変えるから、熱と塩分の働きを一括して熱塩循環という。熱塩循環と風成循環は複雑に関係しあっているので、それぞれが大循環に何%ずつ寄与しているのか、という問いは無意味である。しかし、熱塩循環だけで大循環のおもな特徴をほぼ説明できるが、風成循環だけでは説明できない。

[高野健三]

海洋大循環の形成

大洋のおのおのに大循環は存在する。海水は大洋間を行き来するから、もっとも規模の大きい大循環は世界中の海の大循環であり、高緯度で重い表層海水が深層に沈み込むことによっておもに駆動される。深層まで達するほどに重い水が存在する海域は、北大西洋北部と南極海(とくにその大西洋部分にあるウェッデル海)である。どちらも水温は低く、塩分は高いが、どちらかといえば、とくに前者は塩分が高く、後者は水温が低いのが特徴である。沈降する海水量は、どちらも毎秒2000万トン程である。北大西洋北部からの沈降はトリチウム(三重水素)分布の鉛直断面図にもはっきりと現れている。ここで沈んだ海水はアメリカ大陸沖の深層を南下する。ウェッデル海で沈んだ海水はアメリカ大陸沖を北上し、北から南下してきた北大西洋北部起源の海水と合流し、東に向かう。この流れは、アフリカ大陸の南端を通り、一部はインド洋の深層に入り、残りはインド洋を横断し、オーストラリアの南を通って太平洋の深層に入る。残りはさらに東進を続け、ドレーク海峡を通って再び南極海(の大西洋部分)に入る。したがって深層の海水の年齢(沈降を始めたときからの経過時間)は大西洋で若く、太平洋で老いているはずである。炭素の同位体を使った測定によると、年齢は大西洋では数百年が多く、太平洋では1000年以上が多い。深層の海水を調べると、大西洋から太平洋に向かって当初の低温・高塩分という特徴が薄くなってゆくことがわかる。海水中の酸素も生物に消費されて、少なくなってゆく。つまり、太平洋の深層の海水の特徴は、老いて、水温は高く、塩分は低く、酸素は少ない、ということである。こうして世界中の海の深層に広がりながら、海水は少しずつ上に向かい、やがて表層に戻る。沈降してから表層にふたたび浮上するまでの平均時間の目安は1000年の桁(けた)である。

太平洋の表層に戻った海水はロンボク海峡などの狭い水路を通ってインド洋に入り、インド洋の表層水と合流しながら、インド洋を東から西に横断し、アフリカの南端沖から南大西洋に入り、北上して、北大西洋北部に戻る。北大西洋北部で沈降してから世界中の海を巡り、ふたたび沈降海域に戻るまでの道筋を単純化すると、ベルトコンベヤーふうなので、これを大洋コンベヤー(ベルト)great ocean conveyor(belt)とよぶ。このコンベヤーは深層を北大西洋北部からまず南向きに動き、次に北太平洋東部まで東向きに動き、北太平洋東部で折り返し、表層を西向きに動いて、南大西洋で向きを北に変える。コンベヤーの動きが注目されるのは地球の気候に密接にかかわっているからである。

[高野健三]

気候との関係

太陽の放射エネルギーは、雲などで反射して宇宙空間に戻ってしまう分を差し引くと、地球に注ぐ正味は約120ペタワット(ペタは10の15乗の意)であり、低緯度で多く、高緯度で少ない。一方、地球自体も宇宙空間に向けてエネルギーを放射しているので、太陽から受ける放射エネルギーとの差を考えると、差引き、低緯度ではエネルギーを得て、高緯度ではエネルギーを失っている。こうして低緯度は暖められ、高緯度は冷やされていることになるから、そのままでは気温や水温は低緯度では年々高くなり、高緯度では年々低くなるはずである。しかし、現実にそうはならないのは、大気と海が熱を低緯度から高緯度に運んでいるからである。その量は緯度によって変わるが、中緯度で緯線を横切って大気と海が高緯度に運ぶ熱量は年平均でそれぞれ3ペタワット程度である。海はおもに鉛直循環によって熱を運ぶ。表層の暖かい水が高緯度に流れ、深層の冷たい水が低緯度に向かって流れて、熱を運ぶ。しかし、南大西洋だけが例外で、海は高緯度から低緯度に向かって熱を運ぶ。海面を通して放射、伝導、気化によって熱は出入している。差引き、熱が出てゆく海域は冷やされていることになる。世界中でもっとも強く冷やされているのは南極海でも北極海でもなく、湾流(ガルフストリーム)域である。それでも湾流域の水温が高いのは、南から大量の熱が供給されているからである。湾流域はおもに蒸発による気化熱という形で熱を失っているが、蒸発が盛んなことが塩分を高め、海水の密度を増し、北部での沈降を強めている。湾流域で失う熱があまりに大きいので、北大西洋は熱不足となり、南半球からの補給が必要となる。南半球は北に熱を送るから、ここも熱不足となり、コンベヤーでインド洋から熱を輸入する。インド洋は太平洋から熱を輸入する。コンベヤーを使って太平洋は熱を大西洋に輸出し、後で述べるように大西洋から塩分を輸入している。

氷期に氷床は北大西洋を挟む陸上では発達したが太平洋の周辺では発達しなかったことの一因は、このコンベヤーにあると思われる。氷期には、海から蒸発した水蒸気のうち陸上に氷となって留まり、海に戻らない分が増えたため海水量が減り、海面が下がった。ロンボク海峡などは深くないので、干上がる所が増え、ベルトの動きを妨げ、太平洋からの熱輸出を妨げたのである。

大洋コンベヤーは熱を運ぶことによって、地球上の熱の分布を制御している。コンベヤーの動きが速くなれば、大量の熱が動く。熱だけではなく、二酸化炭素の循環にもかかわる。海中の炭素量は大気中の炭素量の約60倍であるが、その大部分は深層にある。高緯度の冷たい海面を通して大気から海に入った二酸化炭素は、コンベヤーに乗って深層に運ばれる。氷期―間氷期の繰り返しという長い時間にわたる地球気候の変動にも、地球温暖化にも、コンベヤーは重要な役割を担っている。

コンベヤーが北大西洋北部の沈降で駆動されているのは、表層海水が重いからである。緯度が高いから海水は低温で、重くなるのは当然であるが、塩分の高いことが大西洋の特徴である。塩分が大西洋で高く、太平洋で低い理由は次のようになる。

(1)地中海では蒸発が盛んで、降水が少ないから、塩分は高くなる。高塩分水はジブラルタル海峡から大西洋に流れ込む。大西洋はいわば地中海という塩分濃縮槽を備えている。

(2)大西洋の熱帯域で蒸発した水蒸気は貿易風に乗って西に流れ、パナマ地峡の上空から太平洋に入り、太平洋に雨となって落ち、塩分を低くする。太平洋の西にはパナマ地峡に相当する地峡がないなど、大西洋西部とは地形が異なるので、太平洋熱帯域から蒸発した水蒸気の多くは太平洋に雨となって落ちてしまう。

(3)中緯度の海面から蒸発した水蒸気は偏西風に乗って東に向かう。太平洋では、南北アメリカ大陸の西海岸に沿って大山脈が南北に走っているので、水蒸気はこの山脈に突き当たり、雨となり、太平洋に戻る。大西洋では、ヨーロッパ大陸にもアフリカ大陸にも西海岸に沿って走る大山脈がないので、偏西風に乗った水蒸気は内陸部まで進入する。雨となってから大西洋に戻る間に蒸発することもあるし、別の海に流れ込むこともある。

こうして太平洋の塩分はいつも薄められているのに、年々一定の値にとどまっているのは、大西洋起源の高塩分の海水が大洋コンベヤーに乗って流れ込むからである。太平洋の表層海水は塩分が低いため、深層にまで沈降できるほどの重い海水ができない。海水が軽いためベーリング海峡の水位は、北極海を挟んで反対側のデンマーク海峡の水位よりもやや高くなる。この水位差がきいて、北極海を抜けて太平洋から大西洋に向かう流れが生ずる。

また、より短い時間的規模で、海は気温の季節変化を小さくしている。太陽エネルギーは北半球の夏には、北半球には多く、南半球には少なく注ぐ。冬には逆となる。海も大気も赤道を横切って熱を北半球から南半球へ、あるいは南半球から北半球へ運んで、北半球の暑さ・寒さと南半球の寒さ・暑さをやわらげている。海が赤道を横切って8月に南へ運ぶ熱量は約8ぺタワットで、大気が運ぶ熱量の数倍である。

[高野健三]

大循環の測定

流れの測定法は、大別すると二つある。オイラーふうとラグランジュふうである。オイラーは、空間に固定された一点を通過する流体粒子の速さの時間変化を記述する方程式を書いたスイスの物理・数学者である。海中に固定した流速計で流速を測るのはオイラーふう測定である。ラグランジュは、ある粒子が時間とともに位置を変えて流れてゆくとき、その位置の時間変化を記述する方程式を書いたフランスの物理・数学者である。海面や海中を海水とともに流れる浮きを電波や音波を使って追跡し、流れを調べるのはラグランジュふう測定法である。大循環は広い空間を占めるうえに、ある程度長い時間にわたって平均された現象だから、オイラーふうに測定しようとすれば、非常に多くの流速計を長期にわたって海中に係留しておかなければならない。少数の流速計では大循環の一端を詳しく調べることはできても、その全貌(ぜんぼう)を把握することはむずかしい。また、人工衛星に積んだ高度計で海面の高さを測り、海面の(水準面に対する)傾斜を求め、この傾斜から傾斜流を計算し、表層の流速を求めることは、水準面の高さ、つまり重力分布がわかっている海域では、表層の循環に関しては強力な測定手段である。重力分布がわかっていない海域でも、海面傾斜の時間変化を測ることはできるので、表層の流れの(向きと速さの)時間変化、つまり表層大循環の変動を知ることはできる。

「循環」という考え方はもともとラグランジュふうであり、海水粒子または塊の動きを追うにはラグランジュふうのほうが有利である。海中を海水とともに流れる浮きの位置を音波を使って決め、浮きの内部に記録し、1~2年の後に人工衛星などを使って漂流記録を回収する。記録を解析して、流れの向きと速さを求める。高度計では表層の流れしかわからないが、下層を流れる浮きを使えば、下層の流れを測ることができる。大循環の測定は、対象となる空間が広く、時間規模が長いために不可能とされていたが、人工衛星の働き――海面高度の測定、浮きの漂流記録の中継伝送――によって、ある程度は可能となった。

[高野健三]

『友田好文・高野健三著『地球科学講座4 海洋』(1983・共立出版)』▽『須藤英雄編著『海から見た地球環境』(1994・成文堂書店)』▽『関根義彦著『海洋物理学概論』3訂版(2000・成文堂書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「海洋大循環」の意味・わかりやすい解説

海洋大循環 (かいようだいじゅんかん)

general circulation in the ocean

海水の運動はきわめて複雑で時々刻々変化しているが,長時間にわたり平均するとある一定の方向性があり,しかも一定期間後にまた元の場所に戻ってくるという循環性を持つ場合が多い。その中で循環の規模が海洋全体に及ぶような大きさを持つものを海洋大循環という。海流は大循環の一部を構成している。

海洋大循環のうち最も顕著なのは表層のそれである。図1は太平洋または大西洋を長方形にモデル化しその表層に存在する大循環を模式的に表したものである。左側は地表の風系を東西成分だけに単純化しその分布を示した。一見してこのモデルにおいて大循環はそれぞれの風帯に対応していくつかの輪を構成していることがわかる。まず一番北側に反時計回りの亜寒帯循環があり,その南には亜熱帯循環が時計回りに流れている。また赤道をはさんでその両側に幅の狭い循環も見られる。南半球の亜熱帯循環のさらに南側には,図には描かれていないが,南極環流という南極大陸を囲む循環がある。この北半球と南半球が対称でないのは陸地と海洋の分布が両半球で異なるためと考えられる。

海洋循環と風帯との関連を理論づけようとする努力は昔からなされてきた。1905年スウェーデンの海洋学者V.W.エクマンは風の応力による吹走流drift current理論を発表した。地球上で一様の密度ρを持つ海水の水平大規模運動を表す方程式は次式のように書ける。

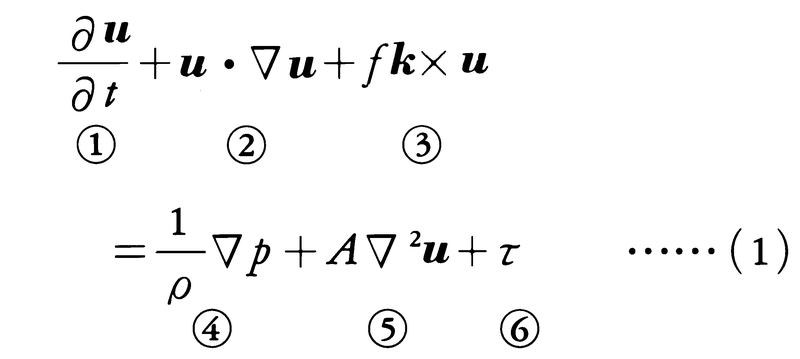

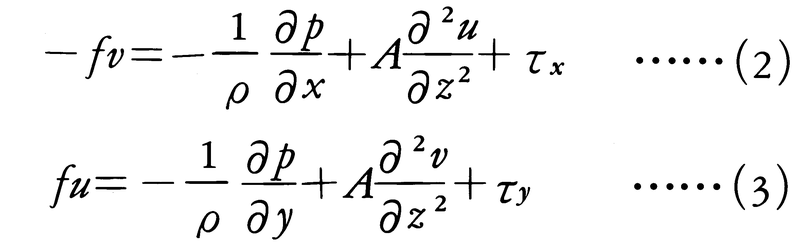

ここでuは流速の東向きおよび北向きの成分を持つ二次元のベクトル(u,v)である。fはコリオリパラメーター(=2Ωsinφ。Ωは地球の自転率,φは緯度),kは単位ベクトル,pは圧力,Aは粘性係数,τは風の東向きと北向きの応力を表すベクトル(τx,τy)である。(1)式で,(1)項は局所時間変化を表し,(2)項は移流項(対流項または非線型項ともいう)と呼ばれる。(3)項はコリオリの力を表し,(4)項が圧力傾度力,(5)項が粘性力である。エクマンが最初に考えたのは無限に続く海の上を一方向に風が吹いたときの定常解で,そのときx(東)方向とy(北)方向の方程式(1)式から,

と書ける。ただし粘性は鉛直方向のみ効くと仮定した。(2),(3)式の解を模式的に描いたのが図2である。海面では海流が風に対し北半球では風下右方向(南半球なら左方向)に45度ずれて流れ,深さと共に流速が減ると同時に流向が変化していることがわかる。図2によって示される流れをエクマン流,またはエクマンらせんと呼ぶ。エクマン流の代表的な厚さ(ほとんど流れがなくなる深さ)は で表されるが,この値はAを渦粘性係数としても,現実の海ではたかだか10m程度で,海の深さ全体のうち表層のごく一部を占めているにすぎない。この意味でエクマン流が生じる層はエクマン境界層とも呼ばれる。この境界層中のエクマン流を上から下まで積算すると流れの総量は全体として風と直角方向に(北半球では右に,南半球では左に)向かっているという結果が得られる。この海水の積算した流れをエクマン輸送と呼ぶ。

で表されるが,この値はAを渦粘性係数としても,現実の海ではたかだか10m程度で,海の深さ全体のうち表層のごく一部を占めているにすぎない。この意味でエクマン流が生じる層はエクマン境界層とも呼ばれる。この境界層中のエクマン流を上から下まで積算すると流れの総量は全体として風と直角方向に(北半球では右に,南半球では左に)向かっているという結果が得られる。この海水の積算した流れをエクマン輸送と呼ぶ。

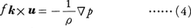

さてエクマン層の下側(境界層の内側という意味で内部領域と呼ぶ)では,風の応力は働かず粘性項は無視できるから,微少な流れの定常解を考えると(1)式は簡単化されて,

となる。(4)式で表される流体運動は地衡流と呼ばれる。地衡流は圧力傾度とコリオリの力がつりあった流れである(図3参照)。図1で模式的に示した現実の海で大循環を形成しているのはこの内部領域における流れであり,ほぼ地衡流をなしていると考えられる。したがって海上を吹く風が大循環を励起しているとするならばそれはエクマン境界層を通していることになる。この過程の概略を述べれば以下のようになるであろう。

今,簡単にするため図4-aのような長方形の海が北半球にあったとし,その北側に東向きの風,南側に西向きの風が吹き始めたとする。すると最初止まっていた海水は風に引きずられ風と同方向に流れ始める。と同時にこの海水の移動を補う流れとして西側に北向きの,また東側に南向きの流れが生じる。これは(1)式で言えば(1)項が大きい状態であるが,時間が経つに従ってコリオリの力が効き始め流体は右に曲がり出して,エクマン境界層が形成される。この場合上述したエクマン輸送は循環の内側に向かうから,中央に海水が集まることになり,中央は海の端に比べて水位が高くなる。この状態を海面の等高線で示したのが図4-bである。海面の高い所は水圧も高いから,この図の等高線は等圧線とも見なせる。つまり中側が高圧部で外側が低圧部である。いったんこのような圧力分布が形成されると,エクマン境界層の下側ではこの圧力傾度に見合った流れ,すなわち地衡流が生じる。(4)式または図3からわかるように地衡流は等圧線に平行に流れるから,図4-bは流れを表す流線だと考えてもよい。この場合北半球であるから,海水は高圧部を右に見るように流れる。言い換えれば時計回りの循環を形成する。これは巨大な渦とも見なせるが,ちょうど大気中の高気圧に対応しているとも言える。もし反時計回りの循環ならば逆に中央が低くなり大気中で言えば低気圧性の渦に対応することになる(図4-c)。図1は図4のbとcが交互に並んで複雑化されたものだと思えばよいが,よく見ると,図1の個々の循環(渦)は図4のb,cとは大きな違いがある。それはどの渦も西側に東側より強い流れが存在することで,これを循環(海流)の西岸強化という。例えば太平洋にあてはめると一番上の渦の西側を南向きに流れている西岸境界流が親潮であり,その下を北向きに流れている西岸境界流が黒潮に相当する。大循環の原因を風系に求めようとする際,太平洋においても大西洋においても特に西側に強い風が吹いているわけではないのに,なぜ黒潮や湾流のような西岸強化が生じるかは長い間謎であった。しかし1948年,ストンメルH.Stommelは風系をモデル化し地球の回転効果(コリオリの力)だけでなく,コリオリの力が緯度によって変化する(これは地球が球形であるために生じる)効果まで考慮に入れた理論を発表し,循環の西岸強化を説明した。ストンメルの結果を図5に示した。図からわかるように図4-bとは違い,左右対称性がくずれて,高圧部が西側に寄っている。その結果西側での圧力傾度がより大きくなり,強い流れが生じる。その後50年にムンクW.Munkがストンメルの理論を精密化し,より現実に近い結果を示すに及んで,大循環の成因は風が原因であると信じられるにいたった。すなわち海上の風が海面を引きずることによって,循環運動を維持するエネルギーを供給しているという考えが大勢を占めたのである。これを風成大循環wind-driven circulation理論という。

ところが,後になって海の表層における大循環のみならず,潜流や深層循環まで含めて現実の海洋を表現するために,海水の鉛直方向の運動を合わせて考慮に入れることが必要となってきた。この場合,重要な役割を果たすのは海水の密度分布とその変化であり,海水の密度を決めるのはおもに温度(熱)と塩分と考えられるから,上記の風成大循環理論とは全く違った観点から大循環の成因を追求することになる。これを熱塩循環thermohaline circulation理論という。簡単にいうと海は低緯度で暖められ高緯度で冷やされるから,この温度差が大循環を保つエネルギー源になっているという説である。60年代に入り大型コンピューターの発展と共に,現実の太陽放射による熱分布や風の分布を与えて大循環を再現する手法を使っての研究が進展したが,その結果,熱の分布を与えるだけでもある程度現実の大循環を再現することがわかった。ただし風を加えればよりよい一致を見ることもまた示されたので,結局現在では大循環の成因は太陽放射に基因する熱および風の分布が複雑に作用したものと考えられている。

海洋大循環の結果,低緯度から高緯度に熱が運ばれる。その熱量は大気大循環が運ぶ熱量よりはるかに少ないと思われるが,海洋大循環は全地球的な規模での気候を調節するうえで重要な役割をになっている。

深層においても表層ほど顕著ではないが,大循環(深層循環)が存在すると考えられる。観測が少ないので詳しくはわからないが,南極大陸付近のウェッデル海および北大西洋グリーンランド沖で冷却され密度が大きくなった海水が沈降して深層に達し,世界中に広がりつつしだいに他の海水と混合して表層に抜けていくと予想されている(図6参照)。最近の実測によれば深層における水平速度は毎秒10~20cmくらいだと報告されている。表層に向かう上昇速度は平均して1日にほぼ1cmと見積もられているが,局所的にはその数十倍の速さになるところもあるといわれている。このように海洋大循環は水平方向の循環と鉛直方向の循環の両者がからみ合っているわけであるが,ごく大ざっぱに考えてある海水の粒子が大洋を一巡して元の場所に戻ってくるのには数百年を要すると考えられている。

→海流

執筆者:宮田 元靖

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海洋大循環」の意味・わかりやすい解説

海洋大循環

かいようだいじゅんかん

oceanic general circulation

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...