翻訳|lake

精選版 日本国語大辞典 「湖沼」の意味・読み・例文・類語

こ‐しょう‥セウ【湖沼】

- 〘 名詞 〙 みずうみとぬま。

- [初出の実例]「此河江湖沼は風景佳秀」(出典:日本風俗備考(1833)五)

- [その他の文献]〔江淹‐青苔賦〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「湖沼」の意味・わかりやすい解説

湖沼

こしょう

lake

湖沼とは、陸の窪地(くぼち)に貯留された水域をいう。海岸にあって海との間に若干の水の交流があっても、地形的にみて陸に囲まれていれば湖沼としている。一般に面積が広く深い場合に湖とよび、狭く浅い場合には沼または池、人工的な溜池(ためいけ)なども池とよぶことが多い。湖沼学では、沿岸植物が生育できない深い湖盆がある場合を湖、全面にわたって沈水植物が生育しうる浅い水域を沼、さらに浅く、抽水植物(ちゅうすいしょくぶつ)(茎の一部は水中にあるが、茎と葉の大部分は空気中に出ている植物)が全面的に生育する水域を沼沢(しょうたく)としている。水深としては、湖が5メートル以上、沼が3~5メートル、沼沢が2~3メートル以下とされているが、この区分も完全なものではない。

各湖沼の固有名詞としての呼び名は、この分類と一致しない場合がある。池あるいは沼の名がつけられた深い湖も存在する。海岸の潟湖(せきこ)にはしばしば潟(かた)または浦の名が、火口湖には釜(かま)の名が使われることがある。

[新井 正]

湖沼の分布と成因

湖沼は、ある地域に集中的に分布する傾向がある。これは、湖沼の形成には水が不可欠であること、湖盆の形成には地形変化が必要であり、これが比較的限られた地域に発生すること、などの理由によっている。世界的にみると、湖沼は、熱帯、温帯、寒帯などの湿潤地域に分布し、亜熱帯の乾燥地域にはほとんどない。

貯水される窪地の成因のおもなものとして、次の各作用があげられる。二つ以上の作用が複合している例もある。

(1)地殻運動 断層や褶曲(しゅうきょく)で窪地がつくられ、これによって生まれた湖沼を一般に構造湖とよぶ。構造湖は、地溝湖、断層湖、褶曲湖などに細分される。構造湖には大規模な湖沼が多く、滋賀県の琵琶湖(びわこ)、ロシアのバイカル湖、ロシア、カザフスタン、イランなどにまたがるカスピ海、アフリカ大地溝帯の湖沼などがこれに属する。

(2)氷河 氷河の侵食による窪地にたまった湖、モレーンmoraine(堆石(たいせき))による堰(せき)止めによってつくられた湖などを一般に氷河湖とよぶ。氷期に氷床(ひょうしょう)に覆われた北米や北欧には多くの氷河湖がある。氷河性の湖沼にも北米の五大湖のように大規模なものがある。

(3)火山 火山によってつくられた湖沼は火山湖とよばれ、火口湖、火口原湖、カルデラ湖、火山性の堰止(せきとめ)湖などに細分される。火山湖の面積は一般に狭いが、カルデラ湖のように深い湖(秋田県の田沢湖、北海道の支笏(しこつ)湖、鹿児島県の池田湖など)が少なくない。

(4)溶食 石灰岩地帯の溶食作用でつくられた窪地に水がたまったドリーネ湖やウバーレ湖などを溶食湖という。日本では沖縄県の南・北大東島(だいとうじま)に溶食湖沼群がある。

(5)河川の侵食と堆積 河川の流路跡が停滞水域になったものを河跡湖(かせきこ)とよぶが、多くの場合曲流部にあたるので、その形状から三日月湖(みかづきこ)ともいわれる。また、合流点で本流からの土砂や礫(れき)が支流の出口を堰止めると、支流側に湖沼がつくられる。千葉県の印旛沼(いんばぬま)、手賀沼(てがぬま)などがこれに属する。

(6)地すべりと山崩れ 地震や火山噴火、大雨による地すべり、山崩れ、土石流などにより、堰止湖が生ずることがある。神奈川県の震生(しんせい)湖、長野県の涌池(わくいけ)と柳久保(やなぎくぼ)池は地震により、上高地(かみこうち)の大正池や裏磐梯(うらばんだい)の湖沼群は噴火により生じた。

(7)その他の作用 沿岸の砂州や礫州(れきす)による堰止め、および海岸や内部の砂丘による堰止めが重要な作用としてあげられる。砂丘は風成地形であるから、沿岸の漂砂とは区別して考える。

隕石(いんせき)が落下してできた窪地も、湖沼の原因となる。このほか生物の作用も考えられ、倒木、泥炭による堰止め、ビーバーダムbeaver dammed lakeなどがあげられる。溜池、貯水池は人間による堰止めである。

[新井 正]

湖盆形態

湖沼の深度分布は音響測深などの方法で測量され、湖沼図(湖盆図)としてまとめられる。日本の主要な湖沼の湖沼図は国土地理院より発表されているが、日本、世界ともに、いまだに完全な湖沼図のない湖が多い。

湖盆の特徴を示す数値としては、面積、平均水深、最大水深、最大長、平均幅、最大幅、容積、水位面積曲線、水位容積曲線などがある。水位変化の大きい湖沼では、前記の数値と水位との関係も示す必要がある。

平均水深とは、容積を面積で割った値である。最大長とは、湖沼の長軸方向の長さであるが、島以外の陸地を横切らない線に沿うものとしている。平均幅は、面積を最大長で割った値である。このほか、長軸に直交する最大幅を使うこともある。水位面積曲線は、水位(水深)と各水位における面積との関係を示す線で、同様にしてつくられる水位容積曲線とともに、湖沼の諸性質の検討に必要である。とくに人造貯水池では、両曲線は水利用、水管理に不可欠である。

このほかにも、肢節量(湖岸線の形態、すなわち岬や湾の形態上の差異を表す量)、平均勾配(こうばい)、断面形、湖岸長、島の数なども、湖盆の特徴を示すために使われる。

一般に湖岸には平坦(へいたん)で浅い部分があり、ここを湖棚(こほう)という。大きな湖では湖棚の沖に急に深くなる湖棚崖(がい)があり、湖心部には深く平坦な湖底平野がある。浅い沼ではこのような地形はみられない。また人造湖でもこのような湖盆形態は当てはまらない。浅い沿岸帯では水草が生育し、深い沖帯とはまったく異なった環境がつくられている。湖岸段丘や湖底段丘が発達する湖沼も多い。これらの段丘地形は、湖沼の発達史を解明する有力な手掛りとなる。

[新井 正]

水量と水収支

世界の水の量は約13億5000万立方キロメートルと推定されているが、そのほとんどが海水であり、湖沼の水量はわずかに約20万立方キロメートルにすぎない。しかし、その重要性は海水をはるかにしのぐ。

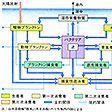

湖沼は、水系の水源あるいは上流部に位置するものと、水系の下流部あるいは末端に位置するものに大別できる。このような水系内の位置によって、湖沼の水収支や諸性質に違いが現われる。上流の湖沼は湧水(わきみず)、渓流、氷河などで涵養(かんよう)され、余剰水は河川になる。このような湖では一般に水位変化は小さく、塩分濃度は低い。内陸流域では湖沼が水系の末端になる例がある。この場合には流出水はなく、湖水は蒸発で失われる。このような湖沼では長年にわたって塩分が蓄積し、死海やカスピ海のような塩湖(鹹湖(かんこ))になる。内陸塩湖の水位変化は、流域の気候変動および人間活動のよい指標となる。海岸の湖沼も流域末端の場合であるが、ここでは一般に海水が浸入し、塩・淡水が共存する汽水湖になる。汽水湖の水位変化には海の潮汐(ちょうせき)の影響が大きい。

世界の気候との関係で湖沼の水位変化をみると、雨期・乾期の交代がある熱帯と、雪融(ど)け水が流入する寒帯や冷帯では変化が大きい。温帯の湖沼は一般に水位変化は小さいが、融雪期や多雨期には水位が上昇する。日本の湖沼の水位変化は一般に小さいが、東南アジアでは水位変化が大きいのが普通である。

日本の湖沼は温帯型の水位変化に属するが、それをさらに分類すると、融雪期に水位が上昇する日本海岸型(北日本を含む)と、夏の多雨期に水位が上昇する太平洋岸型とに分かれる。貯水池の水位変化は、各貯水池の利用目的によって相当な違いがある。

湖沼中の水の滞留時間は一定していない。わずか数日の場合もあれば数百年の場合もあり、それぞれの湖沼の規模と水収支によって異なる。湖沼では河川と比べると水の交代速度がきわめて遅いので、水域の保全に力を注ぐ必要がある。

[新井 正]

水温

水温は、湖沼の物理・化学現象、生物活動に強く影響する。湖沼水温は、第一には気候条件により、第二には湖盆形態により決められる。

地表水は日射により温められるが、水温が上昇するにしたがい、赤外放射、熱伝導(顕熱)、蒸発(潜熱)によって水面から大気中に失われる熱が増加する。その結果、受熱と放熱とがつり合う一定の温度が出現する。この値を平衡水温とよび、すべての水温は平衡水温に接近する方向で変化する。

浅い沼や水たまりの水温は上下等温に近く、1日ないしは数日間の平均をとると、平衡水温にほぼ一致する。ところが深い湖では、表面から下方への熱の移動速度が遅いために、春・夏の加熱期には表層のみが昇温し、深層は冬またはそれに近い状態で取り残される。そのため春・夏には、高温な表水層と低温な深水層とに分かれ、その間に水温が急変する変温層(変水層、躍層(やくそう))が生ずる。変温層では鉛直方向の密度差が大きいために非常に安定な成層となり、熱や物質の上下交換が減少する。これによって表層と深層との違いはさらに大きくなる。

秋から冬にかけての冷却期には、表面からの冷却がしだいに深層に及ぶために、表面から等温層が発達し、変温層は押し下げられる。冬が近づくと冷却は全層に達し、湖は上下等温になる。このときには全層にわたって水塊の対流、すなわち循環が生ずる。深い湖で湖水が完全に上下混合するのは、上下等温の循環期のみである。湖底からの栄養物質が全層に行き渡るのも、水面から入る酸素が湖底にまで達するのも、このときである。

冬の冷却が厳しい地方では、表面水温は4℃以下になり、結氷することもある。しかし深い湖ではこの冷却は深層には及ばない。中層以下には4℃の水が残るので、0~4℃の軽い表層水により冬の成層がつくられる。このような湖では春に昇温が始まると、もう一度全層が4℃になり全循環が生ずる。すなわち年2回の循環がみられる。一方、冬に4℃以下にならない温暖な地方では、冬の間は全層等温で水温が下り続けるので、循環は冬中続くが年1回しか発生しない。前者を二回循環湖(温帯湖)、後者を温暖な一回循環湖(熱帯湖)という。つねに4℃以上にならない湖沼が寒冷な一回循環湖(寒帯湖)であるが、これは特殊な条件でのみ存在する。なお、夏には成層が発達して上下交換が弱くなるので、この状態を停滞とよぶ。湖水の循環、停滞からみると、1年間を全循環期(一回循環湖では初冬~初春、二回循環湖では初冬と初春)、部分循環期(夏~秋)、停滞期(一回循環湖では春~夏、二回循環湖では春~夏と冬)に分けることができる。

赤道付近では日射量、気温などが年間ほとんど一定であるため、水温の年変化も小さく、せいぜい3℃程度である。このように年変化がほとんどない状態になるために、深層と表層との水温差もつねに小さい。すなわち、一年中、上下等温に近く、水温成層が弱いので、台風などによる攪乱(かくらん)があると強い循環が生ずる。しかし、このような攪乱がなければ、赤道帯では強い冷却もないので、循環は生じにくい。したがって、赤道付近の湖沼は年間に数回の循環をみる多循環湖か、あるいは循環を欠く貧循環湖か、表層のみ循環する部分循環湖のいずれかになる。

温帯付近の湖沼では、夏季停滞期の表水層の厚さおよび変温層の深さは、湖の広さによっても変わる。日本の湖沼では、夏の変温層中心部の深さは2~10メートルであるが、広い湖沼では深く、狭い湖沼では浅い。これは、水中で熱を輸送する渦動(かどう)が、広い湖ほど強いためである。秋になると、狭い湖沼や浅い湖沼では、夏の間の熱貯留(ちょりゅう)が少ないために、平衡水温の変化に追従する形で急速に冷却する。しかし広く深い湖では、夏の貯熱が冷却を補うために、湖水温は低下しにくい。夏の間の貯熱量が多い湖、すなわち広く深い湖は、寒冷地でも冬に4℃以下にならない場合がある。

なお、汽水湖や塩湖、あるいは部分循環湖では、複雑な水温鉛直分布がつくられる。冬の湖氷(こひょう)の下でも、複雑な水温分布がみられる。

[新井 正]

透明度

湖水の濁りの度合いを計測する一方法として、直径25~30センチメートルの白色円板を水中に降ろして、円板の判別ができなくなる深さを測定するものがある。この測定法はイタリアの天文学者・物理学者セッキの研究により実用化したもので、この白色円板を「セッキ円板」、測定値を「透明度」あるいは「セッキ円板透明度」とよぶ。

透明度は、水中の懸濁(けんだく)物質やプランクトンの量により変動する。一つの目安として、透明度5メートル以下がプランクトンの多い富栄養湖、7~8メートル以上が貧栄養湖とされている。水中の光は透明度の2~2.5倍の深度で水面の約1%にまで減少し、この位置が補償深度(栄養生成層と栄養分解層の境)に近いとされている。

透明度が大きい湖としては、北海道の摩周湖(ましゅうこ)やロシアのバイカル湖などがあげられる。日本の湖はかつて澄んだものが多く、昭和の初めごろには田沢湖、猪苗代湖(いなわしろこ)などでも20メートル以上の値が得られた。しかし現在では、これらの湖の透明度は5~6メートル程度の場合が多い。

[新井 正]

湖流とセイシュ

湖沼では海洋と異なり潮汐が小さいので潮汐流はほとんどなく、風と水温水平分布とが湖流の原因になる。湖流は、水温成層が発達し、水温の水平分布に顕著な差がみられる夏に発達し、冬には明瞭(めいりょう)ではない。たとえば琵琶湖では、夏には水温水平分布に対応した二つの大きな環流が生ずるが、冬は不明瞭になる。

風が吹くと表面に吹送流が発生する。吹送流の速さは風速の2~3%以下である。吹送流は表面の温水を風下側に吹き寄せ、水温分布に差が生ずる。次には水温分布の差が湖流の要因となる。そのほか、流入水や流出水によっても湖流がつくられるが、これは人造貯水池の場合に重要である。

湖水の振動をセイシュ(静振(せいしん))といい、各湖沼にはそれぞれ特有な周期のセイシュがある。セイシュには水面の振動である表面静振と、変温層の振動である内部静振がある。また長軸あるいは短軸方向の振動のほかに、回転性の振動もある。

[新井 正]

溶存酸素

水にはいろいろな物質を溶かす性質があるが、大気中のガス成分も水に溶け込む。湖沼の場合に重要なのは酸素と二酸化炭酸である。

水中の溶存酸素(DO)は多くの水中生物にとって不可欠な成分である。水中への酸素の補給は二つあり、一つは水面における大気との接触、他は植物プランクトンや水草などの光合成による発生で、いずれも表層で行われる。このようにして酸素が水中に補給される一方で、動植物の呼吸作用や有機物の分解によってつねに消費される。

水温成層が発達するときには、溶存酸素にも成層が現れる。溶存酸素の成層は、水中の栄養物質が多く生物も多い富栄養湖で顕著である。富栄養湖では、夏には植物プランクトンの活動が盛んになるため、表水層・変温層で溶存酵素が過飽和になる場合が多い。しかし、富栄養湖の深層では、分解される生物の死骸(しがい)も多いので、酸素は大量に消費され、湖底近くでは貧酸素ないし無酸素になる。一方、栄養物質が少ない貧栄養湖では、表水層の大幅な過飽和も、深水層での大幅な不足もなく、全層にわたって飽和に近い。

溶存酸素は水1リットル中の重量(ミリグラム)で示すほか、各温度の飽和量に対する実際の酸素量、すなわち飽和度で示すことがある。

秋の循環期が始まると、溶存酸素も上下混合し、全層が飽和度100%に近づく。深い湖で湖底にまで酸素が補給されるのは、冬あるいは冬の前後の全循環期のみである。

生物活動が盛んな富栄養湖や熱帯・赤道帯の湖沼では、分解量も多いので深水層の酸素不足が顕著になる。下層の水塊がつねに停滞性となる部分循環湖でも、深層は無酸素になる。無酸素層では還元状態になるために、硫化水素による強い硫黄(いおう)臭が発生する。浅い湖沼で、底層の無酸素水塊が吹き寄せなどの湖流により表層に湧昇(ゆうしょう)すると、魚の大量斃死(へいし)を招くことがある。この現象は、長野県の諏訪湖(すわこ)では「すす水」とよばれ、漁業者に恐れられている。深層の酸素不足は湖沼の汚濁に伴って進行する。さらに近年では、暖冬のために冬の循環が十分に発達せず、深層の酸素不足が進行する例がみられる。

[新井 正]

水素イオン濃度

水素イオン濃度(pH)は酸性やアルカリ性の程度を示し、7が中性、7以下が酸性、7以上がアルカリ性である。普通の湖沼ではおよそ6ないし7、海水はおよそ8.2である。しかし、湖沼付近の地質、水源、湖水中の生物活動によって、この値はかなり変化する。

酸性の湖沼としては火山湖、とくに活動中の火口湖があげられる。群馬県の白根山(しらねさん)湯釜(ゆかま)のpH0.9~1.1をはじめ、宮城県潟沼(かたぬま)のpH1.8~2.1、蔵王御釜(ざおうおかま)のpH2.9、青森県宇曽利山(うそりやま)湖(恐山(おそれざん)湖)のpH3.4~3.6など、日本には酸性湖が分布する。泥炭地の沼(腐植栄養湖)では、植物が完全に分解しないために、有機酸が析出して酸性となる。この場合pHは4~5である。

一般には、pHは水中の二酸化炭素と重炭酸などとの割合で決まり、これは光合成によっても変化する。光合成が盛んな夏の昼間には、表水層のpHは9以上になる場合もある。

[新井 正]

水質

水中には多くの物質が溶け込んでいるほか、土粒子や植物片のように水中にただよっている物質も多い。前者を溶存物質、後者を浮遊物質とよぶ。溶存物質の総量を一般に塩分とよび、濾過(ろか)水の蒸発残留物の重量として測定される。一般に水質は、水1リットル中のミリグラム数(mg/lと表示。ppmに同じ)で表される。塩分が1リットル当り500ミリグラム以下の湖沼を淡水湖、1リットル当り500ミリグラム以上の場合を塩湖(鹹湖)とよぶ。

日本をはじめ北米、ヨーロッパなどの多雨地域では淡水湖が多いが、雨が少ない内陸流域では塩湖が多い。日本の多くの湖沼の塩分濃度は、1リットル当たり100ミリグラム以下であるが、中東の死海では最大345グラムにも達する。海岸の汽水湖では海水の浸入による塩分を含むが、濃度が高い下層と濃度が低い上層の2層に分かれる場合が多い。下層は停滞性になるが、上層には雨水や河川水の流入があり循環が行われる。日本の湖沼中、汽水湖の占める割合は少なくない。

塩分濃度は電気伝導度からも換算されるが、電気伝導度自体を塩分の指標とすることが多い。純水は電気をまったく通さないが、塩分を含む水は電気を通し、塩分が多いほど電気は通りやすくなる。電気伝導度は普通の天然水で1~20mS・m-1(ミリジーメンス・パー・メートル。ジーメンスは導電率の単位)、海水で4000mS・m-1ぐらいである。

湖水に含まれる化学成分としては、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、塩化物、リン、窒素(ちっそ)、ケイ酸、硫酸塩、炭酸物質などがあげられる。火山活動の影響を直接に受ける所では塩化物イオンや硫酸イオンが多い。これらは人為的にも大量に排出される。

火山などの特殊な地質の地域、あるいは蒸発による濃縮が作用する乾燥地域などを除けば、一般の湖沼で重要な成分は窒素とリンである。この2成分は植物プランクトンの栄養物質で、湖沼中の生物生産あるいは汚濁の基準となる。1リットル当り窒素0.20ミリグラム、リン0.02ミリグラムが、生物が多く透明度が低い富栄養湖と生物が少なく水が澄んでいる貧栄養湖の境界と考えられている。

窒素は湖中の有機物の分解から生ずるアンモニアと、それが変化した亜硝酸、硝酸として含まれる。しかし、現在では窒素、リンともに人為的な原因が大きく、汚水や畑からの肥料の流出、あるいはリンを含む洗剤などとして湖沼に流入する。富栄養化が開始されると、湖沼中の生物活動が盛んになり、それがさらに富栄養化を招く。1960年代以降、生活系・農業系の排水により、多くの湖沼が富栄養化した。1980年(昭和55)に滋賀県は、琵琶湖の富栄養化を防止するために、県民および事業者に対しリンを含む洗剤の使用を禁止した(滋賀県条例第37号)。

富栄養湖や部分循環湖の底層では、硫化水素やマンガンがみられる。かつて、北海道春採(はるとり)湖では1リットル当り670ミリグラムの硫化水素を記録した。

水中の有機物を強制的に酸化させるときに必要な酸素量がCOD(化学的酸素要求量)で、水質の判定基準に使われる。また水中の有機物が微生物によって分解されるときに必要な酸素量がBOD(生物化学的酸素要求量)で、COD同様に水質基準に使われる。このほか、前述の溶存酸素(DO)、浮遊物質(SS)なども水質の判定基準に使われる。湖沼の場合に良好な水とされる水道・水産1級(AA)は、1リットル当りCODが1ミリグラム以下、SSが1ミリグラム以下、DOが7.5ミリグラム以上である。

[新井 正]

生物および生産

湖沼の生物の大部分が、その閉じられた世界のなかで生まれ、生涯を終える。湖沼の生物の活動のうち基本となるのはプランクトンであるが、これは植物プランクトンと動物プランクトンに分けられる。植物プランクトンには藍(らん)藻、珪(けい)藻、緑藻、接合藻、鞭毛(べんもう)藻(植物性鞭毛虫類)などが、動物プランクトンには甲殻類、ワムシ類などがある。

高等植物としては湖岸の水草がある。岸近くの水深約1メートル以内は抽水植物帯で、水面上に大きく伸びるヨシ、マコモ、ガマなどが生育する。水深1~3メートルの所は水面に葉を浮かばせる浮葉植物群でヒシ、ジュンサイ、ヒツジグサなどが生育する。それより沖は水中で生活する沈水植物群でクロモ、エビモなどが分布し、もっとも深い所にシャジクモが生育する。シャジクモの生育下限は透明度のおよそ2倍の深さといわれている。わずかな光で生活するシャジクモは近年の透明度の低下や外来魚による食害のために減少しつつある。沿岸植物は魚の産卵や成育にとってたいせつである。

魚類などの遊泳する生物はネクトンとよばれるが、種類によって生息域が異なる。湖底にはユスリカの幼虫やイトミミズ、貝などの底生動物がいるが、これはベントスと総称される。そのほかにバクテリアがおり、有機物の分解に役だっている。

植物プランクトンや水草は光合成を行い有機物をつくりだすので、一次生産者とよばれる。光合成作用、すなわち一次生産には光と温度とが必要であるが、それに加えて前述の栄養塩が不可欠である。一次生産の制限因子となるのは窒素とリンである。一次生産が卓越する層を栄養生成層という。光が十分に到達しない深い部分では、分解が卓越する。そのため、この部分を栄養分解層という。両層の境界が補償深度で、透明度の2~2.5倍の深さがこの位置に近い。

植物プランクトンは動物プランクトンによって捕食され、これらは魚類によって捕食される。植物を餌とする生物の生育を二次生産という。二次生産者は一次生産物の消費者であり、一次生産が多ければ二次生産も多くなる。生物の死骸はバクテリアによって分解され、無機塩類に還元され、ふたたび一次生産に使われる。このようにして、湖沼中の生物の食物連鎖が完成する。湖沼中の生物は、生産者、消費者、分解者に分かれ、バランスを保っている。

生物によって成育に適合する水質に違いがあることから、生物を指標にして水質を判別する手法も採用されている。生物の種類数から指数をつくり、貧腐水性、α中腐水性(アルファちゅうふすいせい)、β中腐水性(ベータちゅうふすいせい)、強腐水性の区分が用いられる。清冽(せいれつ)な貧腐水性水域にはマスの仲間が、中腐水性水域にはコイやフナがすむ。強腐水性水域には魚は生存できず、イトミミズやヒルなどがみられる。プランクトンにも清水性のものと汚濁に強いものとがある。

[新井 正]

湖沼標式

湖沼は、生物生産に必要な栄養物質がバランスのとれた状態か否かによって、調和型湖沼と非調和型湖沼に分けられる。前者は貧栄養湖と富栄養湖に分けられ、後者はそれぞれの特色により腐植栄養湖、酸栄養湖、アルカリ栄養湖、その他に分けられる。近年ではクロロフィル量などに基づいて、貧栄養湖と富栄養湖の中間に中栄養湖を、窒素やリンが過多でプランクトンが大量に発生する湖を過栄養湖とする区分も行われている。

富栄養湖は一般に浅く、全容量に対する栄養生成層の容積の割合が大きい。それに対して貧栄養湖では、深水層すなわち栄養分解層の占める割合が大きい。富栄養湖ではプランクトンが多いために透明度は一般に5メートル以下と低く、水色は黄緑ないし緑である。貧栄養湖の透明度は一般に7~8メートル以上と大きく、水色は青である。腐植栄養湖は分解が遅い泥炭地などにみられ、水色は茶色で寒冷地に広く分布する。酸栄養湖は火山地域に分布し、その生産性は低い。アルカリ栄養湖はpHがつねに9以上のもので、石灰岩地域や乾燥地域に分布する。

[新井 正]

湖底堆積物

湖底には、その湖で生涯を終えた生物の死骸、湖岸の侵食で生じた土砂、流入河川よりもたらされる砂礫(されき)や枯れ葉などが堆積する。湖心部ではシルトや粘土の細粒の堆積物が多いが、湖岸では礫や砂も多い。火山湖では、火山灰、火山砂で湖底が覆われている例もある。

生物に原因をもつ堆積物も多く、遺骸からなる骸泥(がいでい)、腐食した腐泥および腐植泥に分けられる。腐泥は一般にいう黒い「ヘドロ」、腐植泥は褐色で湿原の池などでみられる。

貧栄養湖の新生堆積物の堆積速度は非常に遅く、しかも堆積後圧密するので、古い湖底堆積物はわずかな厚さであっても、長年の堆積環境の記録を残している。

[新井 正]

湖沼の変遷

湖沼を地質学的な時間尺度でみて、その変遷を模型的にとらえると、次のようになる。

最初に深い貧栄養湖があったと仮定する。この湖は土砂の流入や有機物の堆積でしだいに浅くなり、富栄養湖あるいは腐植栄養湖に変化する。湖岸の植物帯も発達し、湖はしだいに浅くなり、沼あるいは沼沢になる。次には湿原となり、最後には草原になる。もし長い時間の間に気候や地殻の変動がなければ、湖沼はこのような変遷をすると考えられている。しかし、現実にはいろいろな変化が加わるので、この変遷はあくまでも模型である。

自然の変遷の速度は微々たるものであるが、人為による変化がそれとは比較にならない速度で進行している。都市・村落、農地などからの排水の流入による富栄養化が各地で発生した。また、湖に流入する河川流量の人為的な変更も、湖に大きな変化をもたらす。たとえば、秋田県田沢湖では発電利用のために酸性河川の水を導入したが、これにより生態系が大きく変化し、透明度も低下した。大規模な変化としては、カザフスタンとウズベキスタンにまたがるアラル海をあげることができる。ここでは、流入河川から農業用水が取水されたために湖への流入量が減り、水面の大部分が失われ、深刻な環境問題となっている。湖沼の埋立ても無視できない。秋田県八郎潟(はちろうがた)、千葉県印旛沼、京都府巨椋池(おぐらいけ)、琵琶湖の内湖(ないこ)など、消えた水面は少なくない。なお、内湖とは大きな湖沼の岸にあり、これと直接水の交流がある付属的な小湖沼で、琵琶湖には複数の内湖がある。貯水池化された湖沼では、流入・流出水や水位変化が、平野部の湖では人工湖岸が、元来の湖の姿を変えている。

[新井 正]

植生

湖沼における植生は、平地と山地とでは、湖沼の成因によって多少異なるが、それは、水深や水温、水質、水底の状態などの差異によるものである。湖沼は生態的にみた場合、一般に沿岸帯、深底帯、沖帯に大別されるが、とくに問題になるのは沿岸帯の植生である。

沿岸帯の植生の大部分は大形水生植物(水草)である。その植生は湖岸から湖心に向かって、水深が0.2~1メートルの水域には挺水植物帯(ていすいしょくぶつたい)(抽水植物帯)、1~3メートルの水域には浮葉植物帯、1~5メートルの水域には沈水植物帯、1~10メートルぐらいの水域には車軸藻植物帯が発達する。

挺水植物帯には、普通、湖岸からヨシ(アシ)、マコモ、ヒメガマ、フトイ、ミツガシワの順に群落をつくり、水面には浮漂性のウキクサやサンショウモなどのほか、浮遊性のタヌキモ類、沈水植物のクロモ、フサモ、コカナダモなどがみられる。浮葉植物帯には、アサザやガガブタ、ヒシ、オニビシ、トチカガミ、ジュンサイ、ヒツジグサなどが群落をつくることが多い。沈水植物帯には、ヒルムシロ、ササバモ、イバラモのほか、帰化水草のコカナダモ、オオカナダモ、ハゴロモモがしばしば純群落をつくる。車軸藻植物帯の水底は、透明度が低いので、車軸藻やフラスコモの仲間が生育する。

水深が10メートル以上の深い水域になると、極端に光が弱くなるので、深底帯や沖帯といわれる深い水域には、水生植物の分布はほとんどみることはできない。

[大滝末男]

湖沼と諸民族の生活・信仰

古代エジプトの象形文字では、湖が超自然的なもの、神秘的なものを意味していたように、湖や沼は、古くから人々に神秘の思いや畏怖(いふ)の念を与え、それらをめぐってさまざまな神話・伝説や俗信を生み出してきた。古代のイラン人は、生命の樹(き)の下、世界の山の上に「中心の湖」があるという観念をもっていた。この世界観は中央・北アジアの諸民族にも伝わり、天にあってすべての川の出発点である大きな湖の存在などが語られる。水が生命や世界創造の源であるという観念は広範にみられ、湖に関しても、たとえば南米アンデスのチブチャ人の伝説上の女神は、湖から息子を抱いて出現し、この子と結婚して人々を産み出したという。水はまた豊饒(ほうじょう)の源であり、フィン・ウゴル系諸民族の間では、農民の祭りの日に川や湖に供え物をする風習がある。中国の洞庭湖(どうていこ)に投身した屈原(くつげん)(戦国時代、楚(そ)の政治家)を祀(まつ)るために、竹筒に米を入れ湖水に投じたことは、粽(ちまき)の起源を語る伝説であるが、これも5月5日に水神を祀る豊饒儀礼がもとにあったと思われる。

他方で、湖や沼は恐ろしい神怪の住む所とも観念される。「湖の国」ともいわれるフィンランドのフィン人は、河海湖沼の至る所に水の精ネッキの存在を伝える。さまざまな形をとるこの水怪は、人間や動物、ことにウマを水中に引き込むと信じられ、これから身を守るには、呪文(じゅもん)を唱えたり、金属片を水中に投じるとよいという。同様の水の精や水怪の存在は、ヨーロッパから中央・北アジアの諸民族の間で好んで語られる。それらのあるものは、狩りや漁の際に好機を与えたり、病気を治したり、悪霊から人々を守る存在でもある。中世ヨーロッパの伝説のアーサー王の神剣エクスキャリバーは、湖中から「湖の姫」によって授けられたもので、王に超自然的力をもたらした。またこの剣が王の死にあたって湖に返されたことは、湖と生命との関連を示している。ベトナムにおいても、黎(れい)朝の太祖は、ハノイの湖から得た剣の力によって明(みん)の軍を退けたという。日本の湖沼についても、沼の主や沼神、水の神などの存在が伝わり、人間に危害を加えるものとして、あるいは富や恩恵をもたらすものとして、両様に語られている。

フィン人は、湖の中に底なしの場所があり、そこから財宝に満ちたりっぱな城に住む水の神の王国への道が通じていると伝える。湖が異郷への入口との観念や湖底の異郷の伝説も各地にみられるところであり、禁忌を犯すなどして村中が陥没して湖になったという伝説にもつながっている。湖沼の生成については、巨人の足跡からできたとする話や、ウシが大きな角で大地を裂き破って水を出し湖となったという話などがある。このように湖沼は、諸々の民族において神話・伝説や俗信の舞台となっている。

他方で、湖を実際の生活の場とする民族も存在する。南米アンデス山中のティティカカ湖(チチカカ湖)はインカ帝国発祥の伝説をもつ湖であるが、ここに住むウロ人にとっては生活の場である。約1000人の人々が、イグサに似た植物トトラの切り株の上に支えられ、トトラや水草でつくられた浮島の上で漁業を主にした生活を営む。ビルマ(ミャンマー)のシャン高原に住む民族インダー(「湖の人」の意味)は、インレー湖の岸や湖で生活を送っている。彼らは、藻や水草の寄り集まってできた浮遊物を集め、それらに土や泥をのせて「土地」をつくる。湖上の場合、竹竿(たけざお)を突き通し湖底に刺して浮き島を固定させる。彼らは、漁業を生業とするほかに農業も行い、浮き島の上で蔬菜(そさい)畑を経営している。

[田村克己]

『吉村信吉著『湖沼学』(1937・三省堂/増補版・1976・生産技術センター)』▽『津田松苗編『日本湖沼の診断』(1975・共立出版)』▽『新井正著『日本の水――その風土の科学』(1980・三省堂)』▽『水野寿彦著『池沼の生態学』(1982・築地書館)』▽『水質法令研究会編『湖沼の水質保全 その現状と新しい制度』(1986・地球社)』▽『半田暢彦ほか著『湖沼調査法』(1987・古今書院)』▽『奥田節夫・倉田亮ほか編『理科年表読本 空からみる日本の湖沼』(1991・丸善)』▽『国土地理院監修『日本の湖沼アトラス』(1991・日本地図センター)』▽『西條八束著『小宇宙としての湖』(1992・大月書店)』▽『田中正明著『日本湖沼誌――プランクトンから見た富栄養化の現状』(1992・名古屋大学出版会)』▽『岩熊敏夫著『湖を読む(自然景観の読み方10)』(1994・岩波書店)』▽『平井幸弘著『湖の環境学』(1995・古今書院)』▽『西條八束・三田村緒佐武著『新編 湖沼調査法』(1995・講談社)』▽『宝月欣二著『湖沼生物の生態学――富栄養化と人の生活にふれて』(1998・共立出版)』▽『A・J・ホーン、C・R・ゴールドマン著、手塚泰彦訳『陸水学』(1999・京都大学学術出版会)』▽『田中正明著『湖沼学』(2000・三恵社)』▽『倉田亮著『世界の湖と水環境』(2001・成山堂書店)』▽『沖野外輝夫著『湖沼の生態学』(2002・共立出版)』▽『田中正明著『日本湖沼誌0-Ⅱ――プランクトンから見た富栄養化の現状』(2004・名古屋大学出版会)』▽『日本陸水学会編『陸水の事典』(2006・講談社)』

改訂新版 世界大百科事典 「湖沼」の意味・わかりやすい解説

湖沼 (こしょう)

lake

湖沼とは,海と直接にはつながらず,陸地に囲まれた盆地内に水をたたえた半閉鎖的な静水塊を指す。静水塊とは,河川など水の流動がきわめて大きな水塊に対する言葉である。しかし,現実の湖沼では,この定義のような明確な区別をしにくいことがあり,河川と湖の中間的性格の水塊がしばしば見いだされる。また海と湖の区別がつきがたい水塊もある。

自然の湖沼は,深さと大きさの差から,湖,沼,沼沢,池などに分けられている。湖は湖底までの水深が5m以上あり,湖岸寄りの浅い所に,植物の全体が水中にあるクロモ,フサモなどの沈水植物が生育しているものをいう。沼とは湖よりも浅く水深2m以下で,湖の中央部まで沈水植物が生育しているものをいう。沼沢は沼よりもさらに浅いもので,湖心までヨシ,ガマなど葉と茎とが水の上に突出している抽水植物が生えている。これに対し,池は一般に水深にはかかわらず,面積の小さい水塊を指すが,とくに人工的に作られたものをいうことが多い。他方,人工的に作られたものでも,河谷をせき止めて作ったダム湖のように大きな水塊は,自然湖沼に対して人工湖と総称される。湖の固有名は慣用的につけられたものが多いため,上述の分類と一致しないことが多い。例えば,北海道の大沼,日光の丸沼,菅沼,九州の大浪池は,湖に属するなどである。

成因

湖沼の成因は複雑で,いくつかの原因が重なることが多い。自然湖沼の主要な成因は,次のように分けて考えられている。

(1)地殻運動によるもの 大きな湖沼にはこれを成因とするものが多い。次の二つのタイプがある。(a)断層運動により生じた盆地内に水がたまったもので,琵琶湖,バイカル湖,アフリカの大地溝帯中の湖などがその例である。(b)造陸運動により広範囲にわたり生じた凹地内にできたもので,カスピ海がその代表例。

(2)火山作用によるもの 日本の湖沼ではこれを成因とするものが多い。(a)火口湖 火口に水がたまってできた湖で,火山の山頂付近によく見られる。蔵王山の御釜(おかま)はその例。一般に表面からの水の流出口がない。(b)カルデラ湖 火山の爆発や陥没などにより生じたなべ状の陥没凹地内にできた湖で,火口湖より大きい。十和田湖,田沢湖,摩周湖,北アメリカのクレーター湖などがその例で,深い湖が多い。(c)マール湖 爆発的噴火で生じた凹地内に水がたまった湖沼で,ドイツのアイフェル地方の湖や,日本では男鹿半島の一ノ目・二ノ目・三ノ目潟がその例である。

(3)せき止め作用によるもの 一般にせき止め湖といい,二つのタイプがある。(a)土石流などにより河谷の一部がせき止められて生じた湖沼。関東大震災のときにできた震生湖はその例である。(b)火山の噴火に伴う溶岩,泥流などが河谷をせき止めて生じた湖沼。裏磐梯の湖沼群や富士五湖などがそれである。

(4)海の物理作用によるもの 沿岸流の力で海岸寄りに形成された砂州や砂嘴(さし)によって,海の一部が切り離されて湖沼化したもの。潟湖(かたこ)またはラグーンと呼ばれる。海水が供給されるため比較的塩分が多く,かつ浅い。サロマ湖,十三湖,中海がその例である。

(5)氷河作用によるもの (a)カール(圏谷)の底に水がたまった湖で,日本では中央アルプスの濃ヶ池のみ。(b)大陸氷河の浸食作用で生じた凹地にできた湖で,スカンジナビア半島や,カナダ,アラスカに多く,北アメリカの五大湖が有名。

(6)河川の作用によるもの 河川の一部が切断されて湖沼化したもので,河川の蛇行部分に多く,その形態から三日月湖と呼ばれる。利根川下流の手賀沼はその例。石狩川下流にも多い。

(7)溶食作用によるもの 石灰岩や岩塩などの水に溶解しやすい地層に生じた凹地中の湖。ハンガリーのベーレン湖など。

(8)風食作用によるもの 南アフリカのトランスバール地方で,乾燥しているため,地表が風で削られた凹地に水のたまった湖で,パンpanと呼ばれているものなどがある。

湖盆形態

湖盆の形態は成因,湖沼の発達の程度によってひじょうに異なる。湖盆の形態は湖沼図(湖盆図)によって示され,表面積,最大深度,湖水の容量などがそれによって求められる。しかし,これらの値は一定ではなく,季節や経年変化があるのが普通である。表面積は湖の大きさを示す代表的な値で,湖水の平水位のときの値で示す。世界最大の湖はカスピ海(37万1000km2)で,日本では琵琶湖(673.9km2)がいちばん大きい。乾燥地域の湖では年変化が大きく,表面積の値にあまり意味はない。最大深度も平水位で示し,世界最深の湖はバイカル湖(1620m)で,世界の深湖は構造性の湖(構造湖)が多い。日本では田沢湖(423.4m)がいちばん深い。季節変化や経年変化は,湖への流入水と流出水や蒸発量のバランスで決まるので,過去の気候変化の研究に有力な手段となる。とくに流出口のない湖ではこの変化が大きい。湖盆の地形は,湖水の運動で二次的に変形され,種々の地形が形成される。湖成段丘,湖棚(こほう),湖底水道などがあり,湖成段丘は,過去の水位変化や湖盆の傾動運動によってできる。湖棚は,湖岸に波の浸食の結果できた平坦な面である。湖に流入する河川水が湖底を削って作られる湖底水道は,大河川の流入する湖にみられる。

湖水の物理的性質

湖水の光学的・熱学的性状と,水の流動,循環は,湖を性格づける基本的要素である。

湖水の光学的性質としては,水中から反射してくる光の波長組成できまる水色,水中の懸濁物による水の濁り,深さ方向への光の鉛直的減衰が重要である。水色は水の上から見た湖水の肉眼的色調で,湖水の美しさの指標となる。水中から反射してくる光の波長組成は,水中の着色物質や懸濁物,さらに底質により異なるものである。したがって一般に山間の深い湖では,水中の懸濁物が少なく,おもに水が光の吸収,反射にかかわるので,青色光の割合の多い光が水面にもどり,湖水は澄んだ青色を呈する。これに対して平野部の浅い湖は,プランクトンなどの懸濁物を多く含むために,緑色か黄褐色に見える。また,湖によっては,湖外からの流入物質により湖水が特有の色を呈することがある。泥炭地や湿原中の湖沼が,腐植物質のため茶褐色を呈するのはその例である。また無機性の微粒子が懸濁している湖では,粒子の性状によって水中からの反射光の波長組成が異なるため,種々の色を呈する。裏磐梯湖沼群はその例である。また氷河地方の湖は,氷河が削りとった細かい粘土のため白く濁っているものが多く,かつ,遠くから眺めると,しばしば美しい青緑色に見える。水色の標準には〈フォーレル〉の標準液や〈フォーレル・ウール〉の標準液が使用される。〈フォーレル〉のⅠ号は青,ⅩⅠ号は黄色で,数の小さいほうが美しい。たとえば,本栖湖はⅠ号,十和田湖はⅡ号,野尻湖でⅤ号である。湖水の透明さは,水を濁らせる有色物質と懸濁物質による光の吸収減衰により左右される。湖水の濁り度を定量的に測るものさしとしては,透明度transparencyが一般的に用いられている。これは直径約30cmの白色円板(考案者の名を用いセッキ円板ともいう)を水中に下げていき,水上から肉眼で円板が見えなくなる限界の深さで示す。透明度は,水中の懸濁物の濃度と逆双曲線的な量関係にあるので,山地の湖は一般に透明度が大きく,植物プランクトン量の多い平野の湖で透明度は小さい。摩周湖はかつては世界で最も透明度の大きい湖(1931年に41.6mを記録)であったが,近年は20~30mに下がった。その他の湖沼でも,近年富栄養化に伴う植物プランクトン量の増加で,透明度の低下が目だっている。湖水中に投入した太陽光は,有色物質と懸濁物による光の吸収で,深さとともに減衰していく。その減衰は一般に指数関数Id=I0e⁻αd(Idは水深Dにおける光度,I0は水面における入射光の強さ,αは光消散係数)に従う。日本の湖沼では消散係数と透明度Trの間に,α=1.7/Trの量関係が認められている。有色物質や懸濁物による光の吸収にも波長選択性があるので,懸濁物の少ない澄んだ湖では,水深とともに青色の光が主体を占めるようになる。植物プランクトン量の多い湖では,緑色から黄色にかけての光が深層で大部分を占めるようになる。なお,光は植物プランクトンや水草など光合成活動を営む植物に不可欠なので,湖水中における光の鉛直的減衰の度合は,これら生物の生活を大きく支配する要因としてきわめて重要である。

湖水の温度は,湖の中の生物の活動や化学的変化を支配する一つの要因である。その温度は,太陽からの熱によって決定されるので,湖の置かれている地理的位置と季節によって変化する。また,表層と底層でも異なっている。冬季結氷する湖の1年間の水温の変動をみると,冬季は表面が結氷しているので表層の温度は0℃となり,底の方になると少し上昇してくるが,4℃をこえることはない。春から夏にかけては昇温期で,表面水温が徐々に上昇し,昇温は深層に及んでくる。夏になると表層は年間での最高水温を示し,表層と深層の間に水温変化の大きい躍層(やくそう)が発生する。夏季にはこのように表層,躍層および深水層の3層に分けられる。秋季の冷却期間になると,表層から冷却されていく。夏季のように水温成層が形成されると湖水は停滞し,上下等温のときは対流により湖水が循環する。表面水温が冬季に4℃以下に低下する湖を温帯湖,それ以上の湖を熱帯湖と呼び,日本では箱根の芦ノ湖と琵琶湖を結んだ線がこの境となる。

化学的性質

溶存成分は,その湖の周辺の地質や気候的条件により大きな変化を示す。溶存成分の量が500mg/l以下の湖は淡水湖,それ以上を塩水湖とする。また海水の侵入する湖を汽水湖と呼ぶ。

(a)水素イオン濃度(pH) 湖水のpHはナクル湖(ケニア)の12や潟沼(鳴子)の2前後のように極端なものを除いて,だいたい6~8の中性のものが大部分である。強酸性の湖水は,火山が起源の硫酸による。なお,湿原の有機酸による酸性湖では,せいぜいpH4までの弱酸性のものが多い。湖水のpHは,昼間植物プランクトンの炭酸同化に伴う溶存の炭酸ガス,重炭酸イオンの利用により上昇し,とくにラン藻の水の華が発生する富栄養湖では夏季表面近くの水は,pH10近くまで上がる。

(b)溶存酸素 湖水中の溶存酸素は水中の各種生物の生活とともに,各種化学物質の酸化的変化を支配する重要因子である。湖水への酸素の供給は大気からとともに,植物の光合成に伴う酸素生産で行われるが,その供給状態は,季節的な湖水の成層,循環により大きく変わる。春や秋,冬の水温が上下一様になる湖水の全循環時には,大気中の酸素が湖水に溶けこみ,全層の水が空気の酸素で飽和する。一方,湖水の成層時は大気からの供給は湖表面のみに限られる。しかし,光の投入が十分な表層近くでは,植物の光合成活動に伴う酸素の生産が活発で,とくに夏のように光合成活動が活発なときは,表層水では溶存酸素は過飽和状態となる。一方,水中の動植物の呼吸や有機物の微生物学的分解に伴う酸素消費により,溶存酸素の減少が起こる。とくに,大気や植物からの酸素の供給のない成層の深層水では,溶存酸素の顕著な減少が認められる。この場合,植物の生産活動や湖外からの流入による有機物の供給が多いほど,この成層時の深層水の溶存酸素の減少は著しくなる。

(c)炭素,窒素,リン これら生物の生活に不可欠な元素類は,他の元素に比べて生物の要求に対し湖水中に限られた量しか存在しないのが普通である。これら元素は,湖水中に溶存無機態,溶存有機態および生物体の構成分として,さらに非生物的懸濁態として存在する。溶存炭酸,重炭酸イオン,炭酸イオンは溶存無機態炭素の主要部分であり,植物の光合成に利用される。この三つの形の炭酸を合計した全炭酸量は,日本の湖沼では1lの水中に1~5mgCくらいあるが,ヨーロッパの石灰岩地帯にある湖では,20~30mgCにも達する。溶存無機態窒素では硝酸イオン,アンモニアイオンが,溶存無機リンではリン酸イオンが主要なものである。植物に必須の栄養塩としてその含量の差は,湖による植物生産の差をもたらす主要因となっている。これら無機態栄養塩の湖水中の量は,植物の生産活動が活発な春から夏にかけて,その利用吸収により表水層で著しく減少する。他方,深層水では有機物の微生物学的な分解による無機化が卓越するため,それらの濃度が高い。懸濁態の炭素,窒素,リンは,植物プランクトンがその主要部を占めるため,植物の生産が活発な夏の表水層でその量は多く,深層水で少ないのが一般的である。

(d)その他の化学成分 火山性の湖が多い日本の湖では,外国の湖と比較して湖水中の溶存ケイ酸の含量が多い。これと反対に,石灰岩地質の外国の湖沼と異なり,日本の湖沼はカルシウムが少ない。同様に地質の反映として,火山地方の湖では,硫酸イオンや硫化水素量が多いのも日本の湖の特色である。

湖の生物

湖沼は半閉鎖的な水塊であるため,そこに住む各種の生物と環境の間の相互作用はきわめて密接で,それぞれ湖全体が一つの独立した生態系を作り上げている。この湖沼生態系では,湖の中における生物の生活場所の特性と生物構成から,沿岸帯,沖帯,深底帯の三つの生態区分に分けられる。

沿岸帯は湖岸に沿った大型植物が生育している水深の浅い区域で,波打ちぎわから湖心に向かい抽水植物,浮葉植物(スイレン,ヒシのように葉を水面に浮かべる水草),沈水植物が順に帯状に分布している。抽水植物の繁茂する所はシルトや粘土,植物遺体が堆積しやすく,餌となる小型の藻類や有機物の量が多い。そのうえ,波浪の影響が少ないので,小型の動物が数多く住みついている。泥中は水生昆虫のよい住み場所となり,水中には動物プランクトンも多い。浮葉植物は葉が水面に浮いているため,沈水植物より光をよく利用でき,水の濁った湖沼でもかなりの繁茂を示す。とくに,水の華の発生する湖では,ヒシなどが沿岸帯植物の主要部を占めるようになる。沈水植物は葉が水中にあるため,光合成の支配因子である水中光度に依存し,その分布下限の深さは光合成と呼吸が補償しあう深さより若干浅い。最も深い所まで生育する沈水植物は,光合成の補償点光度が低いシャジクモとフラスコモで,その分布帯が沿岸帯の下限になる。

沖帯は湖容積の大部分を占める沖合の水体部分で,水中を浮遊して生きているプランクトン(浮遊生物)と,遊泳生活をするネクトン(遊泳生物)とが主要生物群である。プランクトンは,一生浮遊生活をする植物プランクトン,動物プランクトンの2群に大きく分けられる。植物プランクトンは,光合成により生体としての有機物を合成し増殖していく独立栄養生物であり,湖沼における最も主要な一次生産者(基礎生産者)である。先に述べたように,水中に透入した太陽光は水深とともに減衰していくので,植物プランクトンが光合成を行えるのは,湖の表層近くの水中に限られ,その下限は水中光度が湖表面の値の1%に低下する深度にあたる。この深度を補償深度といい,それから上の湖表面までの水中では光合成生産が活発に進むので,生産層という。生産層の深さは経験的にほぼ透明度の2.5~3倍の深さにあたる。湖の植物プランクトンは,ケイ藻,緑藻,ラン藻,黄色鞭毛藻,褐色鞭毛藻,渦鞭毛藻などの植物群(綱)にまたがる各種の微細な藻類種から成るが,それらの構成や量は,湖により季節により大きく異なる。一般に山間にある澄んだ湖ではホシガタケイソウ(アステリオネラ),メロシラなどのケイ藻類,サヤツナギやオクロモナスなどの黄色鞭毛藻類,クリプトモナスなどの褐色鞭毛藻類が主体をなす。これらは春の循環期に大きな増殖を示すが,その量は比較的少ない。これに対し平野の浅い湖では,植物プランクトン量は全体として多く,春はホシガタケイソウ,オビケイソウ(フラギラリア)などのケイ藻,夏はミクロシステス,アナベナなどのラン藻が大増殖をする。とくにラン藻の大増殖時には,湖面全体が緑青色を呈するほどになり,水の華またはアオコと呼ばれる。湖沼の動物プランクトンの主要構成要素は,甲殻類に属するミジンコやケンミジンコおよびワムシ類のほか,各種原生動物がある。動物プランクトンもその構成や種類が,湖や季節により大きく変わる。また水中を上下に昼夜移動を行う。動物プランクトンの構成や量の季節変化は,餌となる植物プランクトン,動物プランクトンを捕食する魚との間の食物関係,および動物プランクトンの産卵や成長を支配する水温の変化と密接な関係がある。湖水中を遊泳するネクトンのおもなものは魚類である。魚類は生活史上の段階により,餌や生活環境に対する要求が変わり,しかもそれが魚種により異なるので,魚類の分布や住み場所は水域により,季節により大きく変わる。冷水を好むサケマス類は,夏期でも深層水温が上がらぬ山間の深い湖に多いが,高温性のコイ,フナなどは汚染した低酸素水域でも生活できるため,平野部の浅い湖で優占する。魚類の分布水深は季節により変わり,これを利用して漁が行われている。

深底帯は補償深度以深の湖底部で,底泥中の底生動物とバクテリアが主要生物である。代表的底生動物としてはユスリカ幼虫,フサカ幼虫,イトミミズがある。底生動物の種構成や量は,底泥中の有機物量や酸素量により大きく支配される。深層水中の溶存酸素量は,生産層から供給される有機物量に支配される酸素消費度で大きく左右されるので,生産層での植物プランクトンの生産が大きい湖ほど深層水中の溶存酸素は少なくなり,底生動物の分布に大きな影響を与える。山間にある美しく澄んだ湖では,深層水は夏でも酸素が豊富で,酸素を必要とするナガネユスリカなどが優占している。これに対し,平野部の植物プランクトンの生産の高い湖では,深層水は酸素量が少なく,オオユスリカなどのヘモグロビンをもち低酸素環境に耐えられる底生動物が優占している。ドイツのティーネマンは,このように植物の生産と深層水中の酸素量,底生動物の種構成の間に密接な支配関係があることから,前者の湖をタニタルサス型(指標となる底生動物名),後者をキロノマス型として,湖を二つの型に分けた。

湖沼型

山間にある深くて湖水が美しく澄んでいる湖では,一般に水中に栄養塩が乏しく植物の生産活動は著しく低い。深層水は夏でも溶存酸素が豊富である。沿岸帯の発達はわるく,湖棚も小規模で,沿岸植物は貧弱である。これに対し,平野部の浅い湖は,湖水中の栄養塩が豊富で,植物プランクトン量が多く,湖水は濁り,透明度は小さい。夏にはラン藻の水の華が大発生し,湖面全体が青緑色となることが多い。浅いため,風により湖水は上下に混合されやすいが,水温成層ができると深水層の溶存酸素は著しく低下する。沿岸帯では水草が繁茂している。これら二つの型の湖は,先に述べたタニタルサス型,キロノマス型にそれぞれあたり,今日では前者を貧栄養湖,後者を富栄養湖,両者の中間的性格の湖を中栄養湖と呼んでいる。このように,湖沼における植物の生産とその支配因子に注目して分けた湖の型を湖沼型lake typeという。ティーネマンは,生産支配因子が極端にかたよっていない湖を調和型湖沼,著しくかたよっている湖沼を非調和型湖沼とした。前者は栄養塩環境の差から富栄養湖と貧栄養湖に,後者では(a)腐植物質の多い腐植栄養湖,(b)湖水のpHが著しく低い酸栄養湖,(c)湖水中に鉄を多量に含む鉄栄養湖,(d)湖水中にナトリウム,カリウムを多量に含むアルカリ性のアルカリ栄養湖に分けられる。(a)は北ヨーロッパや北アメリカ,日本では北海道などの泥炭地や湿原地にある腐植物質を含む湖で,水の色は茶褐色である。本州では尾瀬沼や志賀高原の湖沼群がその例である。(b)は火山性の無機酸を含む強酸性の湖である。鳴子の潟沼(pH 1.8~2.1),下北半島の恐山湖(pH 3.2~3.6),磐梯山の猪苗代湖(pH4.6~5.3)はその例である。酸につよい限られた種数のプランクトンとユスリカなどが成育し,生物相は貧弱である。しかし,白根山の湯釜(pH 0.9)は酸性が強すぎ,現在までのところ生物の存在は認められていない。(c)は水中に鉄を多量に含み,酸性のものが多い。湖底や湖岸に赤褐色の水和酸化鉄の沈積が見られる。裏磐梯の赤沼や秋田県の須川湖などがその例である。(d)は日本には例はなく,乾燥地域の塩湖でみられる。生物相は極端にかたよっている。

これらの湖はいつまでもその性状を保ち続けるのではなく,流域の変化などの影響をうけ,時間の経過とともに変化する。その変化の速度や方向は,湖の置かれている地理的位置や環境により大きく異なる。

→湖沼汚濁 →富栄養化

執筆者:堀内 清司+坂本 充

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「湖沼」の意味・わかりやすい解説

湖沼

こしょう

lake

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「湖沼」の意味・わかりやすい解説

湖沼【こしょう】

→関連項目湖沼学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「湖沼」の読み・字形・画数・意味

【湖沼】こしよう

字通「湖」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の湖沼の言及

【湖】より

…日本語のみずうみの語源には〈水海(みずうみ)〉あるいは〈淡水海(まみずうみ)〉などの説があるが,世界には淡水湖だけでなく塩水湖もある。湖の自然的な記述は〈湖沼〉の項に詳説されるので,本項では日本,中国,ヨーロッパの湖をめぐる伝説・習俗について述べる。

[日本]

淡水の湖は,古くは〈淡海(あふみ)〉と呼ばれた。…

※「湖沼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...