精選版 日本国語大辞典 「王政復古」の意味・読み・例文・類語

おうせい‐ふっこワウセイフクコ【王政復古】

改訂新版 世界大百科事典 「王政復古」の意味・わかりやすい解説

王政復古 (おうせいふっこ)

Restoration

共和制,武家政治などによって支配の座を追われていた君主政体が,ふたたび旧体制を回復すること。通常,O.クロムウェルの共和政治崩壊後のイギリスにおけるスチュアート朝のチャールズ2世の即位,ナポレオン1世没落後のフランスにおけるブルボン朝のルイ18世の即位,および日本の明治維新,以上三つの歴史的事例をさすことが多い。英仏の場合,旧王政を支えていた貴族や僧侶らを中心とする〈王党派〉勢力の存在,また王朝が体現する伝統の権威の存続が,〈復古〉実現の条件となっていたが,旧王政(絶対主義王政,アンシャン・レジーム)を打倒した〈市民革命〉後の社会においては,ブルジョアジー等の新勢力の台頭,および合理主義的思考の発展に伴う伝統の権威の低下のゆえに,文字どおりの旧体制の〈復古〉は困難となる。そこでなんらかの形で〈立憲主義〉を加味した統治による再建が図られるが,英仏いずれの場合も,まもなく,反動化を進めたすえに再び打倒されるにいたる(名誉革命,七月革命)。イギリス王室はその後も存続するが,そこでは〈君臨すれども統治せず〉という言葉に示されるように,実質的統治権はもはや放棄され,国民統合の象徴たる〈尊厳的部分dignified parts〉(バジョット)としてのみ機能することになる。一般には,光輝ある過去の復活を掲げる〈復古〉は,たんなる反動や歴史の逆行を意味するにとどまらぬことも多い。〈革命revolution〉の原義は〈回転〉を意味するが,多くの革命が古代の理想への復帰を掲げて現体制を打倒しようとする。また,新しく成熟し確立された体制を〈復古〉のイデオロギーによって正統化しようとする場合もしばしば見られる。しかしその場合は,新しい体制それ自体が内在的に含みはぐくんできた理念にではなく,伝統的権威に体制の正統性の根拠を求めようとする点において,〈上からの革命〉の正統化と結びつきやすい。明治維新がその典型の一つだが,そこでは下からのエネルギーを維新政権の中に吸収してゆくためのイデオロギーとして,過去の幻影の〈復古〉が機能したのである。ちなみに明治維新を英語でMeiji Restorationという。

日本

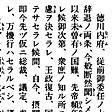

19世紀前半,西欧諸国のアジア進出による対外的危機感の増大と,商品経済の浸透に伴う幕藩体制の動揺を前にして,外国の脅威に対抗するために国内の結束を促し,併せて幕藩体制を強化するという意図のもとに,〈水戸学〉の学者を中心として,日本は〈万世一系〉の天皇の君臨する諸外国に優越した国であるという〈国体〉の観念が唱えられた。この観念は1854年(安政1)の開国以降,これに反対する朝廷と幕府との対立がしだいに深まるにつれて,〈尊王倒幕論〉へと発展していった。〈尊王倒幕論〉は,〈攘夷〉すなわち外国勢力を打破するためには,幕府を倒して本来の統治者である天皇が政治を行う国家をつくるべきだとするもので,当初は〈勤王の志士〉と称する民間の武士の間で主張されたが,長州や薩摩のような大藩が朝廷と結んで幕府に対抗するに及んで巨大な政治力となった。第2次長州征伐に失敗した幕府は1867年(慶応3),将軍徳川慶喜の手によって朝廷への政権返還を行ったが(大政奉還),慶喜の意図は準備の整わぬ朝廷方に形式的に政権を返上して徳川家の権力を実質的に保持しようとすることにあった。しかし,これを察知した長州・薩摩の朝廷方(大久保利通,西郷隆盛,木戸孝允)や岩倉具視らは,土佐の公議政体論をおさえ,徳川家の無力化を図って,1867年12月9日には自らの手で〈王政復古の大号令〉を発した。その内容は(1)徳川慶喜の大政返上および将軍職辞退の許容,(2)摂政・関白および幕府の廃絶,総裁・議定・参与の三職の設置,(3)諸事神武創業のはじめにもとづき,搢紳(しんしん)・武弁・堂上・地下の別なく至当の公議をつくすこと,というものであった。さらにこの夜岩倉,大久保らは〈小御所会議〉を開いて,慶喜の辞官・納地を命ずることに決定した。このため朝廷方と幕府方との間で武力衝突(戊辰戦争)が生じたが,翌年朝廷方の勝利に終わった。この間,朝廷方の新政府は,68年(明治1)1月15日各国公使に王政復古を通告,また中央政府機構を整備,同3月には,公議輿論の尊重,人材登用,知識を世界に求めること等をうたった〈五ヵ条の誓文〉を発して新国家建設の方針を内外に明らかにした。その一方で新政府は,〈神武創業〉すなわち古代王制への復帰を理想として〈祭政一致〉を掲げ,神祇官の設置,神道思想の興隆に努めた。

しかし,〈王政復古〉は本来諸外国に対抗するための強力な国家の建設を主たる動機とするものであったから,政治制度や政策のすべてにわたって〈復古〉を実施することは不可能であった。権力基盤の安定に伴って新政府はしだいに復古の方針を改め,〈文明開化〉の進行と相まって本格的な〈富国強兵〉の道を歩むことになる。日本においても〈王政復古〉は文字どおりの意味では実現せず,むしろ〈革命〉の要素を含むものとなったが,明治新政府が〈王政復古〉の理念をその正統性の根拠のひとつとしていたことは,その後の日本の政治や文化に大きな影響を残すことになった。明治憲法で天皇が最高統治者と定められたのは〈王政復古〉の理念に由来するが,実質的な政治決定は大臣が行ったために,統治が混乱し政治責任があいまいになることがあった。また1890年に出された〈教育勅語〉は,道徳の淵源を天皇に置いていたため宗教・道徳と政治の区別が確立せず,信教の自由,言論の自由が制限されることになった。〈王政復古〉の理念は,旧来の幕藩体制を倒し,西欧を範とする新国家の建設を可能にした反面で,西欧とは異質の伝統的な諸要素を復活強化することにもなったのである。

→尊王論 →明治維新

執筆者:坂本 多加雄

イギリス

1660年5月チャールズ2世の即位により,ピューリタン革命に終止符が打たれ,イギリスが共和制から君主制に復帰したことをさす。1658年9月O.クロムウェルの死後護国卿となった次男のリチャードは,父親と異なり政治的手腕を欠き,議会と軍隊を統御できず,翌年5月辞職した。この護国卿政権の崩壊と軍隊の内部分裂によって国内は無政府状態となったが,スコットランド駐留軍司令官モンクが兵を率いてロンドンに入り,長期議会を復活させ,亡命中のチャールズを迎えるための仮議会の召集を決議させた。いっぽうチャールズは〈ブレダ宣言〉を発表して,王政復古の条件として,革命中の言動の大赦,信仰の自由の保障,土地移動の確認,兵士の未払い給与の支払いの諸点を約束した。仮議会はただちにこれを受諾し,60年5月チャールズは熱烈な歓迎の中をロンドンに入って戴冠式をあげ,ここに王政復古がなった。この時点から次王ジェームズ2世の名誉革命による国外逃亡(1688年12月)までの時期がイギリスにおける王政復古時代である。

この王政復古は,ピューリタン革命前の旧体制への復帰を意味するものではなかった。革命の最初の段階で実現した国制改革や〈航海法〉などの主要な議会立法は,ほぼ例外なしに継承されたからである。だが〈ブレダ宣言〉の約束は,新たに召集された〈騎士議会〉(かつての国王派=騎士党員が多数を占めた)と国王の両者によってしだいに裏切られていった。革命派の残党に追及の手がのび,議会は一連のピューリタン弾圧立法(クラレンドン法典)を制定して,国教会への信従を強制した。いっぽう国王は,従弟のフランス王ルイ14世の親政に刺激され,その援助のもとにカトリック復活を約した〈ドーバー条約〉(1670)をひそかに結び,さらに〈信仰自由宣言〉(1672)を発して,カトリック教徒への好意を示した。翌年議会は公職につくものを国教徒に限る〈審査法〉を制定してこれに対抗し,国王と議会の間の溝は深まった。1678年〈教皇支持者の陰謀〉が発覚し,カトリック教徒の王弟ヨーク公ジェームズ(のちのジェームズ2世)に対する〈王位継承排除法案〉が議会に提出されたが,ホイッグ,トーリー2派の激しい対立によって政治危機はいっそう強まった。結局この法案は成立せず,85年ジェームズ2世が即位した。新王のもとで専制とカトリック化の政策にさらに拍車がかかり,88年皇太子の誕生を契機にして名誉革命となった。

なお30年近いこの王政復古時代には,革命期の禁欲的なピューリタニズムの強権的な支配に対する反発から,宮廷と社交界には淫蕩な雰囲気が強くなり,またフランス古典主義の影響をうけて,文学・美術・演劇などの活動も盛んになった。思想傾向としてはピューリタニズムの解体と経験論の台頭がこの時代の特徴をなすが,支配階層の間には〈40年代の恐怖〉の再現を警戒する気持が強く,またペストの大流行(1665),ロンドン大火(1666),オランダ艦隊の来襲(1667)が,政治的な危機にもまして人心を動揺させた。

執筆者:今井 宏

フランス

1814年のナポレオン没落後,亡命先から帰ったルイ18世が即位して,フランスにブルボン王朝が復活したことをいう。王政復古の当初,ウルトラと呼ばれる過激王党派がボナパルト派に白色テロルを加え,アンシャン・レジームを完全に復活させようとする。しかし社会的動揺の再発を恐れたウィーン体制諸国の意向を背後にしたルイ18世は,国内の自由主義的なブルジョアとの妥協をはかり,イギリス流の立憲王政を樹立した。欽定憲法たる憲章(シャルト)は,王権の神聖不可侵と世襲を規定したが,同時に法の前の平等,所有権の不可侵,基本的人権を定めて,フランス革命の成果を受けいれていた。

十億フラン法

しかし1820年よりウルトラの勢力が増大し,24年にルイ18世が死去すると,彼らの指導者アルトア伯が王位を継ぎ,シャルル10世となる。こうした政治的反動のなかで大革命中に政府が没収し一般に分割売却した旧亡命貴族等の土地の奪回という,かねてからの願望を王党派は実現しようとした。旧貴族は憲章で再び貴族の称号を認められたものの,旧来の諸特権のすべてを失っていたから,議会や県知事などに進出して政治力を強めなければならず,旧土地の奪回は勢力回復の手がかりであった。しかしこれは近代的所有権を確認した憲章の規定に反することでもあって,結局,旧所有者に国家から賠償を支払うという〈亡命貴族の十億フラン法〉の成立となった。1830年の七月革命は,こうした反動的潮流をくつがえしたものである。

保護関税

財産額を規準とする厳しい制限選挙制のもとで,議会に代表を出せたのは貴族をはじめとする大土地所有者と上層のブルジョアであった。彼らは経済政策として,輸入品に高い関税をかける保護関税を実施した。大土地所有者はこうして国内の農産物価格が安い輸入品によって下落するのを防ぎ,ブルジョアは安価な鉄や鋼,さらに織物の流入を防いで,国内工業を保護しようとした。両階級の利害はこの政策によって対立しないように調整されていたのである。

工業と農業

大資本による工業経営は少なく,農業と兼業する農村の家内労働力が広範に利用されていた。大工場は例外的で,水力を動力とした小工場は河川に沿って,また製鉄所は木炭を燃料としていたために森林の近くに立地した。綿織物業で初めて力織機が使用されるが,それは1822年のことである。

1830年に人口は3240万であったが,王政復古期を通じて,農業人口はおよそ75%を占めていた。だが保護関税にたよる大土地所有者は,農業生産の改良に力をいれず,二圃制,三圃制による休閑地がまだ広範に存在した。不作による食糧不足は深刻になり,その状況は18世紀と変わらなかった。1816-17年の大飢饉には,パリやリヨンなどの大都市で2kgのパンが1.25フランであったのに,農村では3~5フランすることがあった。輸送手段にも問題があり,地方と大都市間よりも,地方相互の間の道路が不完全であった。パリなどへの穀物輸送は政府が全力をあげたのである。北東部の一定の村々は飢餓状態となり,草や木の根で飢えをしのぐありさまで,食糧暴動が発生し,輸送馬車,市場,パン屋が襲撃され,孤立した農場が占拠された。

道路と運河

道路は王道,県道,村道の区分がつけられた。全長約3万2000kmの王道,つまり国道をとってみても,この時代の初期に舗装されていたのはその3分の1であった。直線に走る王道の幅は10~12m,しかし車道は4~6mにすぎなかった。政府は10~20kmごとに駅をもうけ,駅馬を用意した。1834年に1548駅と1万9850頭の駅馬があったという。馬車の種類は多様であったが,駅馬車が優先権をもつ急行で,パリからは午前6時に11の方面に向けて駅馬車が発車した。車体には改良が加えられ,1830年には1kmを5分45秒で走行したという。パリからボルドーまで45時間,リヨンまでが47時間という速さになった。乗車賃は高く,チップなどを除いてもボルドーまで181フランであった。

貨物の運搬は水運にたよる場合が多かった。フランス南部からの輸送は,海路ジブラルタル海峡を通ってフランス北西部の海港にいたっていた。パリの場合,セーヌ川は大動脈であり,セーヌの河岸の荷揚量はフランスのどの海港より多かったという。水運のために利用された水路は1830年で8225km,舟は岸をいく馬によってひかれた。道路と同じく駅や駅馬が用意された。蒸気船は1828年にセーヌ川で初めて運航し,翌年までにロアール川下流やローヌ川でも運航しはじめた。王政復古期には922kmの運河が開かれた。通信については,1828年に3万7367の市町村のうち,郵便局の存在する市町村は1780にすぎなかったということが,全体の状態を物語っているといえよう。

社会の在り方

1821年において,フランスの各郡の中心の町をとってみると,その多くは人口1万以下で,それらの町の人口の合計は全人口の14.5%にしかならない。人口10万以上の都市はパリ,リヨン,マルセイユの三つでしかなく,それぞれの人口は,71万4000,14万9000,10万9000であった。パリへの人口の集中が目だっている。しかし以上の数字は,都市的生活はまだ基本的な社会の特徴になっていないということを示している。近代都市の生活は,都市の多様な施設のシステムや社会的諸制度に支えられてこそ可能となる。交通・通信手段の不十分な状況もこれに加えて考えれば,この時代の社会は制度の網の目を欠いたものである。1826年の平均寿命が36歳,また29年度の徴兵のうち,52%が完全な文盲であるということもまた,医療制度,教育制度の欠如を示すものである。この近代初頭,人々は家族のつながりや職業のきずな,生活習慣を共にする者たちのきずななどをたよりに生活していた。村落共同体の生活もまだ強力に生きていたのである。

執筆者:喜安 朗

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「王政復古」の意味・わかりやすい解説

王政復古(日本)

おうせいふっこ

江戸幕府の崩壊から明治政府の成立過程における一つの政治理念で、最終的には、1868年1月3日(慶応3年12月9日)の「王政復古の大号令」の発表による新政府成立を示す。江戸時代には、全国統治の実権は将軍=徳川氏と幕府に握られ、天皇や公卿(くぎょう)で構成される朝廷は、儀礼的な存在に形骸(けいがい)化され、内外政治の外にあった。しかし、長く続いてきた天皇の伝統的な権威は根強く、征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)の地位も天皇からの任命によって成り立っていた。本来天皇に帰属する天下統治の大権が将軍に「委任」されているという考え方は、儒学では王者と覇者を区別する「王覇論(おうはろん)」、国学では君と臣の分によって説明する「名分論(めいぶんろん)」によって合理化され、幕府政権を擁護していた。しかし19世紀後半、国内諸情勢の変化に加えて、諸外国の圧力により幕府の支配が揺らぎ始めたとき、外国に対応する日本の国家的統一、つまり、支配者は朝廷(天皇)なのか幕府(将軍)なのか、さらには、朝幕関係のあり方、幕府政権の立て直しなどの具体的な政治課題が登場してきた。1846年(弘化3)2月、仁孝天皇(にんこうてんのう)の後を継いだ孝明天皇(こうめいてんのう)は、相次ぐ外国艦船の来航と通商要求に対して、海防の強化を求める沙汰書(さたしょ)を幕府に与え、それ以後も「攘夷(じょうい)」の方針のもとに、幕府に対して積極的に政治的指導を行った。朝廷が単なる権威的存在でなくなるとともに、幕府政権改造構想の一つとして「公武合体」が説かれるようになる。老中安藤信正(あんどうのぶまさ)が実現させた1862年(文久2)の和宮降嫁(かずのみやこうか)は、天皇側からは幕府の専断にたがをはめ、攘夷を実行させるための「公武合体」であったが、幕府側にとっては「幕府延命策」として受けとられたものであった。文久(ぶんきゅう)年間(1861~1864)の後半から慶応(けいおう)期(1865~1868)の政局は、幕府(将軍)自体の主体性が消滅して、不安定で流動的なものとなっていった。しかし他方、孝明天皇が強く求めていた攘夷断行も、長州藩の対外敗北と文久三年(1863)八月十八日の政変でつぶれ、松平慶永(まつだいらよしなが)(松平春嶽(しゅんがく))、山内豊信(やまうちとよしげ)(山内容堂(ようどう))、伊達宗城(だてむねなり)らを抱き込んだ雄藩連合に支えられた公武合体政権が目ざされるに至った。そこに一貫していたのは、幕府(将軍)の否定(倒幕)が説かれてはいないことであった。一方、水戸藩や各地の志士の唱えた攘夷論は、なし崩し的に開国を余儀なくされている幕府への批判から、天皇の存在を重視し、尊王攘夷論として高揚をみていった。安藤信正の暗殺をねらった坂下門外の変の主謀者大橋訥庵(おおはしとつあん)は、すでに幕府政権を否定した「王政復古」を説いていた。

こうしたなかで、京都の攘夷派公卿、とくに岩倉具視(いわくらともみ)が早くから唱えていた「関東へ委任してある政権を、朝廷へ収復すべし」とする王政復古論が、万延(まんえん)・文久年間(1860~1864)から大きな影響力をもつようになっていった。そして、強硬な攘夷論を放棄した長州藩と、薩英戦争(さつえいせんそう)後の薩摩藩とが連合して武力倒幕派を形成し、そこにこの王政復古論が結合して1867年(慶応3)に至る。同年10月、幕府は薩長の武力倒幕派を一時的に抑えたが、土佐藩の主導による将軍徳川慶喜(よしのぶ)の「大政奉還」によって崩壊した。しかし、朝廷・旧幕府・雄藩連合による「公議政体論」に対して、岩倉と結んだ薩長武力倒幕派によって、12月9日、王政復古の「告諭」(いわゆる「大号令」)が出された。倒幕派公卿と、尾張(おわり)、越前(えちぜん)、土佐、安芸(あき)、薩摩の5藩によるクーデターで、主眼は徳川氏の排除にあり、慶喜の辞官・納地を命じ、新政権でのいっさいの地位が否定された。総裁・議定・参与の三職以下、七科の制(のち八局)による新政府が成立したが、旧幕府に対する厳しい責任追及が、戊辰(ぼしん)内乱を招くに至るのである。

[河内八郎]

『維新史料編纂会編『維新史』全6冊(1939~1941・明治書院)』▽『遠山茂樹著『明治維新』(1951/改版・1972・岩波全書)』▽『吉田常吉他編『幕末政治論集』(『日本思想大系56』1976・岩波書店)』

王政復古(Restoration)

おうせいふっこ

Restoration 英語

Restauration フランス語

Restauración スペイン語

革命やクーデターなどによっていったん廃止された王政が復活すること。ヨーロッパにおける代表的な例としては、1660年のイギリス、1814年のフランス、およびスペインにおける1874年と1975年の2回のそれをあげることができる。

[今井 宏]

イギリス

ピューリタン革命末期の1658年、クロムウェルの死によって護国卿(ごこくきょう)を継いだ二男のリチャードは、議会と軍隊の板挟みになって翌年辞任したため、共和制の護国卿政権は崩壊した。無政府状態のなかでスコットランド駐留軍指揮官モンクが兵を率いてロンドンに入り、復活した長期議会に王政復古のための仮議会の招集を決議させるとともに、亡命中の国王の遺児チャールズと連絡をとり、革命中の行動に対する大赦、土地所有権の確認、信仰の自由などを「ブレダ宣言」で約束させた。仮議会はこれを承認し、1660年5月、熱烈な歓迎のなかを帰国して即位したチャールズ2世のもとで王政復古がなった。この時点から名誉革命(1688)までが、イギリスの王政復古時代である。しかし、チャールズ2世と次のジェームズ2世は革命の教訓を忘れて、前約を裏切り、カトリシズムを導入し、専制への傾斜を深めたため、議会との対立が再現し、名誉革命となって王政復古時代は終わった。

[今井 宏]

フランス

1814年、ナポレオン1世の退位とウィーン会議の取決めにより、フランス革命前の正統な王朝がフランスに復活することになり、革命中に処刑されたルイ16世の弟プロバンス伯が同年ルイ18世として即位し、王政復古がなった。以後、ナポレオンの「百日天下」(1815)の中断を挟み、次のシャルル10世(在位1824~30)までが、フランスの復古王朝の時代である。憲法は制定されず、「憲章」によって王権と二院制議会の妥協が図られたが、ウィーン体制に呼応してしだいに反動的傾向が強くなり、過激王党に集まった旧貴族が旧制度の復活を策したため、革命の成果を守ろうとする自由主義ブルジョアを中心に国民の不満は高まった。1830年の下院選挙で反政府勢力が多数を占めると、シャルル10世は「七月勅令」を発して、下院の解散、出版の自由の停止などの強圧的手段に出た。これがパリの民衆の怒りを爆発させ、七月革命となって、復古王政は崩壊した。

[今井 宏]

スペイン

スペインでは、1860年代から共和制を主張する野党、軍、農民の運動が高まり、68年イサベル2世が退位したが、新憲法は立憲君主制をとり、70年イタリア王家の王子アマデオを招いて国王としたが、73年退位したため、スペインは連邦制の共和国となった。しかし、保守派の貴族、聖職者、農民からなる「カルリスタ」勢力やアナキストたちは共和制を激しく攻撃し、軍事クーデターが成功し、翌年12月ブルボン家のアルフォンソ12世が即位して、王政復古となった。この復古王朝は、20世紀に入ってしばしば動揺を余儀なくされながらも、名目上は1931年のアルフォンソ13世の亡命、第二共和制の成立まで続いた。

スペイン内戦後のフランコ独裁政権は、憲法において、亡命した国王の孫のフアン・カルロスをフランコの後継者かつ国王と定めていたため、75年フランコの死後彼が即位し、立憲君主制の新憲法を制定した。これがスペインにおける第二の王政復古である。

[今井 宏]

百科事典マイペディア 「王政復古」の意味・わかりやすい解説

王政復古(日本)【おうせいふっこ】

→関連項目大原重徳|堺事件|三条実美|日本|復古大和絵派|明治維新|明治天皇

王政復古(世界)【おうせいふっこ】

→関連項目騎士党|クラレンドン|クラレンドン法典|クロムウェル|コモンウェルス|ジェームズ[2世]|シドニー|シャフツベリー|シャルル[10世]|チャールズ[2世]|ハリファクス|百日天下|フィルマー|フーシェ|ブルボン[家]|ブレダ|亡命貴族|モンク|モンマス公|ルイ[18世]|ルパート

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「王政復古」の意味・わかりやすい解説

王政復古[日本]

おうせいふっこ[にほん]

王政復古[フランス]

おうせいふっこ[フランス]

Restauration

王政復古[イギリス]

おうせいふっこ[イギリス]

Restoration

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

四字熟語を知る辞典 「王政復古」の解説

王政復古

[使用例] 徳川幕府の鎖国政策が事実上不可能になって来たことが、尊王

[使用例] 王政復古が成しとげられ、明治となってからは新政府は彼を大博士とし、翌年三月には正六位、十月には大典医に任じた[渡辺淳一*花埋み|1970]

[解説] 日本の明治維新のほか、イギリスにおけるクロムウェルの共和制のあとや、フランス革命およびナポレオンの帝政のあとに旧王朝による政治が復活したことなどについていわれます。

出典 四字熟語を知る辞典四字熟語を知る辞典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「王政復古」の解説

王政復古(おうせいふっこ)

restoration

革命などで一度廃止された王政が復活すること。

①〔イングランド〕ピューリタン革命で成立した共和政府が1660年に倒れ,チャールズ2世が即位してステュアート朝が復活した。その後,復古王政と呼ばれる体制が88年の名誉革命まで続いた。

②〔フランス〕復古王政 ①

③〔スペイン〕復古王政 ②

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「王政復古」の解説

王政復古

おうせいふっこ

Restoration (イギリス)

Restauration (フランス)

【フランス】1814年,ナポレオン1世の没落後,ブルボン朝のルイ18世が王位に復したこと

チャールズ2世はブレダ宣言を発し,フランスから帰国して即位したが,しだいに反動化し,議会との対立が深まった。

ナポレオンの百日天下をはさんで,1815年6月ウィーン会議で正統を承認された。1824年からシャルル10世が王となったが,貴族・聖職者を保護し,亡命貴族に多額の補償金を支払うなどの反動政治を推し進めたため,30年に七月革命が起こり,王はイギリスに亡命した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「王政復古」の解説

王政復古

おうせいふっこ

岩倉具視を中心とした薩長ら討幕派は土佐藩らの前将軍徳川慶喜 (よしのぶ) をも加えた公議政体論を抑え,クーデタを敢行。摂関・幕府の廃絶,総裁・議定・参与の三職設置,「諸事神武創業の始に原 (もとづ) く」ことを宣言する「王政復古の大号令」を発した。これにより皇族・公家・藩主・有力武士による新政権が誕生した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の王政復古の言及

【カトリック改革】より

…イギリスのメアリー1世の治世,ユグノー戦争,三十年戦争などがその例である。このような形の対抗改革を〈カトリック復古Restoration〉と呼ぶこともある。カトリック改革の第4期は,そのような意味での対抗改革ないし復古という政治的反動の重荷を担う時代ではあったが,教皇制の道徳的権威は強化された時代でもあった。…

【イギリス】より

…日英間の宮廷外交・文化交流も年々盛んになっている。

[軍事政策]

イギリスの常備軍は,ピューリタン革命中の1645年議会側が創設した〈新型軍(ニューモデル軍)〉に始まり,王政復古後は国王の正規軍として発達した。しかしクロムウェルが〈新型軍〉によってクーデタを起こし,軍事独裁をしいた苦い経験から,議会側は常備軍の動向をたえず警戒し,議会による軍隊の統制に配慮してきた。…

【尊王論】より

…明治維新の過程で将軍によって〈大政奉還〉がなされるのはこのためである。また,討幕派の間には〈天皇親政〉が日本本来の政治制度であるという観念が高まり,この意味で〈王政復古〉が主張される。幕末に高まった天皇こそが日本の最高かつ正統な君主だという観念は,明治以後第2次大戦における敗戦まで,ますます確固とした形で社会全体へ浸透する。…

【名誉革命】より

…国王ジェームズ2世を追放して,王の長女メアリーとその夫オランダ総督ウィレムを共同統治者として迎え,立憲君主制の基礎を固めた。 王政復古体制下の1670年代末期,チャールズ2世の弟でカトリック教徒のジェームズを王位継承から排除する法案の議会提出をめぐって政治危機は深刻となった。結局この法案は成立せず,85年ジェームズ2世が即位した。…

【モンク】より

…イギリスの軍人。王政復古に多大の貢献をなした。青年期には大陸を歴戦し,1639年帰国。…

※「王政復古」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

お知らせ

10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加

10/22 デジタル大辞泉を更新

10/22 デジタル大辞泉プラスを更新

10/1 共同通信ニュース用語解説を追加

9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

7/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新