目次 花の概念 被子植物の花 裸子植物の花 シダ植物の胞子囊穂 花の文化史 西洋 日本の民俗 日本人の〈花の見かた〉 狭義には被子植物の生殖器官をいうが,もっと広い使われ方をする場合もある。例えばソテツ,イチョウ,マツなどの裸子植物の生殖器官を含めたり,さらには胞子生殖をするツクシの穂をも花とする見解もある。

花の概念 被子植物の花は見かけ上はさまざまな形があるものの,基本的には同じで,小胞子葉と大胞子葉にそれぞれ相同なおしべとめしべ,さらに萼と花冠があり,それらが付着する花托からなっている。裸子植物の生殖器官には,萼や花冠はないが,軸の先に小胞子葉や大胞子葉が集まったものであり,シダ植物の胞子囊穂(ほうしのうすい)も胞子葉や胞子囊托が集まったものである。これらの植物群の生殖器官は少なくとも構造的に同じであり(胞子葉とその付属物が軸の先に集まったもの),花の概念を最も広くみると,ゲーベルK.E.Goebelが定義したように,胞子葉をつけた苗条 であり,シダ植物の一部にも花があることになる。しかし,花が基本的に同じ構成であっても,長い進化の過程で胞子葉や胞子囊はそれぞれの植物群の間で形態学的に分化し,また生殖の方法にも大きな違いが生じている。

胞子囊穂をつくるツクシやヒカゲノカズラ は同型胞子性であるし,イワヒバのように異型胞子性であっても,大胞子は親植物から独立している。このような胞子生殖をするものを花の概念から除外する見解によると,シダ植物には花がないことになる。裸子植物では被子植物と同じように,大胞子葉は胚珠をもち,大胞子は珠心の中で発達し,種子生殖をする。このように裸子植物の大胞子葉と被子植物のめしべ(心皮)は機能的にはよく似ている。しかし,被子植物のめしべは子房の中に胚珠を包みこみ,その先は柱頭となって花粉を受けとめ,雌性配偶体は著しく退化した胚囊となり,胚乳は極核と精核が受精してできる。また子房は発達し実となる。したがって,種子生殖をする裸子植物と被子植物の生殖器官を,たとえ花と呼んだとしても,その内容は異なる。そこで花の概念から裸子植物も除外し,被子植物だけに限定する意見も多い。

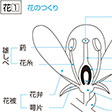

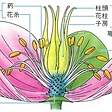

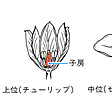

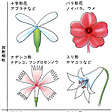

被子植物の花 花を最も狭くみると,花は被子植物に限られる。花は外側から萼片の集まった萼 ,花弁の集まった花冠,有性生殖に直接関係しているおしべ とめしべ ,さらにこれらがついている花托receptacleからなっている(図1)。萼と花冠は花被perianthと総称され,チューリップ のように,両者の間に形態学的違いがない場合には,萼は外花被,花冠は内花被と呼ぶ。萼は若い時期にはしっかり閉じ合わさって,その内側の部分を保護している。花冠は一般に美しく,虫などを花にひきつける働きをもち,花粉が柱頭につく受粉 を助け,間接的に生殖に役だつ。おしべは花粉(小胞子)の入っている葯(小胞子囊)と花糸(小胞子葉)からなっている。めしべは心皮(大胞子葉)が袋状となり,胚珠をその内側に包み込んでいて,この部分を子房 とよび,心皮の辺縁が閉じ合わさったところが柱頭となって,花粉を受け止める。多くのめしべでは子房と柱頭の間に花柱styleと呼ばれる生殖に無関係な部分が発達している。さらに花の基部に,葉が小型化した苞や小苞がみられることがあり,花の形成初期に,その保護に役だっている。花を構成している部分のうち,おしべとめしべが軸または軸と葉的器官からなるとする考えも根強く残っているが,器官学,解剖学,発生学の知見からは,おしべとめしべ(心皮)は葉的器官で,それぞれ小胞子葉と大胞子葉に相同であり,花被は葉の特殊化したものとみなされ,これらを総称して花葉floral leafと呼んでいる。花托(花床ともいう)は軸の先端が短縮したものである。栄養期の苗条は茎を伸長させ,次々と新しい葉を生ずるが,生殖期(花期)には種々な特殊化が起こり,その結果苗条の先端が花となる。特殊化の程度はさまざまで,原始的な花(モクレン科)に比べ,進化した花(キク科,イネ科)のほうがより強く特殊化している(図2)。生殖期には,苗条の頂端分裂組織 はやがて活動をやめ,生長がとまる。花托では節間が強く短縮し,普通はきわめて短いが,タイサンボク のように多数の花葉をもつ花では,花托が比較的長いこともある。花托における花葉のつき方はらせん配列(タイサンボクのおしべとめしべ)から輪生配列へ変わる。これらのほかに,花ではさらに次のような特殊化がみられる。(1)放射相称(チューリップ)から左右相称(ツユクサ)になる。(2)離れていた花葉が互いに合着する。すなわち離弁花冠から合弁花冠,離生めしべから合生めしべ,おしべとめしべが合着した蕊柱(ずいちゆう)(ラン科)。(3)子房は上位(イチゴ)から中位(バラ),さらに下位(リンゴ)になる(図3)。(4)花葉が退化して痕跡的になったり,消滅する。すなわち,おしべとめしべをもった両性花から,おしべが退化すれば雌花に,めしべが退化すれば雄花になって単性花となる。(5)花被は多輪生(タイサンボクは三または四輪生)から,多くは萼(外花被)と花冠(内花被)からなる二輪生,さらに一輪生となった単花被花(クワ,グミ,キク)や花被をもたない無花被花(ヤマグルマ)まであり,おしべが花弁化すると八重咲きとなる。これらの特殊化とともに,花葉は形,大きさ,色,においなどの面でも変化をみせ,花はきわめて多様となる。花の形態は,受粉や訪花動物の略奪から生殖に直接関係する部分を保護するため,あるいは実 や種子 の散布に対する適応的形態として理解される。エンドウやイチゴで知られているように,花が開く前にすでに受粉が終わっていることもあるが,普通は開花した後になんらかの方法で花粉が柱頭まで運ばれて受粉する。その方法には昆虫(虫媒花),鳥,コウモリなどの動物によるものと,風(風媒花)や水(水媒花)の無生物によるものに二大別される。前者では,昆虫などを誘うために美しい花が多く,においを出したり,蜜腺(スイカズラ),花盤(ミカン),腺体(ヤナギ)をもち,みつを分泌しているものも多い(図4)。また小さい花が多数集まって房をつくり,花序全体が虫を誘引するものもある。ヤナギの尾状花序,キクの頭花,ポインセチアの杯状花序などがその例である。一方,風媒花や水媒花では,花はあまり目だたず,においやみつも出さない。カツラ,ヤマグルマなど花被が消失し,花はおしべやめしべだけとなっていることがある。訪花動物に対する保護形態としては下位子房がよい例である。虫は花粉やみつを集めに花にくるが,下位子房では花被などの下に子房があり,子房は訪花昆虫から隔離された位置にある。

受粉した花粉は柱頭の上で発芽し,伸び出した花粉管はやがて子房室へ入り,さらに胚珠の珠孔から胚囊にまで達する。一方,胚珠は珠皮とそれに包まれた珠心(大胞子囊)からなり,珠心の中では大胞子母細胞が減数分裂して四つの大胞子となるが,普通三つが退化し,一つが胚囊母細胞となり,さらに分裂して一つの卵細胞,二つの助細胞,三つの反足細胞と二つの極核からなる8核7細胞性の胚囊(雌性配偶体)となる。卵核は精核と受精して胚となり,二つの極核はもう一つの精核と受精して,三倍体の胚乳となる。被子植物の胚囊では,卵核と極核の2ヵ所で受精が起こるので重複受精 という。受精につづいて珠皮は種皮となり,受粉などの刺激により子房が発達し実となる。このように被子植物の花は次の世代の子孫となる種子と,この種子を保護したり,遠くへ散布させるのに役だつ実をつくる生殖器官である。

裸子植物の花 現生の裸子植物はソテツ類,イチョウ類,マツ類,グネツム類に四大別される。生殖器官は普通雌雄が別となっている(図5)。雄の生殖器官は,グネツム類を除いて,小胞子葉に相当する雄蕊が集合した雄性胞子囊穂を構成している。一方,雌性生殖器官は上述した4群で,形態学的に大きな違いがある。ソテツ類では,雄性胞子囊穂と同じように,大胞子葉は互いに集まって雌性胞子囊穂をつくっている。イチョウでは葉腋(ようえき)から出た軸の先に二つの胚珠がついていて,軸に直接胚珠がつくとする意見もあるが,伝統的な考え方によると,胚珠の基部を包んでいる襟部(えりぶ)を退化した大胞子葉とみなしている。マツ類の球花は苞鱗と種鱗の二重構造からなっているが,軸に直接つく苞鱗を大胞子葉とみなし,種鱗はそれに腋生する胚珠をつける特別な構造物とする考えが一般的である。グネツム類のマオウ属Ephedra の生殖器官は数対の対生する苞をもつ短い枝からなっていて,雄では苞の腋に1対の合着した小苞(花被)とそれに包まれた1本の小胞子囊托がある。この小胞子囊托は1対の小胞子葉が合着したものとする考えと,軸の先に小胞子囊(葯)がついたとする意見があるが,これを1本のおしべとみて,小苞を花被と考えると,苞に腋生した器官は一つの雄花とみなすことができる。一方,雌の生殖器官は苞をもつ短い枝の先に二つの胚珠をつける。各胚珠は二つの珠皮をもつとする考えもあるが,外側のものを雄花の花被と相同とみなすと,二つの花被と一つの胚珠からなる雌花が二つついたことになる。雄花や雌花をつける苞をもつ短い枝は,全体として花序とみなせる。

デボン紀から石炭紀にかけての化石として知られるシダ状種子植物(シダ種子類 )では,図7のように種子が軸についたり,シダ植物のように羽状に分かれた葉の縁についたりしている。つまり,種子をつける大胞子葉と栄養葉は形のうえで大きな違いはない。

シダ植物の胞子囊穂 シダ植物の胞子囊は,ライニアRhynia のような原始的なものでは,軸の先につくが,多くのものでは葉の裏や縁,まれに表につく。胞子囊をつける葉を胞子葉というが,ツクシ,ヒカゲノカズラなどでは胞子葉(托)が軸の先に集まって,一定のまとまりをもった胞子囊穂をつくる(図6)。この胞子囊穂はおしべ(小胞子葉)やめしべ(大胞子葉)が集まった裸子植物の花と構造的に同じである。しかし,胞子囊穂をつくるものを含め,シダ植物は胞子生殖である。多くの場合,胞子は同型で,地上に落ちて発芽し前葉体(配偶体)となり,その上に造卵器と造精器をつけ,受精卵は前葉体上で育ち幼植物となる。イワヒバ,クラマゴケなど一部のシダ植物では異型胞子をもち,大胞子と小胞子に対応して胞子囊と胞子葉にも分化が起こる。大・小の胞子はそれぞれ雌・雄の配偶体となるが,著しく退化して胞子の殻の中で発達する。大胞子が,小胞子と同じように,親植物から離れて発達することは,裸子植物や被子植物の胚囊母細胞(大胞子)が親植物に寄生して胚囊(雌性配偶体)となることとは異なる。福岡 誠行

花の文化史 西洋 花は古来より四季の変化を知る目安であり,とりわけ春の象徴であった。また,人生のたとえとしては最盛期を意味し,主として結婚適齢期の女性の隠喩とされた。ローマ神話には,花の女神フロラFlora(ギリシア神話 のクロリスChlōris)が西風ゼフュロスZephyrosと結婚し,蜜(みつ)と花の種を人間に贈る話があり,ボッティチェリ の《春》の題材ともなった。結婚式に花を飾る習慣もまた,これらの神話に対応している。また花には,春に特有な生命力の発現や出産の意味が与えられ,イシスやアルテミスなど豊穣(ほうじよう)神の持物となり,男性の側の創造力を象徴する神ラー,梵天(ぼんてん)などの台座(母体の象徴)にも用いられた。またギリシアの〈コルヌコピア (豊穣の角)〉はヤギの角からあふれだす花や果物を表現したもので,これも生産力の象徴である。このように,神の持物として花が好んで使われたことから,多くの古代民族は神の祝福を得る手段として,花冠や花輪を身につけた。神の住いを花園とする考えもこれに由来する。

象徴としての花は,神々のみならず人間の生活とも古いかかわりをもち,とりわけ都市や国家,王家や英雄などの標章(エンブレム)に使われた例が興味深い。ユリの花は,5世紀のメロビング朝の王笏(おうしやく)にはじまり,十字軍兵士の盾に描かれるなどしながら,やがてフランス王家の標章〈フルール・ド・リスfleur de lis〉となった。1234年にはルイ9世が白ユリ勲章をも制定している。ちなみに,十字軍時代には隊長は部下を統轄する必要から特別な標章をつけねばならず,これが子孫に受けつがれて紋章化したという。イギリスではヨーク家とランカスター家 がそれぞれ白バラと紅バラの紋章を立てて争った〈ばら戦争〉が有名で,今日でもバラはイギリス国章になっている。アザミはスコットランド の標章であり,プランタジネット家の標章エニシダとともに興味深い縁起譚が語られている。また花は特定の人物に結びついて伝説化することも多い。例えばナポレオン1世はエルバ島に流されるとき,〈スミレの咲くころに帰る〉と約言し,以来スミレはナポレオン支持者のシンボルとなった。イギリスの首相であったB.ディズレーリはサクラソウを深く愛したため,彼の命日である4月19日を〈サクラソウの日Primrose Day〉と呼んで,市民がこの花をつける。

次に,花の特徴であるその美しさは,人々に芸術的関心をも呼び起こし,長く美術や文学の主題となりつづけた。そのうちとくに重要なのは花の擬人化であろう。ギリシア・ローマ時代にはアイソポス(イソップ)による動物を擬人化した物語《イソップ物語 》に対し,オウィディウス は《転身物語》で植物に変身する神々や人間を描いた。スイセンに変身したナルキッソス の話などは広く知られている。同時に,これらの逸話をもとにした〈花言葉〉も成立して,人々の話題に供されるようになった。また,今日用いられるアンソロジー (詞華集)の語源はギリシア語のanthologia (〈集華〉の意)である。美術においては,エジプトのロータス形やパピルス形の柱頭,ギリシアのスイカズラ模様(アンテミオン),アカンサスの葉飾り柱頭など,花や葉の装飾様式が古代に創始された。また花瓶に花を活ける盛花はエジプトに始まり,古代地中海世界に広まった。中世に一時衰えたが,花壇や花園が都市に設置される17世紀ごろから盛り返し,ギリシア文化の再興をめざした新古典主義や日本のいけばなの影響を通じて,今日では日常生活に定着している。花を主題とする絵画もギリシアに芽吹いたといわれる。17世紀にはオランダで静物画が発展し,花が春をあらわす寓意として使われたほか,葉に露を置いた図像表現には生命のはかなさ(ウァニタスvanitas)の寓意が込められた。また,花だけを描く絵画がこの時代に盛んになり,18世紀に至ってもロマン派の画家が自然と有機物の象徴としてこれを好んで取りあげた。画面いっぱいに描かれた一輪の花には,大宇宙(マクロコスモス )に対する小宇宙(ミクロコスモス =人間)の尊厳が表現されている。また18世紀以降,博物学の発展にしたがって精密で美しい花の図譜も制作され始め,19世紀にはルドゥーテPierre-Joseph Redouté(1759-1840)のような花専門の画家も登場した。19世紀末には,花に自然観や情念を重ね合わせる象徴的な絵画がいっそう発展し,モネの《睡蓮(すいれん)》やゴッホの《ひまわり》などが生まれている。

以上のように,花は古くから人間を魅了してきたが,花に対する関心が停滞した時期もあり,ヨーロッパ中世がその代表である。これはキリスト教の支配下における封建体制の閉鎖性と無関係でなく,自然への好奇心も全般的に低下した。花についても,キリスト教図像学に採用された象徴的な花が人々の関心の中心になりがちで,自然の花への興味は高まらなかった。わずかに修道院や薬草園などで,実用的目的から花が栽培されたにすぎない。ようやく近世に至り,探検航海の結果もたらされた世界の珍しい花々を栽培するという新たな状況がおとずれ,花の文化は本草医学的なものから完全に切り離されて,都会的な趣味の世界へ移行した。17世紀のチューリップ熱をはじめ,バラ,ラン,ユリに対する熱狂は,しばしば花に〈虚栄〉や〈華美〉といった都会生活のイメージを押しつける結果となった。しかし,同時に植物学的な知見が広まり,花の形態差を分類の基準としたわかりやすいリンネ植物学の普及を直接の引金として,花が再び一般の関心をひくようになった。17世紀以降はライデン,ロンドン,パリなど主要都市に私有の花園が生まれ,世界中の花が栽培されるようになった。これに伴い,花を美しいもの,かれんなものとみる以外の見解も現れた。例えば,花に種子を実らせる生殖機能を認めたり,品種改良された美麗で珍奇な花を奇形として毛嫌いする反応などである。前者の例に,F.ベーコンの〈人間は逆立ちした植物である〉(《ノウム・オルガヌム 》)という発言,後者の例に野の花を心の慰めとしたJ.J.ルソーのロマンティックな心情がある。しかし,花に慰めを見いだしたのはルソーばかりでなく,17世紀にフロンドの乱で捕らえられた政治犯たちも,バスティーユ でカーネーション を栽培し楽しみを得たという。カーネーションはフランス革命のときにも,捕囚のマリー・アントアネットらに慰めの花として贈られた。ところで,19世紀には花に対する新たな見方として,G.T.フェヒナーの《ナンナ--植物の精神生活》(1848)が出された。彼の主張は,植物にも人間と同じ魂と思考力があるというもので,アニミズムの伝統やアッシジのフランチェスコ が説いた平等主義(一輪の花も人間も被造物として平等であるとする教え)に通じる。現在では科学的方法を用いて花と対話する試みや,スコットランドの有機農法共同体〈フィンホンFind horn〉のように花との共同生活を行う人々も現れている。なお,〈花言葉 〉〈花暦 〉〈花時計 〉などの項目もあわせて参照されたい。荒俣 宏

日本の民俗 日本語では〈はな〉は草木の〈花〉だけではない。広くものの先端を意味し,〈端〉も〈鼻〉も〈はな〉である。〈ほ(穂)〉とか〈うら(末,梢,占)〉も類似の言葉で,稲の先に現れる穂,樹木の枝先の梢(こずえ),ものごとの前兆もすべて〈ものの先端〉としての〈はな〉であり,それをみる人の気持ちは草木の花に通じるものがあった。8月23日の一遍の忌日に,時宗では薄(すすき)念仏を行う。笹竹(ささだけ)にススキ1束を結んで名号軸を掛け,周囲で踊念仏をする。瀬戸内には葬式をすませた日の晩,死者の寝ていた部屋にススキを立て,念仏する島がある。ススキは霊魂の依代(よりしろ)の役をしている。《日本書紀》では神功(じんぐう)皇后に神がかりして出現した神が〈幡荻(はだすすき)穂に出し吾(われ)〉と名のっている。ススキの穂が出るように現れたというもので,〈はな〉もこの〈ほ〉と同じように,そこに神霊や霊魂が出現する〈ものの先端〉であった。そのような〈はな〉は,草木の花よりもむしろ常緑樹の枝であるほうが本来の形とみられている。

いけばな というと色とりどりの生花をいけるように思われるが,正月の床飾や仏壇の供花(くげ)は常緑樹の枝を中心に花があしらわれる。こういう形の立花 (りつか)をもって格式ある〈はな〉とみる感覚は,いまも濃く伝承されている。高野参詣(こうやさんけい)の帰りにはマキ(槙)の枝をいただいてくる。熊野はナギ(梛),三輪や稲荷は杉,愛宕(あたご)はシキミ(樒)である。これらの枝はそれぞれの地から神霊を奉安して帰るしるしであった。そのような〈はな〉をいけて神霊をまつるのが,いけばなのそもそもの趣旨であった。松はその枝に神の示現を〈待つ〉木といい,〈さかき〉は〈栄木〉で常緑の姿をたたえた名である。いまはサカキ(榊)を〈さかき〉とするが,古くはシキミも〈さかき〉と呼ばれた。これは葉に香気があるため香柴,香の花,花柴,花枝,花榊などと書き,神事にも仏事にも使われた。峠の名に花立峠,花折峠,柴立峠というのがあるが,ここを越すものが〈さかき〉であるシキミやサカキの枝を〈はな〉として路傍に立て,道中の平安を祈ったのでこの名がついたという。

また奈良薬師寺の花会式(はなえしき)や東大寺の御水取など,古式の法会には,しばしば造花が用いられる。もとは〈削りかけ〉とか〈削り花〉と呼ばれるもので,木の枝の表面を小刀で薄く削りかけると,枝の先にちぢれた薄片が花びらのようにつく。これを神霊の依代にしたのが初めらしく,アイヌのイナウがその古形をとどめている。この削りかけがもとになって棒の先に紙の御幣をつけた玉串(たまぐし)と,造花がつくられるようになった。その造花は平安時代のころは絹を材料にし,のちにはさまざまな色に染めた紙を使うようになった。ミズキなどの枝に花が咲いたように小さな餅をつける餅花も,神霊の依代であり,吉兆笹はその変形である。法会の席に摘んだ花や花弁をまく散華の風は仏教がもたらしたが,あまり一般化していない。花びらの代りにシキミの葉をまくことがあるほか,花はちぎらないで自然のままに立てて供えるのが普通で,花を立てて神霊を迎えた古来の作法がよく守られている。苗代の水口にツツジなど季節の花をさすのは,農耕の開始にあたって田の神を迎えるしるしである。陰暦4月8日に竹ざおの先に山から採ってきた花をつけ,家の門口に高く掲げる風は〈卯月(うづき)八日の天道花(てんとうばな)〉と呼ばれる。この日は山遊びといって近くの山に登り,ツツジの花などを採ってくる。その役にたずさわるのは,しばしば娘たちであった。それは一種の成女式で,天道花は稲作開始の時期に田の神を山から家に迎える行事であると同時に,その家に成人した娘のあることを示すしるしであったという。こうして後世には,山から採ってくるものは花になったが,そのもとの形は先に述べたように常緑樹の枝としての〈はな〉であった。日本人は西洋のように花を気安く他人に贈る習慣をもたなかった。花は神前や仏前に供えるものであったから,西洋風に花を贈るようになったとき,老人の中には,これを忌避するものが多かった。とくに病人に花を贈るのは仏さま扱いで葬式のようだといい,鉢植えの花は〈根付き〉だから〈寝付く〉といっていやがり,庭の中心部に花の咲く木は植えないなど花をめぐる禁忌は多い。その背後には前記の伝統的な宗教意識が深くかかわっており,花は気軽に取り扱えないたいせつなものであったことが知られる。高取 正男

日本人の〈花の見かた〉 日本人が花を愛するというその理由については,かつては,日本の自然景観が世界でいちばん美しいため,また,日本人が国民性として四季おりおりの草木自然を酷愛する先天的素質をうけているため,との説明が広く支持されていた。そしてまた,さらに,日本人が花との深く長いつきあいをつづけてきた根底には,古代農耕民が花の咲き方をみて,1年の稲作の実りぐあいを占ったり祈願したりした民族心理や民間習俗が継承されているとの説明が広く承認されていた。

第1の,日本人は花好きの国民性を有するとする見方も,第2の,日本人は農業生産に直接的にかかわる呪法=生活技術として花に無関心でいられなかったとする見方も,ある程度まで妥当性を主張しうるであろう。しかし,この論法で一から十まで押し切ることには無理が生じる。第1の見方が正しいといいきれない証拠に,環境破壊問題が世界的世論として取り上げられる以前にあっては,日本列島の住民は自分たちが自然を傷めつけているなどとは気づかなかった。〈草木を愛し自然を喜ぶ〉国民性をうけているという〈公理〉が誤っていることは,もはや明白である。第2の見方が正しいといいきれない証拠に,江戸末期の紀行家・本草学者である菅江真澄の北海道旅行日記《蝦夷喧辞弁(えみしのさえき)》(1789)に,桜花の咲くのを吉兆として喜ぶ農民が存在する一方には,これを凶兆として迷惑がる漁民も存在したことがみられるから,花そのものに何か絶対的なシンボルが仮託されたと決めてかかる考え方は誤りとせねばならない。初めから,花それ自身には意味上の〈実体〉など何一つあろうはずもなく,すべては〈関係〉によって相対的に定められるにすぎない。

日本人が,花をどのように考え,花をどのように愛惜し,花をどのように取り扱ったか,という問題を解くにあたっても,各時代ごとに各社会ごとに異なる〈関係把握〉を怠ってはならない。そうでないと,日本人の〈花の見かた〉に不変の鋳型があるかのごとき在来の旧説を無反省に復唱するだけとなる。

まず古代人の〈花の見かた〉から知っておきたいが,折口信夫の所説(《古代研究・民俗学篇》)にみえる〈奈良朝時代に,花を鑑賞する態度は,支那の詩文から教へられたのである〉という指摘それ自体はあくまで正しい。例えば,日本古典にウメが初登場するのは《懐風藻》においてであるが,これは中国の類書にみえる詩の表現を換骨奪胎して作りあげたものでしかなく,むしろ,このような中国の類書を下敷きにした作詩法をつうじて〈花の見かた〉そのものを学習したというのが真実相であろう。

また,モモが幽冥界の鬼を追っ払うほどの呪力(じゆりよく)をもつとされたり(《古事記》上巻),ハチスの花が美女および恋愛を連想させたり(《古事記》下巻),キクが宮廷特権階級の地位保全を約束するユートピアの花として信仰されたり(《懐風藻》長屋王作品ほか),ヤナギの枝が死者との交霊や農業予祝儀礼のための祭祀用具に用いられたり(《万葉集》),タケが呪具=祭具として用いられたほか,皇子・大宮人の枕詞として使われたりする(《万葉集》)。これらには,いちいち確実な典拠が中国古典に載っている。中国から舶載された〈渡来植物〉だけでなく,ツバキ(椿),ハギ(萩),カエデ(楓)など国訓による植物までもがそれらを権威づける典拠を中国古典に求めている。つまり,ツバキやカエデなどの神話的シンボルのほうだけを頂戴(ちようだい)し,手近な日本産植物をあてて代用しておいたのである。これがのちに混乱をきたす原因になるのだが,古代律令官人貴族たちが徹底的に先進中国文化を模倣=学習した努力の跡を評価しないわけにはいかない。

中国の古代儒教の世界認識の枠組みを直輸入し,宮廷儀礼や農政指導のレベルで忠実に模倣=再生産してみせたのが,日本律令文人官僚貴族らであった。かれら律令支配階級は,文化らしい文化を持たなかった日本列島住民に対して,自然の見方(当然〈花の見かた〉をも含む)から啓蒙していった。また,日本列島住民のほうは,専制支配者が一方交通的に送ってよこす天文,歳時,動植物の文化記号を解読することをもって,自然愛,草木愛としてきた。古代儒教を唯一の規範的枠組みとするかぎり,草1本,花1輪を諷詠することは,帝王の偉大なる聖徳を礼賛することと同一の行為であることを意味した。

平安時代初期には,嵯峨帝宮廷文化の〈唐風崇拝〉の影響もあり,ますます〈花の見かた〉は中国古典を規範に仰ぐ傾向にあったが,中期以降,いわゆる〈国風文化〉の創出がみられるようになると,少しずつ古代儒教パラダイムから抜けだすに至る。しかし,華やかな平安王朝文化全体を客観化=相対化して検討を加えてみるとき,《古今和歌集》を筆頭とする和歌文学から日記,随筆,物語を包含する女流文学に至るまで,さらには屛風絵,絵巻,寺院建築など造形芸術に至るまで,いまだなお中国文化の規範が強い作用力をもちつづけていたことは否定しがたい。真に〈日本的なるもの〉が創造されるためには,中世を迎え,新興庶民階級が歴史のひのき舞台に駆けあがるのを待たねばならなかった。

〈花の見かた〉に即して考えるのに,中世農民たちは自力で灌漑技術の改良や荒蕪地(こうぶち)開墾を押し進めていくあいだ,草木の形状や生態に注意を向けるようになり,ついには花の園芸品種を開発するまでになった。その代表例がサトザクラの開発であった。あの美しい肉厚の八重桜は,関東農民が自力で開発した園芸品種であるというのであるが,同時代の教養人である兼好法師の目には不快に写ったらしく,《徒然草》は〈花はひとへなる,よし。八重桜は奈良の都にのみありけるを,この比(ごろ)ぞ,世に多く成り侍るなる〉(第百三十九段)と非難している。もっとも,兼好は〈すべて,月・花をば,さのみ目にて見るものかは〉(第百三十七段)と述べて,花を網膜で見るのでなしに,観念的幻想のなかで思い描くのが貴族の〈花の見かた〉であると断定する。花を愛さずに〈花の見かた〉に陶酔する美学をもって,日本的感性の最高境地だなどと呼んでよいかどうか,古典への尊敬の念とは別に,新たに疑問を提起する必要があると思われる。

守旧派教養人や〈王朝思慕〉の貴族インテリが痛罵(つうば)を浴びせたにもかかわらず,いわゆる〈下剋上の芸術〉がつぎつぎにひとり歩きを果たし,そのなかに〈たてはな〉(古立花)の自立がみられた。〈たてはな〉は,まもなく室町期,戦国期ごろに感覚的,現実的,国際的,合理主義的な思想形成を遂げるに至った。その基礎条件に,豊富多様な美しい花々を咲かせる園芸技術の進歩に力を尽くした農民階級の支えがあったことをも,見落とさないようにしたい。実際に,ラン,オモト,スイセンなどの品種開発が行われた事実を文献的に証明することができるのである。

近世に入ると,江戸,京都,大坂などの都市居住の庶民階級のあいだに広規模な〈園芸ブーム〉が現出する。ウメ,サクラ,キク,モミジ,ツバキの改良品種は実に数百種も創出された。その際,重要なことは,さして学問の素養もない民衆が外界事実を正しく観察し,自分自身の感覚や思考や知識を駆使した点である。新井白石の談話筆録《紳書(しんしよ)》(1725年以前成立)をみると,〈己亥(享保4年)春三月に聞く,長崎伊予守元仲の従者に高田勘四郎と云もの,京師彼やしきの庭際にうへ置(おき)し色色の菊ども,其苗をうつし栽(うえ)る事をわすれて,初(はじめ)に植(うえ)しままにて,三年の後に花の開きしを見しに,種々の花皆々黄色なる花と成たり,是をおもふに,是はもと黄なるものなるを,人の力にて種々のかわりも出来しにやといふ也,此者元来無学のものにて,菊は黄色を正色とするなど云事(いふこと)を知れるにもあらず,ただただその見る所に拠りて,いひし所也,尤(もつとも)以て奇妙と云べし〉とあり,無名の民衆が自分一個の観察=経験から出発し,そこに植物栽培の知的よろこびを見出した新時代の思潮が確認される。ここには,かの古代律令貴族たちが中国詩文的教養のみをレンズとして植物をのぞき込んだ精神的姿勢は,もはやまったく払拭されている。すでに完全に近代民衆に独自の〈花の見かた〉が闊歩(かつぽ)しはじめている。

このようにみてくると,これまで久しく通説としてきたような伝統的日本の〈花の美学〉とか〈花の思想〉とかの通時的形態には実体など何もなく,各時代各社会の運動過程のなかで〈関係的〉につくりだされるものにすぎないものだということが,わかってくる。万葉,古今など古典から無差別に作品を引用してきて,これこそが日本人に伝統的な〈花の見かた〉であるといった式の議論には,どこかに落し穴があるとみてよい。斎藤 正二

〈カ〉

〈カ〉 〈ケ〉はな。「

〈ケ〉はな。「 〈はな(ばな)〉「

〈はな(ばな)〉「

![花<b>[ 三 ]</b><b>③</b><b>(イ)</b>〈摂陽奇観〉](/image/dictionary/nikkokuseisen/media/ha107.png)

(化)(か)。正字は

(化)(か)。正字は

花・群花・渓花・瓊花・献花・好花・江花・皇花・紅花・香花・国花・山花・散花・残花・衆花・春花・舜花・賞花・燭花・新花・尋花・生花・折花・雪花・叢花・造花・探花・趁花・汀花・庭花・

花・群花・渓花・瓊花・献花・好花・江花・皇花・紅花・香花・国花・山花・散花・残花・衆花・春花・舜花・賞花・燭花・新花・尋花・生花・折花・雪花・叢花・造花・探花・趁花・汀花・庭花・ 花・

花・ 花・天花・灯花・桃花・把花・売花・梅花・買花・攀花・万花・晩花・飛花・美花・百花・

花・天花・灯花・桃花・把花・売花・梅花・買花・攀花・万花・晩花・飛花・美花・百花・ 花・風花・名花・野花・楊花・落花・李花・梨花・籬花・柳花・

花・風花・名花・野花・楊花・落花・李花・梨花・籬花・柳花・ 花・林花・

花・林花・ 花・露花・弄花・浪花・鏤花

花・露花・弄花・浪花・鏤花