日本大百科全書(ニッポニカ) 「めまい」の意味・わかりやすい解説

めまい(医学)

めまい / 眩暈

vertigo

dizziness

unsteadiness

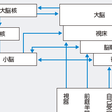

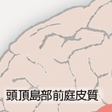

平衡感覚(バランス感覚)異常のことで、目が回ったり、立ちくらみがしたりといった自覚症状を生じる。平衡(バランス)を維持する代表的な器官が三半規管と耳石(じせき)器という末梢(まっしょう)前庭(ぜんてい)(内耳)器官であり、また、小脳・脳幹が中枢前庭(脳のバランスシステム)といわれ、これらいずれかの障害により、めまいという現象が生じる。

[新井基洋 2025年3月18日]

疫学・病因(危険因子)

2022年(令和4)の国民生活基礎調査によると、めまいの有訴者率(人口1000人当りの、めまいの症状がある人の割合)は男性12.5、女性27.6で、性差は女性が男性の2倍強。おもな危険因子(リスクファクター)はストレス、不眠、生活習慣病の合併と喫煙、飲酒、加齢、女性ホルモンと考えられている。

[新井基洋 2025年3月18日]

分類・症状

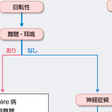

めまいは障害部位により大きく二つに分かれる。一つは知覚障害のめまい、もう一つは運動障害のめまいである。

また、めまいの症状は、運動感覚を伴うめまい(回転性めまいvertigo、と定義される)、運動感覚を伴わない空間識の障害(浮動性めまいdizziness、と定義される)、身体の不安定(不安定性めまいunsteadiness、と定義される)に分けられる。回転性のめまい感(vertigo)やふらふら感(dizziness)は知覚障害のめまいに該当し、歩行時にバランスがとれない、体が傾いていく身体の不安定化(unsteadiness)などは運動障害のめまいに該当する。

回転性めまいは、実際に回転性の運動感覚がないのに回転していると錯覚する異常であり、そのめまいは突然に発症することが多い。患者は「周囲の景色全体が回転して見える、自分が回っている」と訴えるが、実際には風景も本人も静止している。また、患者は「ふわふわ浮き上がる」感じのめまいも訴えるが、これも同様で、実際には本人は静止しており浮いてはいない。

世界保健機関(WHO)の国際疾病分類第11回改訂版(ICD-11)では、めまいを急性めまい(acute vestibular syndrome)、反復性めまい(episodic vestibular syndrome)、慢性めまい(chronic vestibular syndrome)に分類している。WHOの定義によると、それぞれの症状は以下のとおりである。

急性めまいは数日から数週間続く急性の前庭障害(めまい)を示す疾患で、新規に発症した前庭障害(バランス障害)である。眼振(めまいが原因の、本人の意思とは無関係な眼の異常な動き)や嘔吐(おうと)、高度の平衡(バランス)障害を伴う。めまいは1回のみの場合が多いが、反復性(繰り返す)、あるいは3か月以上続く慢性進行性の一部として発症することもある。

反復性めまいは数秒から数時間、ときに数日間の一過性前庭障害(めまい)で、眼振や嘔吐、転倒を伴う。

慢性めまいは通常持続性の前庭障害(めまい)で、動揺視(ものがぶれて見える)、眼振、歩行の不安定感などを伴う。これは数か月から数年に及ぶ慢性のめまいである。一般に進行性ではあるが、急性めまいからの不完全な回復後に持続性のめまいとして発症する場合もある。

[新井基洋 2025年3月18日]

検査・診断

①眼振検査:赤外線CCD眼鏡を使用し、暗所で眼振の詳細な観察を行う。

②聴力検査:純音聴力検査は耳鼻咽喉(いんこう)科のもっとも基本的な検査の一つで、めまいに難聴が随伴すれば内耳病変の可能性が高く、めまいに難聴が随伴しなければ良性発作性頭位めまい症(BPPV:Benign Paroxysmal Positional Vertigo)、前庭神経炎、前庭性片頭痛などを疑う。

③重心動揺検査:被検者の足圧中心の動きを測定し、開閉眼の1分間の総軌跡長を測定する。

④温度刺激検査(カロリック検査):外耳道にもっとも近接している外側半規管に、外耳道側から温度刺激を加えて三半規管の機能を測定する。最近では、温度刺激検査にかわり、vHIT(video Head Impulse Test)で外側半規管から上前庭神経の機能を評価することが多い。

⑤画像検査:脳血管病変、脳腫瘍(しゅよう)などの中枢病変を疑う場合は、頭部MRI検査、MRA検査による画像診断を行う。また、内耳造影MRI検査におけるメニエール病の陽性率は80%以上と高く、この検査で陽性所見を呈するとメニエール病の確定診断となる。

⑥前庭誘発筋電位検査(VEMP):VEMP(Vestibular Evoked Myogenic Potential)にはcVEMP(前庭誘発頸筋(けいきん)電位)とoVEMP(前庭誘発眼筋電位)があり、いずれも音刺激を与えて行う前庭機能検査である。cVEMPは耳石器のうち球形囊(のう)から下前庭神経を、oVEMPは卵形囊から上前庭機能を評価する。

⑦その他の神経耳科学的検査:回転刺激検査は外側半規管の動的な反応性をみる検査である。視運動性眼振検査はおもに内耳障害と小脳・脳幹障害の鑑別に使われる。

[新井基洋 2025年3月18日]

治療・予後

①めまい一般

急性期(発症2週間未満)は点滴治療と安静、激しいめまいに対しては入院加療を行い、亜急性期(2週間以降から3か月未満)には経口薬物療法を行う。慢性期(3か月以上)は、薬物療法と前庭リハビリテーション(小脳を鍛えて平衡機能の左右差を改善させる運動療法〈平衡訓練〉)を併用する。

②代表的なめまい疾患

・良性発作性頭位めまい症(BPPV):半規管内に迷入した耳石の塊が頭位(頭を動かすこと)で移動し、めまいを生じる内耳性めまいの代表疾患。治療は、耳石塊を半規管内から耳石器に移動させる浮遊耳石置換法(頭位治療)を行う。2週間から1か月前後で自然治癒が認められるが、3分の1から4分の1に再発が認められる。

・メニエール病:内リンパが水腫状態となり、めまいと難聴、耳鳴りを生じる。原因は不明だが、代表的な誘因にストレスがあげられる。したがって、治療はストレスを軽減するような生活指導、有酸素運動、ストレスホルモンの一種である抗利尿ホルモンの低下につながる水分摂取療法、イソソルビドなど内リンパ水腫を軽快させる薬物療法がある。難治例に対しては中耳加圧療法や手術(内リンパ囊解放術)が行われる。

[新井基洋 2025年3月18日]

新しいめまい

「持続性知覚性姿勢誘発めまい」(PPPD:Persistent Postural-Perceptual Dizziness)は、めまいに関する国際的な学会で2017年に提唱された新しい概念に基づく慢性のめまいで、その症状は3か月以上持続する浮遊感・不安定感であり、立ち上がった際や歩行時など体を動かしたときに生じる。動くものを見たときなどの複雑な視覚刺激で症状が悪化するのが特徴である。

そのほか、「前庭性片頭痛」(青年期から壮年期に片頭痛によって生じるめまい)、「加齢性めまい」(60歳以上で両側半規管の軽度の機能低下を認める)も、比較的近年になって定義され病名のついた新しいめまいである。

[新井基洋 2025年3月18日]

めまい(映画)

めまい

Vertigo

アメリカ映画。1958年作品。監督アルフレッド・ヒッチコック。仕事上のトラウマから警察を辞めたジョン(ジェームズ・スチュアート)は、旧友に妻マデリン(キム・ノヴァクKim Novak、1933― )の尾行を頼まれた。彼女を追ううち二人はひかれあうが、彼女は、不遇の死を遂げた祖先の女性の行動をなぞるかのように死んでしまう。彼女を忘れることができない彼の前に、彼女と瓜二つのジュディ(ノヴァク二役)が現れる。高所恐怖症によるめまいと犯罪が巧みに絡みあうストーリー、そのなかに男と女双方の愛の想いの深淵(しんえん)が立ち現れる。ヒッチコック作品のなかでも神秘的な雰囲気に包まれ、評価がさらに高まってきた傑作。原作はピエール・ボワローPierre Boileau(1906―1989)とトマ・ナルスジャックThomas Narcejac(1908―1998)のコンビによる『死者の中から』。タイトルおよび作中のアニメーションのデザインはグラフィック・デザイナーのソウル・バスSaul Bass(1920―1996)。

[出口丈人]