精選版 日本国語大辞典 「アロステリック効果」の意味・読み・例文・類語

アロステリック‐こうか‥カウクヮ【アロステリック効果】

改訂新版 世界大百科事典 「アロステリック効果」の意味・わかりやすい解説

アロステリック効果 (アロステリックこうか)

allosteric effects

1960年代のはじめに,フランスの生化学者J.モノらが提唱した生体制御の分子的機作の概念。アロalloは異なる,ステリックstericは立体構造が,という意味で,以下に述べるいくつかの具体的な実験事実の解釈として,特定の酵素の活性が,その基質となる化合物と立体構造(化学構造)上の類似性に乏しい特定の生体物質によって調節される現象を想定している。モノは,このアロステリック効果の提唱の少し前に,タンパク質生合成の調節機作として,いわゆるオペロン説の提唱も行っている。

1950年代の後半に,アミノ酸やヌクレオチド類の生合成や分解代謝を研究していたいくつかのグループが,代謝の流れが自動的に調節される現象を発見した。たとえば,大腸菌などの微生物におけるL-イソロイシンの生合成を研究していたアンバーガーH.E.Umbargerらは,この代謝経路の初発段階としてのL-トレオニンの脱アミノ反応が,最終産物であるL-イソロイシンによって特異的に阻害される事実を発見し,また,パーディーA.B.Pardeeらは,トリプトファンやCTP(シチジン三リン酸)の合成経路で同様なフィードバック制御が働いていることを見いだした。オペロン説における酵素合成のリプレッションrepressionは,ある物質の生合成に関与するすべての酵素タンパク質の生合成が,最終産物によって抑制される現象であるが,上記のフィードバック阻害は,初発段階に位置する酵素の活性のみが,最終産物によって阻害されることを意味する。上述の例においては,トレオニン脱アミノ酵素の活性はL-イソロイシンにより,またアスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼの活性はCTPによって可逆的に阻害されるが,第2段階以降の酵素の活性はまったく影響されない。ところで,これらの例にみられる代謝の合目的的な自動制御機構をきっかけとして提唱されたアロステリック効果の理論は,生理的に重要な各種化合物,あるいは分子(これらをリガンドligandとよぶ)が,酵素における活性中心とは異なる部位,すなわち制御中心に結合し,間接的に活性中心の機能を調節するというしくみとして,しだいにその定義が拡大され,今日では下記の三つの中のどれかに該当するものを指すようになった。(1)基質と異なる化合物による酵素活性の調節,(2)特定のリガンドによるタンパク質の高次構造変化を介した機能の調節,(3)協同性によるタンパク質の機能の調節(図1,2)。

(2)と(3)の典型的な例は,ヘモグロビンにみられる。4個のサブユニットから成るヘモグロビンに酸素分子が順次結合していくと,サブユニットの四次構造(空間配置)が変化し,また酸素濃度に対する酸素吸着度はS字性を示す。酵素におけるアロステリック効果は,反応速度論パラメーター(Vmax,KmHill。詳しくは〈酵素〉の項目を参照),最適pH,安定性,抗原性,高次構造などの変化として観察されるが,筋肉タンパク質,膜タンパク質,リプレッサーなどの機能発現にも重要である。

執筆者:徳重 正信

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アロステリック効果」の意味・わかりやすい解説

アロステリック効果

あろすてりっくこうか

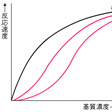

酵素反応速度と基質濃度の関係を示すグラフがS字型(シグモイドsigmoid)になる現象。酵素の作用特性を知るための基本的実験として、基質が濃くなるにつれ反応速度がどのように変化するかを測定し、反応速度を縦軸に、基質濃度を横軸にとったグラフ()をつくる。酵素はこの図の曲線aのように直角双曲線になるものが多いのであるが、bまたはcのようにもっと複雑なS字型曲線になる酵素もあり、それがアロステリック効果を示す酵素ということになる。この特性をもつ場合は、生体内での作用を適切に制御しやすい。アロステリック効果のアロalloは「異なる」、ステリックstericは「立体構造」という意味であり、この種の酵素の特性を表すことばとして用いられる。アロステリックな性質をもつ酵素は、生体内での代謝調節に有利である。たとえば、アスパラギン酸トランスカルバミラーゼという酵素は、ピリミジンヌクレオチド合成経路の最初の段階の反応を触媒するが、この経路の最終産物であるシチジン三リン酸(CTP)により阻害される。これは、この酵素の特性が、CTPの存在によって曲線bから曲線cへ変化するためであり、最終産物が十分につくられたときは、同じ濃度の基質があっても、酵素の働きを低く抑えることになる。アロステリック効果を示す酵素は、代謝経路上の重要な段階で働いているものに多く、生物がいろいろな代謝物質の量を適切に保つための調節機構の一つとして重要である。アロステリック酵素は、いくつかのタンパク質分子が集まってできている場合が多い。S字型の基質濃度依存性を示す理由は、このような酵素を構成するサブユニット間での相互作用によると考えられており、このことを説明する理論としては、1963年のJ・L・モノーらによるものと、1966年のコシュランドD. E. Koshland, Jr.らによるものが有名である。

[笠井献一]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アロステリック効果」の意味・わかりやすい解説

アロステリック効果

アロステリックこうか

allosteric effect

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「アロステリック効果」の解説

アロステリック効果

アロステリックコウカ

allosteric effect

酵素の基質結合部位とは異なる部位(アロステリック部位)に,立体構造の異なる分子(エフェクター)が基質に特異的かつ可逆的に結合することにより,酵素活性が変化することをいう.この変化は酵素のコンホメーション変化にもとづき,一般に協同性を示す.広義には,オリゴマータンパク質において,基質結合部位と基質分子との相互作用が,ほかの部位へのエフェクターの結合に起因するコンホメーション変化により調節される現象をいう.コンホメーション変化の要因となるエフェクターが,基質と同一物質の場合をホモトロピックなアロステリック効果,異なっている場合をヘテロトロピックなアロステリック効果という.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「アロステリック効果」の解説

アロステリック効果

世界大百科事典(旧版)内のアロステリック効果の言及

【酵素】より

…パーディーらの研究の結果,たとえば図10,図11に示すアスパラギン酸カルバモイル転移酵素(ATCアーゼ)の場合には,最終産物であるCTP(シチジン三リン酸)が,初発段階の反応を触媒するATCアーゼの調節サブユニットに存在している制御中心に結合し,酵素タンパク質の高次構造変化を介して酵素の活性が調節されるというしくみが判明した。ちょうどオペロン説を発表したJ.モノーがこのような現象に興味を示し,基質とは構造が異なる物質による活性の調節という意味で,アロステリック効果allosteric effectsという名を与えた。アロステリック効果は,代謝のフィードバック阻害にとどまらず,ヘモグロビンに対する酸素分子の結合,膜タンパク質や筋肉タンパク質の機能制御などに関しても重要な役割をになっていることがしだいに明らかになってきた。…

【酵素】より

…パーディーらの研究の結果,たとえば図10,図11に示すアスパラギン酸カルバモイル転移酵素(ATCアーゼ)の場合には,最終産物であるCTP(シチジン三リン酸)が,初発段階の反応を触媒するATCアーゼの調節サブユニットに存在している制御中心に結合し,酵素タンパク質の高次構造変化を介して酵素の活性が調節されるというしくみが判明した。ちょうどオペロン説を発表したJ.モノーがこのような現象に興味を示し,基質とは構造が異なる物質による活性の調節という意味で,アロステリック効果allosteric effectsという名を与えた。アロステリック効果は,代謝のフィードバック阻害にとどまらず,ヘモグロビンに対する酸素分子の結合,膜タンパク質や筋肉タンパク質の機能制御などに関しても重要な役割をになっていることがしだいに明らかになってきた。…

【タンパク質(蛋白質)】より

…このため,結果的には基質が酵素の構造を結合に適したように変えたことになる。 そして第4にアロステリック効果がある。これはタンパク質の一部分に他の分子が結合すると,離れた部位の構造や活性が変わるという現象である。…

※「アロステリック効果」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...