コークス(その他表記)coke

精選版 日本国語大辞典 「コークス」の意味・読み・例文・類語

コークス

改訂新版 世界大百科事典 「コークス」の意味・わかりやすい解説

コークス

coke

Koks[ドイツ]

石炭または石油から生産される炭素を主要成分とする固体で,燃料,鉄鉱石の還元,炭素材料の製造などに用いられる。ふつう単にコークスといえば,石炭の高温乾留で得られるものをさし,石炭の低温乾留で得られるものは半成コークスsemicokeあるいはコーライトcoaliteと呼ばれる(乾留)。半成コークスは火つきがよく燃えやすい家庭用無煙炭として利用されたが,現在,石炭の低温乾留はほとんど行われていない。また,石油から得られるコークスは,とくに石油コークスと呼ばれる。以下ここでは石炭コークスについて述べる。

製法

昔は,石炭を野積みにして火をつけ,不完全燃焼させて石炭の揮発分を除いたのち,水をかけて消火するという,野焼法によってコークスが製造されていた。やがてビーハイブ式と呼ばれるコークス炉が考案され,19世紀中ごろまでにはほとんどがこれに切り替わった。これは日本の炭焼窯によく似た構造のもので,窯の中へ石炭をつめて着火し,ひととおり火が回ったら空気口を閉め,石炭の部分燃焼による発熱によって乾留を行う。この窯をいくつも並べた形がハチの巣beehiveに似ているので,ビーハイブの名が与えられた。やがて19世紀の末ごろから,乾留と同時に生産されるガスやタールなどの副産物の有用性が知られるようになって,それらの回収が可能な近代的乾留炉がつぎつぎに開発された。すなわち,コッパース式,オットー式,黒田式,日鉄式などである。これらのコークス炉は耐火煉瓦で造られた乾留室(幅35~55cm,高さ4m,奥行き8~14m)が数十基並べられ,バッテリー(炉団)型の構造となっている。乾留室の間が加熱室となっていて,加熱室の中へ燃料ガスと空気を送り,温度を約1100℃とする。乾留室に挿入された石炭は両側の壁から間接的に熱せられ,十数時間を要して約1000℃まで昇温する間に乾留が行われる。この過程で発生したガス(コークス炉ガス),コールタールは別室へ導かれて,アンモニア,ベンゼン,ナフタレン,フェノール,その他の化学薬品やピッチが分離,回収される。乾留室内に残ったコークスは乾留室の前後の扉を開いて押し出され,直ちに水をかけて消火される。

性質と用途

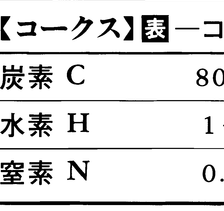

コークスの元素組成は表に示すとおりである。コークスの比重,粒度,気孔率,強度,反応性,灰の融点などの諸性状は石炭の性状と乾留条件などによって変化し,また用途によって要求される性状も異なる。用途の上からは,製鉄用,カーバイド製造用,鋳物用,ガス発生用,燃料用などに分けられる。製鉄用コークスは溶鉱炉(高炉)へ重い鉄鉱石や石灰石といっしょに投入されても粉砕されず,また大きな圧力を受けても燃焼反応が持続する必要がある。そこで,耐圧強度が大きく(121~155kgf/cm2),気孔率が大きく(40~45%),灰分が少なく(10~20%),硫黄分が少なく(0.5~0.6%),粒度は25~60mmのものが好ましい。このようなコークスの製造には粘結性の歴青炭が適している。カーバイド用には灰分8~9%,水分5%以下で,粒度5~20mmのものが好まれる。鋳物用には緻密(ちみつ)な組織をもち,硫黄分や灰分の少ないもの,ガス化用には反応性が高く,灰の融点が高く,硫黄分が少なく,粒度のそろったものがよいとされている。

執筆者:冨永 博夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「コークス」の意味・わかりやすい解説

コークス

→関連項目アンモニアソーダ法|コークス炉|コールタール|石炭|石炭化学|石炭化学工業|竪窯|電気製銑|粘結炭|発生炉ガス|パドル法|無定形炭素

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コークス」の意味・わかりやすい解説

コークス

こーくす

coke

広義には有機物を、空気を遮断して加熱(乾留)したとき、揮発分が出たのちに残る炭素質の物質の総称。狭義には石炭の高温乾留によって生成する団塊状の炭素質物質をさし、低温乾留によるものは低温コークスといって区別することが多い。

コークスが初めて工業的規模で用いられたのは製鉄用で、おもに溶鉱炉の燃料としてであった。ヨーロッパでは14世紀ごろすでに、水車を動力、木炭を燃料とする溶鉱炉が出現していたが、森林資源の枯渇を招いたために、石炭を代替燃料とする試みが各地で繰り返された。しかし石炭は溶鉱炉内で軟化溶融したり、粉化するために通気性が悪化して、安定操業は困難であった。あらかじめコークス化したのち溶鉱炉に入れる方式を開発したのはイギリスのA・デービー父子で、1735年に初めてコークスのみによる製鉄に成功した。当時のコークス製造は、野原に石炭を積み上げて粉コークスなどで覆い、火をつけて蒸し焼きにする原始的な方法で、ガスやタールは大気中に放散されていた。イギリスのW・マードックは鉄製レトルトを用いて石炭ガスを利用する方式を考案し、1811年にはロンドンに街灯がともった。その後、都市ガス製造を主目的とする各種のコークス炉が開発されたが、当時、タールやコークスはあまり価値のない副産物にすぎず、これらが化学工業原料としてもてはやされるようになったのは19世紀末になってからである。

日本では第二次世界大戦後、ガス化学工業の原料が石油系に転換したために、現在のコークス炉の主製品は冶金(やきん)用(製鉄用および鋳物用)コークスに限られている。製鉄用コークスは灰分・硫黄(いおう)分が低く、強度の高いものが要求されるために、原料炭の種類・性状には制約があるが、戦後の日本ではアメリカ、カナダ、オーストラリアなど世界各国から輸入した多くの銘柄炭を多種配合することによって、安価でかつ良質のコークスを製造している。この際、軟化溶融性に富む国内炭(三池(みいけ)、夕張(ゆうばり)炭など)が優れた粘結材として作用するために、輸入炭の銘柄選択の自由度が大きくなる利点があった。しかし、国内炭の生産は1961年(昭和36)をピークに急激に減少し、2000年(平成12)に生産が終了したため、国内炭の利用はなくなった。現在の製鉄用コークスは、灰分11~12%、硫黄分1%以下、発熱量1グラム当り7000カロリー程度で、固く、粉化しにくいものが用いられている。溶鉱炉内におけるコークスの役目は、熱源、還元ガス源、通気維持材の三つであり、前二者は気体あるいは液体燃料で代替できるが、三者を兼ね備えた燃料はコークス以外にはない。溶鉱炉製銑法が続く限りコークスの需要はなくならないと考えられているのは、この理由による。

[宮津 隆]

化学辞典 第2版 「コークス」の解説

コークス

コークス

coke

石炭熱分解(乾留)により生成する粘結性をもつ塊状の炭素質物質.通常は,製鉄用高炉で鉄鉱石の還元に使用されるコークスをさし,その製造用炉をコークス炉とよぶ.コークス中の固定炭素は約90質量% で,残りが灰分である.強粘結性の歴青炭が良質のコークスを与えるが,高価で資源的制約があるため,実際には,歴青炭以外に,褐炭や無煙炭を含む数十種類の石炭を配合して原料に用いる.コークス炉内では,石炭は15~20 h をかけて1200~1300 ℃ に加熱され,溶融物,セミコークスを経て十分な機械的強度をもつコークスが製造される.コークスの生成割合は60~70質量% で,そのほかに,ガス(コークス炉ガス)とタール(コールタール)とが,それぞれ20~30,3~5質量% 発生する.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コークス」の意味・わかりやすい解説

コークス

coke

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のコークスの言及

【乾留】より

…石炭,木材,ピッチなどの固体有機物を,空気の流通を断って熱分解する操作をいう。これによって可燃性のガスや液体とともに,コークスや木炭が得られる。ここでは石炭および木材の乾留について述べよう。…

【製鉄・製鋼】より

…製鉄工程を酸素の変化として示したものが図1である。すなわち,鉄鉱石は初め(A点)は酸素を約30重量%含むが,高炉(あるいは電気製銑炉)でコークスにより還元されB点(酸素約0.0005重量%)に達する。この還元された鉄は炭素を4~5重量%,さらにケイ素,リン,硫黄などの鉄鉱石,石灰石,その他の溶剤からの還元されやすい元素,いいかえれば不純物を含む粗金属,すなわち銑鉄である。…

【石炭】より

…エクジニットexiniteは,主として植物の葉,小枝などの角皮と胞子,花粉,種子,水藻,樹脂質に由来する。イナーチニットinertiniteは主として植物の木質部と菌類に由来し,石炭組織のなかでは不活性な成分なので,これを多く含む石炭は,コークス製造や液化,ガス化の原料として不向きである。顕微鏡による研究で石炭の微細な組織や含有されている胞子,花粉,種子などが識別でき,このことは,もとの植物の種類を調べたり,あるいは離れた地点や断層の両側で炭層が同一のものかどうかを判定するために,有力な手がかりを与えてくれる。…

【石炭化学工業】より

…石炭化学工業とは,化学工業のなかで石炭を原料として各種の化学製品を生産する産業で,石炭を乾留して得られる石炭ガス,コークス,コールタールを原料とするものと,石炭をガス化して原料とするもの,の二つに大別することができる。おもな製品としては,石炭ガスからつくられるBTX類(ベンゼン,トルエン,キシレン),コールタールからつくられるピッチ,クレオソート油などがある。…

※「コークス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...