共同通信ニュース用語解説 「核兵器」の解説

核兵器

ウランやプルトニウムの核分裂反応を利用した原子爆弾(原爆)と、核融合反応を用いた水爆(水素爆弾)に大別される。膨大なエネルギーの放出による爆風や熱、放射線で一発で都市を壊滅できる破壊力を持つ。人類が開発した最も強力な兵器といえ、実戦で使用されたのは米国が1945年8月に広島、長崎に投下した2発の原子爆弾のみ。その強力さから配備すれば戦争の抑止力になるとの意見がある一方、人類を破滅させかねないとして核廃絶運動が世界的に展開されている。(共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「核兵器」の意味・読み・例文・類語

かく‐へいき【核兵器】

- 〘 名詞 〙 核分裂反応を利用した原子爆弾、核融合反応を利用した水素爆弾などの兵器。

- [初出の実例]「核兵器をつかっての戦争は絶対にごめんこうむりたいということは」(出典:問答有用(1951‐61)〈徳川夢声〉宮本顕治)

改訂新版 世界大百科事典 「核兵器」の意味・わかりやすい解説

核兵器 (かくへいき)

nuclear weapon

原子兵器atomic weaponともいう。核反応(核分裂および核融合)によって生ずるエネルギーを直接,破壊殺傷の目的に利用する兵器の総称。運搬手段(ミサイルなど)と核弾頭が分離できない構造の場合は運搬手段も含めて核兵器というが,核反応エネルギーを動力として用いる原子力潜水艦等は含まない。核兵器は,エネルギーを放出するおもな核反応が核分裂であるか核融合であるかによって,核分裂兵器と核融合兵器とに二大別される。前者は原子爆弾(原爆),後者は水素爆弾(水爆)とも呼ばれる。

開発の歴史

1938年ドイツのO.ハーン,F.シュトラスマンらはウランの核分裂を発見した。その後の研究により,40年までには核分裂に伴い莫大なエネルギーが放出されること,核分裂が起こる際,中性子が放出されて核分裂反応が連鎖的に持続されることが確認され,核兵器実現の前提条件は整っていたといえる。

アメリカ

1939年,第2次世界大戦の勃発直前ドイツの核兵器開発の可能性を憂えたA.アインシュタインはアメリカの大統領ローズベルトに核開発の重要性と緊急性を訴えた。この結果,10月12日〈ウラニウム諮問委員会〉が設置され,40年6月同委員会は国防研究委員会の分科に改編され,さらに41年12月に科学研究開発局(OSRD)に移管された。この間にG.T.シーボーグ,M.マクミラン,E.G.セグレらはウラン238 238Uに重水素を照射して作ったプルトニウム239 239Puの分離に成功し,さらに239Puに中性子を照射することで核分裂を起こすことが確認された。41年E.O.ローレンスは塩化ウランと大きな電磁石を用いて,ウラン235 235Uを238Uから分離できることを実証した。42年6月,OSRDのブッシュ長官から235Uと239Puに関する報告書がローズベルト大統領に提出されたことを契機として,陸軍工兵科内に原子爆弾開発計画を遂行する特殊任務の管区を設置することが大統領の承認を受けて決定され,〈マンハッタン管区〉と命名された。公式には9月13日発足し,L.R.グローブス准将を長とするいわゆるマンハッタン計画が強力に推進されることとなる。

当時核兵器に使用する核分裂物質として235U,239Puが考えられていた。235Uに関しては天然ウランから235Uを分離する方法がとられ,43年ロレンスによる電磁分離法がテネシー州オーク・リッジで稼働を開始した。次にJ.R.ダニングとH.C.ユーリーによって実験的に成功した気体拡散法による巨大な分離工場が43年にオーク・リッジで稼働を開始した。これらの方法により45年までには爆発に十分な235Uを製造した。一方,239Puに関しては原子炉によって生産することが考えられ,42年12月2日シカゴ・パイルと呼ばれる世界最初の原子炉がシカゴ大学で連鎖反応を開始した。この成功をもとに,オーク・リッジにパイロットプラントが,さらに大量の239Puを生産するための原子炉がワシントン州ハンフォードに建設され,44年に生産を開始した。

43年ローズベルト大統領とチャーチル・イギリス首相の会談の結果,イギリスがアメリカのマンハッタン計画に協力することが決まり,イギリスにおける原子兵器の研究開発は中止された。同年春,ニューメキシコ州ロス・アラモスに爆弾を製造するための研究所を設立し,J.R.オッペンハイマーが所長に就任した。ここでは臨界量の理論計算および実験,爆弾の設計,製造を目的とし,マンハッタン計画の中でも特にY計画と呼ばれた。45年ハンフォードから239Puを,オーク・リッジから235Uを受け取ってから原爆の製造は急速に進められた。45年7月16日午前5時30分,22億ドル以上を投入した世界初の原子爆発装置が,ニューメキシコ州アラモゴードの丘に設けられた高さ30mの鉄塔上で爆発した。その威力はTNT爆薬約19ktにあたり,〈トリニティTrinity実験〉と呼ばれている。翌月6日広島上空にリトルボーイと呼ばれる235U爆弾が,ついで同月9日長崎にファットマンと呼ばれる239Pu爆弾が投下された。

イギリス

イギリスでは,1940年G.P.トムソンを委員長とする科学者の委員会が設置され,原子力利用に関する調査と原子兵器製造の可能性と軍事的効果について検討,41年7月チャーチル首相に原子兵器の可能性を報告した。首相はこれをJ.アンダーソン卿を長とする諮問会議に諮り,11月科学産業研究局に新しい分局を設けてこの分野を所掌させ,機密保持上,管合金管理部と名付けた。42年末,イギリスはカナダ政府に原子兵器研究計画の一部を協同で実施したいと提案,43年モントリオールに共同研究所が設けられ,ケンブリッジ大学の研究陣の主力が移転,さらに翌年にはアメリカも参加して3国共同事業となった。しかし前述のとおり,このグループは間もなくアメリカのマンハッタン計画に協力することとなる。ソ連でも1940年,科学アカデミーに特別委員会を設置,核研究が進められたが,翌年6月ドイツ軍の侵攻のため研究は途絶した。

ドイツおよび日本

ドイツでは,早くからカイザー・ウィルヘルム研究所で核研究が進められ,1939年9月には核分裂実験に必要なウランと重水の市販禁止措置をとっていた。しかし,連合軍との戦争が必ずしも有利に展開しなかったため研究は遅れ,組織だった研究は行われず,投入された資金も少なかった。

日本でも,1941年陸軍が理化学研究所仁科研究室に研究を委託し,海軍も42年7月から43年3月まで仁科芳雄と原子爆弾製造について検討したが,結論は,原爆製造の可能性はあるが当時の戦争に使用されるほど早くは開発不能であろうということであった。陸軍は仁科研究室に熱拡散法によるウランの分離法を委託し,海軍は京大の荒勝文策に遠心分離法による分離法を委託したが,いずれも実験装置の製作程度で,組織的な研究・開発へは移行しえなかった。

核分裂兵器

235U,233U,239Puの3種類の元素が核分裂兵器として使用されうる核分裂物質であるが,主として使用されているのは235Uと239Puである。これらの原子核に中性子が捕獲されて,原子核が2個の核分裂片に分割されることを核分裂という。このとき,1分裂あたり生ずるエネルギーは平均200MeVである。またこのとき2個または3個の中性子が放出され,さらに次の235Uまたは239Pu原子核の分裂を引き起こすことができる。このように原理的には1個の中性子が核分裂の連鎖反応を引き起こし,非常に短時間のうちに多くの核分裂からエネルギーを放出させることができる。これを実現するためには連鎖反応を維持しなければならないが,生成された中性子のいくらかは系外に逃げ出したり,分裂を起こさない核反応で消費されてしまって,全部の中性子が核分裂を引き起こすことに利用されるわけではない。中性子の逃げは核分裂物質の表面で生じ,中性子を生成する核分裂反応は物質全体で起こる。したがって表面積の体積に対する比が一定以下,すなわち核分裂物質の量が一定以上でないと,連鎖反応を持続できないことが考えられる。この量を臨界量と呼ぶ。実際にはこの臨界量は核分裂物質の種類,純度,形状,組成,密度(または圧縮度)等に依存し,また核分裂物質を中性子反射体で囲むことによって臨界量を小さくすることができる。

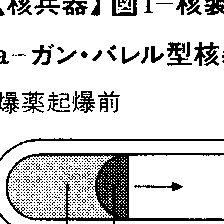

核分裂兵器では,爆発以前には核分裂物質を臨界量以下に保つ条件を満足させ,爆発時にはきわめて短時間に臨界をこえる条件を作り出す必要がある。この方法として次の二つがある。第1の方法はガン・バレル型と呼ばれるもので,合体すれば臨界をこえる量の核分裂物質(235Uや239Pu)を砲身状の容器の両端に分離して配し,爆薬の爆発で急速に合体させる方式である。第2の方法は爆縮型あるいはインプロージョン型と呼ばれ,臨界量未満の核分裂物質を強力に圧縮することによって,質量は不変でも表面積が小さくなるために臨界をこえることを利用している(図1)。

核兵器の威力は,核分裂兵器および後述の核融合兵器とも,その核爆発で放出されるエネルギーと同量の爆発エネルギーを放出するTNT爆薬の量で表現する。すなわち1ktの核兵器とはTNT爆薬1000tが発生するエネルギー(1012cal=2.6×1025MeV)と同量のエネルギーを放出するものをいい,これは1.45×1023個の原子核の核分裂に相当する。たとえば100ktのエネルギーを放出するためには約1.45×1025個の原子核の分裂が必要であり,もし1個の中性子から連鎖反応が始められるならば近似的に58世代の反応で達成され,爆発エネルギーの99.9%が最後の7世代,すなわち0.07×10⁻6秒の間で放出されることになる。

核融合兵器

水素Hの同位元素である重水素(ジュウテリウム)Dおよび三重水素(トリチウム)Tの原子核が核融合反応でヘリウムHe原子核になる際に放出するエネルギーを利用した核兵器である。核融合反応は超高温によって引き起こされるため熱核融合とも呼ばれている。実現可能な高温条件で起こる熱核反応としては次の四つを挙げることができる。

D+D=3He+n+3.2MeV…… (1)

D+D=T+1H+4.0MeV …… (2)

T+D=4He+n+17.6MeV …… (3)

T+T=4He+2n+11.3MeV …… (4)

ここでnは中性子を示す。(1)(2)の反応は数千万Kでほぼ同程度の確率で起こるが,(3)の反応はさらに高い確率で起こる。(2)の反応で生じた三重水素は(3)の反応にも関与することとなる。これに反して(4)の反応の起こる確率は小さい。(4)を除いた三つの反応の結果として,5個の重水素核(合計の質量数10)から24.8MeVのエネルギーが放出され,同質量のウランの核分裂と比較すると重水素の融合反応では約3倍のエネルギーが放出される。核融合兵器の主原料である重水素化リチウムLiDの関与するもう一つの熱核反応に

6Li+n=4He+T+4.8MeV

がある。この反応はかなり高い確率で生ずるし,生成した三重水素はさらに(3)の反応に関与することとなる。以上の熱核反応で発生したエネルギーの大部分は質量の小さい中性子が運動エネルギーとして持ち去ることとなり,これが後述の3F爆弾や中性子爆弾の実現を可能としている。

核融合反応を起こすには数千万Kの温度が必要であり,現在地上でこのような温度を作りうる唯一の方法は核分裂反応を用いることである。したがって水素爆弾は原子爆弾によって火をつけられることになるが,その機構は巧妙に設計されている。熱核融合反応の速度は核融合燃料の密度の2乗に比例して増加するので,核融合燃料を適切に圧縮することがきわめて効果的となる。このため,核分裂や核融合で発生したエネルギーの一部を未融合の燃料の圧縮に使用するよう工夫されている(図水爆の構造)。

3 F 爆弾

水素爆弾の周囲に238Uを配し,核融合反応によって生じた多量の高速中性子によって238Uを核分裂させて,さらに爆発エネルギーを強化した兵器。238Uは中性子の反射材およびタンパー材として役割を果たしたのち分裂反応にあずかるが,この結果残留放射能を増大するため〈きたない水爆〉といわれる。3F爆弾の語源は,その爆発過程である起爆用原爆の核分裂fission,重水素の核融合fusion,238Uの核分裂fissionの3段階の核反応の頭文字をとったものである。

中性子爆弾

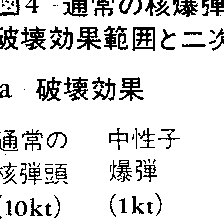

放射線強化弾頭ともいう。通常の水素爆弾の爆風と熱線の効果を抑え,即発放射線,特に中性子線の効果を高め,さらに残留放射能も減少させた核兵器。ワルシャワ条約機構軍の機甲部隊が西欧に侵攻した場合,これに対処する目的でアメリカが開発した兵器である。1977年6月《ワシントン・ポスト》紙がアメリカの中性子爆弾開発計画を暴露してから,人道上の立場と核兵器を使いやすくするおそれをめぐって,アメリカおよびヨーロッパ各地で大論争が起こった。アメリカではランス・ミサイル(戦術ミサイル)用弾頭と8インチ砲用弾頭として83年配備され,いずれも1kt程度の威力といわれている。ソ連およびフランスも製造能力があると宣言した。中性子爆弾は核融合反応を用いた小型の水爆であり,特に中性子の放出を増大させる構造上の工夫がなされている(図2,3,4)。

その他

水素爆弾の周囲をコバルトで包み爆発によってコバルト60 60Co(半減期約5.27年)を生成して残留放射能を増大させるコバルト爆弾や,同様に窒素化合物を用いて爆発によって炭素14 14C(半減期5600年)を生成させる窒素爆弾も考えられてはいるが,アイデアだけのものと思われる。原子番号95以上,すなわちプルトニウムより重い元素を核分裂物質として使用して,超小型の原爆を実現する超プルトニウム爆弾の可能性はあるとしても,それらの物質の生産費用の高価さと半減期の短さから実現はきわめて難しい。核分裂反応を起爆に使用しないで高性能火薬,レーザー,荷電粒子等で核融合反応を起こさせる水爆は,研究段階にあると見られる。

核爆発の効果

核爆発に関連して衝撃波(爆風),熱線,放射線,さらに電磁パルス等が発生するが,その効果は地表面と爆発点との相対位置によって異なる。通常核爆発形式を(1)高空爆発,(2)空中爆発,(3)地表爆発,(4)地下爆発,(5)水中爆発に分類している。高空爆発は3万m以上の高度での爆発である。この高度では空気密度が低いので爆風効果が弱まる。しかし非常に広範にわたる電磁パルスやオーロラ効果を起こすことになる。空中爆発は3万m以下の高度での爆発で,火の玉が地表に接しない場合である。地表爆発は実際の爆発点が地上であるか,または上空であっても火の玉が地表に接するまでの高度の爆発である。この爆発では大量の地表物質が放射能雲に吸い込まれて上昇するため,放射性降下物による汚染が問題となるほか,爆風効果も高度によって変化する。地下爆発,水中爆発はともに爆発中心が地(水)面下にある場合であり,深度が深い場合は爆発の衝撃エネルギーの大部分が地(水)中の衝撃波として消費される。しかし爆発深度が浅い場合,エネルギーの一部は地(水)上に漏れて爆風を作り,熱線,放射線の一部も地(水)上に現れて比較的短距離の大気内で吸収されることになる。この場合,局所的に強い残留放射能を残すこととなろう。以上五つの分類は多分に便宜的であり明確に区分されているわけではない。

火の玉

核爆発では通常爆薬に比して少量の核分裂物質または核融合物質できわめて短時間に莫大なエネルギーの放出が起こるため,非常な高温を発生する。通常爆薬の場合で最高5000K程度であるが,核爆発では数千万Kに達するものと推定されている。このことが放出エネルギーの配分を通常爆薬と異質なものにしている。核爆発後1×10⁻6秒以内に,超高温となった核兵器残滓は主としてX線の形で大量のエネルギーを放出するが,空中爆発ではこのX線は1m内外の空気に吸収され,極度に高温となった空気と気化した残滓が火の玉もしくは火球fireballと呼ばれる光り輝く球状の塊を形成する。火の玉は放射線と熱線を放出しつつ,急速に膨張を続けるとともに,しだいに冷却され,上昇によって空気の抵抗を受け球形からドーナツ形に変化し,放射能雲のきのこ雲mushroom cloudを形成する(図5)。

火の玉内部で,高温によって生じた気体の急膨張から衝撃波が発生し外方へ進行する。しばらくの間,火の玉は衝撃波面の進行と同じ速さで膨張するが,火の玉の温度が3000℃ほどに低下するころ,衝撃波面は火の玉から離脱して外方へ強力な爆風として広がっていく。20ktの核爆発の場合,離脱は爆発後約0.011秒後に起こる。離脱の直前,衝撃波は周囲の空気を衝撃加熱(衝撃波の通過にともない空気が等エントロピー的に加熱されること)によって8000℃以上の高温にする。この高温の空気層は可視光線を透過しないため,火の玉は一時外部から見えなくなる。

熱線

核爆発によって形成された火の玉は紫外,可視,赤外の波長領域の電磁波を放出する。これが熱線と呼ばれ広範な地域に焼夷効果を及ぼすこととなり,特に威力の大きい核爆発ではこの熱線による被害範囲が他の効果を引き離して大きくなる。熱線として放出されるエネルギーは核爆発の全エネルギーのおよそ35%程度である。地上に到達する熱線エネルギーの割合は爆発点からの距離と大気の状態によって定まる。

前述のように,空中爆発の際,火の玉が一時的に外部から見えなくなる現象に関連して,熱線に二つのパルスが生ずる。第1のパルスは1Mtの爆発で1/10秒と短く,熱線の多くは紫外線領域にあって,全熱線の1%程度のエネルギーを占める。したがって火傷という点からいえば,放出エネルギーが小さいことと空気層に吸収されやすい紫外線成分であることにより,眼球には障害を及ぼすことはあっても皮膚の火傷を起こすことは少ない。第2の熱線パルスは数秒間続き(たとえば1Mtで10秒,10Mtで20秒以上),全熱線エネルギーの99%を放出する。地表に到達する熱線の波長は可視か赤外領域にある。この第2の熱線パルスが人体皮膚の火傷を引き起こし,木材,繊維製品,紙のような可燃性有機物を焦がして炭化し,ときには発火させることとなる。視程にもよるが,1Mtの爆発で19km離れて熱線にさらされても皮膚に閃光火傷を負うこととなる。

爆風

空中および地表爆発による物的被害の大部分は爆風に起因する。火の玉の表面から離脱した衝撃波は急速に広がって進み,高度に圧縮された空気の壁のように作用する。350kgf/m2過圧以上の爆風で地上の構造物はなんらかの被害を受けることとなる。爆風波が地表面にぶつかると反射波が生じ,直接波と反射波とが重なり合うマッハ効果を生じ,一般に直接波の2倍の過圧を示すマッハ軸を形成する。マッハ軸の通過にともない地上の物件は地面と平行の爆風を受けることとなる。その後,火の玉の急速な上昇にともなって強い上昇気流が生ずるため,爆風と逆方向に吹戻しと呼ばれる地上風を受けることとなる。吹戻しは爆心地点では100m/秒にもなるため被害をさらに大きくする。水中爆発の場合は,浅海,深海でその効果は異なるが,一般に水中では爆圧の伝搬は良好で,潜水艦などに対する破壊効果は大きい。

放射線

爆発で放射線をともなうことは核爆発の大きな特徴である。通常の核弾頭では爆発エネルギーの約15%が放射線の形で放出されるが,このうちの5%は爆発後1分以内に発生する初期放射線,残りの10%は残留放射線である。中性子爆弾では爆発エネルギーの約35%が放射線で放出され,そのうちの30%が初期放射線である。初期放射線は中性子,γ線,β線およびα線からなるが,β線とα線は透過力が弱いため空中爆発のときは地上に到達しない。したがって中性子とγ線のみを考慮すればよいことになる。これらの放射線が生体に吸収されると放射線障害を起こす(図6)。残留放射線は,火の玉の急速な上昇によって形成される放射能雲から地表に降下する放射性降下物(フォールアウトfallout),いわゆる死の灰によって放射される。放射性降下物を形成するものは,核分裂生成物,未反応の核分裂物質および核爆発で生じた中性子によって誘起された誘導放射能を含む物質で,未反応の核分裂物質からのα線を除けばβ線とγ線が残留放射線となる。

放射性降下物は爆発後1日以内に降下する初期(局所的)放射性降下物(図7)と,それ以後降下する後期放射性降下物に分けられる。地上爆発では初期放射性降下物が重大な影響を及ぼし,高空爆発では後期放射性降下物が重要な意味を持つ。

核分裂生成物は36種の元素の300以上の同位体を含み1ktの爆発当りほぼ3×1010キュリーの放射能となる。この放射能は,爆発後の時間をtとして,ほぼt⁻1・2にしたがって減衰するが,寿命の長いセシウム137 137Cs(半減期約30年)やストロンチウム90 90Sr(半減期約28年)を含むのでながく地表にとどまることとなる。残留放射線は外部照射の効果よりも,放射性物質が消化器,呼吸器,または傷を通して皮膚から体内に取り入れられ,体内の器官に沈着し,そこで放射する放射線による内部照射の影響が重大で危険である。

電磁パルス

核爆発によって生じた放射線は,大気との相互作用によって,数kHzから数百MHzにわたるきわめて広帯域の周波数成分を持つ瞬間的な電磁波のパルスを発生する。この電磁パルス(EMP,electromagnetic pulse)は核爆発とほとんど同時に最大値に達し,その後ゆるやかに減衰していく。一般に電磁場の変化は導体内に誘導起電圧を生じ,過度電流が流れる。特に電子回路に瞬間的に過大な電流が流れることとなり,電子装置を損傷させる。しかもこの効果は爆風,熱線などがさして問題とならない遠隔地にも瞬間に及ぶことがある。たとえば,1962年ジョンストン島における高高度核爆発実験の際,1300kmも離れたハワイのオアフ島で街路灯30個が一斉に消え,ホノルル市内に備えつけられていた数百の盗難警報が鳴り始め,かつ電力線のブレーカーが開く事故が起こった。

EMPの発生は核反応による初期放射線に起因する。初期放射線はその電離作用で爆発周辺の空気をイオン化して電離領域を形成する。これが完全に球対称に形成されれば原理的にはEMPは発生しないが,地表爆発では電離領域はほぼ半球状に形成されるため全体的に電子流が上方に向かい,この電子流に対して強い左回りの磁場が発生する。このため爆発地点の近傍内で強いEMP(数百~数千kV/m)の発生がある。中高度爆発でも,高度による空気密度の差,核爆発の方向による不均一,空気中の水分の分布の差などのため,電離領域は球形にならないのでEMPが発生するが,地上には弱いEMPしか到達しない。EMPの影響が大きいのは高高度爆発である。この場合,下方に進んだ初期放射線は地球を取り巻く空気層の密度が濃くなり始めた高度で凸レンズ形の広い電離領域を形成することとなる。したがってメガトン級の爆発では地(水)平線の範囲までEMPの効果は及び,EMPのうち低い周波数帯のものは地(水)平線をこえても広がる。もしアメリカの上空320kmでメガトン級の核爆発が起こるとアメリカは全部,カナダ,メキシコの一部まで強いEMPに襲われることとなる。弾道ミサイル・システム,衛星システム,航空機システムなど多くの兵器は電子機器を多数使用しており,特に指揮・統制・通信・情報システム(C3I)等にとってEMPは大きな脅威となっている。EMPの防護対策としては,システムをEMPの電場から電気的に遮断することが第一である。なお光ファイバーはEMPの影響を受けない。

その他の効果

核爆発で発生した放射線が大気を電離して電子密度を増すために,高空爆発では地磁気の影響で人工オーロラを発生させたり,空気中の分子,原子等を励起し大気の蛍光現象を起こすこともある。通信やレーダーに使用される波長1mm以上の電磁波の伝搬は大気の電離状態に左右されることが多い。したがって大気中の核爆発は電磁波の伝搬にさまざまな擾乱を起こす。短波通信の場合,65kmの高度での核爆発で数時間は完全に途絶えることとなり,ブラック・アウトと呼ばれる。

核戦争の効果

多くの核実験やシミュレーションで,核兵器の爆発が起こす科学的,技術的な効果については詳細な理解がなされているが,もし実際核攻撃があった場合に,それが住民や社会・経済に及ぼす直接間接の効果および時間的変化に関して検討がなされた例は少ない。1978年9月8日アメリカ上院外交委員会委員長スパークマンが議会技術評価局(OTA)長に書簡を送り,核戦争の効果について包括的研究を行うよう要請した。OTAは79年12月〈核戦争の効果報告〉をまとめた。内容は四つのケースの核攻撃を想定してその場合に目標となった米ソが受ける被害と影響について検討している。

第1のケースは単一都市に1発の核攻撃が行われた場合で,アメリカはデトロイト,ソ連はレニングラード(現,サンクト・ペテルブルグ)が目標都市に選ばれた。デトロイトに地表爆発で1Mt×1発のとき,空中爆発で1Mt×1発のとき,および空中爆発で25Mt×1発のときについて検討された。レニングラードについては,いずれも空中爆発で1Mt×1発のとき,9Mt×1発のとき,および40kt×10発のときについて検討された(図9)。

第2のケースは,限られた核兵器で,電力,精油所等のエネルギー源を破壊することを目的として都市および工業地帯に小規模の核攻撃を加える場合である。米ソとも戦略核10発を相手国の工業地区に投下することになるが,アメリカはポセイドン7発,ミニットマンIII3発でソ連の59ヵ所の精油所,貯蔵所を,ソ連は10発のSS18でアメリカの約300ヵ所の精油所,貯蔵所を狙うこととなる。ソ連の攻撃により,アメリカの64%の精油能力が破壊され,空中爆発の場合には約500万人の死亡者が,もし地上爆発の場合には放射性降下物による被害も含めて約320万人の死亡者が推定される。石油不足の社会経済に与える影響は大きいが,農業と重要産業は継続されるという。アメリカの攻撃により,ソ連は73%の精油能力と16%の貯蔵能力が破壊され,空中爆発では約146万人の死亡,もし地上爆発の場合には放射性降下物による被害も含めて約102万人の死亡が推定されている。ソ連の精油所がアメリカより密集していることと,住居地から離れていることが被害の差として表れている。ソ連の場合,農業と重要産業の生産は大幅に低下する。両国とも国民の精神上のパニックは計り知れぬほど大きい。

第3のケースは,ICBM基地,爆撃機基地,ミサイル潜水艦基地等軍事目標に対する攻撃である。この種の研究は国防総省内で多く実施されているので,OTAはそれらの結果を検証する形で検討が行われた。結果は秘密とされており全貌は明らかにされてはいないが,民間人の場合おもに放射性降下物による被害となり,放射線による30日以内の死者はアメリカで全人口の1~11%(200万~2200万人),ソ連では全人口の1~5%(250万~1250万人)と推定されている。攻撃威力が大きく,現存の核シェルター設備だけと仮定するとアメリカで2000万人,ソ連で1000万人の死亡という計算にもなる。この差は両国の地理的条件によるものであり,ソ連地区で生じた放射性降下物は人口密度の小さい地区や中国へ流れる結果となるからである。限定目標攻撃とはいえ,その被害は大きくかつ不確定性が大きい。放射性降下物に対してシェルターは効果的であり人命を救うのに役立つとはいえ,多数の生命を失い経済活動は進路が定まらず,回復の困難さが国民に精神的なインパクトを与える。

第4のケースは,非常に大きな核攻撃が米ソの軍事的・経済的目標に対して行われた場合である。まずソ連の先制攻撃ではソ連の有する戦略核兵器のほとんどが使用される。この攻撃に耐えて残った戦略核兵器でアメリカの報復攻撃がソ連に対して行われる。先制攻撃と報復攻撃との差による被害の相違は,他の要素による大きな不確定性のため,なかなか計算に乗りにくいが,両国の死者は1~3までのケースになされた試算よりはるかに大きい。人口分布,シェルター設備状況,攻撃目標選定政策等の仮定によって変動はあるが,アメリカの死者は全人口の35~77%(7000万~1億6000万人),ソ連の死者は全人口の20~40%(5000万~1億人)と推定されている。ソ連の死者が少ないのは,農村に住む人口が多いことと,アメリカの核弾頭の威力が小さく放射性降下物が少ないためといわれる。この数字は30日以内の死者であり,そのほかに数百万人は負傷をうけ,その多くは医療不足から,さらに数百万人は次の冬に飢えと寒気で死に至るであろうし,その後の放射線による死者も増えるはずである。生存者もシェルターから出た日から生存のための闘争が始まることとなる。一つは食糧,エネルギー等の生産であり,この生産は残存する物品の消費の割合を上回らねばならないこととなる。おそらく核戦争前の人間の行動パターンは通用しないこととなろう。

この報告が示すことは,核戦争の効果には〈計算されるもの〉と〈計算されない不確定さ〉があり,不確定性のリスクが計算可能なリスクに比べてきわめて大きいことである。直接的破壊もさることながら,その後に到来する社会システムの破壊,政治・経済機構の破壊,長期的な生態系の破壊,生存者の精神的ショックとパニック,これらを見積もれる政府はないと思われる。しかし,依然として核戦争の可能性は厳存するのであって,政治家はもし核の抑止が失敗したときに生ずることがらで,〈何がわかっているか〉と,さらに重要な〈何がわかっていないか〉を十分に知ることが必要だと結論づけている。

米ソ核バランスの推移

第2次世界大戦後から1950年代初期まではアメリカが核兵器を独占していた。兵器体系としては爆弾(原爆)を長距離爆撃機で運搬するのみであった。ソ連は46年臨界実験に成功,引き続き49年8月原爆の核実験に成功した。

50年代から60年代初め

アメリカは核優位を保つため水爆の開発に着手する。52年10月31日エニウェトク環礁で行われた実験では,液体の重水素,三重水素を使用し,その威力は10.4Mtといわれている(液体を使用したことから湿式水爆と呼ばれる)。次いで54年3月1日ビキニ環礁で初めて重水素,三重水素のリチウム化合物(固体)を用いた乾式水爆(3F爆弾,15Mt)の実験に成功,さらに航空機からの投下にも成功する。アメリカは中距離弾道ミサイル(IRBM),大陸間弾道ミサイル(ICBM),潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM),各種の戦術核,さらに弾道ミサイル迎撃ミサイル(ABM)の開発に成功し,核戦力の三本柱(トライアドTriad)といわれるICBM,SLBM,長距離爆撃機の体制を完成した。

ソ連は,当初は核開発および運搬技術で大きく遅れをとっていたが,50年代の中ごろまでにはアメリカに追いつき,さらに一歩追い抜く面も現れた。53年8月12日の乾式水爆の開発成功は,アメリカに先んじて実用兵器の原型を示したものであり,55年,航空機からの水爆投下実験もアメリカより早い。そして57年,世界初の人工衛星スプートニクの打上げに続いて,ICBMの開発もアメリカより早く成功した。

60年代初めから70年代末

米ソともに戦略核戦力の増強と非脆弱化に努め,相互抑止とくに全面戦争の抑止を主体としてそれぞれの戦略を組み立てた。アメリカはこの時期,報復攻撃(第2撃)を重視しSLBMを充実させた。また弾頭の複数化,命中精度の向上が図られ,一つの目標を数個の弾頭で攻撃する多弾頭(MRV),さらに各弾頭が別々の目標へ向かう多目標弾頭(MIRV)が開発され,攻撃目標の限定化が進んだ。ソ連はこれに対しICBM,SLBMをすさまじく増強させた。

この時期には多くの核戦略が提唱されている。アメリカのケネディ政権が提唱した〈柔軟反応戦略〉は,起こりうるあらゆる段階の戦争形態に即応可能な核戦力を保持することにより,対応上多様な選択肢を持ち,柔軟性を獲得して戦争を抑止しようという戦略であり,この基本思想はアメリカにおいて現在まで貫かれているといえる。そのほか62年から63年にマクナマラ国防長官が提唱した〈対都市戦略〉や〈対兵力戦略〉,64年から65年に提唱された〈被害局限戦略〉や〈確証破壊戦略〉がある。〈確証破壊戦略〉は,他国から核攻撃(第1撃)を受けた後においても報復攻撃(第2撃)能力を保有し,これで相手国に対し確実に,耐えられないほどの被害を与えるという戦略で,この戦力にはICBM,SLBM,長距離爆撃機が用いられる。ニクソン政権になって,過重な防衛負担をさけようとして提唱された〈現実的抑止戦略〉があり,さらにシュレジンジャー国防長官がニクソン政権末期に提唱した〈ターゲッティング・ドクトリン〉は,ソ連の核攻撃への対応のオプション・リストに基づいてソ連の攻撃に見合った核報復を行うとするもので,対都市確証破壊戦力を温存し,全面戦争を抑止しようとするものである。

またこの期間には軍備管理に関する重要な条約が多数締結されている。1963年アメリカ,イギリス,ソ連の間で初の部分的核実験禁止条約(PTBT)が締結され,大気圏,水中,宇宙空間での核実験が禁止された。しかしこのときにはすでに地下核実験技術が確立していて,これ以降,地下核実験が行われていくこととなった。74年米ソ間で地下核実験制限条約(TTBT)が締結され,爆発規模を150kt以下に制限されることなったが,このときの核兵器開発は小型化に移行しており,両国はすでに大規模な核実験の必要がなかったともいえる。米ソ両国はこのような条件の下でさらに効果的な核兵器の開発を続行していった。1970年には核不拡散条約(NPT)が発効している。

80年代

ソ連の軍事力の増強の結果,アメリカはかつての戦略上の優位をすでに失っていると感じ,強いアメリカに向かって国防予算の増額を図った。アメリカはICBMでは逐次タイタンⅡを退役させてMIRV弾頭を有するミニットマンⅢ,RV弾頭のピースキーパをサイロ方式として配備し,SLBMでは8発のMIRV弾頭を持つトライデント・ミサイル搭載のSSBNを主力として配備し,B52戦略爆撃機を母機とするAGM86巡航ミサイルの配備を開始し,核戦略の三本柱を強化した。またNATO加盟国に使える核としての地対地戦術ミサイルをパーシングⅡに更新し,さらに地上発射巡航ミサイル(GLCM)トマホークBGMの配備を開始した。また,米海軍第一線の水上艦,攻撃型潜水艦に海上・海中発射巡航ミサイル(SLCM)トマホークの配備を開始するなど,戦術的にも核戦力を充実させた。米ソ2大強国が競って核開発と生産を続けた結果,1985年には米ソの核弾頭は合計6万2000発余が使用状態で保有されるに至った。

90年代,冷戦終結後

1991年,ソ連が崩壊すると,米ロ間で核兵器削減交渉がたびたび行われ,米ロ間の戦略核兵器の状況は大きく変化していくこととなる。かつて米ソ相互が狙っていた核弾頭の照準は冷戦終結後外され,相互確証破壊の抑止論は後退していく。旧ソ連の核兵器はロシア,ウクライナ,ベラルーシ,カザフスタンの4国に残留したが,アメリカの努力でロシア1国に集められた。1993年クリントン政権発足と同時に米核政策の見通しが行われたが,戦争抑止は核態勢を中心とし,ロシアの不確かさに対する防衛として核の三本柱は継承された。しかしアメリカは新たな核開発を行わず,保有の核兵器を安全に保有することを決定した。米ソ間で1991年締結された第1次戦略兵器削減条約(START I)は,1990年に両国が保有していた2万3000発の戦略核兵器を7年間で米ロそれぞれ,上限として戦略核運般手段1600基・機,核弾頭6000個,そのうち弾道ミサイル核弾頭4900個とする等の削減をするというもので,ミサイル撤去,解体は相互監視検証を通じて現在も進行中である。1993年調印された第2次戦略兵器削減条約(START II)は2003年までに米ロそれぞれ戦略核弾頭を3000~3500個に削減するものであるが,NATOの東方拡大等で相互の不信感もあって,97年12月現在両国ともこれを批准していないため,削減実行のめどはまったく立っていない(〈戦略兵器制限交渉〉の項参照)。

1991年の湾岸戦争の教訓から,アメリカは地下の目標を攻撃するため,地表を貫徹し地下15mで爆発する空軍用B61Mod11を開発した。アメリカは,Mod11は1960年代に開発された核爆弾B61のケースの改良であり,核開発ではないと言っている。これは冷戦後開発された初の核兵器であり,1996年完成,翌年4月配備された。一方ロシアもソ連時代に開発されたモデルを改良し,大陸間弾道ミサイルSS25(トリポリ)をSTART Iの制限内で生産し,97年中の配備を目ざしている。両国とも核兵器数削減の一方で核兵器の高性能化を図っているといえよう。

1996年9月137ヵ国の署名で包括的核実験禁止条約(CTBT)が採択され,爆発を伴うすべての核実験が禁止されようとしている。この発効にはなお44ヵ国の批准が必要であるが,インドが署名も批准も拒否しているため発効に大きな障害となっている。しかしこの条約はシミュレーション実験を対象から除外している。アメリカはすでにシミュレーション実験技術を確立している。1997年7月ネバダで行われた臨界前核実験〈リバウンド〉は分離して配置した1.5kgのプルトニウムを火薬の爆発で圧縮して計測データをスーパーコンピューターで解析することによって核物質の挙動を知り,経年劣化を調べるものであった。この技術はアメリカが将来にわたって保有する核兵器の維持管理に不可欠なものである。またロス・アラモス国立研究所に2002年完成予定の核研究装置〈ダート〉は核物質が圧縮を受けたときの挙動をX線で調べるもので,スーパーコンピューターと組み合わせて100万分の1秒単位で立体撮影ができるといわれる。さらに,ローレンス・リバモア国立研究所に2003年完成予定の世界最大のレーザー核融合装置は192本のレーザー光を一点に絞り,核融合を小規模に再現することが可能といわれ,いわばコンピューターの中で三次元の核実験を実現しようとするものである。一方ロシアも核兵器の研究に使うシミュレーション実験にアメリカ製スーパーコンピューターを輸入している。アメリカはロシアのアルザマス16にある磁場核融合実験装置を使う実験に50万ドルを提供し,ロシアがリードするこの分野での共同実験を開始した。また,1000人以上のロシア核科学者がアメリカのロス・アラモス国立研究所を訪問し,さらにアメリカは中国化学者との交流,フランスとの核実験データの交換をも実施している。すでに核超大国間の核兵器開発競争は終焉を告げ,世界の関心は核兵器の削減と第三世界への核拡散阻止に向かっているが,このようにアメリカを先頭に核保有国はさまざまな思惑を秘めながら核技術の交流を始めている。1997年現在,世界に存在する核兵器は2万6000発といわれるが,英,仏,中国の3ヵ国の合計は千数百発で,大部分はアメリカとロシアがそれぞれ保有する1万2000発である。

→核実験 →核戦略 →軍縮 →軍備管理

米ソ以外の核保有国

イギリスは1952年10月原爆実験に成功しており,独自の核戦力を保持している。83年からは巡航ミサイルを配備するとともに,90年代にSLBMをポラリスからトライデント・ミサイルに更新し,97年現在,3隻のバンガードSSBN(原子力潜水艦)に48基を配備している。

フランスは57年核装備の方針を明示,独自の核開発の路線を進み,NATO内および国際政治における指導力の回復を狙った。60年2月原爆実験に成功し,97年現在,4隻のSSBNにSLBM64基,IRBM(中距離弾道ミサイル),核爆撃機2飛行中隊を配備している。

中国は64年10月世界5番目の核保有国となった。97年現在,17基余のICBM,64基余のIRBM,1隻のSSBNに搭載された12基のSLBM,さらに核弾頭のSSMも配備していると見られている。中国は核戦力の増強を続行し,新世代のミサイルを開発中で,最大のICBMのDF41は射程1万2000km,ICBMのDF31とSLBMのJL2は射程8000kmとされている。これらは近隣諸国はもちろんアメリカ本土をも攻撃可能であるため,アメリカは潜在的脅威と懸念を高めている。中国の核はアメリカ,ロシアの攻撃・威嚇の抑止と戦略報復力および自国の国際的威信と国家的誇りを目的としている。すでに中国のIRBMは日本全土を射程内にとらえるかたちで配備されている。

核拡散と核廃絶

インドは核兵器保有国とはいえないが,核実験に成功しているので世界6番目の核保有国とされている。以前インドは核武装に否定的であったが,64年中国の核実験に刺激されて核開発に踏み切った。実験は74年5月パキスタン国境からわずか150kmにあるタール砂漠バカラン地区で行われ,爆縮型12kt,地下実験であった。この実験は核不拡散条約(NPT)発効後初めての核拡散であることから注目された(その後インドは98年5月,同国西部のラージャスターン州ポカランで2種類の地下核実験を実施)。

パキスタンもまた核保有国とはいえないが,1972年核開発の政治決定をし,87年核爆発を伴わない実験を実施して核兵器の開発に成功したといわれている。パキスタンの核開発は遠心分離法によって濃縮された235Uを使用している点に特徴がある。パキスタンの核はインドの核に対抗するものである(98年5月のインド核実験に対抗して同月末,西部のバルーチスターン州チャガイ丘陵で初の核実験(地下)を行った)。

政治的決定は別として,技術的,財政的に2000年まで核兵器保有国となりうる国はアメリカの防衛指針によると31ヵ国にものぼるものと見られている。日本も含まれているが,そのおもな国は,サウジアラビア,イスラエル,イラク,イラン,パキスタン,南アフリカ共和国,韓国,台湾,フィリピン,メキシコ,ブラジル,アルゼンチン,西ドイツ(現,ドイツ),スウェーデン,スペイン,カナダ,オーストラリア等である。

このうちスウェーデンは第2次世界大戦後一貫して核開発を進め,63年にはプルトニウム生産炉の稼働を開始し本格的に核兵器製造研究が始まった。最盛期には350人の科学者が従事したが,NPT調印後研究は縮小され,75年には秘密原子炉も閉鎖された。

南アフリカ共和国は77年に核実験を実施し,6発の核爆弾を製造したが,1989年これを破棄したと伝えられる。

核開発疑惑が伝えられていたイラクが,91年の湾岸戦争後の国際原子力機関(IAEA)査察の結果,ウラン濃縮施設を持ち数年で原爆製造が可能であったことが判明し,世界は核拡散の危険を実感することとなった。

イランはおそらく世界で最も明白な核保有熱望国であり,その潜在的目標はイラクのみならずイスラエル,サウジアラビア等である。イランはスカッド・ミサイルの製造能力を持ち,北朝鮮のノドン1号を輸入したとも伝えられている。

サウジアラビアは過去20年にわたり核兵器保有の秘密工作を行い,その一環として70年代パキスタンの核開発に資金を援助し,また80年代後半にイラクの核開発に50億ドルの援助や器材の購入支援を行っている。

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)はNPTを締結したが,提出書類とIAEA調査結果との重大な不一致などから,92年濃厚な核開発疑惑が持たれた。93年から94年に国際査察拒否問題が生じたが,アメリカの努力で寧辺の原子炉の燃料棒は封印された。放置すれば年間10~12個の核兵器製造可能なプルトニウムの生産態勢が完成するところであったという。北朝鮮は80年代から射程延伸スカッドCミサイルを生産・配備し,中東諸国に輸出していた。93年日本海で発射試験に成功した〈ノドン1号〉は射程1000kmで日本の一部が射程内となり,さらに開発中の〈ノドン2号〉の目指す射程は1500~2000kmといわれ,ほぼ日本全土が射程内となる。

核兵器は化学兵器,生物兵器とともに大量破壊兵器と称され,これらの兵器がテロ集団あるいは冒険主義的国家に拡散するおそれが大きくなっている。これをいかに防止するかが,現在国際社会の抱える緊急の課題の一つである。95年には25年を経た核不拡散条約(NPT)が無期限に延長され,日本を含む175ヵ国は,核保有国をこれ以上増やさない一方,核保有国は誠実に核軍縮を進めて核廃絶を究極の目標にすることを申し合わせている。また,世界各国で核廃絶の市民運動も盛りあがりを見せ,オーストラリア政府が核廃絶の具体的提案をしようと世界に呼びかけて,12ヵ国の政治家・科学者等専門家17名の委員が96年まとめたキャンベラ委員会報告は,世界100ヵ国と国連総会に送られ注目を集めている。また,96年7月ハーグの国際司法裁判所が,核兵器の威嚇と使用は国際人道法上,一般には違法との判断を出した。従来核戦争の抑止力として必要とされてきた核兵器だが,いまや第三世界への核兵器,化学・生物兵器(大量破壊兵器)の拡散を抑止するために必要であると主張されることとなった。

執筆者:劔持 幹人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「核兵器」の意味・わかりやすい解説

核兵器

かくへいき

nuclear weapon

核分裂や核融合など、原子核反応によるエネルギーを爆発的に発生させ、大量破壊や殺傷のために用いる兵器。

核兵器の種類

世界最初の核兵器は核分裂兵器で、1945年(昭和20)7月に完成し、8月6日には広島に、9日には長崎に投下され、二つの都市は壊滅した。アメリカ大統領トルーマンの発表に原子爆弾atomic bombということばが使われたのでこの名前が定着した。その後、核融合反応を利用した水素爆弾がつくられた。

完成した当時の原子爆弾は、1発で4トン以上の重さがあった。その後、運搬手段の技術が発達し、一方で核兵器の小型化、軽量化が進んできたので、さまざまな核兵器体系が発達してきた。一方、主として戦場で使うことを目的とした各種の戦術核兵器も開発された。戦略核兵器と戦術核兵器の区分はさまざまあるが、敵の中心地を直接攻撃できる兵器が戦略兵器であり、戦場で使用される兵器が戦術兵器である。戦略核兵器と戦術核兵器は主として射程により区分される。米ソの軍備管理・軍縮交渉では、相手国を直接攻撃できる射程、すなわち両国間の最短距離である5500キロメートル以上の射程をもつ弾道ミサイルが戦略核兵器と定義されている。

戦略核弾頭を運ぶ体系としては、

(1)大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)

(2)潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM:Submarine Launched Ballistic Missile)

(3)長距離爆撃機

がある。戦術核兵器体系には

(1)地上発射の短距離弾道ミサイル

(2)核砲弾を発射する大砲

(3)空中発射の短距離ミサイル、核爆弾

(4)潜水艦や水上艦艇から発射する核ロケット爆雷、核魚雷(1991年アメリカは艦艇搭載のミサイルには核弾頭は使わないとして撤去した)

(5)核地雷、核機雷

などがある。また最近発達してきた核弾頭付き巡航ミサイルには戦略用のものと戦術用のものとがある。

[服部 学・村井友秀]

原子爆弾の原理と構造

ウラン235、プルトニウム239、ウラン233の原子核は、中性子を吸収すると核分裂反応をおこしやすい性質があるので核分裂性物質とよばれる。臨界量とよばれる一定量の核分裂性物質を1か所に集めれば核分裂の連鎖反応が生ずる。原子爆弾の場合には、核分裂性物質をいくつかの臨界量以下の部分に分けておき、急激に合体させることで臨界超過状態とし、短い時間のうちに大量のエネルギーを放出させて核爆発を生じさせる。

広島に投下された原子爆弾は、ウラン235約60キログラムを二つに分けておき、一方を爆薬で他方に撃ち込む砲身式とよばれる方式であった。効率は非常に悪く、約1%が核分裂連鎖反応をおこしただけだったが、それでも約15キロトン(トリニトロトルエン火薬1万5000トン相当)の威力があった。

長崎に投下されたものは、プルトニウム239約8キログラムを中空の球殻状に配置しておき、その外側で爆薬を爆発させたときに生ずる内向きの球面波でこれを圧縮して臨界超過の状態とする爆縮方式を用いていた。このほうが効率がよく、威力は約22キロトンであった。

現在ではウラン235ならば約15キログラム、プルトニウム239ならば約4キログラムあれば1発の核分裂兵器をつくることができるとされている。

[服部 学・村井友秀]

水素爆弾の原理と構造

水素爆弾は、水素の同位元素である重水素や三重水素など、軽い原子核の核融合反応(熱核反応ともいう)で放出されるエネルギーを利用している。核融合反応をおこさせるには、一般には数百万℃以上の高温が必要である。現在は原子爆弾の爆発の際に生ずる高温が、水素爆弾の核融合反応の引き金として用いられている。実際には、原子爆弾の爆発で発生するエネルギーを、X線の形で隣接する核融合物質の周りに伝えてこれを圧縮し、非常に高い温度をつくりだして核融合反応をおこさせる仕組みになっている。

[服部 学]

中性子爆弾その他の核兵器

核融合反応では大量の中性子が発生する。この中性子でさらに核分裂反応をおこさせることもできる。水素爆弾の爆発エネルギーのうちで、核分裂反応と核融合反応から出るものの割合は、いろいろと変えることができる。核分裂、核融合、核分裂の3段階の反応で威力を大きくしたものを3F爆弾というが、核分裂による「死の灰」とよばれる残留放射性生成物が多くなるので、「汚い水爆」ともいわれる。1954年3月1日、アメリカがビキニ環礁で実験したのはこの型のものであった。

最初の核分裂をできるだけ少なくし、威力と残留放射能の量を小さくしておいて、核融合の割合を多くすれば、瞬間的に中性子が大量に発生する。これで人員を殺傷しようとするのが中性子爆弾である。またこの中性子で大量の放射性物質をつくりだそうとするのが放射能兵器とよばれるものである。

[服部 学]

キロトン、メガトン

核兵器の爆発の威力は、TNT(トリニトロトルエン)爆薬の重量に換算して、キロトン(1000トン)またはメガトン(100万トン)単位で表す。広島と長崎の原子爆弾の威力はそれぞれTNT換算15キロトンおよび22キロトンと推定されている。1954年3月のビキニ環礁でのアメリカの水爆実験の威力はTNT換算約15メガトンであった。これまでの最大の核爆発は、1961年にソ連が行った56メガトン(推定)の水爆実験であった。中性子爆弾の威力は1キロトン以下といわれている。

[服部 学・村井友秀]

核爆発の効果

核爆発では、単位重量当りの発生エネルギーが大きいので、数百万℃という高い温度の火の玉が生じ、熱線として放出されるエネルギーの割合が大きくなる。また一部分は放射線のエネルギーとなって現れる。

原子爆弾の空中爆発の場合のエネルギーは、爆風と衝撃波に約50%、熱線に約35%、放射線に約15%の割合で配分される。放射線のうち3分の1は爆発後約1分間以内に放出され、これを初期放射線という。残りの3分の2は、残留放射線として長い時間にわたって放出される。水素爆弾や中性子爆弾では、放射線、とくに初期放射線の割合がずっと大きくなる。

広島の原子爆弾は平坦(へいたん)な市街地の中心部上空約580メートルの高さで爆発したが、爆風による建物の破壊および熱線による火災によって、約13平方キロメートルの市街地が壊滅した。また1945年(昭和20)12月までに約14万人が死亡したが、そのうち約20%が爆風による外傷死、約60%が火傷死、残りの20%が放射線障害による死亡とされている。長崎の場合には、市の中心部を離れた山の部分の上空約500メートルで爆発したので、威力は広島原爆より大きかったが、被害はすこし小さかった。

爆発の火の玉の中で気体になっていた放射性物質はしだいに凝結し、土やその他の粒子あるいは水滴などに付着して地上に落下してくる。これを放射性降下物(フォールアウト)とよんでいる。このほかに核兵器の爆発では、電磁パルス(EMP:electromagnetic pulse)とよばれる強い電磁波が発生し、電子回路などを破壊する効果もある。

[服部 学・村井友秀]

核兵器の発達

1938年12月、ドイツの化学者ハーンOtto Hahn(1879―1968)とシュトラスマンFriedrich W. Strassmann(1902―1980)が、ウランの原子核の核分裂の現象を発見した。そして核分裂の連鎖反応をおこすことができれば大量のエネルギーを取り出す可能性のあることがわかってきた。アメリカでは、ハンガリーからの亡命物理学者シラードLeo Szilard(1898―1964)が、ドイツで原子爆弾製造の研究が進んでいるのではないかと心配し、1939年7月、アインシュタインに大統領F・D・ルーズベルトあての手紙を書いてもらい、注意を喚起した。各国の科学者は、爆弾のような瞬間的な連鎖反応によるものよりも動力源として利用することを考えたが、1940年3月、イギリスのフリッシュOtto Frisch(1904―1979)とパイエルスRudolf Peierls(1907―1995)は、ウラン235だけを濃縮することができれば原子爆弾の製造が可能であることに気がつき、覚書をイギリス政府に提出し、これがアメリカにも伝えられた。

1942年8月、アメリカでマンハッタン計画と名づけられた原子爆弾製造計画が始まり、3年の間に20億ドルの巨費が投じられた。1945年7月16日、ニュー・メキシコ州アラモゴードの砂漠で世界最初の原子爆弾が爆発した。同1945年(昭和20)8月6日には広島に、9日には長崎に原子爆弾が投下され、まもなく第二次世界大戦は終わった。

1949年8月、ソ連も原子爆弾の実験を行った。これに対抗してアメリカでは、水素爆弾の開発を始めた。1954年3月1日には太平洋のビキニ環礁で本格的な水爆実験が行われた。翌1955年ソ連も本格的な水爆実験に成功した。こうして米ソを中心とする核軍拡競争が始まった。米ソ以外の国もイギリスは1952年10月に原爆実験、1957年5月に水爆実験を行った。フランスは1960年2月に原爆実験、1968年8月に水爆実験を行った。中国は1964年10月に原爆実験、1967年6月に水爆実験を行った。またインドは1974年5月に地下核実験を行い、1998年5月に原爆と水爆の地下核実験を行った。これに対抗してパキスタンも原爆の核実験を行った。このほかにイスラエルがすでに核兵器をもっていると推測されている。南アフリカ共和国はいったん核兵器をつくったが、後にこれを廃棄したと主張している。北朝鮮は2006年10月と2009年5月に核実験を成功させたと発表した。

一方、1963年8月、米英ソ3国は部分的核実験禁止条約に調印した。この条約で大気圏、宇宙空間、水中での核兵器実験は禁止されたが、地下核実験は禁止されなかった。

1950年代と1960年代の前半は主として量的な面での競争が続けられ、核兵器の数や威力が大きくなった。1960年代の後半から1970年代の競争は質の面での競争となった。とくに潜水艦発射弾道ミサイルの開発は、米ソの間に、先に敵を攻撃して破壊しても、海中に潜伏した敵の潜水艦が生き残り、潜水艦からの報復攻撃によって、先に攻撃した側も破壊されるという相互確証破壊(MAD:Mutual Assured Destruction)をもたらし、冷戦を安定させることになった。

[服部 学・村井友秀]

核兵器の現状と核戦争の危機

国連では1968年事務総長ウ・タントが『核兵器白書』を発表し、その後1980年9月事務総長ワルトハイムは『核兵器の包括的研究』と題する報告書を発表した。その内容は、核兵器の実態、核兵器の技術的発展の傾向、核兵器使用の効果、抑止論など核兵器に関する理論、核軍縮に関する諸条約など、広い範囲にわたっていた。この報告書によれば、全世界には4万ないし5万発の核弾頭が蓄積されており、その威力の合計は広島型原爆の約100万発分に相当し、その大部分はアメリカとソ連がもっているとされていた。そのうち戦略核弾頭については、アメリカが9200発、ソ連が6000発と推定されていた。1978年に開かれた第1回国連軍縮特別総会の最終文書は「核兵器は、人類および文明の存続にとって、最大の危険となっている」と述べている。

使用する核兵器の威力、種類、数、攻撃目標、使用地域などを限定しようとする限定核戦争といった構想もあるが、数十発、数百発の核兵器が使用されれば、それだけでも被害は想像を絶するものがある。それにいったん核兵器が使用されてしまえば、全面的な核戦争にエスカレートする可能性のほうがはるかに大きい。

[服部 学・村井友秀]

核兵器の規制

核兵器の規制問題は、アメリカにおける最初の核兵器の完成が1945年7月であり国際連合憲章を起草した戦時中には想定されていなかった。第二次世界大戦の最終段階で日本の広島、長崎に対して使用され大きな衝撃を与えたことから、戦争直後から国連において審議が始まった。当時唯一の核保有国であったアメリカは原子力国際管理案(いわゆるバルーク案)を提出した。これは核兵器の桁(けた)はずれの破壊力を考えると、各国の自由な原子力活動はもはや放置できないという考え方にたつものであったが、政治的にはソ連が当時急いでいた核開発を阻止するねらいも強かった。これに対してソ連は原子力兵器禁止案を提出したが、これはアメリカがすでに保有する核兵器の廃棄を前提とする禁止案であった。米ソの議論はかみ合うところがなく、1940~1950年代には成果が得られなかった。具体的な取決めが成立するのは1963年以降の米ソの相互核抑止を基礎とする「米ソ体制」のもとにおいてである。核兵器は、一方では桁はずれの破壊力、残虐性から人道的に許されない兵器である。他方、大国はそれゆえに生じる行動の抑制、慎重さを安全保障政策に利用する。核兵器の規制はその両面のバランスを探るものになったのである。それ以後、時期的にみて規制取決めが多くできたのは、1960~1970年代のいわゆる緊張緩和の時期、および1980年代後半からの冷戦の終結期、そして冷戦後であった。規制の種類からみると以下のように、(1)米ソ(ロシア)間の核戦力の均衡管理、(2)核実験の制限や核保有国の増大を阻止するという間接的な核兵器規制、(3)核兵器の配備を禁止する空間を設けたり、非核兵器国が核兵器禁止地域を設定することで、使用目的や地理的に、核兵器の役割を限定する取決め、(4)核兵器自体を禁止する条約、などがある。

[納家政嗣 2019年7月19日]

米ソ(ロシア)の軍備競争管理

最初の取決めは1969年に始まった米ソの戦略兵器制限交渉(SALT(ソルト))から生まれた。一つはABM(対弾道ミサイル。弾道ミサイル迎撃ミサイル・システム)制限条約(1972年調印)、もう一つは第一次戦略兵器制限協定(SALT-Ⅰ、1972年調印、1997年失効)である。SALT-Ⅰ協定を引き継ぐ本格的なSALT-Ⅱ条約が1979年に調印されたが、1970年代末以降の「新冷戦」の緊張のため発効しなかった。1970年代の取決めは、ICBMなど攻撃兵器には緩い上限を設定し、他方ABMなど防衛兵器は原則禁止することで相互に脆弱(ぜいじゃく)な状態を維持する、すなわち「攻撃すればかならず報復による大打撃を被る」、したがってどちらも最初の攻撃(第一撃)ができない状態(相互確証破壊体制)を安定させたもので、冷戦終結まで米ソ体制の基礎となった。冷戦終結に向かう時期になってこの系統の交渉で中距離核戦力(INF)全廃条約(1987年調印、1988年発効)が合意された。地上発射の中距離核ミサイルを世界的に全廃することを取り決めた条約で、初めて現地査察を含む詳細な検証規定が設けられた点でも東西対立の緩和を象徴した。続いて戦略兵器の「制限」から「削減」に進んだ第一次戦略兵器削減条約(START(スタート)-Ⅰ、1991年調印、1994年発効)は米ソ双方の戦略核戦力を運搬手段で1600基、弾頭で6000発とおよそ半減し、冷戦の終結を印象づけた。そこからさらに戦略核弾頭を3000~3500発までおよそ半減することを規定した第二次戦略兵器削減条約(START-Ⅱ)が1993年に調印された。しかし冷戦後に急速に懸念の高まった核拡散の脅威に対処するため、アメリカはミサイル防衛を重視するようになり、その結果、ABM制限条約の廃棄を求めるアメリカと、これに反対するロシアの対立から、STARTⅡは発効に至らなかった。アメリカのG・W・ブッシュ政権(2001年発足)は、米ソ(ロ)の相互核抑止体制の基礎をなしたABM制限条約を2001年12月に一方的に破棄した。START-Ⅱが発効しなかったことから予定されたSTART-Ⅲの交渉は行われず、2002年にかわって軍縮の意義が乏しく検証規定もない戦略攻撃力削減条約(SORT)が結ばれ、米ロは戦略核弾頭を1700~2200発に制限することになった。オバマ政権(2009年発足)は発足と同時に「核なき世界」(2009年4月、プラハ演説)を掲げ、それに向けた政策を積み上げて2010年4月、ロシアとの間でSTART-Ⅰの後継となる新START条約に調印した(2011年2月発効)。軍縮への関心が低かったブッシュ政権時代の流れを押しとどめようとする動きではあったが、この潮流が大きく発展することはなかった。

[納家政嗣 2019年7月19日]

核兵器の不拡散、核実験の禁止

核兵器を直接規制するものではないが、核兵器国の増加を防止する取決めがある。核不拡散条約(NPT、1968年調印、1970年発効)がその中心にあり、冷戦期に米ソの核抑止体制を攪乱(かくらん)する要素を排除するという意味でも大きな役割を果たした。NPTは期限満了にあたる1995年のNPT運用検討・延長会議で、無期限に延長され恒久条約となった。ただ冷戦後、核拡散問題はNPTに加盟しながら核開発を進め、さらにNPTからの脱退を通告した北朝鮮のように、対応のむずかしい拡散懸念国が現れ、またNPT未加盟のインド、パキスタンが1998年に核実験を行うなど、冷戦期とは大きく異なる状況が現れてきた。このためNPTだけでは核拡散を阻止するのがむずかしくなっている。

核兵器のもう一つの規制アプローチとして、核実験の制限、禁止の取決めがある。実験ができなければそれ以上の核兵器の開発を阻止できる、ないしは遅らせることができるからである。地下実験を除く核実験を禁止した部分的核実験禁止条約(PTBT、1963年)がその最初のものである。その後長く包括的実験禁止に向けて米ソ交渉が行われた。1995年、NPTの恒久化を決定した際に、核軍縮への努力として包括的核実験禁止条約(CTBT)を翌1996年中に合意することを求める文書が採択された。地下核実験禁止を含むCTBTは、国連決議として採択され、1997年、署名のため開放された。2019年6月時点で184か国署名、168か国が批准したが、発効要件国44か国のうちアメリカ、中国、エジプト、イスラエル、イランの5か国が未批准、インド、パキスタン、北朝鮮が未署名のため発効していない。しかし検証機関として設立された包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)は、世界337か所(2019年6月時点で306か所)に地震波、放射性核種、水中音波、気圧などの監視観測所をもつ国際監視制度(IMS)、現地査察機能を備えるなど核爆発の有無を監視する優れた体制を整備している。北朝鮮を除くと1999年以降5核兵器国および、インド、パキスタンの核爆発実験モラトリアムは維持されている。ただし核兵器国は、未臨界実験、シミュレーション、流体力学的実験など、爆発に至らない実験を実施している。

[納家政嗣 2019年7月19日]

非核化空間、核兵器禁止地域

特定領域・空間で核兵器の設置や配備を禁止すれば、これも間接的ながら核兵器の使用機会や役割を減らす効果がある。これらは通常は人間が居住しない領域、空間に設けられる。南極の軍事利用やあらゆる兵器の実験を禁止する南極条約(1959年調印)、天体への核兵器設置や地球周回軌道への核兵器搭載物体の打上げを禁止する宇宙条約(1967年調印)、海底軍事利用禁止条約(1971年調印)、月への核兵器の設置などを禁止した月協定(1979年調印)などがこれにあたる。また人間の居住する領域において、非核兵器国のイニシアティブで設けられる核兵器禁止地域や非核地帯(NWFZ)も、使用地域の限定という意味で核兵器の役割を低下させる。ラテンアメリカ核兵器禁止条約(通称トラテロルコ条約、1967年調印)、南太平洋非核地帯条約(通称ラロトンガ条約、1985年調印)、アフリカ非核地帯条約(アフリカ非核化条約、通称ペリンダバ条約、1995年調印)、東南アジア非核地帯条約(通称バンコク条約、1995年調印)、北半球初めてのNWFZである中央アジア非核兵器地帯条約(通称セミパラチンスク条約、2006年調印)がある。NWFZ条約は通常、核兵器国に同地域への核兵器の使用、使用の威嚇禁止の約束を求める議定書を伴う。核兵器国が議定書を批准すれば核兵器の地域的な使用規制の効果も生じる。

[納家政嗣 2019年7月19日]

核兵器禁止運動

原子爆弾製造計画は、ドイツが先に原爆をつくらないようにということで始められたが、ドイツが降伏して以後は、計画に参加していた科学者のなかから、これ以上計画を進めるべきではない、あるいは日本に投下すべきではないといった運動がおこっていた。広島に原子爆弾が投下された翌日、ローマ法王庁は「日本における原子爆弾の使用は遺憾である」と発表しているし、一般市民の間からも非人道的兵器の使用を非難する声がおこっている。また科学者の間には原子爆弾禁止の声が強く、たとえば1946年3月、アインシュタインは国連総会に公開状を送り、原子兵器使用禁止を訴えた。

1948年8月、ポーランドのブロツワフで開かれた「平和を守るための世界知識人会議」では、民間の大きな国際会議として初めて原子爆弾の禁止を決議した。1950年3月、平和擁護世界大会委員会は、原子兵器の無条件禁止を要求するストックホルム・アピールを発表し、全世界に署名運動が広がった。この世界の世論が、朝鮮戦争で原子爆弾が使われるのを阻む大きな力となった。

日本の国内では、アメリカ占領軍の厳しい検閲制度によって、広島、長崎の被爆の実相の報道は事実上禁止され、原子爆弾反対を口に出すことはむずかしかった。原子爆弾反対をはっきり宣言したのは、1949年(昭和24)10月2日、平和擁護広島大会が最初であった。しかし1954年3月1日、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験によって第五福竜丸が被災した事件は、日本国民の胸のなかにくすぶっていた原子爆弾反対の気持ちを大きく噴き出させるきっかけとなった。原水爆禁止の署名運動は全国に広がり、1955年8月6日、広島で第1回原水爆禁止世界大会が開かれ、9月には原水爆禁止日本協議会(原水協)がつくられた。しかし国内および国際情勢の変化とそれをめぐる意見の対立によって、1964年、日本の原水爆禁止運動は分裂した。ふたたび統一した原水爆禁止世界大会が開かれるようになったのは1977年になってからであった。その間に核軍拡競争はますます激しい勢いで進められた。

1976年にアメリカが中性子爆弾をヨーロッパに配備しようとしたことをきっかけに、オランダで始まった新しい核兵器反対の大衆運動がヨーロッパ全土に広がった。1981年の秋には、核戦争の脅威を身近なものと感じるようになったヨーロッパの各地で、核兵器反対、核戦争阻止の大規模な大衆運動が始まった。これが一つの契機となって中距離核戦力(INF)全廃条約が米ソ間で結ばれ、1988年6月に発効した。さらにSTARTやNPTなど核兵器の規制に関する条約が調印されたが、各国の主張の食い違いから発効に至っていないものもあり、十分な機能を果たしているとはいえない。核兵器をめぐる世界の情勢は予断を許さない。しかし科学者のパグウォッシュ会議が1995年のノーベル平和賞を受けたことにも表れているように、核兵器廃絶を目ざす世界の声はしだいに大きくなっている。

[服部 学]

21世紀の動向

2001年、アメリカにG・W・ブッシュ政権が誕生して間もなく「9・11(アメリカ)同時多発テロ」が起こったことは、核兵器規制にとっても不幸なことであった。テロの衝撃もあり、ブッシュ政権は従来の核抑止を中心とする戦略から通常戦力の役割を重視する攻勢的な対テロ戦争に大きくシフトした。途上国に弾道ミサイルが拡散する状況において、そうした新しい米軍の作戦ではミサイル防衛がきわめて重要になった。

まず米ロの軍備管理体制では、アメリカは2001年12月、ミサイル防衛の展開の障害になるABM制限条約の一方的な破棄をロシアに通告した。アメリカはソ連解体で弱体化した承継国ロシアの核戦力をアメリカと対等なものとは評価しなくなり、米ロ間の相互確証破壊(MAD)に基づく核抑止体制をもはや重視しなかったのである。したがって予定していたSTART-Ⅱを批准し、START-Ⅲの交渉に入ることも考えなかった。ロシアはこうしたアメリカの態度に不満を募らせた。とくに2004年に一挙に旧共産圏7か国の加盟を認めたNATO(ナトー)(北大西洋条約機構)東方拡大、さらにロシアの核抑止効果を減殺するアメリカのミサイル防衛(MD)システムのチェコとポーランドへの設置はロシアの脅威感を高めた(2009年発足のオバマ政権はチェコ、ポーランドのMD配備を中止。しかし2011年以降陸上配備型ミサイル迎撃システムのイージスアショアをルーマニアに配備、ポーランド配備も2020年に予定)。1990年代の国内混乱を乗り越え、さらに石油価格上昇を追い風にして大国としての地位回復に腐心するロシアのプーチン政権は、もてる力の資源としての核戦力強化を強調した。2000年4月に策定されたロシアの新連邦軍事ドクトリンは、核戦力を大規模な通常戦力による侵攻への報復にも用いるとしてその役割を拡大し、新たな弾道ミサイルや巡航ミサイルの開発を進めた。アメリカがロシアの中距離核戦力(INF)全廃条約違反を指摘し、プーチン大統領は同条約の脱退を示唆するなど、米ロ間の戦略的な核戦力規制の体制は不安定化した。このような流れを押しとどめようとする最後の努力が、オバマ政権の、核兵器規制秩序を再構築する試みであった。就任後間もなくプラハで「核なき世界」(2009年4月)という目標を打ち出し、ばらばらになった軍縮、軍備管理問題を核軍縮規範の強化でまとめ直す姿勢を示した。2010年4月に『核態勢見直し(NPR)』報告で核の基本的な役割を他国の核使用の抑止とし、NPT義務遵守国への不使用(消極的安全保障)を述べるなど、核の役割低下の考えを明らかにした。続いてロシアとの間で2010年、核弾頭を1550発、運搬手段を800基(実戦配備分700基)に削減する新START条約(2009年期限満了で失効したSTART-Ⅰの後継条約)に合意するなど、流れは変わりつつあるようにみえた。しかしこのころを境に米ロ関係、さらに台頭する中国も加えた大国関係は急速に緊張の度を高めていった。冷戦後の力関係、とくにロシアだけでなく中国や核拡散問題にも対応しなければならないアメリカの戦略観はすでに大きく変わっており、ロシアのそれとは対称的なものではなくなった。トランプ政権(2017年発足)は、環太平洋経済連携協定(TPP)、環境保全のパリ協定など各種多国間条約から次々に離脱したが、2019年2月、ロシアに一方的にINF条約離脱を通告、ロシアも条約不履行を宣言したので、半年後(同年8月)にこの条約は失効するとみられる。アメリカは、ロシアの条約違反疑惑とともに条約外で増強が続く中国の中距離核戦力を見過ごすことができなくなったのである。2021年の期限を迎える新START条約は、合意すればその後5年の延長が可能であるが、INF条約失効によりその見通しも暗くなった。

21世紀に入って大きく変わった核兵器規制にかかわるもう一つの問題は、核不拡散問題の深刻化である。NPTは1995年に恒久条約になったが、新しい懸念国にはそうした従来の制度で核開発を阻止するのがむずかしくなったからである。北朝鮮の核開発疑惑は米朝合意(1994)でいったん沈静化するかにみえたが、北朝鮮は安全保障の保証、経済的見返りなどに不満を強め挑発的行動をエスカレートさせた。ついに2002年、自らウラン濃縮活動を認め、米朝合意の枠組みを崩し、2003年にNPT脱退を表明した。その後の六者協議(六か国協議)でも合意と破棄が繰り返され、非核化に進展がみられないまま、北朝鮮は2006、2009、2013、2016、2017年まで計6回の核実験を行い、ほかに弾道ミサイルの発射実験も行った。トランプ政権発足後、2018年6月米朝首脳会談がシンガポールで実現した。しかし準備不足は明らかで、北朝鮮の非核化につながる具体的な合意には至らなかった。翌2019年2月、米朝首脳が再度会談(ハノイ)したが、全核施設廃棄を求めるアメリカと寧辺(ねいへん)施設のみの廃棄とそれに対する経済的見返りを主張する北朝鮮はまったく折り合うことができず、決裂した。同年6月にも板門店で米朝首脳会談が行われたが、北朝鮮の非核化の展望は開けなかった。核拡散問題のもう一つの焦点は、2002年にウラン濃縮活動が暴露されたイランであった。翌2003年よりEU3(イギリス、フランス、ドイツ)との交渉に入り、一旦濃縮停止の合意に至ったが、イランの強硬な保守派アフマディネジャド政権(2005年発足)は濃縮活動を再開した。2005年からは安保理常任理事国5か国とドイツ(P5+独)が交渉にあたり、2007年以降数次にわたる制裁決議も採択された。とくに2012年以降のアメリカ、EUによる石油禁輸、金融制裁の発動がイラン経済を苦境に陥れ、2013年に誕生したイラン穏健派政権のもとで急速に交渉が進展、2015年7月に「包括的共同作業計画(JCPOA)」の合意にこぎ着けた。この合意は、イランの濃縮用遠心分離機を約3分の1の5060機に制限、濃縮度上限は3.67%、その貯蔵量を300キログラムに限定するなど詳細な制限を規定する。イランが核兵器開発に着手しても完成までに1年以上を要するような制度設計であった。核不拡散条約のもとで許容される平和利用の新しい上限を示唆する合意といえるかもしれない。ただし、トランプ政権は、イランの弾道ミサイルの発射実験、イラク、ハマス(パレスチナ)、ヒズボラ(レバノン)への影響力拡大の停止など多くの要求をして、2018年5月イラン核合意(JCPOA)からの離脱を発表、制裁を一部再開した。他の加盟国とイランはJCPOA残留を発表しているが、イランも合意義務の履行停止に動いた。

ところで核不拡散問題に生じたもう一つの難題を付け加えておく必要がある。NPT未加盟のインド、パキスタンは1998年に相次いで核実験を行ったが、アメリカ同時多発テロのあとでは対テロ戦争(とくにアフガニスタン)の遂行において、国際社会、とくにアメリカは両国の協力を必要とした。アメリカは早くからインドを不拡散体制の内側に取り込む動きをみせ、2008年にはインドと原子力協力協定に調印した。これにはフランス、ロシア、カナダなどが続き、なし崩しにインドは事実上の核兵器国として認知される状況になった。しかしこれはパキスタンをどうするか、あるいはインドがよくてなぜ北朝鮮やイランは平和利用が拒否されるのか、といった難題を突きつける。いまや核不拡散アプローチによる核兵器の規制もNPTを中心とする一元的な制度で考えることはむずかしくなった。

加えて以上にみてきた安全保障における核の役割(抑止機能)とのバランスで考える核兵器規制とは前提の異なるアプローチが登場した。2010年の核不拡散条約(NPT)運用検討会議は、国際NGO(ICAN(アイキャン)など)が発表していたモデル核兵器禁止条約案に留意し、2015年の運用検討会議がその条約化を打ち出したのである。同条約案は2017年国連総会で採択され、署名のために開放された。2018年時点で69か国が署名、うち19か国が批准している(50か国の批准で発効)。この条約は、「いかなる場合にも」「核兵器その他の核爆発装置」の開発、実験、製造、保有、移譲、使用、使用の威嚇など一切を禁止する(1条)。「人道的アプローチ」に立つ(前文)もので、その意味では上に述べた各種の核兵器規制取決めと異なり、同じように市民社会(NGO)が主導した対人地雷禁止条約(1997年)、クラスター弾禁止条約(2010年)と同じ系譜にあるとみるのが妥当であろう。核軍縮の遅れにしびれを切らした市民社会が、これまでにない核兵器の一般的禁止の法的根拠をつくりだしたものである。ただ、今日主要国が、依然として核兵器の機能(抑止)に依存して安全保障政策を構築していることも現実であり、これを全面的に否定することはかえって国際社会の不安定化を招くという懸念も強い。多くの非核兵器国がこれを支持する一方、核兵器国、およびNATO諸国、日本、韓国など核抑止に依存する諸国は、この条約によっては核兵器を一発も削減できない、核兵器国と非核兵器国の対立を激化させるとして積極的に反対の意思を表明している。軍縮問題につねにつきまとってきた軍縮と安全保障のジレンマがきわめて先鋭な形で表れてきたものであり、現代の国際社会においてなにが適切なバランスか、を改めて問い直すことが求められている。

[納家政嗣 2019年7月19日]

『E・P・トンプソン著、山下史他訳『核攻撃に生き残れるか』(1981・連合出版)』▽『毎日新聞外信部編『核時代は超えられるか』(1982・築地書館)』▽『服部学著『人間が危ない――「核」のはなし』(1982・水曜社)』▽『服部学著『核兵器と核戦争』(1982・大月書店)』▽『服部学監訳『核兵器の包括的研究』(1982・連合出版)』▽『日本科学者会議編『核――知る・考える・調べる』(1982・合同出版)』▽『梅林宏道編『核兵器・核実験モニター』(1995・平和資料協同組合)』▽『黒沢満編著『軍縮問題入門』新版(2005・東信堂)』▽『浅田正彦・戸崎洋史編『核軍縮不拡散の法と政治』(2008・信山社出版)』▽『高榎堯著『現代の核兵器』(岩波新書)』▽『ラルフ・E・ラップ著、八木勇訳『核戦争になれば』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「核兵器」の意味・わかりやすい解説

核兵器【かくへいき】

→関連項目INF|化学兵器|核抑止論|恐怖の均衡|軍隊|原子力管理|原子力三原則|限定戦争|スポック|中距離核戦力全廃条約|中距離弾道ミサイル|朝鮮半島非核化宣言|東南アジア非核地帯条約|トラテロルコ条約|熱核兵器|爆弾|非核三原則|武器|兵器|ペリンダバ条約|放射能汚染|ミサイル|ラパツキ案|ラロトンガ条約|陸軍|臨界前核実験|冷戦|ロートブラット

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「核兵器」の意味・わかりやすい解説

核兵器

かくへいき

nuclear weapon

1938年ドイツのオットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンが核分裂反応を発見。翌 1939年には,核分裂連鎖反応が莫大なエネルギーを発生し強力な兵器となりうることが明らかとなった。ナチス・ドイツが先行して核兵器を開発することが懸念されたため,アメリカ合衆国は本格的研究に着手,1942年マンハッタン計画を発足させ,1945年7月16日ニューメキシコ州アラモゴードで世界初の核兵器,プルトニウム原子爆弾の爆発実験に成功した。爆発威力は TNT火薬 2万1000t相当だった。同 1945年8月6日広島市にウラン235爆弾(→リトルボーイ)が,次いで 8月9日長崎市にプルトニウム239爆弾(→ファットマン)が投下された(→原子爆弾投下)。アメリカは 1941年熱核爆弾の研究も開始,1952年11月マーシャル諸島のエニウェトク環礁で水素爆弾の爆発実験に成功した。爆発威力は 10.4Mt,実験場には直径 1900m,深さ 50mの穴ができた。以後,小型軽量化と高性能化が進み,中性子爆弾も実用化された。ソビエト連邦は 1949年8月プルトニウム原子爆弾の実験に成功,1953年にはアメリカにさきがけて,実用的な水素爆弾の実験に成功した。

核兵器の恐るべき破壊力を危惧した各国は軍備管理を進め,1963年部分的核兵器実験禁止条約,1968年核兵器不拡散条約を締結した。アメリカは 1966年に 3万2000,ソ連は 1988年に 3万3000の核兵器を保有していたが,ともに冷戦終結に伴い数千発の弾頭の退役・撤去を行なった。ほかにイギリス,フランス,中国,インド,パキスタン,朝鮮民主主義人民共和国が核兵器を保有しており,イスラエルも核保有国とみられている。また南アフリカ共和国,ブラジル,アルゼンチン,イラクは,開発計画があったものの,のちに計画を放棄した。(→核戦略)

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「核兵器」の解説

核兵器

かくへいき

Nuclear weapon

広義には,核爆弾のみならず,その運搬・貯蔵・発射・命中などすべての機能をもった設備・施設を含む。1945年8月,広島・長崎に人類史上初の核兵器が使用された。

【核実験の歴史】1945年7月アメリカが史上初の原爆実験を行う。その後,1949年ソ連が原爆実験,52年アメリカが水爆実験,イギリスが原爆実験,53年ソ連が水爆実験,60年フランスが原爆実験,64年中国が原爆実験,74年インドが核実験,98年インド・パキスタンが原爆実験を行う。

【核兵器廃絶(反核)運動の歴史】1950年世界平和擁護大会がストックホルム−アピールを採択。1954年の第5福竜丸事件を機に日本で原水爆禁止運動が始まる。1955年ラッセル−アインシュタイン宣言が出される。1957年西ドイツの原子科学者によってゲッティンゲン宣言が出され,同年7月パグウォッシュ会議(カナダ)が開かれ,以後,科学者による核兵器禁止運動の中心的組織となる。1963年,米・英・ソ3国が部分的核実験停止条約に調印。1968年,国連総会で核拡散防止条約(核不拡散条約,NPT)が採択され56か国が調印(発効は1970年)。1972年米・ソが第1次戦略兵器制限交渉(SALT Ⅰ)に調印。1973年米・ソが核戦争防止協定に調印。1979年米・ソがSALT Ⅱに調印。1980年代初めより,中距離核兵器(INF)配備に反対して,ヨーロッパ諸国で反核運動が盛んとなる。1987年米・ソが中距離核兵器(INF)全廃条約に調印。1991年米・ソが第1次戦略兵器削減条約(START Ⅰ)に調印。1993年米・ロが第2次戦略兵器削減条約(START Ⅱ)に調印。1995年核拡散防止条約(核不拡散条約,NPT)の無期限延長が決定。1996年包括的核実験禁止条約(CTBT)調印。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「核兵器」の解説

核兵器(かくへいき)

nuclear weapons

核反応(核分裂,核融合)のエネルギーを利用した大量破壊,殺戮(さつりく)兵器。核分裂を利用する原子爆弾,核融合を利用する水素爆弾,また水爆の一種で放射線による殺傷能力を高めながら破壊能力を抑えた中性子爆弾(放射線強化弾頭)などがこれにあたる。第二次世界大戦中,アメリカはマンハッタン計画で原子爆弾を開発し,1945年7月に実験に成功し,8月に広島,長崎に原爆を投下した。以降,49年にソ連,52年にイギリスが原爆実験に成功し,米ソは52年,53年にあいついで水爆開発にも成功した。60年にフランス,64年に中国も核保有国となった。これらアメリカ,ソ連(のちにロシア),イギリス,フランス,中国の5カ国は核拡散防止条約(NPT)で核保有国と認められた。また,50年代後半には大陸間弾道弾,潜水艦発射弾道ミサイルなどが開発され,その後,核弾頭においても,多弾頭,多目標弾頭などが開発され,核兵器は高性能化し多様化した。一方,核戦力増強により核戦争の危険性も増し,核兵器の保持によって相手の核の使用を抑止する核抑止戦略も生まれた。冷戦の終結以降,核軍縮の期待も高まったが,その動きは緩慢である。さらに,98年にはインド,パキスタンが核実験を行い,北朝鮮も2003年に核兵器保有を言明するなど,核兵器の拡散も深刻な問題となっている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の核兵器の言及

【核戦略】より

…第2次世界大戦の終末期に広島,長崎で使用された核兵器は,在来の兵器に比べてけたはずれの破壊力を持つために,旧来の戦略思想を一変させた。核兵器はその巨大な破壊力のために〈究極兵器〉と呼ばれ,その使用は人類の破滅につながるので,戦争はできなくなったと見るものまでいた。…

※「核兵器」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...