婚姻(読み)コンイン(その他表記)marriage

精選版 日本国語大辞典 「婚姻」の意味・読み・例文・類語

こん‐いん【婚姻】

- 〘 名詞 〙

- ① 男女が性の結合を基礎として、夫婦共同の生活を継続的に営むこと。また、その関係にはいる法律行為。婚姻適齢にある男女双方の合意のほか、一定の方式による届出をすることによって成立する。結婚。

- [初出の実例]「若得二其意一、事必須レ成、請三先作二婚姻之昵一、然後布二心腹之策一」(出典:家伝(760頃)上)

- 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」(出典:日本国憲法(1946)二四条)

- [その他の文献]〔詩経‐小雅・我行其野〕

- ② 親戚となること。また、①によってできた親戚。姻族。

- [初出の実例]「そなたと婚姻になりたは何のためぞ」(出典:史記抄(1477)四)

- [その他の文献]〔春秋左伝‐成公一三年〕

- ③ 男女が肉体的まじわりをもつこと。

- [初出の実例]「みめ貌勝れたる女三百人を裸になして、相逐て婚姻をなさしむ」(出典:太平記(14C後)三〇)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「婚姻」の意味・わかりやすい解説

婚姻

こんいん

marriage 英語

Ehe ドイツ語

mariage フランス語

婚姻とは、社会的に承認された、多少とも継続的な男女の性的結合であり、一般には特定の規範に基づく同棲(どうせい)関係と経済的協力を伴う社会制度である。婚姻に対応する外国語が示すように「結婚」ということばとほぼ同じであるが、日本では法律用語として、また人類学などの学術用語として「婚姻」が用いられてきた。結婚は、たとえば恋愛結婚ということばのように男女が夫婦関係に入る行為、または結婚生活そのものをさすことばとして日常的に用いられている。結婚は当事者にかかわる個人的行為であるが、その過程では社会制度としての婚姻規制に拘束される。どの範囲の人々とは結婚が許されないか(外婚)、どの範囲の人々と結婚するべきか(内婚)、結婚に際してはどのような手続や儀礼が必要かなどは、慣習的に定まった婚姻規制の例であり、いかなる社会の結婚もこれらの規制を無視することはできない。

[増田光吉]

社会制度としての婚姻

婚姻の社会的意味と機能

婚姻は当事者の人生にかかわる一身上の問題であると同時に、社会的にも多くの重要な意味をもっている。第一に婚姻は、当事者の男女に対して「夫」「妻」という地位の社会的承認を与えるとともに、それぞれに対して規範に基づく権利義務を認める。これらの地位は多くの社会において「一人前の大人」としての資格に結び付いているので、婚姻は地位付与の機能をもつともいわれる。第二に婚姻は、当事者の性関係に特別な承認を与えるかわりに婚外の性関係を制限し、この統制を通じて社会の基本的構成単位である家族の存立と社会そのものの安定に寄与する。第三に婚姻は、夫婦の間に生まれた子に対し嫡出子としての資格を与えるとともに、それに対応する権利義務を認める。婚姻関係をもたない男女の間に生まれた子は父親のない子とみなされ、社会的にも家庭的にも権利義務のうえで嫡出子とは差別されることが多い。つまり、婚姻は「社会的な父」の承認という面で重要な機能をもっている。第四に婚姻は、その社会に特有の親族組織に個人を組み込むことによって組織の強化と制度の維持に寄与するとともに、婚姻関係の拡大を通じて社会それ自体の拡大をもたらす働きをしている。

[増田光吉]

媒介結婚と自由結婚

社会的、文化的な理由から若い男女の自由な交際を制限する社会では、配偶者の選択にあたって当事者以外の第三者の媒介による選択と結婚の推進、すなわち媒介結婚arranged marriageが行われる。媒介結婚は、(1)当事者以外の第三者による判断と推進、(2)自主的な婚前交際の欠如、(3)愛情の欠如、(4)過程における伝統的形式の重視、などを特性とし、男女の自由な交際から出発して結婚を愛情の結実としてとらえる自由結婚と対比される。日本でよく知られる見合い結婚は媒介結婚の日本的典型であり、最近主流となってきた恋愛結婚love matchは自由結婚の典型である。かつて日本の家族を支配したイエ制度(家族制度)のもとでは、結婚は家と家との結合であり、個人のそれに優先していた。若い男女の自由な交際を認めない儒教的な観念がイエ制度に対応して支配的であったため、結婚の取決めにあたっては仲人の役割が重視された。多くの場合、親族や両親の知人が仲人となり、両家の家としての「つりあい」を判断し、両家の両親の意向を代弁した。

第二次世界大戦後の新しい民法のもとでイエ制度がなくなるとともに、見合い結婚すなわち媒介結婚は本来の意義を失い、単なる結婚相手紹介の手段に変質してきた。見合いにおいては、当事者の意向が重視され、見合いの時点で合意があっても、ただちに結婚の取決めに移ることなく、一定の交際期間を設けて当事者の愛情の成熟を待つなど恋愛結婚に近い内容が取り入れられてきている。これらの変化と並行して、日本の恋愛結婚の件数は急増し、1965年(昭和40)ごろを境として見合い結婚から恋愛結婚へ主流が変わった。

[増田光吉]

結婚観の変遷

明治時代以降の日本の結婚状況は、第二次世界大戦前までのイエ制度のもとでの結婚、大戦後から経済の高度成長期までの結婚、オイル・ショック以降の結婚、の三つの時期に分けることができる。

第二次世界大戦前までは、イエ制度のもとで、結婚は家どうしのつながりという側面が強く、親の取決めによる結婚が一般的だった。小規模な農業など自営業を中心とする社会では、女性は、結婚し夫の家に嫁入りしなければ生活していけなかった。また自営業では、女性(嫁)は労働力、子どもを産む存在として期待された。いわば、男女とも生存のための結婚という側面が強かった。

第二次世界大戦後、民法が改正され、結婚は両性の自由な意志に基づくものとされた。また、産業構造が変化し、男性は、企業や官庁に就職してサラリーマンとなる人が多くなり、家業の後継ぎとしての立場から解放された。恋愛結婚が普及し、結婚は好きな人といっしょに生活することという意識が普及した。経済の高度成長期には、男女とも自分で選んだ相手と結婚し、夫はサラリーマン、妻は専業主婦となって、子どもを育てながら豊かな生活を目ざすという夢をみることができ、それが現実のものとなったのである。実際、データをみてみると、第二次世界大戦後から1970年(昭和45)ごろまで日本の結婚状況は、平均初婚年齢が男性27歳、女性24.5歳前後で安定し、皆婚状態といわれ、生涯未婚率(50歳時点での未婚率)は、男性1%台、女性1~3%で推移していた。

しかし、1973年のオイル・ショックをきっかけにした経済の低成長時代に入るとともに、様相が異なってくる。1970年に男性26.8歳、女性24.2歳だった平均初婚年齢は、2010年(平成22)には男性30.5歳、女性28.8歳にまで上昇する。30~34歳の未婚率も、1970年に男性11.7%、女性7.2%だったのが、2010年には男性47.3%、女性34.5%にまで増えている。また、女性の25~29歳の未婚率も1970年18.1%、1980年24.1%、1990年(平成2)40.2%となり、2010年には6割を越す(60.3%)。生涯未婚率においても、1990年男性5.57%、女性4.33%に比べ、2010年男性20.1%、女性10.6%と上昇している。つまり、結婚を遅らせ、結婚をしない傾向が強まっている。

このように、未婚、晩婚化傾向が生じた理由を、いくつか指摘してみよう。

(1)結婚意識の多様化 まず、社会が豊かになり、女性が職業をもつことが一般的となり、家事の省力化・外部化が進んだことにより、結婚しなくても生活できる条件が整ったことがあげられる。「結婚は個人の自由であるから結婚してもしなくてもよい」という意見に賛成の人は、70%を超えている(総理府1997年調査)。結婚は「個人の選択の問題である」という意識が普及したのである。

(2)恋愛意識の変化 結婚と恋愛の関係意識も変化した。1970年ごろまでは、「恋愛したら結婚しなくては」という意識が強かった。しかし、先の調査では、「結婚と恋愛は別」と回答する未婚者が過半数を超えている。つまり、結婚と恋愛の分離が進んで、お互いに好きな人がいても、結婚せずに、性関係を含んだ恋愛関係を楽しむ人が多くなったのである。

(3)経済的条件の変化 結婚が個人の選択の問題となると、「理想的な結婚」ならするが、「理想的でない結婚」ならしないでおくという意識が強まる。理想的な条件の一つが、経済的豊かさであることは今も昔も変わりはない。

オイル・ショック後、経済成長が鈍った結果、結婚によって豊かさを実現するという夢の実現可能性が徐々に低下してきた。現代の若者は豊かに育っている。また、「パラサイト(寄生)・シングル」とよばれるように、大多数の成人未婚者(男女とも8割程度)は、親と同居し、豊かな生活を送っている。結婚し、親の家を出て独立すると、生活が苦しくなる状況が生じたのである。つまり、若い男性の給料では、妻子を養いながら、豊かな生活を目ざすことがむずかしくなっている。といって、欧米のように、共働きをするなどで育児を夫婦で分担する条件が社会的に整っていない。そのため、親と同居して豊かな生活を送りながら条件のよい結婚を待ち続ける女性、経済力が低いため結婚難にみまわれる男性が増えるのである。2010年の国立社会保障・人口問題研究所の調査では、約90%の未婚者が「いずれは結婚したい」という意識をもちながら、そのうちの半数程度が「適当な相手にめぐり会わない」ことを結婚していない理由にあげているのも、理想とする結婚生活水準が高くなった結果である。

[山田昌弘]

婚姻の起源と歴史

婚姻は、単に一時的な男女の性関係や私的な同棲(どうせい)と異なり、社会的に承認された持続的な男女間の結合であって、その当事者の間に一定の権利・義務を生じさせる制度をいう。いかなる社会も、婚姻の形態(両当事者の数)、配偶者の選択の範囲、配偶者を得る条件としてのなんらかの対価の有無、ならびに新夫婦の居住の場所などに関して、一定の要件を定めている。そして婚姻の締結にあたって、当事者がなんらかの儀礼ないし宗教的挙式を行い、また民事上の手続をとるが、それも、社会的に有効な婚姻の成立を確認し公表するという意義を有している。

[江守五夫]

婚姻の形態

婚姻形態論の展開

19世紀の中ごろまでは、一夫一婦制が太古の昔から今日まで変わりなく続いてきた人類の唯一の婚姻形態とみなされており、そのため、婚姻の形態が学問の研究対象となることはなかった。だが、1861年にスイスのバッハオーフェンが『母権論』を著し、原始段階では乱交的な性関係が営まれ、「母権制」が形成されていたとの説を唱えた。ついで1877年にアメリカのモルガンが、乱交制から2種の集団婚と対偶婚を経て最後に一夫一婦制に到達したという婚姻=家族の発展図式を提示し、ここに初めて婚姻の形態が学問(とくに人類学)のうえで研究されるようになった。

ところで、モルガンの婚姻発展図式は、その後の人類学者によって継承され、いわゆる進化主義学派が形成されたが、19世紀末から、この発展図式に疑問が提示され始め、反進化主義の諸学派が登場し、20世紀の初期まで、人類学界は、原始乱交=集団婚説の当否をめぐって二大陣営に分かれ、大きな論争が繰り広げられた。フィンランドのウェスターマーク、オーストリアのシュミット、イギリスのマリノフスキーらは、今日の一夫一婦制が原始期の人類のもとにも存在したと主張し、原始乱交=集団婚説をまっこうから否定したのである。そして今日では、この原始単婚制説が人類学界の大勢を占めるに至っている。

[江守五夫]

架空の原始乱交制説

原始期に乱交制があったとする説は、バッハオーフェンのそれであれモルガンのそれであれ、理論的推定のうえにたてられたものであった。たとえばモルガンの場合には、彼が最初の家族形態とみなした「血縁家族」から推定されたのである。すなわち彼は、甥姪(おいめい)と子、伯(叔)父・伯(叔)母と父母を区別しない特殊な親族用語の体系――いわゆる「類別的」な親族体系――に注目し、この類別的体系がみられる社会では過去に一定の「集団婚」が存在したと考え、その類別的な親族体系の分析から「血縁家族」と「プナルア家族」という2段階の集団婚を想定した。そして「血縁家族」のもとでは、同世代の男女が互いに集団的な婚姻を営んでいるが、世代を異にする男女の間では婚姻が禁じられていたとみなした。ところで、同世代である限り社会のすべての男女が集団的に婚姻しているというこの集団婚のあり方は、実は同じ世代の男女の間に乱交的な関係が繰り広げられていたことにほかならないのであり、それゆえこの「血縁家族」以前の段階では、世代の障壁がなく、社会のすべての男女が無差別に交わり合う一般的な乱交制が存在したに違いないと推定したのである。

モルガン以後の進化主義人類学者は、モルガンのこのような原始乱交制の仮説を裏づけようと、文明社会における放縦(ほうしょう)な性習俗を競って取り上げ、それを原始期の乱交の遺制とみなそうとした。たとえば、女性が一生に一度、とりわけ結婚前に、神廟(しんびょう)や寺院で売淫(ばいいん)するという、西アジアからインドに及ぶ地域に分布した、いわゆる宗教的売淫の習俗、祭礼の際の性的無礼講の習俗(日本の「歌垣(うたがき)」もこの一種)、花嫁が結婚初夜に花婿以外の男性と同衾(どうきん)させられるという初夜権に似た習俗、日本でも「よばい」という語でよばれていた婚前交渉の習俗などがそうである。だが、原始乱交の遺制と考えられたこれらの習俗については、その後の人類学において別の解釈が提示され、たとえそのすべての習俗について原義が明らかにされたわけではないにせよ、原始乱交遺制説の妥当性が否定されるに至った。もっとも、祭礼の際の無礼講や初夜権に似た習俗が行われている所では、一定の限界内ではあるが、婚姻外性交渉が社会的に許容されているのであり、このことは、これらの習俗が行われている近代以前の社会(とりわけ原始社会)における婚姻の本質的特性を究明する際、考慮されねばならない点である。

原始乱交制説にとってもっとも致命的な点は、いかに原始的な未開民族のもとでもつねに婚姻制度が存在し、乱交制のもとで生活する民族が一つとして発見されなかったことである。人類は、いかに原始的な段階にあろうと、なんらかの社会的に統制された婚姻制度を有していたのである。

[江守五夫]

原始社会の婚姻

集団婚に関しても、少なくともモルガンや進化主義人類学者たちの考えたような形態のものは、今日否認されている。モルガンが往古の集団婚の存在を証明するものとみなした「類別的」親族名称の体系については、その後、多くの異なった解釈が試みられ、集団婚的解釈は、後述の夫妻名称を除いては支持されなくなっている。未開民族のもとでときおりみいだされる集団婚的な習俗も、モルガンが想定したようなものとは異なって、夫たちのうちに「主たる夫」が、妻たちのうちに「主たる妻」が存在しており、一男一女の関係がこの集団婚的形態の中核をなすものと認められているのである。

このように原始乱交=集団婚説は今日の人類学において否認されているのであるが、しかし、それだからといって、これと対立する原始単婚制説がまったく正当であるとはいえないのである。というのは、近代的な一夫一婦制的婚姻は、夫婦の性関係に第三者の介入をいっさい排除し、第三者の関与を姦通(かんつう)として犯罪視する観念を伴っているが、原始社会の婚姻には、たとえそれが1人の「主たる夫」と1人の「主たる妻」の関係を中核に構成されたものであっても、第三者の性的関与を厳しく排除するという観念が希薄だからである。たとえば前述の祭礼の際の性的無礼講の習俗のように、一定の機会に婚姻外の性関係が公認されており、性が「主たる夫」と「主たる妻」以外に解放される場合が存するのである。とりわけ「夫」名称や「妻」名称が、「主たる夫」の兄弟ないし従兄弟(いとこ)、「主たる妻」の姉妹ないし従姉妹(いとこ)に「類別化」されている所では、「主たる夫」とこの「妻」名称でよばれる義姉妹たちとの間や、「主たる妻」とこの「夫」名称でよばれる義兄弟たちとの間には、一種の性的特権関係が存在するのである。イギリスの人類学者のブリフォールトR. Briffaultは、このように「類別化」した「夫」名称や「妻」名称に、「性的接近の権利」が内包されているとみ、後述の姉妹型一夫多妻制や兄弟型一妻多夫制、あるいはソロレート婚やレビレート婚をこの「性的接近の権利」の具現したものとみなしたし、また、いわゆる「妻貸し」の習俗をも同様の観点からとらえたのである。

要するに、原始社会の婚姻は、たとえ「主たる夫」と「主たる妻」という一男一女の関係を中核とするものであっても、集団的な性の契機を内包しており、この集団的な性の契機を通して一夫多妻制や一妻多夫制や、その両者を同時に含む特殊な集団的婚姻関係などの多様な複婚的習俗を派生させたのである。

[江守五夫]

複婚の諸形態

ここで複婚というのは、ポリガミーpolygamyの訳語であって、それには一妻多夫制polyandryと一夫多妻制polygynyとがあり、まれにはチベット方面などでその両者が結び付く特殊な複婚も行われていた。

[江守五夫]

一妻多夫制

一妻多夫制には、夫たちが互いに兄弟である「兄弟型」と、そうでない「非兄弟型」の二つの形態があり、前者が一般的である。複数の夫が妻を共有するといっても、夫たちの間には主たる夫と副次的な夫の区別が認められる場合が多く、兄弟型では主たる夫は一般に長兄である。

この一妻多夫制を導いた原因について、従来いろいろの見解が提示された。たとえば、女児殺害の習俗や女性の若死になどにより婚姻適齢期の男女の間に人口上の不均衡が生じたためとか、花嫁代償が高額のため1人ではこれを調達しえず、兄弟がいっしょになって調達し、共同の妻をめとったとか、また家産不分割の規範や、農耕と牧畜の併業を効果的に営むという条件のもとで、兄弟が協力して一つの世帯を設けるためとか、種々の原因が指摘されてきた。思うに、一妻多夫制を生成させた要因は、各部族社会をめぐるエコロジカルな条件によってさまざまに異なっていたといえよう。ただ、その背後に前述の集団的な性の契機が潜んでいて、先の諸要因はこの潜在的契機を現実化するものであったともみなされよう。

一妻多夫制のもとでは、生理学的に父子関係が明瞭(めいりょう)でなくなるが、どの民族でも、なんらかの形で社会的に父子関係が設定されている。たとえば、主たる夫(長兄)にのみ父性が認められたり、夫たちに順番に父性が認められたり、妻の指名で夫たちのうちから父がそのつど決められたりする。

[江守五夫]

一夫多妻制

一夫多妻制も、妻たちが姉妹である「姉妹型」と、そうでない「非姉妹型」とに分けられる。姉妹型にあっては、長姉がある男性と結婚すると、それによって次姉以下が彼との結婚を要求され、もしくは期待されるのであるが、非姉妹型では多くの妻(ないし妾(めかけ))をもつことが単に社会的に許容されているだけで、先のような要求ないし期待は伴ってはいない。原始社会ではこの両形態がみいだされるが、古代以降の文明社会では姉妹型は著しく減退し、非姉妹型が一般的となる。また、文明社会では一夫多妻制が複婚の支配的形態をなしているため、本来「複婚」を表すポリガミーの語が一夫多妻制をさすものとして使われる場合が非常に多い。

ところで、等しく一夫多妻制といっても、妻たちの身分的地位からみて、さまざまの形態がみいだされる。妻たちの身分が互いに同等である場合もあれば、主たる妻(嫡妻)と副次的な妻(次妻)との区別が存在する場合もあるし、また妻と妾とに明確に区別されている場合もある。そしてこの妻と妾の身分的差別が設けられていて、しかも妻がただ1人のみいる場合には、男性が複数の女性を有しているという点からこれを一夫多妻制と認めることができると同時に、ただ1人の妻しかいないという点を強調して、これを一夫一婦制とみなすこともできるのである。実際、文明社会のこれまでの一夫一婦制も、それが妾を囲うことを事実上黙許している限りでは、一夫多妻制の実質を帯びたものといえるのである。

[江守五夫]

文明時代の一夫一婦制

一夫多妻制がもっとも隆盛を極めたのは、古代文明の初期の段階であった。この段階では女性の地位は著しく低く、妻は労働家畜のごとくに取り扱われ、婚姻は嫁の売買という形(売買婚)をとった。そこでは、貧しい男性は1人の妻をめとるだけで甘んじなければならなかったにせよ、財力に恵まれて多くの妻をあがない、かつ養いうる男性は、競って多くの妻をめとったのであり、妻の多さは富力や地位を誇示するシンボルとなり、アジアやアフリカの専制君主や土侯たちは妻たちを囲う巨大な後宮(こうきゅう)(ハレム)を造営した。

ところで、このような一夫多妻制は、アジアやアフリカでは後代まで(一部の国では近時まで)維持されたが、ヨーロッパでは古典古代の段階においてすでに一夫一婦制にとってかわった。

この一夫多妻制から一夫一婦制への移行の契機は、マックス・ウェーバーによれば、持参財産制の導入にあった。そもそも古代の初期の段階では、前記のように、妻はあがない求められ、女奴隷とほとんど変わらぬほど低い地位に置かれていたが、富裕な家は娘をこのような悲惨な状況のもとへ嫁がせるのを好まず、持参財産を夫家に与えることを条件として、夫家において娘が(他の女性とは異なる)「嫡妻」としての地位、その子が(他の女性が産んだ子とは異なる)「嫡出子」としての地位を得られるよう要求した。このように持参財産と引き換えに嫡妻身分を保障するという婚姻契約を通して、一夫一婦制は、一夫多妻制の真っただ中で誕生することになったのである。

ただ、このような一夫一婦制は、嫡妻が1人であるという意味での一夫一婦制にほかならず、夫が他の女性を妾としたり、他の女性と婚姻外の性関係をもったりすることを排除するものではなかった。夫が財産を持参した1人の女性に嫡妻身分を保障している以上、たとえ他に妾を囲うとも、姦通(かんつう)しようとも、それは元来の婚姻契約にもとるものではなかったからである。文明時代の一夫一婦制は、近時までこのような一夫多妻制的な性格をもっていた。

[江守五夫]

配偶者選択の要件

障害的婚姻

いかなる社会も、配偶者の選択において、当事者と一定の関係にたつ人々を選択の範囲から排除する制度を有しており、その許されない相手方と婚姻を結んだ者に対してなんらかの制裁を科するのみならず、そのような婚姻を無効なもの、また取り消しうべきものとみなしているのである。このように社会的に禁じられた相手方との婚姻を「障害的婚姻」という。この配偶者選択の障害には、血縁的、民族的、宗教的、地域的、職業的、身分的などの諸障害が存するが、血縁的障害とそれ以外の障害の間には、障害が作用する仕方において原理上の相違が認められる。「外婚制」と「内婚制」の相違がそれである。外婚制は、婚姻の両当事者になんらかの共通の属性が存在することを禁ずるという仕方で作用する婚姻障害の制度をいい、内婚制は、逆に両当事者になんらかの共通の属性が存在することを命ずるという仕方で作用する障害の制度をいう。血縁的障害には一般に外婚制の規制が働くのに対して、その他の障害については内婚制的規制が作用することが多い。人類学にとって重要な障害は、外婚制的な血縁的婚姻障害である。

[江守五夫]

近親姦禁忌

外婚的な血縁的障害のもっとも典型的なものは、近親姦禁忌と氏族外婚制である。近親姦禁忌(インセスト・タブー)とは、近親者相互の(婚姻を含む)いっさいの性関係を禁ずる規範をいい、この禁忌を犯した者にはなんらかの制裁が科せられ、原始社会ではこの制裁はことのほか厳しく、通常それは死刑であった。文明時代に入ってからも、古代国家では近親姦が犯罪とみなされ、この立場はヨーロッパでは教会法に受け継がれ、全中世を通じて維持されたばかりか、近代においても、近親姦を風俗犯の一種とする各国の刑法典のなかで保持された。

この近親姦を未然に防ぐため、この禁忌の対象となる近親の男女は、性的な言辞や行動を慎み、まただれもいない所でその男女だけが居合わせることを避けることが要求されるのである。人類学では、このような行動基準は、近親姦回避(インセスト・アボイダンス)とよばれている。

近親姦禁忌は人類に普遍的にみられる規範であって、とりわけ血のつながった父と娘の間や、母と息子の間の婚姻を認める事例はまったくみいだされていない。ただ、父母の一方を異にする兄弟姉妹の婚姻、とくに異母兄弟姉妹の婚姻は、まれならず行われていた。古代アテネやセム人のもとでそうであったし、古代日本でも行われていた。すなわち一夫多妻制のもとで、妻たちがそれぞれ自分の子どもと独立の世帯をなし、この各世帯が互いに隔離した所に居住している場合には、異母兄弟姉妹間の婚姻を是認する傾向がみられた。だが、両親を同じくする兄弟姉妹間の婚姻は、次の例外的事例のほかは、どの民族のもとでもみいだされないのである。その例外的事例とは、ハワイ先住民の最高の首長(しゅちょう)、ペルーのインカ王、古代エジプトのファラオ(王)の兄弟姉妹婚であるが、ハワイ先住民やインカ帝国の場合について明確に指摘されているところでは、この兄弟姉妹婚は首長や王の特権に属し、一般人には許されなかったという。つまり同じ身分の者同士で結婚すべきであるという身分内婚制の要求は、社会の最頂点にたつ王族のもとでしばしば近親婚を派生させるが、この要求がもっとも極端な形で貫徹されたのがこの事例であるといえよう。

[江守五夫]

氏族外婚制

母系もしくは父系の単系的な出自で構成された氏族の一般的な特徴として、外婚制を取り入れているという点がある。同じ氏族に属する者同士は結婚することが許されず、かならず他の氏族の異性と結婚しなければならないのである。それゆえ、いくつかの氏族からなる部族は、このような氏族相互間の通婚を通して、部族全体の人間の再生産を図っているのである。この氏族外婚制には、二つの定型がみいだされる。

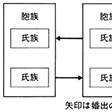

その第一の定型は、「双分制」の構成をとった部族においてみられるもので、部族は、いくつかの氏族を包摂した二つの外婚的な単位――人類学ではこれを「胞族」(フラトリー)とよぶ――に分かれ、婚姻はすべてこの2胞族間の通婚という形をとって行われる。この種の通婚は、図式的には左右対称の2胞族間の相互的往還の形をとるから、人類学上「相称的婚姻」と称される。この型の外婚制では、各胞族の男女は互いに相手方の胞族の異性と婚姻上の独占関係にたつのであり、それゆえ、マックス・ウェーバーは、この種の通婚のあり方を結婚カルテルHeiratkartellと表現した。

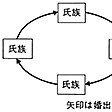

第二の定型は、部族が双分制的な構成をとらず、三つ以上の氏族の間で、配偶者が一定の方向に順次、たらい回し式に婚出させられるものである。すなわち一つの氏族が女子を第二の氏族へ婚嫁させ、その第二の氏族も女子を第三の氏族へ嫁がせ、第三の氏族も女子を次の氏族へ婚出させ、そして最後の氏族が女子を最初の氏族に婚出させるのである。この循環式の通婚が行われるためには、最低三つの氏族が存在しなければならないが、この三つ以上の氏族は、図式化すれば円環状に配置され、相称的な形をとらないのであり、それゆえ、この循環式の通婚は非相称的婚姻と称される。インドネシアのバタック人のもとでみいだされたこの氏族外婚制の形態に関して、オランダのアダット法学は、「妻引渡しのマルガ(氏族)」と「妻受取りのマルガ」の術語を用い、通婚関係を分析した。これは氏族(マルガ)相互の相対的関係を示す用語法であり、一つの氏族は甲氏族に対しては「妻引渡しのマルガ」であるが、同時に、乙氏族に対しては「妻受取りのマルガ」の位置にたつわけである。

以上において氏族外婚制の二つの定型について述べたが、これらが氏族外婚制を代表するものではけっしてない。希有(けう)の非相称的婚姻はいうに及ばないが、相称的婚姻もかならずしも多いわけではない。二つの胞族からなる双分制的な部族のもとでも、その胞族に外婚的規制が伴っていない(ないし消滅している)場合が多く、その場合、相称的な通婚関係はみられないのである。つまり、二つの定型のいずれにも該当せず、ただ、部族を構成するいくつかの氏族が外婚的であるという、無定型な事例のほうが現実には多いのである。

[江守五夫]

近親姦禁忌と外婚制の起源

近親姦禁忌と氏族外婚制は、その歴史的起源と社会的本質においてけっして同じではない。近親姦禁忌は、人類のもっとも原始的な段階からつねに存在し、動物界に対して人類社会を特徴づける本質的特性の一つとさえみなされ、それゆえ、この禁忌の起源を明らかにすることが人類社会の生成の過程を究明する鍵(かぎ)として、動物生態学などの学問領域で今日なお研究の対象とされているのである。これに対して、氏族外婚制の起源が氏族制度の形成と軌を一にすることはいうまでもないが、氏族制度は、人類のある一定の発展段階において、ある一定の生活的諸条件の基盤のうえに形成されたものである。したがって、この両者の起源は同じではない。だが、血縁的に親縁関係にある者を性関係から排除しようとする点では、両者はきわめて類似した性格を有しており、古来、その起源を論ずる場合に、両者をいっしょに取り扱うことが少なくなかったのである。以下に、近親姦禁忌と外婚制の起源に関する諸学説を列挙する。

まず、モルガンが唱え、社会主義者エンゲルスが継承した「遺伝弊害=自然淘汰(とうた)説」がある。近親婚には遺伝的弊害が伴うゆえ、近親婚を行う部族は衰微するが、近親婚を排除した部族は興隆するのであり、この自然淘汰の過程から近親姦禁忌や氏族外婚制が派生したとする説である。また、略奪婚が慣習的となることによって外婚制が生じたとする「略奪婚起源説」が、マクレナンJ. F. McLennan、スペンサー、ラボックらによって提唱された。この場合、略奪婚が慣習化する要因については、論者によって見解が異なっていた。マクレナンは、女児殺害の習俗による嫁不足をその要因とみ、スペンサーは、略奪で得た女性には戦勝記念品としての価値が伴うため、好戦部族の間で女性略奪の習俗が生じたと考えた。また、原始集団婚説の立場にたっていたラボックは、略奪で得た女性には個人的専有が成立するとみなし、女性の個人的専有への欲求から略奪婚が慣行的となったとみた。さらに、エリスの性心理学の理論に基づいてウェスターマークが提唱した「性的嫌悪の心理学説」が存する。幼少期から共同生活を送ってきた近親者の間には、性的な事柄を想起するだに穢(けが)らわしいとする性的嫌悪の感情があり、この感情から近親姦禁忌が派生したという考え方である。最後に、レビ・ストロースが主張した「配偶者交換理論」がある。これは、近親姦禁忌や外婚制が集団間における配偶者の交換を図り、それによって部族社会全体の統合を期する掟(おきて)であるとみる学説である。このように近親姦禁忌や外婚制の起源についていくつかの見解が示されたが、この問題は、人類の生成にもかかわるだけに、永遠に解けない人類学的課題ともいえよう。

[江守五夫]

優先的婚姻

障害的婚姻とは逆に、社会が一定の間柄の人との婚姻を好ましいものとみなし、人々がこのような相手を配偶者に選ぶことを積極的に期待するような一群の婚姻が存する。これを人類学上「優先的婚姻」と称する。これには、第一に、レビレート婚とソロレート婚がある。前者は、夫と死別した女性が亡夫の弟と再婚する婚姻をいう。この場合、再婚の相手たる弟が亡兄の身代りとみられ、そこから生まれる子が亡兄の子とみなされることが少なくない。後者は、妻に死に別れた男性が亡妻の妹をめとる再婚をいう。第二に、交差いとこ婚が優先的婚姻となっている社会がかなりある。「交差いとこ」とは、兄弟の子ども同士ないし姉妹の子ども同士たる「平行いとこ」と対照的に、兄弟・姉妹の子ども同士たるいとこをさす。これらの婚姻がなにゆえに優先的婚姻とされているかという理由については、もちろん民族や社会ごとに異なるであろう。ただ、レビレート婚については、子どもを残さなかった亡兄のための代理生殖の機能を果たす場合や、花嫁代償が高額に及ぶ所では、その支払いで求められた嫁は弟たちによって相続さるべきであるとする要求が働く場合もあろう。また、レビレート婚とソロレート婚が、兄弟型一妻多夫制や姉妹型一夫多妻制と連係している場合もあろう。交差いとこ婚については、母系制のもとでも父系制のもとでも、それが外婚的規範に抵触しないという理由があげられよう。ただ、単に外婚制に抵触しないというためならば、「交差いとこ」がとくに好ましい配偶者とされる理由は成り立たず、別個の理由が求められねばならないであろう。なお、「交換婚」を優先的婚姻とみる立場があるが、これは、後述の「対価を伴う婚姻」に含めて考察するほうが適切であろう。

[江守五夫]

婚姻の対価

対価を伴う婚姻

近代以前の社会では、婚姻は個人相互の縁組たるよりは、二つの親族(ないし家)共同体の間の縁組という性格を帯びるが、その場合、嫁(または婿)の帰属が一方から他方へ移るために、共同体間に利害得失の問題が派生することになる。ここに、配偶者を受け取る側は引き渡す側に対してなんらかの補償が提供されるのであり、この補償を人類学では「対価」といい、その対価の提供が成立の要件とされている婚姻は「対価を伴う婚姻」とよばれている。そしてそれには、「交換婚」「売買婚」「労役婚」の3婚姻形式が存在する。

[江守五夫]

交換婚

交換婚とは、配偶者を得る代償として自己の親族を相手方の配偶者として提供する取決めを伴った婚姻である。交換婚のほとんどは(後述の)夫方居住婚であるので、交換されるのはほとんどの場合に妻であり、それゆえ、交換婚とは女性の交換、とくに姉妹交換である。この交換婚は、外婚的胞族からなる双系制的な部族社会では、その外婚的規制から派生することがあるが、一夫多妻制によって適齢期の女性が少なく、かつまた多様な婚姻障害のため配偶者の選択範囲が限定されているなどの状況のもとで、若者が結婚難に陥る場合にも、姉妹の交換による結婚、つまり交換婚が行われるのである。

[江守五夫]

売買婚

多くの未開民族や古代文明民族では、嫁をめとる条件として、嫁方親族に、ある種の物品ないし貨幣を給付する慣習がある。この物品ないし貨幣が「花嫁代償」とよばれ、その給付を縁組の要件とする婚姻が「売買婚」と称される。ただ、この売買婚にも、花嫁代償の価値が低くて、嫁の人身に対する対価という意味が欠如している場合と、文字どおり嫁の売買という性格の備わった場合とがある。この後者の場合、経済力のある男性が多くの妻をめとり、一夫多妻制が隆盛となることが多い。

[江守五夫]

労役婚

労役婚とは、婿が嫁方の親族のもとで一定期間、労役に服したうえで嫁を自家に連れてくる婚姻である。この労役婚は売買婚と結び付くことがある。すなわち、花嫁代償を全部もしくは一部、調達しえない男性が、その分を労役によって肩代りすることがあり、他方、労役婚が慣習となっている所で、富裕な男性が一定額の支払いをなして労役を免除してもらうことがあるからである。つまり、婚姻の対価たる花嫁代償と労役とは、多くの場合、互換しうる関係にあるのである。

[江守五夫]

居住規制と成立手続

居住規制

夫婦が居住する場所は「婚舎」といわれるが、この婚舎は、親族共同体が重要な意義をもっていた近代以前の社会では、夫の親族共同体の圏域内か、妻の親族共同体の圏域内かのいずれかに設けられた。そのいずれに設けるかが当事者の任意にゆだねられる場合もあったが、一般にそれは社会的に規制されていた。すなわち、妻方の共同体に婚舎を置く「妻方居住婚」、夫方の共同体に置く「夫方居住婚」、母方の伯(叔)父のもとに婚舎を設ける「伯(叔)父方居住婚」、前記の労役婚のように婚姻当初の一定期間を妻方で暮らしたのち夫方に移る「妻方―夫方居住婚」、また夫妻が結婚後もそれぞれの共同体のもとにとどまって同居せず、婚姻生活が夫の訪問(妻問(つまど)い)によって営まれる「訪婚」等々――、居住規制にはさまざまな形式がみいだされる。なお、先の諸形式とは異なり、夫妻のいずれの共同体からも独立した社会空間で婚舎を設定する「独立居住婚」は、親族共同体の統制力が著しく減退した近代的な婚姻居住方式といえよう。

[江守五夫]

儀礼と成立手続

以上にみたように、婚姻の成立に対して、さまざまの面から社会的統制が及んでいるのであり、それゆえ、婚姻が締結される際には、単にそれを祝うためばかりでなく、その婚姻に対する社会的な承認を得るためにも、婚姻儀礼があげられることが必要とされる。そしてこの儀礼自体が社会的に一定の形に様式化されているのである。

婚姻は、多くの場合に、当事者の一方を自己の生育せる共同体から離別させて、相手方の共同体に編入させるものであるから、婚姻儀礼はなによりもまず、「離別―加盟儀礼」として現れる。また、新夫婦の誕生を祝ってあげられる婚姻儀礼は、その夫婦の生涯にわたる固い絆(きずな)と彼らの幸福、とりわけ子どもの出産を祈願し、かつまた俗信上、彼らに依(よ)り憑(つ)くと思われている悪霊からの安全をも祈願するものであり、そのため婚姻儀礼には、新夫婦に裨益(ひえき)をもたらし、悪霊から彼らを祓(はら)い清めるいろいろの呪術(じゅじゅつ)的な習俗が伴っている場合が多かった。

宗教が社会的な力をもち始めると、宗教的な挙式で婚姻が締結され、いわゆる宗教婚が現れるのであり、さらにのちに、国家が婚姻管轄権を得ると、世俗法上の手続で婚姻の成立が認められるようになる。しかし、注目すべきことには、国家の力も宗教上の挙式を完全に駆逐しえないし、宗教の力も伝統的な民間信仰上の習俗を消滅させることができなかったのである。近代西欧社会において、婚姻締結の民事的手続と並んで、多くの場合、宗教的な挙式が催されるとともに、太古の昔から引き継がれてきた呪術的な儀礼習俗もいまなお行われているのである。

[江守五夫]

日本における婚姻習俗

日本の伝統的な婚姻は、かつては、嫁入り婚のみだと無造作に考えられていた。ところが、1929年(昭和4)の『聟(むこ)入考』で、柳田国男(やなぎたくにお)は、嫁入り婚――柳田のいう「嫁入り式中心の婚姻」――と並んで、「婿入り式中心の婚姻」が日本の二大婚姻類型をなし、しかも「婿入り式中心の婚姻」が古代の支配的な婚姻であって、「嫁入り式中心の婚姻」は中世武家階層のもとで初めて形成されたと論じ、学界に大きな波紋をひきおこし、爾後(じご)、この考え方が日本婚姻史の通説的見解をなしてきたのである。近時、この通説的見解に批判が提起されたが、その点は後にふれることとする。

この「婿入り式中心の婚姻」と「嫁入り式中心の婚姻」の二類型は、妻家であげられる婿入りの式で婚姻が成立するか、それとも夫家での嫁入りの式で婚姻が成立するかという、婚姻成立祝いの方式に着目したものであった。ところで、それらが後に、「婿入り婚」と「嫁入り婚」という略称でよばれることが民俗学界で一般的となったが、この略称法の「婿入り婚」という語は、夫が妻家に生涯居住する婚姻、つまり人類学上の妻方居住婚と誤解されかねなかった。そのため、人類学界のなかでは、婿入り婚の語にかえて、「一時的訪婚」という術語を用いる傾向も生じた。というのは、この婚姻の居住方式(民俗学の「婚舎」のあり方)をみると、婿入りの式があげられたのち、一時的に夫妻が別居し、この間、配偶者の訪問によって夫婦生活が営まれる婚姻だからである。

ただ、このような意味の「一時的訪婚」は、婿入り婚だけに限られはしない。後述する「足入れ婚」「女よばい婚」「寝宿婚」もまた、結婚当初の一時期、夫妻が別居し訪婚が営まれる点でかわりがない。そこで以下では、民俗学上の婿入り婚に限定して考察するときはやはり「婿入り婚」の語を用い、前述の訪婚諸習俗を包括的に考察する場合に「一時的訪婚」の術語を使うこととする。

[江守五夫]

婚姻二類型の異質性

婿入り婚によって代表される一時的訪婚は、嫁入り婚とともに日本の伝統的な婚姻習俗をなしているが、嫁入り婚についてはとくに説明するまでもない。婚姻は、嫁が夫家に入る「嫁入り」の時点で成立し、そのまま生涯夫家で夫婦生活が営まれるのである(人類学の「夫方居住婚」)。

ところで、この婚姻の二類型は、婚姻成立の祝いが催される場所(妻家・夫家)や夫婦の居住方式において異なっているだけではない。きわめて異なった文化要素がそれぞれの類型に付着し、社会的に著しく対照的な婚姻習俗をなしているのである。すなわち一時的訪婚にあっては、配偶者の選択が成人男女の自由な交遊を通して行われ、若者組や娘仲間と彼らの寝宿が、その婚前交遊の機会を保障しているのであるが、嫁入り婚にあっては、一般に男女間の接触を禁圧する規範のもとに、婚姻の配偶者はもっぱら家長の意思によって決定され、家長の委託を受けた仲人(なこうど)がその選択に携わる。また、その社会的な基盤としては、一時的訪婚では、若者組・中老・長老という年齢階梯(かいてい)制が編成されるのに対して、嫁入り婚では多かれ少なかれ家父長制的な家族が前面に現われる。さらに親族のあり方は、一時的訪婚では双系的な範囲で親族間の交際が営まれるのが基本であるのに対して、嫁入り婚では父系的親族集団(「同族」)が組織される。要するに、この二つの婚姻形態は、社会的に際だって異質的な婚姻類型として存在していた。

このように社会的にきわめて異質的な二大婚姻類型は、その文化的系統において、南北二つの圏域と関連したものと考えられるのである。一時的訪婚は、中国の江南(長江以南)からインドシナ方面にかけて居住する諸民族の婚姻習俗に源流を発するものであり、他方、嫁入り婚は、中国北部や韓国やシベリア東北端の諸民族の文化と関連するものと推定されるのである。それゆえ、日本の婚姻習俗を考察する場合、つねにこれらの隣接諸民族との文化比較が要求されるのである。以下、この視角から、各類型についてみてみることにする。

[江守五夫]

よばいと歌垣

婿入り婚などの一時的訪婚の習俗が行われていた地帯(とくに日本西南部)では、若者組などという年齢集団が強力に組織され、ムラの娘たちとの自由な交遊(よばい)を通して結婚の相手を選んでいた。その場合、若者たちの(ときには娘たちの)共同の宿泊所たる「寝宿」が、この「よばい」の拠点をなしていた。

「よばい」は、特定の日に限られず、男女が相遭うとき、年中つねに行われていたが、それとは別に、お祭りの際とか、市(いち)が開かれるときとか、節日など、一年の特定の日に、未婚男女が集まり、ともに歌いともに踊るなどしながら求愛しあう習俗があった。それは、古代には「歌垣(うたがき)」と称され、『万葉集』や『風土記』にも記載されていた。

つまり青年男女の求愛=求婚には、「よばい」と「歌垣」の二つの方式があったのであり、そしてこのことは中国南部の少数民族の間でもみいだされた。たとえば雲南(うんなん/ユンナン)省圭山(けいざん)地区のイ族(彝族)のもとでは、寝宿における日常的な自由な交遊のほかに、「火把節(フォーパーチェ)」と称する「松明(たいまつ)の祭り」が、若者たちの求婚の機会だったという。この松明祭りはまさに歌垣に相応する習俗であった。

[江守五夫]

一時的訪婚の源流

こうして結ばれる夫婦の婚姻が一時的訪婚の居住形式をとっていたことは、中国南部の少数民族でも同様であった。この点に着眼した大林太良(たりょう)は、日本の一時的訪婚を中国南部の「不落夫家(ふらくふか/プールオ・フーチャ)婚」と関連づけた。江南の少数民族のもとでは、嫁が夫家で式をあげてもすぐに自家に戻り、ある期間(多くの場合、妊娠までの間)別居し、この間、夫家に労力が必要なときや節日などに、夫家の招きで嫁が夫家を訪れ、夫婦生活を営むのである。

ところで、この中国の不落夫家婚では、日本の婿入り婚と異なり、婚姻成立の式が夫家で行われ、別居中に訪問するのは妻であって夫ではない。この点から、当初、日中両国の一時的訪婚の相違性が指摘されたが、実は、日本の一時的訪婚のうちにも、夫家で婚姻成立の祝いがあげられたり、別居中に妻が夫家に通ったりする習俗があった。大間知篤三(おおまちとくぞう)のいわゆる「足入れ婚」や「女よばい婚」がそうである。足入れ婚とは、嫁が夫家に初入りする儀礼を伊豆の大島で「足入れ」と称することから、大間知が名づけた術語である。この足入れの後、婿が妻家を訪問する点では婿入り婚と変わりないが、女よばい婚では夫家での婚姻成立祝い(京都府京丹後(きょうたんご)市丹後町では「行き初め」という)の後、嫁が夫家を訪問する点で中国の不落夫家婚とまったく一致しているのである。

また、中国の不落夫家婚のうちにも、日本の婿入り婚や足入れ婚と同様に、別居中の訪問が夫の妻訪(つまど)い(妻問い)の形をとる場合もみられた。海南島のリー族(黎族)の少なくとも一部の部族がそうである。しかも、このリー族には、別居中の婚舎に寝宿を用いる「寝宿婚」の習俗もみいだされた。このようにみてくると、日本の一時的訪婚の諸習俗が中国南部の不落夫家婚と著しく共通しており、両者の文化史的関連性が推定されうるのである。

[江守五夫]

嫁入り婚の諸習俗と北方文化

以上にみてきた一時的訪婚に関する諸習俗が中国江南の諸民族の文化に源流を発するのに対して、日本の嫁入り婚の文化のうちには、北方諸民族と共通する文化要素が少なからずみいだされた。日本独特の慣習とみなされがちな仲人(なこうど)結婚もその一つである。それは中国北方のオロチョン人(鄂倫春族)、満州族(満族)、ダフール人(達斡爾族)、エベンキ人(鄂温克族)、モンゴル人(蒙古族)において広く行われていた。男家でたてられた仲人が縁談を女家にもっていくのであるが、興味深いことに、女家の方でよい縁談と思っても、すぐには応諾しないという点で、日本とこれら北方諸民族とは共通していた。そのため縁談がまとまるまで仲人は両家を幾度も行き来するのが普通で、仲人は「草鞋(わらじ)三足履きつぶす」という俗諺(ぞくげん)が日本にあったが、同様にエベンキ人でも、女家から断られた仲人は、「木の鐙(あぶみ)が踏み壊れても、鉄の鐙が踏み壊れても、何度でも参りましょう」と言い残して帰るという。北方の遊牧騎馬民族では仲人は馬に乗って何度も女家に通うため、馬の鞍(くら)につける鐙が踏み壊れてしまうというのである。

嫁入り婚は、前述のように嫁入りの儀式をもって成立する婚姻であるが、実はその儀式は単独に存在するのではなく、その前後に一、二の儀礼が伴っている。東北から九州まで広く分布しているもっとも基本的な形態では、嫁入りの当日、嫁入りに先だって妻家であげられる儀礼に婿なども参加し、また嫁入り後3日目に婿同伴で嫁の里帰りが行われる。前者は「呉れ渡しの式」とか「嫁迎えの式」などとよばれ、後者は「三ツ目帰り」などと称された。この婚姻成立儀礼は中国の漢族の「親迎(しんげい)」と「回門(かいもん)」に当るものであり、さらに北方の遊牧民族の間にもこの傾向がみられた。

この婚姻儀礼には、しばしば祓(はら)い清めの意義をもった呪術(じゅじゅつ)的儀礼が伴っていた。婚家が松明(たいまつ)や篝火(かがりび)などで嫁を迎える一連の火の儀礼もその一つである。このうち嫁に火をまたがせる儀礼は、中国古代の史書『隋書(ずいしょ)』倭国(わこく)伝にも記述されているので、古代にさかのぼる習俗であることが明らかである。ところで、この火をまたぐ習俗が集中的に分布している関東地方と長野県には、それと並んで、左右に掲げられた松明の間を花嫁にくぐらせる形式の儀礼も行われていた。そして火をまたぐ形式と松明の間をくぐらせる形式の併存は、驚くべきことに、中国東北地区の満州族の間にも近時まで行われていたのであり、日本における火の儀礼習俗が中国北方から伝播(でんぱ)したと推察されるのである。

[江守五夫]

年期婿の習俗

「年期婿」とは、婿が3年なり5年なり、一定の年限を定めて妻家に住み込みで働き、その年限を勤めあげて初めて妻を自家に引き取るという婚姻習俗をいう。いずれは自家に戻ることを表して「還(かえ)り婿」ともいう。それは、東北地方に広く分布していた。

この年期婿について、岩手県山形村の人たちは「娘をくれてやるかわりに、婿を自分のために働かせるのだ」と語っていたというが、この説明からすれば、それは人類学上の労役婚とみなされよう。確かに労役婚は、シベリア東北端の極北の狩猟漁労民や中国北方の古代の諸民族で行われており、日本の年期婿がこれら北方諸民族の労役婚文化の一環をなすと解されうる。

しかし、年期婿の習俗には、労役婚とは異なった性格も看取された。すなわち妻家の親がすでに年老いており、また家を継ぐべき男子がまだ幼いため、婿が一定期間、妻家に入って、幼い男子の後見を行うというものである。そして、このいわば幼男子後見型の年期婿と同様の習俗も、中国北方諸民族の間で「期限つきの入婿(いりむこ)」として行われていたのである。

このいずれの場合であれ、娘を婚出させることによって妻家が被るであろう労働力の喪失を婿が補填(ほてん)するという意味がみいだされ、娘を他家へ嫁がせる嫁入り婚がその前提となっているのである。

[江守五夫]

嫁入り婚の古代起源

日本の嫁入り婚には、前記のように、北方の諸民族と共通するさまざまな習俗がみいだされたが、次の二つの習俗もその点で無視しえぬ重要性を有している。その第一は、中国の学者が「収継婚」と総称している習俗である。すなわち古代北方の遊牧民の間には、もしある男性が亡くなると、その寡婦は義子の妻とされる(俗に「後母をめとる婚姻」という)か、亡夫の弟にめとられる(人類学の「レビレート婚」)か、あるいは亡夫の甥(おい)の妻とされるか、の3方式があったのである。日本ではレビレート婚が近時まで広く行われていたものの、古代の史料にはまだみいだされていない。これに対して後母をめとる婚姻や、甥が義理の伯(叔)母をめとる婚姻は、古代の天皇家の間に行われていた。おそらくレビレート婚も、近時の広汎(こうはん)な分布状況からみて古い時代にさかのぼるものと推察され、そしてそれらは中国北方の遊牧民文化に連なるものとみなされよう。

第二に注目すべきものは、日本古代の姉妹型一夫多妻制の習俗である。それは、妻たちが互いに姉妹であるという特殊な一夫多妻制で、記紀には18件の事例が記述され、天皇家を中心として古代日本に少なからず行われていたのである。そして同様の習俗が韓国では高麗(こうらい)朝の王族のもとで、満州族やモンゴル人では17世紀の前半にやはり王族間で盛んに行われていたのであり、北方系文化に属することは論をまたないのである。

このように考察してくると、日本の嫁入り婚文化は日本民族生成時にまでさかのぼるものと考えられるのである。したがって嫁入り婚が中世の武家階層のもとで初めて形成されたとする柳田国男たちの通説は再検討されねばならないのである。古代日本には、一時的訪婚とともに、嫁入り婚が少なくとも一部で行われていたとみてよいであろう。

[江守五夫]

婚姻習俗の変化

以上にみたように、日本の婚姻習俗は、隣接諸民族との文化的なつながりのもとに形成され、その後の時代的変遷とともに変貌(へんぼう)を遂げてきたが、しかもなおその原型を近時までとどめるものも少なくなかった。この文化史上の問題点を集約すれば、おおよそ、以下のようにいえよう。

(1)嫁入り婚文化のうち、東北地方の年期婿の習俗は、極北の採集狩猟民に連なるものとして、日本の最古の文化に位置するものとみなされよう。

(2)ついで南方系の一時的訪婚の習俗は、黒潮が流れる房総以南の太平洋海域に分布するとともに、その分流の対馬(つしま)暖流に沿って日本海域をも北上したことが判明している。

(3)元来、嫁入り婚を取り入れていた北方の遊牧騎馬民は、岡正雄や江上波夫によれば、日本にもっとも遅く入ってきて大和(やまと)王朝を打ち立てたが、その際、南方系の先住民と盛んに通婚することによって彼らの一時的訪婚の習俗を摂取したという。この岡・江上説は、確かに古代の支配階層の婚姻形態に関する一般的傾向を示すものといえようが、天皇が妃妻(きさい)を入内(じゅだい)せしめるという形で嫁入り婚を堅持していたことは無視されてはならないし、また、遊牧騎馬民に淵源(えんげん)するとみられる婚姻諸習俗が前述したように少なからず伝承されてきたことを勘案すると、遊牧騎馬民の嫁入り婚がすべて一時的訪婚に変化したとはいえまい。

このように日本民族生成の時点において、(2)の南方の黒潮文化に属する一時的訪婚のほかに、(1)の極北採集狩猟民に連なる嫁入り婚と、(3)の北方遊牧騎馬民がもたらした嫁入り婚が併存したが、これら三つの文化史的現象を、(1)縄文、(2)弥生(やよい)、(3)古墳の各文化段階に対応するものと考えることができよう。

さて、古代の支配階層に採用されたとされる一時的訪婚は、大和時代に限らず平安時代の貴族層にも受け継がれた。平安貴族にあっては、少なくとも嫡妻に関する限り、婚姻当初の妻訪(つまど)い(妻問い)のあと、妻は夫家に同居する建前であった。つまり一時的訪婚がとられていたわけである。ところが、鎌倉時代に入ると、武家が政治の実権を掌握し、それに伴い東国の武家社会における嫁入り婚が支配階層の婚姻形態として浮上する。室町時代に創始された伊勢流、小笠原流の武家礼法も、嫁入り婚にのっとった婚姻儀礼を採用し、室町幕府や江戸幕府がこれに準拠した。このように鎌倉時代から江戸時代まで、支配階層たる武家社会のもとでもっぱら嫁入り婚が行われ、一時的訪婚は支配階層からまったく姿を消したのである。

一時的訪婚の衰退の傾向は、明治時代に入って、いっそう顕著となる。一時的訪婚と密接に結び付いていた若者組や「よばい」が、維新政府の旧慣陋習(ろうしゅう)打破の政策や明治10年代末からの儒教的な国民教化の政策において批判の対象とされ、さらに日清(にっしん)日露の両戦後のころから展開する官製青年団運動では若者組が青年団に改編され、同運動の眼目の一つだった「風俗の矯正」によって「よばい」習俗は急速に衰微したのである。このような経過のなかで、1898年(明治31)施行の民法は「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」(第788条)と規定し、嫁入り婚が唯一公式の婚姻形態として、国家権力によって認証されたのである。柳田国男が『聟(むこ)入考』において、「当今の法制は(中略)其(その)力を以て、寧(むし)ろ新たに前代と異なったる風儀に統一して、一部残留の慣習を蔭(かげ)のものにしてしまった」と述べているように、一時的訪婚は、こうしていわば日陰者のような存在となったが、それでも伊勢志摩の島嶼(とうしょ)部には第二次世界大戦後まで残留したのである。

第二次世界大戦後、日本社会民主化の政策の一つとして明治民法の「家」制度が廃止され、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とうたわれ、家長の意思に左右されていた伝統的な仲人(なこうど)結婚にかわって恋愛結婚の自由が叫ばれた。しかし、この新しい結婚観はただちに一般に現実化はしなかった。とりわけ家父長制的伝統の強かった農村社会では、女性が夫の家に嫁入りするという嫁入り婚の実態が、戦後も依然として保たれていた。

伝統的な婚姻を揺り動かした主たる要因は、昭和30年代初頭に開始された高度経済成長政策により、農村人口の都市集中と「核家族化」がいっそうの進行をみたことである。次三男層を中心とする農家の子弟は、都会へ出て単独世帯を構成したが、この単独世帯は彼らの結婚によりただちに核家族世帯に変化したのであり、それは、都市部ですでに進行していた核家族化の趨勢(すうせい)を著しく促進させたのである。この核家族世帯では、夫婦は夫家とは独立した社会空間で暮らすため、嫁入り婚の実態は都市部ではほとんど消滅するのである。ただ、夫婦が同一の氏(うじ)(姓)を称すべきだとする戸籍法上の規定によって、一般に夫婦は、社会的に優位な夫の氏(姓)を選んでいるが、この傾向が、嫁入り婚の残影をわずかにとどめているといってよい。

なお、戦後における婚姻習俗の変化として無視できないことは、結婚式や披露宴が神社、寺院、教会、ホテル、宴会場などで広く行われるようになったことである。この傾向は戦前でも大都市では見受けられた。その中心的な神前結婚は、大正天皇が皇太子時代の1900年(明治33)に宮中賢所(かしこどころ)で営まれた成婚をきっかけとし、これを見倣って翌年より上流階級が日比谷(ひびや)大神宮(現在の東京大神宮)で行い始めたものである。だが、戦後、ブライダル産業がホテルや宴会場の重要な営業部門をなすようになると、この傾向は広く地方にも及び、おもに農村社会で保持されてきた伝統的な婚姻儀礼が急速に姿を消した。元来、生家での出立(でた)ち儀礼であれ、婚家での入家儀礼であれ、婚礼の基本部分はすべて家で行われてきたことを考えると、これは大きな変化である。

こうして日本の伝統的な婚姻習俗は、明治期以降、急激に衰退してきた。一時的訪婚は消滅し、嫁入り婚も戦後、その実体を失いつつある。それらにかわっていかなる新しい婚姻形態が生み出されるかを論ずるには、まだ時機尚早である。

[江守五夫]

日本民法における婚姻

1898年(明治31)の民法は、ヨーロッパの制度に倣い、当事者の合意を基礎とする一夫一婦制をとり、いちおう近代的な婚姻制度を発足させた。しかし、この民法は同時に、封建時代に主として武士階級で行われていたいわゆる「家」制度を温存したため、婚姻もその制約を受け、完全に自由な合意に基づく、両性間に平等な婚姻ではなかった。たとえば、婚姻については両家の戸主の同意が必要とされ、戸主や法定の推定家督相続人は他家に入る婚姻ができない(長男とひとり娘とは結婚できない)などの制約があり、夫婦間の財産関係では、妻は夫の同意なしでは法律行為ができず、夫は妻の財産の管理権・収益権を有するなどの不平等が存在した。しかし、第二次世界大戦後に制定された新憲法は、婚姻が「両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本」とすることを定め、民法も「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に立脚して改正されるよう要求した(憲法24条)。1947年(昭和22)、この精神にのっとって民法が改正された結果、いわゆる家制度は廃止され、家制度による制約はまったくなくなり、また、夫婦間の平等も基本的には認められたといえる。

20世紀後半、家族法の領域では、男女両性の平等の徹底化、嫡出でない子の差別の撤廃、弱者の権利の保障に関する立法が世界の大きな潮流であった。日本もそれらの国々と同じような社会状況にあり、また、こうした流れに沿って現状の変革を求める声がないわけではなかったにもかかわらず、事態はなかなか進展しなかった。そのようななかで1996年(平成8)2月、法制審議会民法部会によって、ようやく民法改正法律案要綱が出される運びとなった。しかし、国会内部に改正案(とくに選択的夫婦別姓制度)に対して、家族の一体感を害し、家庭を崩壊させるといった強い反対の意見があり、2021年(令和3)1月現在、まだ国会に上程されていない。このことは、第二次世界大戦後払拭(ふっしょく)されたはずの「家」意識が古い世代の国会議員を中心としてまだ根強く残っているということと、一般の国民の側にもそれを押し返すほどの議論の熟成がまだないということを示すものだといっていいであろう。

以下では現行民法の規定を示しつつ、改正法律案要綱のうち、婚姻の実質的要件に関する事項と、夫婦の氏(うじ)(姓)の問題および夫婦間の財産関係に関する問題を取り上げる(ほかに改正法律案要綱には、裁判上の離婚原因に5年以上の別居を加える、相続の非嫡出子差別廃止などの重要な改正案も含まれる)。

[高橋康之・野澤正充 2021年5月21日]

婚姻の形式的要件

多くの国では、カップルの結合が法的に正当な婚姻と認められるためには、なんらかの形式を踏むことが必要であるとされている(法律婚主義)。日本でも、婚姻は戸籍法上の届出によって法律上の効力を生じる(民法739条)ことになっている。この届出をしない限り、たとえ結婚式をあげ、社会的には夫婦と認められても、法律的にはいわゆる内縁であって夫婦ではない。このように届出という形式が要求されるのは、婚姻が後述の実質的要件に違反していないかどうかを確かめる(違反していれば届出は受理されない)ためと、婚姻の成立を公に示すためである。しかし、1915年(大正4)に、内縁関係の不当な破棄者は損害賠償義務を負うとする判決が出されて以来、届出をしていないために法律上は夫婦ではないが、実質的には法律上の夫婦とまったく変わらない場合(事実婚)は、なるべく法律上の夫婦と同様に取り扱おうという方向に向かっている。

[高橋康之・野澤正充 2021年5月21日]

婚姻の実質的要件

婚姻届が受理されるためには、次の諸要件が満たされなければならない。

(1)男女とも18歳以上であること(民法731条)。2022年3月31日までは、男は満18歳、女は満16歳以上であることが要件とされていた(民法旧731条)。肉体的、精神的に十分に成熟しない男女の婚姻を禁止する趣旨である。しかし、社会的には、婚姻年齢に男女差を設ける合理的根拠に乏しく、また、平等の理念からも差を設けるべきではないとの意見が多く、2018年(平成30)6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする改正法が成立し、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ(民法731条)、男女の婚姻開始年齢を統一した。なお、この民法改正は、その周知を徹底するために、施行までに3年程度の周知期間を設けたあと、2022年4月1日に施行された。

(2)重婚でないこと(同法732条)。すでに配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない。もっとも、重婚となるような婚姻届は受理されないから、実際には離婚後再婚したところ離婚が無効であったというような、きわめてまれな場合にしか生じない。なお、重婚になるのは、法律上の婚姻が二つ重なる場合で、婚姻と内縁関係が重なっても、ここでいう重婚にはならない。悪意で重婚をした者は、刑法上重婚罪に問われる。

(3)再婚の場合に、男にはその制限がないが、女は前婚の解消または取消しの日から起算して100日間経過しなければならない(同法733条1項)。この期間を再婚禁止期間(待婚期間または寡居期間)という。この制度は、再婚後に生まれた子が前夫の子なのか後夫の子なのか、わからなくなることがあるのを防ぐ趣旨である。したがって、女が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合、および、女が前夫の子を生んでしまえば、100日以内でも再婚可能である(同法733条2項)。詳しくは『再婚禁止期間』の項を参照されたい。

(4)一定の近親間の婚姻でないこと。優生学的見地から、直系血族と3親等内の傍系血族(兄弟姉妹間、おじ・おばとおい・めいの間)は婚姻できない(同法734条)。また道義的見地から、しゅうとと嫁、継母(ままはは)と継子のような直系姻族の間、またはかつて直系姻族であった者の間では婚姻できないし、また、養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系尊属との間、かつてその関係にあった者の間では婚姻は許されない(同法735条・736条)。しかし、養子と実子、養子同士の婚姻は許される。

(5)男女両当事者間に婚姻する意思の合致があること。

(6)2022年3月31日までは、未成年者の場合は、その父母の同意が要件とされていた(同法旧737条)。しかし、2018年の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたのにあわせて、女性の婚姻年齢は18歳に引き上げられ(同法731条)、男女の婚姻開始年齢が統一された。これに伴い、未成年者の婚姻はなくなるため、父母の同意を要件とする民法737条も、同改正法が施行されたことにより削除された。

[高橋康之・野澤正充 2022年4月19日]

婚姻の無効・取消し

本人の知らない間に他人がかってに婚姻届を出したとか、たとえば外国人の不正就労を目的とした偽装結婚のように、婚姻届は本人が出したが、それはまったくなんらかの方便のためであって、ほんとうに夫婦関係を結ぶつもりはなかった場合などには、婚姻の意思がなかったものとして、婚姻は当然に無効である。無効であることは、当事者だけでなく、だれでも主張でき、かつ裁判所に無効の宣言をしてもらわなくても主張できると解されている。しかし、戸籍の訂正をするためには、判決または家庭裁判所の審判が必要である。前述の実質的要件((6)を除く)を欠く婚姻届も、戸籍吏が誤って受理すれば有効になる。しかし、(1)から(4)までの要件のどれかを満たさない婚姻は、一定の者が裁判所に請求すれば取り消せる(そのほか、詐欺・強迫によって婚姻した者も同様)。婚姻が取り消されると、婚姻は効力を失うわけだが、一般の取消しの場合と違って、始めから婚姻が不成立であったとするのではなく、取消しのとき以後効力を失うだけである。その点では離婚に似ているので、事後処理も離婚に準じて行われる。

[高橋康之・野澤正充 2021年5月21日]

婚姻の効力=夫婦間の法律的関係

夫婦間の関係は「夫婦が同等の権利を有することを基本として」(憲法24条)規律されている。婚姻が成立すると、次のような効力を生じる。

(1)夫婦は同じ氏(うじ)(姓)を名のる(民法750条)。それは、夫婦が一体であることを示すためであるといわれている。氏は、夫婦のどちらかが婚姻前に名のっていた氏に限られる。どちらにするかは婚姻の際に当事者が相談して決め、この旨を婚姻届に記載しなければならない。婚姻届が受理されると、新しい夫婦のために新戸籍が編製されるが、その際には、氏を改めなかった者を戸籍筆頭者として前へ、氏を改めたほうをその次に記載する。この制度に対しては、改正を求める声がもっとも強い。夫婦のどちらか一方が強制的に姓の変更を迫られることになるのは、人格権の侵害ともいえるが、なによりも、同姓の強制は、実際上、男女間に不平等を生むことに問題があるといわれてきた。というのは、夫婦どちらの姓を名のるかは当事者の自由だとされているものの、事実上は、妻となる者が夫となる者の姓に変わる場合が圧倒的に多く、姓が変わることによる不利益は一方的に女性に科されてきたからである。このことから、とくに職業をもつ女性を中心として、夫婦別姓を認めるべきだとの声が強まったのである。改正法律案要綱(1996)は、この問題について、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若(も)しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする」として、同姓にするか別姓にするかを当事者の選択に任せるいわゆる選択的夫婦別姓の制度を提言した。これに対して保守系の国会議員から別姓は夫婦の一体感を損ねるという強い反対意見が出て、法律案の上程に至っていない。他方、選択的別姓の採用を推進する運動も依然根強く、この問題の決着は今後の推移に委ねられている。

(2)夫婦は互いに貞操を守る義務がある。その違反である不貞行為は裁判上の離婚原因となる。

(3)夫婦は同居する義務を負う(同法752条)。同居する場所は夫婦が共同で決める。理由なしに一方が同居を拒めば、他方は裁判所に同居を求める裁判をしてもらうことができるが、それにも応じない場合に同居を強制する手段はない。しかし、そのような場合には、「悪意の遺棄」として離婚原因になる。

(4)夫婦は互いに協力・扶助の義務を負う(同法752条)。協力・扶助とは、精神的、経済的に協力して円満な共同生活をすることである。経済的には、単に生活に困っている親族を助ける親族間の扶養義務以上に、自分と同程度の生活をさせる義務を負うものとされている。

(5)2022年3月31日までは、未成年者は、婚姻すると私法上は成年に達したものとみなされていた(婚姻による成年擬制。同法旧753条)。しかし、2018年の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるとともに、女性の婚姻年齢は18歳に引き上げられ(同法731条)、男女の婚姻開始年齢が統一された。これに伴い、未成年者の婚姻はなくなるため、成年擬制を定めた民法第753条も、同改正法が施行されたことにより削除された。

(6)夫婦間で結ばれた契約は、婚姻中はいつでも取り消せる(同法754条)。この規定が設けられた理由はいろいろあげられるが、どれもあまり根拠のあるものではないので、判例はできるだけこの規定の適用を制限しようとしている。改正法律案要綱(1996)は、夫婦の間で結ばれた契約の取消権に関する第754条の廃止を提言している。もともと合理性のない規定と考えられていたので、廃止に反対する声はない。

(7)夫婦間の財産関係では、財産の帰属、共同生活の費用の負担、管理・収益の権能などが問題になる。民法では、夫婦が婚姻前に自分たちの財産関係を規律するための特別の契約(夫婦財産契約)をしておけば、それに従い(同法755条~759条)、この契約がない場合に、民法の規定(760条~762条)に従う(法定財産制)ことになっているが、日本では夫婦財産契約が結ばれることはきわめてまれなので、ほとんどすべての夫婦は法定財産制の規律に従うことになる。日本の法定財産制においては、夫婦がおのおの自分で得た財産は完全に自分のものであり、夫が妻の財産のうえに管理・収益の権能をもつことはない。夫婦のそれぞれの債務も、日常の家事に関連する取引によるもの以外は、完全にそれぞれに分離される。また、夫婦生活に必要な費用も、夫婦のそれぞれの資産・収入その他いっさいの事情を考慮して、分担することになっている。規定がきわめて簡単なので、実際面では困難な問題が生じることが多い。

改正法律案要綱(1996)は、離婚に際しての財産分与に考慮すべき要素と分配割合の基準を定めることを提言している。考慮すべき要素としては、財産の額、その取得または維持についての寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力および扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業および収入、その他いっさいの事情があげられている。そして、各当事者の寄与の程度(したがって分配割合)は、それが異なることが明らかでないときは、平等であるとしたことが注目される。

(8)そのほか、婚姻によって配偶者の血族との間に姻族関係を生じること(民法725条)、夫婦間に生まれた子は嫡出子となること(同法772条)、夫婦の一方が死亡すれば生存配偶者に相続権が発生すること(同法890条)などである。

[高橋康之・野澤正充 2022年4月19日]

婚姻の解消

婚姻は夫婦の一方の死亡(失踪(しっそう)宣告を受けたときも死亡に準ずる)と離婚によって解消する。夫婦の一方が死亡すれば、当然に婚姻は解消し、生存配偶者は独身者となり、夫婦としての権利義務もなくなる。しかし、死んだ配偶者の血族との間の姻族関係は当然には消滅せず、これを切りたければ、生存配偶者が姻族関係終了の届けを市区町村長に提出すればよい(民法728条2項)。この届けは、生存配偶者の側からだけでき、死亡した配偶者の血族の側からはできない。次に、生存配偶者が婚姻によって氏を改めた者である場合に、婚姻前の氏に戻りたければ、同様に復氏届を出すことによってもとの氏に戻ることができる(同法751条)。注意すべきことは、姻族関係の終了と復氏とは別個の問題であって、姻族関係をそのままにしておいて復氏することも、氏はそのままにしておいて姻族関係を消滅させることもできることである。両方実現したければそれぞれの届出が必要である。離婚による解消の場合には、特別な届出なしに当然に姻族関係は消滅するし、また婚姻によって氏を改めた者は当然にもとの氏に戻る。ただし、離婚しても氏を変えたくない場合には、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(同法767条)。

[高橋康之・野澤正充 2021年5月21日]

経済学からみた結婚

結婚の経済学

これまで結婚や離婚などの家族の問題は、もっぱら社会学の範疇(はんちゅう)と考えられてきた。しかし、少子化の基本的な原因である未婚率の上昇や、それに比例して高まりつつある離婚率を、単に社会的意識の変化によるものとして説明するだけでは不十分である。何がそうした人々の意識変化をもたらした要因であるかを考えれば、女性の社会進出とそれに伴う経済的地位の高まりという経済的な要因が大きい。これが結婚行動についての経済学的なアプローチの出発点である。

経済学といえば、何でも損得勘定に結び付ける学問であり、男女の愛情に基づく結婚とは無関係なものという「常識」がある。しかし、経済学のエッセンスは、「最小の費用で最大の効用や利益を達成する」という個人や企業の「合理的」な行動を前提として、社会的な現象を分析することである。この場合の「効用」とは、かならずしもお金だけではなく、名誉やその他、貨幣的価値と無関係な個人の満足に関連するすべてを意味する。実は、結婚という行動は、男女が、自らの個人的な魅力という制約条件のもとで、できるだけ望ましい相手と結ばれることを目的とした「最適化問題」を解くことであるともいえ、経済的な行動そのものという側面もある。

人々の結婚行動が、将来どうなるかは、今後の大きな社会問題である少子化と密接な関係にある。北欧諸国とは異なり、非嫡出子(婚外子)比率が2%にすぎない日本社会では、未婚率の高まりは出生率の低下に直結する。これが1990年ごろから、結婚行動に大きな社会的関心が集まっている理由である。

[八代尚宏 2024年2月16日]

結婚市場における出会い

もっとも、結婚が経済学の対象となるためには、それが市場における「選択的な行為」であることが前提となる。伝統的な日本社会では、結婚は、身分・職業などの制約が強い家と家との結び付きであり、第三者がアレンジする、見合い結婚が主流であった。しかし、市場経済の発展のなかで、個人主体の恋愛結婚が普及するとともに、その結婚相手の選択範囲が広がり、結婚がしだいに文化的・社会的な行動から、個人の選択的行為としての性格が強まってきた。これは、それだけ市場メカニズムの作用する範囲が拡大し、「結婚の経済学」の適用可能性が高まったことを意味する。

結婚の相手をいかに選択するかという問題を、経済学の手法では、結婚相手を探している人は花嫁(花婿)を需要し、同時に花婿(花嫁)を供給するものと考える。いずれも、自らの能力や容姿という制約条件のもとで、もっとも望ましい相手を探すという「制約条件付きの最大化行動」として理解される。

こうした「結婚市場」は、かならずしも適齢期の男女だけを対象としているのではない。たとえば、生涯独身でいる人々も、かならずしも結婚したくないからそうしているのではなく、独身でいる状況を犠牲にしてもよいほど魅力的な異性に出会わなかったからにすぎないとも考えられる。これはちょうど、不況期でよい職がみつからないときに家事に専念する主婦や、市況が悪化しているときに農産物を自家消費する農家などと同様な「留保需要」であると考えられる。このように考えれば、「結婚市場」の範囲は、通常考えられているものよりもはるかに広がることになる。

結婚市場は就職市場と、多くの類似点をもっている。第一に、双方とも、相手について十分よく知らないままに、人生の大きな選択を迫られる場合が多いことである。これが就職や結婚における「情報の不確実性」の意味である。個人の学歴・家庭環境などが、その内部の資質を外部から選別するための主要な手段となっているのも、これと同じ事情に基づいている。第二に、売り手市場と買い手市場とがあることである。結婚市場においても、かつては経済力に優る男性側の買い手市場であったが、今日では女性の経済力の向上とともに、需給バランスが拮抗(きっこう)している。第三に、いずれも限られた時間内に相手の選択を迫られるという「時間制約」があることである。このため「結婚市場」効率化のための手段として、「仲介者」が情報の不確実性をある程度まで補う働きをすることも、就職市場との共通点である。

こうした結婚相手の探索期間は、かつて女性の経済的な地位が低かった時代には、たとえば25歳までが「結婚適齢期」とされたように短かった。これは、女性にとって結婚できないことの経済的損失がきわめて大きいためであった。しかし、女性の経済力が向上し、自分の希望水準を下げてまで「絶対に結婚しなければならない」という条件が失われると、それだけ女性の未婚率は高まることになる。しばしば、世論調査等で未婚女性にアンケートを行うと、「いつかは結婚するつもり」という答えが8割近くを占める。しかしこれを根拠に、20歳代の女性の未婚率上昇は、いずれ30歳代の婚姻率の上昇に結び付く「晩婚化」にすぎないという見方には疑問がある。それは「よい男性がいれば」という条件付きの回答であり、この「よい男性」の条件は、女性の経済的地位の高まりに比例していっそう高まっているためである。

[八代尚宏 2024年2月16日]

未婚率と離婚率上昇の共通性

女性の経済的な地位が低い時代には、所得水準の高い男性と結婚し、専業主婦となった女性は、その所得の配分を受け取るために、自らのプライバシーの犠牲を甘受することが多かった。ちなみに、夫の所得水準の高い家族ほど、離婚率は低いという安定した関係がみられるのは、日本だけでなくアメリカについても同様である。

これに対して、妻の所得水準の向上は、結婚の不安定性を高める要因となる。これは妻の所得が増えるほど、夫との所得格差が縮小し、女性が結婚することによる夫婦内での所得再分配の利益が相対的に少なくなるためである。このため男女間の賃金格差が相対的に縮小することは、未婚率だけでなく、離婚率上昇の一つの要因となっている。

離婚を引き起こす要因の一つとして、結婚前における相手についての情報の不完全性による過大な期待が、結婚生活を始めてから是正されることがある。しかし、現実の結婚生活が幻滅に終わるというのは昔からのことであり、これをもって最近の離婚率上昇の説明とはならない。第二次世界大戦後は、結婚直後の「性格の不一致」が主たる離婚原因であったが、1980年ごろから結婚生活が20年以上の「熟年離婚」が増えており、しかも女性の側からのイニシアティブが大きくなったことは、その背景として、未婚率の場合と同様に、女性の経済力の向上が考えられる。

[八代尚宏 2024年2月16日]

結婚の将来展望と政策

日本の未婚率の高まりについて、男女ともに、社会人になっても親との同居が経済的に望ましいという「パラサイト・シングル」などの社会的要因があげられる。また、若年男性の賃金水準の低下で、妻子を養うための十分な所得を得られないことが主因という見方もある。

しかし、女性の就業機会の拡大と所得水準向上という経済的な要因に注目すれば、今後、労働力が減少するなかで、女性の就業率と経済的地位はいっそう高まっていくものと考えられる。そうなれば現在の20歳代の未婚率の上昇は、やがて生涯未婚率の高まりへとつながり、少子化はいっそう加速することになる。これでは人口が減少し、日本社会が維持できないというのであれば、何らかの政策的な対応が必要となる。

婚姻率の低下の要因を、男女共通の若者の意識の変化よりも、女性の経済的地位の向上による行動の変化に求める、「結婚の経済学」の政策的な結論としては、女性にとって結婚がかならずしも得にならない日本社会の現状を改める必要性を示唆する。男性は結婚によって社会的に一人前になったとされ、ますます仕事に励みが出るとされるのに対し、女性は結婚・出産すると、仕事を継続することの大きな障害となる場合が多い。たとえば、慢性的な長時間労働や頻繁な転勤といった現行の雇用慣行は、働く夫を支える「内助の功」を果たす妻の役割を暗黙の前提としている。こうした、「夫は仕事」「妻は家事・育児」という男女間の固定的な役割分担は、結果的に結婚が仕事に及ぼす影響度の男女間における非対称性の大きな要因となっている。

男女間の役割分担が前提となっていることは、企業内での働き方だけでなく、社会的な制度についても同様である。たとえば、所得税の配偶者控除(所得が一定水準以下の配偶者を扶養する世帯主の所得控除)や厚生年金の第3号被保険者制度(所得が一定水準以下の配偶者に保険料負担なしで基礎年金の受給権を付与する制度)など、夫に経済的に扶養される妻への優遇措置が設けられている(詳細は、項目「家族」〔経済学からみた家族〕を参照)。これらの「専業主婦が一般的な時代」に形成された社会制度は、給与所得者として働く女性が増えてきた今日、共働きの妻や単身の女性にとって不利なものとなっている。

今後、高齢化社会のもとで労働力不足が顕著となり、女性の社会進出はいっそう高まることが予想される。そうした社会状況のもとで、就業継続を希望する女性が、結婚することで不利にならないような社会にならなければ、婚姻率は高まらないであろう。1997年(平成9)に改正され1998年から1999年にかけて施行された男女雇用機会均等法や、1999年に成立した男女共同参画社会基本法の目ざす方向は、性別の違いではなく、個人の多様性に基づく選択肢を重視する社会を目標としており、それが未婚率の高まりや少子化社会を防ぐ基本ともなる。これが「結婚の経済学」の一つの政策的な意味でもある。

[八代尚宏 2024年2月16日]

『上子武次・増田光吉編『日本人の家族関係』(1981・有斐閣)』▽『神原文子著『現代の結婚と夫婦関係』(1991・培風館)』▽『布施晶子著『結婚と家族』(1993・岩波書店)』▽『『東京大学公開講座60 結婚』(1995・東京大学出版会)』▽『望月嵩著『家族社会学入門――結婚と家族』(1996・培風館)』▽『山田昌弘著『結婚の社会学』(1996・丸善)』▽『樋口恵子編『対談 家族探求――樋口恵子と考える日本の幸福』(1999・中央法規出版)』▽『内藤考至著『農村の結婚と結婚難――女性の結婚観・農業観の社会学的研究』(2004・九州大学出版会)』▽『神島二郎著『日本人の結婚観――結婚観の変遷』(講談社学術文庫)』▽『江守五夫著『結婚の起源と歴史』(1965・社会思想社)』▽『大間知篤三著『婚姻の民俗学』(1967・岩崎美術社)』▽『E・A・ウェスターマーク著、江守五夫訳『人類婚姻史』(1970・社会思想社)』▽『B・K・マリノウスキー、R・ブリフォールト著、江守五夫訳『婚姻』(1972・社会思想社)』▽『江守五夫著『日本の婚姻』(1986・弘文堂)』▽『江守五夫著『婚姻の民俗』(1998・吉川弘文館)』▽『八木透著『婚姻と家族の民俗的構造』(2001・吉川弘文館)』▽『ジョン・R・ギリス著、北本正章訳『結婚観の歴史人類学――近代イギリス・1600年~現代』(2006・勁草書房)』▽『ルーイス・ヘンリ・モーガン著、青山道夫訳『古代社会』全2冊(岩波文庫)』▽『青山道夫他編『婚姻の成立』(1973・弘文堂)』▽『青山道夫他編『婚姻の解消』(1974・弘文堂)』▽『加藤一郎他著『婚姻法の研究』上下(1976・有斐閣)』▽『榊原富士子・吉岡睦子・福島瑞穂著『結婚が変わる、家族が変わる』(1993・日本評論社)』▽『村上一博著『日本近代婚姻法史論』(2003・法律文化社)』▽『有地亨著『新版 家族法概論』補訂版(2005・法律文化社)』▽『棚村政行著『結婚の法律学』第2版(2006・有斐閣)』▽『山田昌弘・白河桃子著『「婚活」時代』(2008・ディスカヴァー・トゥエンティワン)』▽『二宮周平著『家族と法――個人化と多様化の中で』(岩波新書)』▽『八代尚宏著『女性労働の経済分析』(1982・日本経済新聞社)』▽『八代尚宏著『結婚の経済学』(1993・二見書房)』▽『阿藤誠著『先進国の人口問題』(1997・東京大学出版会)』▽『八代尚宏著『日本的雇用慣行の経済学』(1997・日本経済新聞社)』▽『橘木俊詔編著『現代女性の労働・結婚・子育て――少子化時代の女性活用政策』(2005・ミネルヴァ書房)』▽『橘木俊詔・木村匡子著『家族の経済学――お金と絆のせめぎあい』(2008・NTT出版)』▽『山口慎太郎著『「家族の幸せ」の経済学――データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実』(2019・光文社)』▽『Gary BeckerThe Economic Approach to Human Behavior(1976, The University of Chicago Press)』▽『Gary BeckerA Treatise on the Family(1981, Harvard University Press)』

改訂新版 世界大百科事典 「婚姻」の意味・わかりやすい解説

婚姻 (こんいん)

marriage

婚姻とは,社会的に承認された夫と妻の結合であり,この〈夫〉と〈妻〉の資格,役割については,それぞれの社会において独自の意味づけがなされている。この意味づけはときとしてひじょうにかけ離れているので,上記の広い定義にもう少し具体性をもたせようとすると,その定義からはずれてしまう事例が出てくる。たとえば,〈一対の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で,その間に生まれた子どもが嫡出子として認められる関係〉と定義すると,日本をはじめ多くの社会に通用する普遍性をもつように見えるが,人類社会全体を通して見ると,この定義に当てはまらない例がいろいろと出てくる。たとえば南インドのナヤール・カーストの妻訪形式をとる男・女の関係は,夜をともにする性的関係にとどまり,居住,生産,消費や子どもの養育,しつけなどは兄弟姉妹が一生を過ごす居住単位で行われていた。つまり,子どもたちはその〈生みの父〉を識別し,正当なカーストの身分を得ても,その葬儀にも参加せず,それ以上の社会的経済的なつながりはもっていなかった。ナヤールでは通ってくる男は1人とは限らなかったので,いわゆる一妻多夫婚であった。さらに〈夫〉は男とは限らず,アフリカでは女どうしの結婚の慣習をも認めている部族がある。たとえばナンディ族(ケニア)で,息子をもたない未亡人は,嗣子を得るため,普通の結婚と同じ形式にしたがって〈妻〉を迎える。父系制をとるナンディ族では,家畜や土地などの財産を父から息子へ均分相続で伝えるが,息子をもたず死亡した男の財産はいったん妻が保有する。この財産を亡夫の弟など傍系の父系親族に渡さず,みずから亡夫の身代りとなって〈妻〉をめとり,後継者を確保するのである。実際にはこの新妻のもとには,愛人が通ってきて子を生ませるのであるが,性以外の日常生活では,同棲している〈夫〉が男主人として客を接待し,力仕事は別に男を雇って自分の代りにやらせるなど男性の役割を果たす。こうして,女どうしの〈夫婦〉間には通常の夫婦間におけると同様の協力関係と感情が見られるという。いっそう極端な例として,同じナンディ族において〈家との結婚〉も行われる。これは未亡人が亡夫との間にもうけた娘に,家または中央の柱を〈夫〉に見たて,それと結婚させる。実際には娘が自分で選んだ愛人との間に生まれる息子が亡父の財産を相続する。

一方,〈妻〉が男であることもある。北アメリカ北西海岸のクワキウトル族では,首長の特権の多くが息子ではなく義理の息子,つまり娘の夫を通じて孫に伝えられる。娘がないときは,息子がやむをえず娘の代りになって,他の男子を婿として迎える。この結婚式は普通の結婚式とまったく同じ方式で行われ,この後はじめて〈娘〉婿は首長の特権を受けつぐことができる。つまり,これらの同性者間の結婚においては,性的要素はまったく含まれておらず,財産ないし地位の相続,継承の道筋をつけるために行われている。さらに,〈夫〉や〈妻〉が子どもの場合の幼児婚や,生者でなく死者の場合,つまり亡霊婚がアフリカや東アジアで報告されている。これらも,相続・継承者を得たり,あるいは死後の祭祀を確実にし,死者の霊を満足させるために行われる。以上,われわれの通念と著しくかけ離れた事例をあげたが,これは単に珍奇な習俗が世界に存在していることを示すものではなく,ふだん何げなく使っている〈婚姻〉という語が,社会によってまったく異なった意味をもつことを強調するためである。

文化的制度としての婚姻

このような多様性をもちながらも,〈夫〉と〈妻〉に相当する概念が通文化的に存在しているのは,人類社会が現在までのところ,生物学的存在としての人間によって構成され,異性間の持続的な性的結合によって子孫の再生産をはかってきたという事実に根ざすものである。では,生物学的な性的結合がどのようにして婚姻という文化的制度として成立するに至ったのであろうか。

19世紀の人類学者たちは,人類進化史の初期には,親子間やキョウダイ間においても性交の許される乱婚や,1群の兄弟と1群の姉妹が交合しあう集団婚が存在したと考えた。しかし,現存の未開社会でこれらが制度として行われている例は見いだされず,とくに技術的に原始的とされる採集狩猟民の間ではむしろ一夫一婦制をとるものが多く,婚姻外の性的関係への規制が強く見られる。したがってこれらの概念は,当時の西欧における一夫一婦制を,人類がたどりついた理想的な婚姻形態とし,その対極形態が野蛮・未開時代に存在したという前提に立って,不十分な当時の民族誌的資料をもとにつくり出された想像上の産物であったと考えられる。

人類史初期における婚姻がどのようなものであったかについての直接的資料は,現在でも欠けているが,人類発生前の段階を推測する手がかりとして,霊長類の生態観察にもとづく実証的研究が最近急速に発展している。これによると,それぞれの種ごとに特徴のある集団構成がみられ,配偶者選択やその関係のあり方にも一定の秩序が存在している。たとえばテナガザルは単雄単雌のペアで子を育て,ゲラダヒヒやマントヒヒは1匹の雄と数匹の雌が,ゴリラは少数の雄が多数の雌と生活集団を,発情期以外においてもつくっている。こうした集団の構成自体によっても近親交配はある程度避けられるが,さらに種によっては,同じ集団内の近親個体どうしの交尾回数は,そうでない個体間に比べ著しく少ないという報告もある。またニホンザルでは,母のランキングが子のランキングを左右する,つまり女系的紐帯といったものが継続的に介在していることを示す事例もある。これらの事実から,言語によるシンボル化はされていないにせよ,ヒト以外の高等霊長類の一部に〈配偶関係〉〈近親交配の回避〉〈血縁〉的紐帯が不完全な形で存在していることは否定しえないであろう。もちろん,人類は現存のサルから直接進化をとげたわけではないから,これらを直ちに人類の婚姻,近親相姦禁忌(インセスト・タブー),親族などと結びつけて考えるのは危険であろう。しかしこれらの事実は,少なくともこれまで人類が文化をもつに至って初めて成立したと考えられていた上記の諸制度の少なくとも一部が人類文化発生前の段階において,生物的次元で存在していた可能性を示唆するものである。人類が言語を獲得し,これら生物的基盤に存在していたものを文化的制度として組み直すと,これらの制度は環境への適応,諸制度間の相互関連,他文化からの影響などさまざまな条件のもとで,同じ種でありながらそれ以前の霊長類の段階では種の差に匹敵するような多様化の道をたどり始めたものと考えられる。こうして婚姻は,生殖という生物学的機能と直接かかわりのない,夫婦という社会的地位の認定,性の適法性,社会的父親の創出,財産に関する権利の移動,さらには姻縁関係や居住生活単位としての家族の形成などの諸機能の一部またはすべてにかかわってくるのである。なお,動物の婚姻形態については〈配偶型〉の項を参照されたい。

婚姻の機能

婚姻は,第1に当事者に対する〈夫〉〈妻〉という地位の社会的承認を伴う。これらの地位は多くの場合,完全なおとなとしての資格と結びつき,また相互に対して習慣で定まった権利義務をもつ。未開社会をはじめ多くの前産業社会では,労働や家事における男女の分業が定まっているので,独身のまま社会生活を送ることは難しく,社会的に一人前とみなされない。この面からも婚姻は,社会的に個人に強制されるといえる。

第2に婚姻は,当事者の性関係に特別な地位を与え,婚外の性交渉と区別する。これは次の嫡出子の承認と関連しているが,婚外の性関係の取扱いについては,社会によって千差万別である。未婚者に性的放縦を認めている社会でも,未婚者の出産は非難され,妊娠により当事者どうしを結婚させることが多い。また初夜権,妻貸しなど婚外の性的関係が半ば制度化しているような場合でも,〈社会的父親〉となる権利は通常夫に与えられる。

第3に婚姻は,夫婦の間に生まれた子の法的地位を確保する。婚外関係により生まれた私生児は正式の市民権をもたず,さまざまな権利義務において差別をつけられる。この子に対する社会的承認は,多くの社会で婚姻に付与されている最も重要な機能であるが,なかにはギルバート諸島オノトアのように,未婚の母から生まれた子が社会的差別を受けても,父の認知により,正式の子として相続などすべての権利が与えられる場合もある。

第4に婚姻は,財産に関する権利移転のチャンネルの一つとして利用されることがある。花嫁代償や持参財などの贈与,夫婦共同財産の創設や運営,ある種の財産相続などは,婚姻を媒介にして行われる。前述の,女どうしの結婚や男どうしの結婚の主要な目的は,この機能に関するものであった。またインドのセマ・ナガ族では,父親が死ぬと息子は生母を除く父の妻と結婚する。これは性関係を目的とするのではなく,未亡人にいったん相続される財産を受け継ぐためである。夫婦共同財産の創設の例は,台湾パイワン族において初生子出生と同時に夫婦それぞれの財産が融合され,あたかも初生子が相続したかの観を呈する慣習に顕著に見られる。

第5に婚姻は,当事者だけでなく,その家族や親族の間に姻縁関係を生じさせる。政略結婚や閨閥などは近代社会においても重要であるが,人類学では一定のいとこ婚をくりかえすことによって成立する連帯関係が有名である。

婚姻に関する諸規制

このように人類が,すでに存在していた社会関係を文化的次元におきかえ,いっそう高次の複雑なものへと発展させてゆく過程で,婚姻は上記のような諸機能の少なくとも一部とかかわりながら,通時的次元あるいは共時的次元で社会関係の結節点となったのである。こうした役割を果たしている婚姻は,血縁関係と比べても選択的要素を多く含むだけに,取りうる形態の幅が大きく,それに付随するさまざまな規制がかかわっている。

この規制には,近親相姦禁忌,外婚制や内婚制などのように,社会の人々が一定の範囲における婚姻または性的関係を禁止するという強制規定がある。これに対しいとこ婚や婚姻の居住規定の場合には,強制規定の場合もあるが,ある方式が望ましいという優先規定ないし,そういう規範もないが結果的に統計的頻度が高いという場合もある。(婚後)居住規定とは,結婚した夫婦が新居をどこに構えるかに関し,(1)夫の両親の家族または,その付近で生活する夫方居住virilocal,(2)妻方で生活する妻方居住uxorilocal,(3)夫方,妻方いずれか都合のよいほうを選ぶ選択居住ambilocal,(4)それぞれの生家から離れて居を構える新居住neolocal,(5)夫の母方のオジのもとに居住するオジ方居住avunculocal,(6)夫と妻が同居しない別居住duolocalなどがある。なお,古くは(1)を父方居住patrilocal,(2)を母方居住matrilocal,(3)を両居住bilocalとも称していた。居住様式と出自の関係は深いが,父系出自でも夫方居住のほか新居住もあり,母系出自ではこれらすべてのタイプの様式をとる社会がある。

→姻族 →近親相姦 →婚礼

執筆者:末成 道男

諸民族の婚姻形態とその歴史

日本

古代

日本古代の婚姻形態については,正倉院に現存する8世紀の戸籍・計帳では妻の夫籍への付貫が原則であり,《万葉集》に見られるような妻問(つまどい)を婚姻開始時にもつとしても,結局は後世の婚制と同様な嫁聚婚(嫁入婚)に帰着したとするのが主流的説であった。しかしかかる通説を全面否定したのが高群逸枝(たかむれいつえ)《招婿婚の研究》(1953)である。この説は,籍帳には独身の成年男女例,1・2歳の乳児がいながら妻を付籍しない例,生家に子とともに付籍されている娘の例など通説では説明できない事象が広く存在し,しかもかかる例が律令国家の規制の弱まる後代の籍帳ほど多くみられる点をもう一つの根拠にしているが,その最大の論拠は10世紀以降の貴族の日記から復元される婚制が婿取婚(婿入婚)である事実であった。高群はこの婿取婚をⅠ前婿取婚(飛鳥奈良平安初),Ⅱ純婿取婚(平安中),Ⅲ経営所婿取婚(平安末),Ⅳ擬制婿取婚(鎌倉南北朝)の4段階に分けている。古代の婚制を問題にする際検討対象となるのはⅠとⅡであろう。まずⅠはそれ以前の妻問婚(生涯的通い婚)から婿取りによる妻方居住婚(以下高群のⅠ・Ⅱ期の婿取婚をこう呼ぶ)への移行期で,生涯的別居と通いを経た妻方居住婚の併存期であり,Ⅱは通いが基本的に消滅し,婚姻開始直後からの婿取婚=妻方居住婚が行われる時期である。しかもⅡの妻方居住婚は遺制としては複数の姉妹により,一般的形態としては1女により行われるのだが,後者の妻方居住婚は妻の両親との生涯的な同居を意味せず,何年か後には(1)親夫婦が娘夫婦に生家を譲り他に移る,(2)娘夫婦が娘の親の用意した新居に移る,(3)娘夫婦が夫の用意した新居に移るのいずれかの方法で究極的には2組の夫婦は分離するのであり,かつ1女を除く他の姉妹は最初から新居へ移る(独立居住婚)のである。したがってⅡの一般的婚姻形態は,妻方居住婚を経た独立居住婚(親夫婦が生家を去る場合は妻方居住婚が続くが,妻の両親との生涯的同居と区別するためあえてこう呼ぶ)と初発からの独立居住婚の併存だが,高群の言及していない複数の姉妹による妻方居住婚も最終的には独立居住婚に分裂する点はマッカラW.H.McCulloughにより実証されている(〈平安時代の婚姻制度〉1967)。ところで婚制史料を集中的に記載する《日本霊異記》により当時の全階層についての婚制を検討すると,Ⅰに高群がごく例外的にのみ存在するとした夫方居住婚(ただし夫の父母とは絶対同居しない)がすでに特定条件下(女の身分が低いか遠隔婚の場合)で存在し,また高群がⅡの婚制としたものがすでにⅠの時期から存在した可能性が強く,8~11世紀に至る婚制は結局夫の身分の高い豪貴族層で夫方居住婚が現出する場合があるから,全階層を通じた一般的形態としては通い→妻方居住→独立居住ないし通い→独立居住で,時代が下るにつれ通いが消滅すると考えられる。この事実は高群のⅠが,妻問婚とⅡの間に論理的に設定された可能性の強いこと(高群のⅠの史料の多くが実はⅡ期のものである点に注意されたい)を示唆するであろう。

執筆者:関口 裕子

中世

高群逸枝の段階区分は,その後の研究の進歩によって大幅な修正をうけ,13世紀の中ごろ(鎌倉時代中期)を境として,それ以前を,おもに妻方一族の主導によって婚姻が営まれた婿取婚時代,それ以後を,なお前代の余風を残しながらも,後の嫁取婚の風習がしだいに台頭した時代とみる考え方にかわってきている。

ところでこうした問題を,京都朝廷に生活基盤をおいた中央貴族層の世界と,農村社会に基盤をもつ武士領主の世界に分けて比較してみると,中央貴族層の世界にあっては,古い婿取婚の風習がかなり後まで残存したといえるのに対して,武士領主層の世界にあっては,新しい嫁取婚への移行が比較的速やかに進行したとみてよいようである。こうしたことは,中央貴族九条兼実の嗣子良経と,源頼朝の義弟にあたる一条能保の娘との結婚に際して,兼実方が昔ながらの婿取婚を行うようつよく要求し,他方,頼朝方が嫁取婚の採用を主張したという《玉葉》(建久2年6月2日条)の記事などに明らかである。

こうした中で,在地で生産労働に携わっている庶民の場合がどうであるかが次の問題となるが,参考史料が少ないこともあって,必ずしも十分明らかでない。ただ一般の庶民層では,一族の娘たちをも農業経営上の重要な労働力として観念する風が強かったので,娘を手放す嫁取婚を嫌う風習が強かったこと,また在地にあっては古代以来の自由恋愛の風習が支配的であったことなどが関連しあい,婿取慣行が意外につよく生き続けていたとみてよいようである。また武士領主層の場合でも,在地の生産労働からそれほど遊離しえていない下級領主,土豪層の場合などでは,ほぼ同様にいえることであった。したがって嫁取婚は,とくに上級武士層の世界において早く一般化したといえるわけだが,これは,この世界においては,封建道徳である主従制の理念がいち早く発達したこと,それにともない男尊女卑の傾向をもつ儒教思想が一般化する機会に恵まれたことなどに起因するものと考えられる。

中央貴族関係の史料で知られる婿取婚のあり方を見ると,それは,求婚,文使,婿行列,火合,沓取,衾覆(ふすまおおい),後朝使(きぬぎぬのつかい)という手順をふんだ〈新枕の式〉と,その3日後に,三日餅,親族対面,供人饗禄,政所始,婿の行始という手続によって行われる〈露顕(ところあらわし)の式〉という2大行事によって営まれていた。そしてこの風習は時代とともに,武士庶民の世界にも伝わったらしいが,その生活様式が決定的に異なるからには,それがどこまで現実に実行されたかは,疑問である。

では,この時代の人々の通婚圏はどれほどであっただろうか。まず武士庶民層についてみると,それは社会階層の違いによって,はっきりとした違いをみせていた。一国単位で所領をもった豪族的領主層の場合には,まさに郡域を越えた一国規模でその通婚の行われているのが普通であった。これら上級領主が上述のような嫁取婚にいち早く転化したのは,そうした通婚圏の広さのために,婿の妻方への往来がなかなか困難であったことと関係している。これに対して荘園の下司や,郷の郷司の職掌をもつ地頭級領主層の場合などには,郡の範囲で荘郷級領主間の婚姻の行われるのが一般であり,百姓名主クラスの庶民の場合には,荘郷こそがその通婚圏であったと考えられる。郡や荘郷の範囲であれば,それはなお日常的往来が可能であって,そこに古い婿取婚が生き残りうるおもな条件があったのである。とすれば,中央貴族層の世界にあって既述のように,婿取婚の風習が強かったのも,やはりその通婚の範囲が日常的往来のさして困難でない都(みやこ)という狭い世界であったことと関係している。

だが,室町時代以降に入ると,少なくとも貴族・武士層の世界にあっては,全般的に嫁取婚に移行することになった。もちろんこれは,そのころの一般社会が封建的主従制の影響をうけ,妻の夫家への隷属を容認し始めたことに基づく。それはまた,日本における〈家〉の完成の時期でもあった。この時代,婚姻作法に関する《嫁入の記》など数々の書物が現れるのも,そのころまさしく婚姻自体が〈家〉の秩序を維持するための重要儀礼と一般に,観念されてきたためにほかならなかった。

執筆者:鈴木 国弘

近世武士

近世武士の婚姻は,上級武士と下級武士では形態が異なり階層差がある。上級武士である大名や中以上の旗本では,婚姻は幕府の統制下に置かれた。1615年(元和1)の武家諸法度では,私に婚姻を結ぶことを禁じ,17年の武家諸法度になると,1万石以上の大名や,旗本のうち近習の物頭は自由に結婚することを禁じて,より範囲を明確にした。これは徒党を結んで幕府に敵対することを防ぐためであった。また中以上の藩士もその婚姻は藩主の許可によっていることが多い。上級武士はお互いの格式を重んじたので,ことに大名では同じ家同士で江戸時代を通じて何回も縁組している例が見られるとともに,多分に政略的な結婚も数多くある。大名の縁談の進め方は,幕府の旗本である先手頭(さきてがしら)を仲介にしている例が多く,さらに実際的な交渉は御用商人が進めていることもある。結婚費用は,江戸時代初期から華美で多大の出費となったので幕府も規制したが,家綱将軍の命で加賀藩主前田綱紀と会津藩主保科正之の娘が婚約したとき,結婚費用として1658年(万治1)将軍より1万両が正之に与えられた例からも出費がうかがえよう。一方下級武士は,幕府や藩の統制を受けることなく,武士同士の婚姻は比較的自由であったとみられる。しかし,町人や農民との通婚は制限されることが多く,もし農工商階級と縁組の場合は,いったん武士の養女にしたうえで結婚するのが一般的である。ただ近世中期以降,下級武士の困窮ははなはだしく,商人や豪農の財力を目当てに結婚したり,持参金の多寡を問題にすることが多くなっていった。最後に妾について触れると,豊臣時代妾を置くことは大名でも1,2名に限るよう命じていたが,江戸時代ではとくに制限はなく,経済力に応じて妾を抱えることが通例となった。しかし妾は子を生んだとしても主人の家族ではなく使用人の身分であったので,妾の地位はきわめて低かった。

執筆者:上野 秀治

近世百姓・町人

近世に入ると,士・農・工・商の身分制度が国家的な制度として確立された。この身分制度は,家を単位として身分,職業,居所を一体化し,上下の序列に強権的に編成したものである。さらに同一身分内部でも家の由緒や政治的・社会的地位等によって家格が定まっていた。こうした社会のしくみは,庶民の間にも〈家〉制度を浸透させることになり,〈家〉の重視によって家長の権威・権限が強まった。したがって,この時代の婚姻のあり方も身分制度・〈家〉制度に強く規制されることになった。身分制度を維持するために,婚姻は同一身分・格式の家の間で取り結ぶのが原則とされ,また〈家〉の重視は夫方中心の婚姻形態である嫁入婚を社会的に定着させ,女性の社会および家庭における地位を低下させることになった。ただ,同じ百姓・町人の間でも,婚姻の成立に至る経緯については,上層と中・下層とでは差異があった。上層の百姓・町人にあっては,武家と同じく家格が重視され,婚姻は家と家の結びつきという観念が強く支配し,当事者の意志よりも家長の意向が優先した。家格を重視したため,同じ村・町内だけでは適当な相手が見つからず,かなり遠方の有力百姓・町人の家との間で婚姻を行っている。また,有力者と姻戚関係を結ぶことは,豪農・豪商としての経済活動を有利にするための手段でもあった。婚姻形態は実質的には嫁入婚であっても,礼式の上では初婿入りの式を嫁入りよりも前にすませる形式が中期ごろまではとられており,古来の婿入婚の習俗のなごりがみられる。だが中期以降になると,嫁入りの当日の朝に婿入りの式を行うアサムコイリとなり,さらに嫁入り後の婿入り式へと変化していっている。つまり,礼式の上でも嫁入り婚の確立をみたのである。一般の百姓・町人にあっては,当事者間の同意が婚姻成立の要件となっていた。中・下層の家の子女は若者組(仲間)に入って比較的自由な男女交際をしており,気の合った相手が見つかると,男性が娘の家あるいは娘宿にツマドイ(ヨバイ)をした。親の意志よりも当事者の意志が尊重されたのである。後期になると,中・下層民の間の婚姻においても家長の意向が強く働くようになり,婚姻が法的に認められたものとなるためには,村・町役人に届け,宗門人別帳(今日の戸籍に相当)の除・入籍を完了せねばならなかった。村・町外へ婚出する場合は,村・町役人が人別送り状を,檀那寺が宗門送り状を転出先の役人あてに発行した。

執筆者:大藤 修

民俗

日本の一般庶民の間では,各時代にわたり一夫一婦婚が一般的であったと考えられている。配偶者の選択にあたって近親婚をさけるのが普通であったが,地方によってはいとこ婚を歓迎するところもあった。また身分階層的内婚の限定があり,婚姻にあたり対等の家柄をえらぶ。これは家制度の下では,婚姻は個人間の問題である前に家と家との問題であったからである。そのため村内婚を普通とする村であっても,有力な家柄のイエでは村内に配偶者を求めることができず,しばしば村外に対等な家を求めて村外婚を行った。この場合,配偶者の選択は家長によって決められることが多く,仲人の役割が重大となる。しかし概して地域的内婚(部落内婚,村内婚)が卓越しており,配偶者の選択を当事者の自主性にまかせた地域も多い。ことに寝宿のある村においては,成年に達した若者が若者宿,娘宿で寝とまりする生活を通して自主的に配偶者をえらぶのである。この間に行われるヨバイも元来は猥雑な行為ではなく,婚姻の開始を意味する妻訪いにつながるものと考えられている。寝宿生活から生ずる婚姻をとくに寝宿婚と呼ぶこともある。寝宿の有無にかかわらず若者は村内の婚姻を統制し,婚姻の経過にさまざまに関与することが多く,嫁盗み,駆落(かけおち)をたすける場合もあった。配偶者の個人的資質として求められたのは,男女ともによく働く者ということであった。地域によっては年長の妻(姉女房)を好むことがあり,〈姉女房,福の神〉といった類のことわざは各地にある。姉女房の存在は,その社会における女性の労働価値や,男女の相対的地位の問題と関係する。

婚舎の問題は婚姻研究の重要な指標であり,従来婚姻形態の分類もこれを中心に行われてきた。今日,婿入婚,嫁入婚の形態を中心に種々分類論議されているが,その意味するところは必ずしも同じでない。狭義の婿入婚は,夫が妻方に一時的訪婚をすることを前提とする妻方・夫方居住婚を意味し,妻方における妻の親と夫との対面を基調とする儀礼によって婚姻が開始されるのに対し,嫁入婚は夫方居住方式であり,夫方における儀礼をもって婚姻が開始される。婿入婚については,さらに住込み式,通い式で区別したり,婚舎を妻方でなく寝宿におく寝宿婚や,夫方外に婚舎をおきながら婚姻開始儀礼を夫方で行うという儀礼上の差から足入れ婚を分類したりする。現行民俗にみられる婿入婚のほとんどは,この一時的訪婚を前提とする妻方・夫方居住方式で,近年まで伊豆諸島,志摩,瀬戸内海沿岸一帯,九州西方離島,奄美,沖縄の諸地域に濃密な分布を示していた。これらの地域は,地域的内婚規制があり,女性の労働力が重要視されていることが多い。夫方への引移り時期が,夫方の世帯譲渡と関係する地域では,隠居制などの慣行と結びついている。嫁入婚は一時的訪婚を伴わず,妻はただちに夫方に引き移るので,地域的内婚に限定されず,遠方婚も可能であるため仲人の役割が重要となる。嫁入婚は現在もっとも標準的な婚姻形態である。

婚約の確定にあたっては結納をとりかわすが,古くは夫方,妻方双方が新たな姻戚関係をむすぶため共同飲食する酒肴のとりかわしだったと考えられるが,現在は金銭が主である。嫁入道具は嫁入婚にともなって重視されるようになったが,婿入婚ではきわめて少なく婚姻締結の要件ではない。婚約締結に際し,東北地方の年期婿のように,金銭の授受ではなく,一定期間妻方に対する夫の労役奉仕という形態もある。

一般に日本の婚姻形態は,婿入婚から嫁入婚に移行したと考えられており,各地にみられる婚姻形態の種々相は,この変遷過程のどこかに位置づけられるものといわれている。武家社会に発達したと考えられる嫁入婚は,概して家長の統制下におかれ,家父長的な家制度と対応しやすい形態であり,近世以降の支配的な婚姻形態とされるが,婿入婚も現行民俗に広く見いだされる形態であると考えられる。現在,社会生活の変化にともない通婚圏が拡大し,遠方婚も普通のことと考えられ,また婚舎を夫方および妻方の双方から離れてもうける新居住の形態も広く行われている。

→婚礼

執筆者:植松 明石

ヨーロッパ

古代西欧社会

ゲルマン民族やアングロ・サクソン民族の古代西欧社会では,強固な血縁社会を構成していたから,婚姻は原則として国法の規制の対象となる事柄というよりも,血縁の再生産の契機と考えられていた。そのために,婚姻はそれぞれの血縁集団の約束,すなわち婚姻することに合意する女子の血縁集団の花嫁代その他の諸事項の履行を保障する男子の血縁集団間の約束とされ,婚姻する当の本人の意思は重視されなかった。

花嫁代は,アングロ・サクソン社会の後期では,娘を養育してきたことに対する報酬と解されるようになっていたが,前期では,娘の父親または保護者から夫に娘に対する権限mundium,muntを移転することに対する代償とみられていた。とにかく,これらの古代の婚姻においては,婚姻を適法化するためには,父親が娘に対する法的な権限を夫に譲渡し,夫によって取得されなければならなかった。

古代西欧社会にも,キリスト教の支配が少しずつ民衆の社会生活に浸透するに応じ,婚姻にもその規制が及んだが,キリスト教は夫婦を中心とする個別的な婚姻観に立っているため,古代西欧社会の団体的な婚姻観とはあい入れず,キリスト教が民衆の婚姻を全面的に支配するのは容易ではなかった。

教会が婚姻に対する支配を確立するには,種々の部族の婚姻慣行や形成されつつあった封建法をも同時に取り入れた幅広い基準を設定する必要があった。そこで,教会は婚姻をもって秘跡(サクラメントsacrament)とし,婚姻において男女は神(または神の教会)と契約を結び,彼らは死によって別離するにいたるまで終世結合されるという,新しい観念を作り上げた。このようにして,婚姻は教会の支配下に入り,たとえば,イギリスでは,ウィリアム1世の時代(1066-87)に教会裁判所が設置され,婚姻事件は教会裁判所で取り扱われることになった。もちろん,世俗裁判所も独自に婚姻について一定の法的効果を与える要件を定めていたので,教会法上有効な婚姻と世俗法上適法な婚姻とが一致しないという事態が生じた。

中世以後

西欧の中世の婚姻は騎士の宮廷での恋愛をもって語られることが多い。たしかに,騎士道は南フランスで発展し,ヨーロッパ各地に拡大し,11世紀にはイギリスに及んだ。この騎士道は封建制度を支える一要素ではあるが,彼らの恋愛は騎士と貴婦人で構成される上流階層の婚姻外の習俗やロマンスを詩や歌謡で文学的に誇張されて歌い上げられたものである。しかも,その背後には,夫に対する妻の,男子に対する女子の隷属という社会関係が隠されていた。

中世でも,婚姻に際しての関心は寡婦分douaire,dowerまたは婚資などの財産,財産の所有権,債務の弁済におかれ,とくに,婚姻で新たに形成される家族の経済的保障に留意される。家族の中では,財産の大部分は男子家長の掌中に置かれる。妻が不動産を婚姻前から持っていたり,または婚姻中に取得したとしても,それらの不動産は夫の管理下に入った。妻が夫の死後も生存した場合に,妻には寡婦分が与えられるが,それも夫の生存中は完全に夫の権限下におかれた。妻が婚姻に際して持参する嫁資や他の身の回りの品も夫の支配下に入った。

中世の婚姻を全面的に支配する統一的な機関はなく,婚姻の精神的側面は教会法により,また,物質的側面は世俗法によって規制されたといってよい。イギリスの中世の農村社会では,教会上の婚姻と世俗慣行上の婚姻とは一致しなかった。〈土地がなければ婚姻なし〉といわれるほど,土地保有と婚姻は密接な関係があったから,婚姻の取決めが土地を保有する当事者双方の父親の間で結ばれ,それと同時に,婚姻する当事者間で世俗上の儀式をともなう夫婦の結束がなされ,これだけで夫婦生活が開始し,かなりの期間たって教会の儀式が行われる。

婚姻も今日のような厳格な意味をもたない。婚約と婚姻の区別も明瞭ではなく,婚約に対して婚姻とほぼ等しい効果が認められた。夫婦の約束がなされたときが婚姻の開始の時期とされ,非嫡子の準正ということを認めないコモン・ローの原則があったけれども,荘園慣行では,子の嫡出性は夫婦の約束がなされたときを基準として決定され,教会の儀式が法的意味をもったのは,双方が寡婦分の合意をし,教会の戸口で夫が自分の不動産の上に妻への寡婦分を設定したことを宣言する儀式であって,教会内のミサではなかったといわれる。

フランスにおいてもほぼ同様で,17世紀ころのフランス農村社会の婚姻について,1975年,フランドランJean Louis Flandrin(1931-2001)は,《農民の愛》の中で,婚姻の際に考慮されたのは当事者の嫁資の多寡などの身分の同一性,愛情以外の他の要素であった,と次のように描写している。嫁資をもたない娘はいかに美人であっても婚姻することができず,他家に奉公に出るか,修道院に入るかしかなかった。そのうえ,配偶者の選択を困難にしたのは,親の全遺産を一括承継した長子相続の慣行である。父親は家産が目減りしないように,長男子には多額の嫁資を持参する娘との婚姻を願い,家産とは無縁の次・三男は土地をもつ娘と結婚するほかはなかった。よい結婚をするためには,男子は年齢も身分も自分とつりあった嫁資をもつ花嫁を選ぶ必要がある。身分が低い場合には,花嫁が働き手であることが重要であった。花嫁が決定すると,ただちに結婚合意書に署名され,婚約期間などはいっさい必要としなかった。数時間前までは,ひと言も口をきいたこともなかった男女が婚姻することもまれではなかった。

婚姻規制に関する教会と国王の争い

1563年のトリエント公会議によって,教会は婚姻方式を確立し,婚姻を諾成行為から要式行為に変えた。婚姻が有効に成立するには,双方の合意だけではたらず,司祭と2人または3人の証人の立会いの下に教会で結婚式を挙げなければならなくなった。また,婚姻締結の証拠として司祭は,夫婦および証人の氏名,婚姻締結の日時,場所を登録簿に記入し,保管すべきものとされた。

中世末期,教会と国王との間で婚姻の管轄に関して争いが生じた。それによってプロテスタントの諸国では,国王の側が勝利を収め,婚姻は国王の管轄下に入っていった。男女の結合関係が適法化されるには,教会の儀式が挙げられると否とにかかわらず,婚姻は国王によって権限が与えられた者によって登録されなければならないし,また,登録料の納入も必要となった。

西欧の大陸諸国,とくにフランスでは,トリエント公会議の決議は批准されなかった。しかし,国王の王令によってトリエント公会議の議決は受け継がれ,1579年のブロアの王令Ordonnance de Blois(1579,40条)は秘密婚や父母の同意のない子の婚姻を禁止するとともに,実質的に公会議の決議を採用している。婚姻と認められる方式を証明するためには,少なくとも4人の証人の立会いを要し,それを登録簿に登録しなければならないし,それに違反した場合には,公会議により定められた制裁が科せられる。

絶対主義体制が整備され,国王の権力が伸張するに応じ,しだいに教会の勢力は凋落し,国王は婚姻に関する多くの王令を公布し,しだいに教会法上による婚姻の管轄事項の一部が世俗法に移り,婚姻事件の裁判権も再び世俗権力の手に戻っていった。

民事婚の確立

17世紀ないし18世紀に,西欧社会の婚姻の性質が秘跡(サクラメント)から契約へと変化していった。それは,フランス革命によって婚姻の秘跡性が拒否され,民事的契約と宣告されたことのほか,18世紀における自然法思想の発展の影響に基づくものである。自然法思想では,婚姻におけるキリスト教により付与された秘跡などのいっさいの制度の基礎に自然法が存在するとみる。すなわち婚姻は自然法上の契約であるとともに民事上の契約であり,秘跡はそれらの先在する契約を再現する形式にすぎないとみる。このようにして,婚姻における秘跡と契約とが分離され,別個のものと観念され,男女は一方では民事上の効力により,他方は教会の恩寵によって結ばれるということになった。

婚姻の中で観念的に区別されたこれら二つの要素はフランス革命の時代に分離される。1791年9月3日の革命憲法第7条によって,〈法律は婚姻を民事契約とのみ認める〉と宣言され,宗教婚主義を排斥し,これに代わって民事婚主義が確定された。これ以後,西欧社会においては,婚姻は純枠に民事的行為になり,19世紀になってフランスをはじめとして近代民法典の中で,つぎつぎと法律上の婚姻の成立要件が規定され,当事者が身分管掌者の面前で宣誓し,登録簿に記載するという方式が採用され,すべての国民に対して民事婚を課した。

執筆者:有地 亨

キリスト教と婚姻

キリスト教にとって結婚は,神が人間を創造したときに定めた秩序であり,相互の出会いを神の合わせるもので人がこれを分けてはならないと考える(《マタイによる福音書》19:4~6)。ここにキリスト教における結婚の一夫一婦性と不解消性の基礎がある。また,夫婦の関係をキリストと教会の関係にたとえ(《エペソ人への手紙》5:24~32),キリスト者同士の婚姻による結婚生活をキリストと教会の関係を表す秘跡(サクラメント)と見ている。〈婚姻の秘跡〉は,キリスト者間の婚姻契約によって相互に授けられる。司式者は,教会共同体を代表してキリスト者の婚姻契約に立会い,これを公に認証して祝福する。キリスト教の結婚式は,この婚姻契約を儀礼として豊かに表現したもので,その中心にキリストと教会が記念されるのであるから,教会の結婚式は元来キリスト者のためのものであるが,人間性に深く根ざすものとして近年一般にも歓迎され,教会もその準備講座などを設けて伝道の機会としている。

執筆者:土屋 吉正

イスラム社会

婚姻を中心とする家族法は,イスラム法の中核をなし,イスラム社会の底に深く浸透しているものである。西欧の東洋学者やイスラムを護教する法学者たちの中には,ジャーヒリーヤ時代,すなわちイスラム以前の時代は,無知蒙昧の野蛮な時代であり,そこでは女性の地位がきわめて低く,男性は無制限な数の女性との結婚が許され,群婚,略奪結婚,売買婚などが行われ,それを〈四人妻〉にするなど,制限を加えたり禁止したりしたのがイスラムであったとする。しかし,四人妻については,イスラム以前の無制限な多妻を4人までにした制限的規定だとする多数の護教論的学説と,イスラム成立当時の社会経済状況からむしろ多妻をすすめた奨励的規定だとする少数の学説に分かれる。

四人妻に関する規定は,コーラン4章3節の〈もしおまえたちが孤児を公正に扱いかねることを心配するなら,気に入った女を2人なり3人なり,あるいは4人なりめとれ。もし妻を公平に扱いかねることを心配するなら,1人だけを……〉に基づく。前者であるとする者は,ムハンマドが,ユダヤ教,キリスト教に影響されて妻の数を制限する必要を感じたのであると主張する。

制限的規定であるとするためには,ジャーヒリーヤ時代においては,4人以上の妻をもっていたという証拠がなくてはならない。シーラ(ムハンマドの伝説)には,1人の男が何人もの妻と結婚する例も出てくるが,それ以上に女のほうにも何人もの夫が存在した例が多い。それらが同時なのか交互なのか判然とする史料はない。離婚の記述が非常に多い点から後者の可能性は強い。

コーランの四人妻についての啓示は,625年のウフドの戦の直後に下されている。ウフドの戦は,イスラム側の負け戦で,大量の未亡人と孤児が生まれた。多妻がすでに当時の慣習であったとすれば,未亡人と孤児救済対策に迫られたムハンマドが,戦争後の非常時にわざわざそれを制限するような規則をつくることはありえない。また,コーランで述べられている〈孤児〉とは,父なし児yatāmaのことであり,母なし児`ajīや両親のない児Iaṭīmではない。ウフドの戦で父を失った子どもが,当時の経済的混乱期にあって強者の犠牲になってしまうことを阻止するため,孤児には正しい扱いをしてやるべきだが,もしできなければその孤児の母親のうち気に入ったものと結婚するがよいと述べたと考えられる。

4人以上の妻をもった場合の制裁規定もない。また,〈公平に女を扱えないのなら,1人だけで,あるいは奴隷女で我慢しておけ〉ということは,公平に扱いうるなら5人でも6人でも容認されえたのではないか。ムハンマド自身は少なくとも14人の正妻に加え,多数の妻をもっていた。

以上のような点から,イスラムにおける多妻については,敗戦後の女性人口過剰の解決,武力に訴えた初期の布教政策と関連しての人口増加策の一環として規定されたと考えられる。後の時代になっても,実際に複数の妻をもった例は限られており,その場合でも,一部の例外を除いてはほとんどが2人までであった。また,病身の妻をもった夫が,新しい花嫁をめとっても,妻の地位は旧来どおり保たれる場合のように,中には女性にとって有利に働いている例もみられる。

イスラムでは,婚姻は神の命であるとされ,〈結婚しない者は仲間ではない〉といわれる。ムスリム同士の結婚はいうまでもないが,女は非イスラム教徒との結婚は禁止され,男は啓典の民であるユダヤ教徒,キリスト教徒とならば通婚を許されている。直系尊族と卑族,直系尊族の子どもたち,父母のあらゆる直系卑族との婚姻は禁じられているが,いとこ同士の結婚は奨励されており,現在においても,いとこ婚の占めている割合は大きい。

結婚は,フトゥーバkhuṭūbaまたはアクド・アルキターブ`aqd al-kitābと呼ばれる結婚契約により法的拘束力をもつ。契約に先立ち,まず,花嫁,花嫁の母親たちの間で諸条件についての取決めがなされ,花嫁の父,花婿,両者の証人(シャーヒド)など,男たちの立会いのもとで契約文書がつくられ,これに,花嫁,花婿,証人,そして,結婚登録人(マーズーンma'dhūn),ときには裁判官(カーディー)が署名する。小さな村では,結婚登録人の代りに婚姻の手続に通じた長老kubārが署名する場合もある。契約のうち最も重要な項は,男から女へ支払われる結納金マフルmahrの額と,その支払方法である。マフルの額は,花婿と花嫁の血縁関係が遠くなればなるほど一般に高くなる。マフルには,一族の結婚保障金と離婚保険金といった意味あいがあるからである。支払方法は,通常,結婚時と離婚時に分けられ,後者の額のほうが多く設定されている。

スンナ派もシーア派も,結婚が一つの契約であるという考え方は同じであるし,四人妻その他の点に関しても差異はない。しかし,シーア派では認められている一定の婚姻期間を限って契約する一時婚(ムトアmut‘a,シーゲ)については,スンナ派は禁じている。マフルについても契約するのは,普通の婚姻と同じである。旅商人などに許されたのが始まりであるといわれるが,現今のイランなどでは,未亡人救済といった名目でこの婚姻がなされていることが多い。

執筆者:片倉 もとこ

中国

近代化以前の中国において,婚姻は一夫一妻多妾制であったということができる。妻とは,夫と同格の地位をもつ配偶者であり,夫と一体として夫の祖先を祭り夫の子孫によって祭られる。家産に対しても,夫の死亡後,夫の人格を代表して亡夫に属していたものをすべてそのままに保有し続ける。妾とは,夫と同格の地位をもたないがしかしそれなりに制度的に認められた閨房の伴侶であり,祭り祭られる関係のなかには位置づけられることなく,しかも日常生活においては家族の一員として認められる存在である。何びとも同時に2人以上の妻をもつことは許されず,他面,妾をもつことは財力の許すかぎり人数に制限なく認められた。妻の子も妾の子も一律に父の子として扱われ,家産に対する権利等において差別されることがない。このような妻妾のほかに,家の外に女をもって秘密に情交することは,姦淫として指弾された。

以下,主として妻について述べる。婚姻の成立過程において決定的な重要性をもつのはむしろ婚約であり,これによって婚姻契約(夫婦の縁)はすでに成立したのであり,結婚はそれから当然に帰結する履行行為にほかならない。男女とも婚約は親が決めるものであった。本人同士は結婚まで互に顔を知らないこともまれではなかった。取決めに当たる親または親代りのしかるべき親族を,法律では〈主婚〉と言う。そして必ず〈媒人〉が介在して両家の間を取りもち,婚約成立の証人となった。婚約は,婚書と称する書面の交換,贈物の交換,酒宴などなんらかの形式を踏むことによって成立したが,その成立をいっそう確実なものとするために,男家から女家に聘財(結納金)を送るのが普遍的な慣習であった。

聘財の授受は婚約成立の確かなしるしであると同時に,男側の支払う対価という意味もあった。とくに比較的下流の階層において,相対的に高額の聘財が勘定高く議定された。このことは一見売買婚を思わせるけれども,多くの場合にそうではない。女家では普通,聘財にさらに自家からの支出を加えて嫁入仕度をととのえ,持参財産として持たせて返す。持参財産は夫婦の特有財産となり,夫の親兄弟を含めた家の家産とは混合しない。つまり夫側の家産からなるべく多くを拠出させてそれを娘夫婦の特有財産として確保しようとする親心が,聘財の額に強い関心をもたせるのである。

婚約が幼少のときに結ばれて結婚までに年を経ることもまれではない。婚約はしかるべき時期が至るのを待って結婚の履行を双方に義務づける法的拘束力のあるものと意識されていた。どちらかに変心の兆しが現れると深刻な紛争となり,訴訟になることも少なくなかった。女が約束に背いて他の男に嫁いだ後からでも,法律はさきの婚約者に女の身柄を取り戻して妻とする権利を認めていた。

結婚は,男家から花轎(玉のこし)を差し向けて女を迎えて来ることによって成立した。付随する儀式と宴会は家の貧富などによってさまざまでありえたが,花轎の行列だけは不可欠であった。これによって,婚姻が成立し女が正妻の地位を取得したことが公示されたのである。婚礼に宗教の聖職者が関与することなく,また国家の戸籍への登録も婚姻の成立自体とは関係のないことであった。

幼女を婚約してそれと同時に婚家の養女として引き渡すことがあった。この幼女を童養媳(トンヤンシー)と言う。このとき男女が成長して婚姻可能の年齢に達すると,改めて儀式を挙げることもなく,たんに親の指図によってある日から夫婦生活に入るのが普通であった。女家にとっては口減しとなり男家にとっては聘財の節約となる便宜から,中流以下の階層で行われることがあった。地方によって,この方式による結婚の頻度がひじょうに高かったところもある。

同姓不婚,異姓不養という両面の規範があるために,婿養子は正規の制度となりえなかった。しかし夫が妻の両親と年数を限ってまたは無期限に同居する型の婚姻もときに事実上行われた。そのとき,生まれる子の帰属や財産の分け方などは個別的な取決めによってさまざまになりうるものであり,一律には言いがたい。古来,父子は天合,夫妻は人合と言いならわされ,父子・兄弟の縁は自然によるゆえに人為をもって絶つことができないが,夫婦の縁は人為によるゆえまた人為によって絶つことができるとされてきた。三不去七出(さんふきよしちしゆつ)という常套語もあり,妻におちどがあるとき,夫はこれを離別する権利をもっていた。協議離婚もつねに可能であった。手続としては夫が休書(離縁状)を書き与え,妻が受領することによって離婚が成立した。離婚によって妻は夫族の一員たる地位を去り,夫家の家産に対しても権利を失う。寡婦の再婚もこの点では離婚と共通した効果を生ずる。そして寡婦の再婚は必ず本人の意志によるのでなければならないとするのが固い掟であった。

執筆者:滋賀 秀三

現代の婚姻法

中国で近代的な婚姻法が初めて成立したのは,1931年,中華民国民法親属篇においてであった。しかし当時の国民党支配の下で,この婚姻法は,法としての実効性をほとんど持たなかった。同じ年,中国共産党の支配した江西省の革命根拠地でも,中華ソビエト共和国婚姻条例が施行せられている。中華人民共和国は,この解放区以来の経験とソビエトなどの婚姻法を参考に,50年中華人民共和国婚姻法を制定し,これを施行した。この婚姻法は全27条からなり,結婚と離婚の自由,一夫一婦制,男女の権利の平等を骨子としている。家父長制下の強制的な結婚,重婚,蓄妾,童養媳,寡婦の再婚の自由への干渉は厳重に禁止された。また結婚登記の制度を導入した点も新しい。この婚姻法の実施は,封建的な婚姻制度を打倒し,封建社会の基礎をなしてきた宗族制度をゆるがす重大な社会変革としての意味をもつものであった。だが,共産党員や幹部さえこの意義を十分に把握していなかったため,この婚姻法を農村に浸透させてゆくのは容易なことではなかった。

婚姻法施行後,女性の側からする離婚申立てが激増したが,家族や周囲の強い反対のために自殺や他殺に追い込まれた例も少なくない。婚姻法は,婦女法,離婚法と呼ばれてときに敵視さえされたのである。このため,政府は,〈婚姻法の執行状況の検査に関する指示〉(1951)など相次ぐ一連の指示を出すとともに,1953年には,大々的な婚姻法貫徹運動を全国的に展開した。これらの運動を通じてねばり強い教育・説得が行われた結果,ようやく民衆の婚姻に対する意識が変化しはじめたのである。建国まもない中華人民共和国にとって,婚姻法貫徹は土地改革と並ぶ大きな社会変革の事業であった。1981年,この婚姻法を一部修正した新婚姻法が施行せられた。新婚姻法では,人口抑制策の一環として,結婚年齢を,男20→22歳,女18→20歳に引き上げ,かつ夫婦に計画出産を義務づけている点が特徴的である。

執筆者:小野 和子

朝鮮

朝鮮では氏族制度の伝統のもとで〈同姓不婚〉の原則が今日に至るまで強い婚姻規制となっている。戸籍の上で姓および本貫を同じくする同姓同本の者は,どんなに遠い血縁関係であっても無条件に婚姻を禁じられてきた。また姻戚関係にある氏族との間でも,十寸(10親等)以内は近親とみなされて通婚を避けることが原則とされている。李朝時代には,両班(ヤンバン),中人,常民,賤民等の身分の異なる者の間の通婚(仰婚,落婚)は一般に避けられ,両班の間でも家間の社会的地位や権勢に応じて配偶者が求められた。さらに政界で対立する党派間でも通婚は避けられた。今日でも両班的な気風の根強い地方では,格式と名望を重視して遠方の名家・名族との通婚関係を求める傾向がある。こうした伝統にあまりとらわれない庶民の間では,村内婚もみられる。姻戚(サドン)関係も両班的な社会生活のもとでは一般に堅苦しい形式的なものになりがちであったが,庶民的な伝統ではもっと現実的である。

かつて嫁入りによる父処居住婚が一般的な形式であったが,婚姻後の一定期間を妻方の実家ですごす〈婿留婦家〉や男子のない家で婿を迎える〈テリルサウィ〉,幼児を迎えて成長後に子女の配偶者に予定する〈予婦〉〈予婿〉も,労働力を補い結婚の経費を節約する便法としてとられることがあった。今日でも農村部では仲人(仲媒)を介した結婚が圧倒的に多いが,都市部では日本の見合いに似た形式も多くなっている。仲人による場合,両家の親の間で合意ができると新郎側からは請婚書と新郎の生年月日を記した〈四柱〉が,新婦側からは許婚書と日どりを定めた〈択日〉が手渡される。婚礼は新婦の家で行われ,新郎側は〈奠雁〉〈納幣〉(結納)として木像の雁と衣料を納めた箱を送り届け,新郎一行が新婦の家へ向かう(初行)。伝統的な式は大礼床膳の前で主礼の指示によって進められ,正装の新郎に新婦が拝礼を交わし,盃を交換する。新郎は新婦の家に滞在して3日目に新婦を伴って自家に帰る〈新行〉の形式が一般的である。その間新婦の家では,村の若者たちが訪れて来て新郎といっしょに酒を飲みながら,〈東床礼〉と称して難問をつきつけて戯れに新郎をせめたりする婿いじめの習俗があった。新婦は輿に乗って一行とともに婚家に着くと盛大なもてなしを受け,新婦の側でも携行した酒果を献じて婚家の両親,近親者に拝礼の挨拶をする。以前は秋の収穫を終えてから新郎を伴って里帰りしていたが,近年は1週間以内に里帰りすることが多く,盛大なもてなしを受けて新郎は妻の親族と挨拶を交わす。

韓国でもこうした旧式の婚礼は都市部ではすっかりすたれ,これに代わって礼式場や教会における新式やキリスト教式の婚礼が一般化しており,新婚旅行も徐々に定着しつつある。後継の男子出産を強く期待されるのを嫌って近年では長男との結婚を避ける風潮や,同姓同本の禁婚を規定する民法改正を要求する動きもあり,また派手な婚礼を規制する儀礼簡素化が行政的に進んでいる。

執筆者:伊藤 亜人

インド

インドの大多数の人々はヒンドゥー教徒であり,彼らほどに婚姻が宗教的意味をもつ人々はいないといわれる。婚姻は〈サンスカーラ〉(浄法)の最も重要なものであり,女性とシュードラには唯一の浄法である。浄法は現世における宗教的な罪を減じあるいはそれを取り除く浄化の儀式であり,婚姻によって生まれた息子は先祖の祭祀を継承し,先祖から負っていると考えられている〈負い目〉を果たす者である。婚姻の儀式はサプタパディーsaptapadīと呼ばれ,聖火がともされ〈マントラ(真言)〉が誦されるなかで,花嫁と花婿がいっしょに7歩を歩むことで,7歩を歩んだときに婚姻が成立する。成立後には,婚姻は無効とすることも解消することもできない。配偶者の死亡によっても婚姻が終了すると考えられず,寡婦の再婚は許されないが,夫は妻の存命中他の女性とも婚姻できるし,妻の数には制限がない。配偶者の決定にあたっては種々の制限がある。配偶者は(1)同じバルナ(カースト)に属し,(2)異なったゴートラ(氏族)の者でなければならない。(3)サピンダsapiṇḍa親と呼ばれる近親者は避けられ,その範囲はふつう自分を含めて数えて父方5代母方3代にさかのぼる者から生まれた子孫である。このほか,南インドとちがって,北インドでは同じ村落の者と婚姻しないといったような,各地方・各カーストの慣習がある。婚姻の形態は古典には8種があげられているが,ブラーフマ婚が一般的である。婚姻時の年齢は低く,幼児婚が広く行われた。女性が結婚しないのは家の恥とされ,初潮のときまでに結婚させるという考えが強かったためである。このように女性の地位が低かったため,〈サティー〉と呼ばれる夫の遺体といっしょに妻が生きながら火葬される殉死,婚姻にあたって花嫁の家から花婿の家に支払われる多額な持参金(ダウリdowry)や,幼時に夫が死亡して処女のまま寡婦として一生過ごす生活など多くの悲劇を生んだ。19世紀以後,これらの悪弊を改革する運動がおこり,〈サティー〉の禁止(1829),寡婦再婚の認容(1856),幼児婚の禁止(1929)といった法律が制定された。1930年代には女性の法的地位の向上が強く叫ばれて,ヒンドゥー法の改革の論議が始まり,それは独立後の55年のヒンドゥー婚姻法The Hindu Marriage Actによって達成された。この法律は男女平等の原則に立ち,一夫多婦制を禁止して一夫一婦制を定め,婚姻の実質的要件を示し,カースト(バルナ)の異なった男女間の婚姻の制約を除き,婚姻の無効と離婚を認めた。その後73年には婚姻年齢を男が21歳,女が18歳に引き上げ,76年には離婚の要件を緩和して協議離婚をも認めた。

執筆者:山崎 利男

東南アジア

東南アジアにおける婚姻制度は,以下のような四つの要素が地域的変異,文化的重層化現象を伴って複雑に入りまじっている。四つの要素とは,(1)さまざまな種族,コミュニティに固有な伝統的婚姻習俗,(2)インド,中国,イスラムなどの大文明の影響下に受容された婚姻慣習ないしは宗教法,(3)主として植民地下を通じて施行された西欧的婚姻法,(4)近代的な独立国家として,上記の要素を勘案しながら形成しつつある国民的な婚姻観に基づく近代的婚姻体系である。(1)から(4)は通時的なプロセスとして把握できると同時に,現時点での地域的分布を示す指標としても見られる。伝統的婚姻習俗は,いわゆる〈少数種族〉と称される山地民ないしは文化的に閉鎖・孤立した種族に見られる。(2)の影響は,伝統的習俗と混交した部分と法典化された部分とに分けられるが,前者は往々にして伝統的習俗との区別をつけるのは難しい。過去に王朝を建設した種族ないしはその周辺の平野居住民の婚姻制度である。(3)(4)は,(1)(2)の伝統に重なって,民法の一環としての婚姻法制度の問題にかかわってくるが,概して新しいエリート層ないしは都市住民に見られる。

伝統的婚姻習俗は基本的にはコミュニティないし親族集団による規制であり,婚姻は社会的・世俗的性格を持つ。しかし,たとえば近親相姦を犯すことは宇宙の秩序を乱すものとして制裁を受けるというような,超自然的な世界観と密接に結びつく場合もある。種々の習俗が各地に独特な形で残っていると同時に,かなり普遍的な要素も指摘しうる。その一つとして配偶者選択規則(婚姻規制)がある。これは親族名称ひいては親族制度全般とかかわり,とくに交差いとこ婚はカチン族をはじめとする大陸部山地,バタク族などのスマトラ,そしてバリ,フロレス,スンバなどの小スンダ列島などに住む種族に見られる。ただし,国家形成の中心をなす種族にはこの婚姻規制はなく,またアンダマン島人やジャクン族などごく孤立した種族の中にも見られないことも事実である。このほかに,婚姻対価が男側から女側へ流れること,婚後の居住がなんらかの形で妻方居住的であること,婚姻後も名前の変化が通常見られないこと,財産,権利・義務に関して男女の隔差が少ないこと,婚姻解消が比較的容易であることなども,固有の伝統と見られるかもしれない。ミナンカバウ族に見られた両処婚のように特定の地域に残存する特殊な形態が,その昔普遍的にあったかどうかという問題は推測の域を出ない。

比較的早い時期にもたらされたインドの影響は,ベトナム北部,フィリピンの一部を除いて,地域的にも広く,生活の中にも深く根づいて見られる。聖水,結び糸,檳榔子(びんろうじ)などが婚姻締結に重要な役割を果たすことや新郎・新婦を王・王妃に擬することなど婚姻儀礼の多くや,身分による婚資金の違い,その決定に至るまでの駆け引きなどは,ヒンドゥー教の影響を受けたものと考えられる。このようなヒンドゥー的要素はとくに宮廷文化の中の婚姻儀礼に残っている。インドネシア,マレーシア,フィリピン南部にインドの影響に重層しながら伝わったイスラムの場合は,婚姻は宗教法シャリーアによって律せられることになる。しかし,その骨子は婚姻が契約であるとの精神にあり,婚姻儀礼の内容にまでは立ち入らない。したがって,伝統的婚姻習俗ないしヒンドゥー的儀礼はほとんどそのまま残しながら,新たにイスラムで要求される立会証人,婚姻登録者のもとでの挙式が加わるという,重層的な形になることが多い。

西欧文明は概して婚姻習俗に直接の影響を与えなかった。フィリピンでは,単婚で,婚姻の解消を認めないローマ・カトリック教会の教会婚が,慣習法以外の分野で定着しているが,交渉の手続きから始まって婚姻の種々な儀礼は広義のマレー的伝統にのっとって行われる。植民地政府の婚姻に対する政策は,必ずしも自国の民法典を植民地全体に適用するというのではなく,むしろ差別適用することにあった。たとえばオランダは,自国民法典に近い法律をオランダ領東インドに住むヨーロッパ人に適用し,その適用範囲を外国東洋人,キリスト教徒インドネシア人へと徐々に広げていったが,大前提は分割であったから統一的な法律は作らなかった。

このような複雑な歴史と宗教,種族,言語の違いをかかえて独立または建国した諸国は,複数の婚姻慣習法を国民全体に適用しうる統一的なものにしようとしている。しかし,少数種族の慣習法の取扱い,国家宗教(あるいは実質的にそう認められている宗教)のたてまえとする婚姻法をどこまで法に盛り込むかという問題は,一夫多妻婚の禁止,妻の地位の向上,離婚手続の厳格化などの形をとって日常の問題に直ちに関連することになるので,統一的婚姻法制定は,たとえばインドネシアのように,慣習法,宗教法の担い手からの根強い抵抗を受ける。

執筆者:前田 成文

法律上の婚姻

婚姻の成立

婚姻制度は性秩序の根幹であり,家庭生活の中核をなすものであるから,民法は,婚姻の成立について婚姻障害を排除するための六つの要件(民法31条以下。実質的要件)と,戸籍への届出(739条。形式的要件)を要求している。届出のない場合には,当事者間に夫婦生活があっても,民法は婚姻として扱わないし,実質的要件を欠く届出は不完全な届出として,戸籍管掌者から受理をことわられ,誤って受理された場合には,婚姻の無効・取消という問題が生ずる。婚姻の実質的要件は,(1)婚姻合意,(2)婚姻適齢,(3)重婚の禁止,(4)近親婚の禁止,(5)再婚期限(待婚期間),(6)父母の同意の六つである。

(1)婚姻意思は社会通念にしたがって夫婦生活に入るという意思であるから,肉体関係を絶対に結ばないという意思(約束)でなされた婚姻には婚姻意思があったとはいえないし,2年間だけ夫婦生活をするというように期間を区切って婚姻生活に入ることも許されない。子を生まないという約束をしてもその合意は無効である。また,たとえば密出国とか税について配偶者控除をうけるため,とかといった,単なる方便のためになされた仮装の婚姻(仮装行為)も婚姻とはいえない。(2)婚姻適齢は,男18歳,女16歳であり(731条),この年齢に達しなければ婚姻は認められない。優生学的見地から早婚を避けようとする趣旨である。近年各国の婚姻法は,婚姻適齢を引き上げようとする方向にある(たとえばドイツ,ロシアでは男女とも18歳)。年齢の低い親には子の十分な養育を期待できないからである。(3)重婚とは法律上婚姻が二重に成立することであり(732条),法律上の婚姻と事実上の夫婦関係が重なっても重婚とは言わない(このような場合を,重婚的内縁と呼ぶ)。重婚が成立した場合には,後婚は取り消すことができる(744条2項)。(4)近親結婚を禁止する理由は二つある。一つは優生学上の理由によるもので,直系の自然血族間(親子や祖父母孫間)と3親等内の傍系自然血族間(兄弟姉妹間およびおじ・おばとおい・めい間)の婚姻禁止がそれである(734条本文)。二つは家庭道徳上の理由によるもので,直系姻族間(735条)や養親と養子や養子の配偶者とか養子の直系卑属間等の通婚禁止(736条)がこれに当たる。(5)再婚期限(待婚期間)は,再婚直後の出生子について父性推定が混乱することを避けるためであり,女の再婚は,前婚の解消(夫の死亡または離婚)または取消しの日から6ヵ月を経過しなければならないとされる。ただし,前婚の子を出生した後であれば,6ヵ月以内でも再婚が認められる(733条)。(6)父母の同意は,未成年者の軽率な婚姻を防ぐためである。父母の一方の同意でもよい(737条)。

日本の民法は,届出婚主義を採って,結婚式を挙げても,〈戸籍法の定めるところにより……届け出〉なければ婚姻は効力を生じないとしている(〈届出なければ婚姻なし〉739条)。婚姻関係を明確にするためである。婚姻の届出は,〈当事者双方及び成年の証人二人以上から,口頭又は署名した書面〉をもってする(739条2項,戸籍法74条)。郵送してもよい(戸籍法47条)。届出は,夫または妻の本籍地の市町村長,または夫または妻の所在地の市町村長にするのが原則であるが(25条),外国で婚姻する場合には,その国に駐在する日本の大使,公使または領事への届出が認められる(民法741条)。婚姻の届出は受理によって完了し,ここに婚姻が成立する。

婚姻の届出に関連して記憶すべき判例が二つある。一つは意識不明中になされた婚姻届は有効かという問題に関する最高裁1969年4月3日の判決であり,他の一つは,当事者の一方(または双方)の知らない間になされた(無効の)婚姻届は追認によって有効になるのかという問題を扱った最高裁1972年7月25日判決である。抽象的に考えると,病気などのため意識不明中になされた婚姻届は,本人が意識のはっきりしていたときに婚姻に合意していたとしても,本人の知らない間の婚姻届であるから無効というほかないけれども,最高裁は,当事者が婚姻合意=届書の作成にいたるまで永年にわたって事実上の夫婦共同生活(内縁)を続けてきていた場合には届書受理時に意識不明の状態にあったとしても,婚姻はそれに影響されずに有効に成立するとしている。婚姻当事者の保護に力点を置いた判断である。また,本人に無断で勝手に婚姻届書を作成して届出たとしても,婚姻は無効であるが,本人が婚姻届が出されていることを知りながら婚姻共同生活を続け,区民税の配偶者控除をうけるため共同生活の相手方を配偶者として申告したり,配偶者として共済保険の医療給付をうけているような場合には(これらの行為は有効な婚姻を前提としてはじめて認められることである),先になされた婚姻届を追認したことになり,婚姻は届出時にさかのぼって有効になるとしている。

婚姻の成立については,以上のほか,注意すべきことが二つある。一つは婚約であり,他の一つは内縁問題である。婚姻の成立には婚約を必要としないけれども,いったん婚約をし,ついで婚姻生活に入るというのが婚姻の実際の姿であろう。婚姻に入る前に広く行われている結納の授受とか,婚約指輪の交換といった行事は,すべて,婚約に関する慣行である。この婚約については民法に規定がない。しかし,婚約を正当な理由なしに一方的に破棄した場合には(不当破棄),相手方は損害賠償を請求できるというのが判例の態度であり(最高裁判決1963年9月5日),また,婚姻生活に入らなかった場合には(婚姻の不成立),結納の返還を請求できるものとされている(大審院判決1917年2月28日)。

内縁,つまり習俗にしたがった夫婦共同生活をしているけれども,戸籍への届出をしていない夫婦の出現は,日本の婚姻習俗が届出婚ではなく,儀式婚であったために,人々の関心が儀式婚にかたより,婚姻の届出を軽視ないし怠ることに大きな原因があったといってよい。したがって婚姻の儀式を挙げれば法律上も婚姻が成立しているとすれば,内縁問題は解消されるようにみえるけれども,今度は,どういう儀式を挙げれば婚姻の儀式といえるのかといった別の問題が生じてしまう。やはり,届出婚主義を堅持しながら,可能な範囲で内縁夫婦を保護していくほかないように思われる。

婚姻の効力

夫婦の共同生活は,そのほとんどが婚姻習俗と婚姻道徳によって営まれており,民法は,同居協力扶助の義務,成年擬制,夫婦間の契約取消権,氏の統一(以上を合わせて婚姻の一般的効力といっている)と,夫婦の財産関係を規律する規定をおいているにすぎない。

婚姻の一般的効力

(1)氏の統一(夫婦同氏の原則) 夫婦は婚姻のさいに協議によって夫または妻の氏のどちらかを称することに定め,婚姻中その氏を称さなければならない(民法750条,戸籍法74条,14条1項)。ただし,文学活動や芸術活動のために通称や雅号を使用することはさしつかえない。

(2)同居協力扶助の義務 夫婦は〈同居し,互に協力し扶助しなければならない〉(民法752条)。(a)住居(同居の場所)の決定は夫婦の協議によるが,協議で決まらないときは家庭裁判所の審判による(家事審判法9条1項乙類1号)。夫婦の一方が職業上の必要とか,子の教育上の必要とか,病気の治療といったような正当な理由なしに同居を拒絶するときは,他方は同居を請求できるし,不当な(理由のない)同居義務違反は離婚原因となる(民法770条1項2号)。(b)〈協力〉というのは,夫として妻として婚姻共同生活に誠実でなければならないという程度の意味である。共同生活に誠実を欠き,そのため婚姻が破綻するにいたった場合には,離婚原因となる(770条1項5号)。(c)〈扶助〉とは婚姻生活の保持,すなわち,未成熟の子を含めて婚姻生活に必要な衣食住の資を互いに供与し合うことを意味する。夫婦の扶助義務は,同居協力義務と合して婚姻生活の基盤をなすものであり,扶助義務違反は離婚原因となる(770条1項2号)。〈養わない夫婦は夫婦ではない〉という考え方を反映する。

(3)貞操の義務 貞操は婚姻の基調であり,夫婦は互いに貞操を守らなければならない。不貞は離婚原因となる(770条1項1号)。また,不貞行為は不貞をなした配偶者と相手となった第三者の共同不法行為となるから,その第三者に損害賠償を請求できるというのが最高裁の考えである(最高裁判決1979年3月30日)。〈夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意又は過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある〉というのである。

(4)成年擬制 婚姻した未成年者は成年に達したものとみなされ(753条),親権者(や後見人)の同意なしに取引をし,親権を行使することができる。ただしこの成年擬制は公法の領域にはおよばないから,公職選挙法や未成年者喫煙禁止法,労働基準法(59条以下)においては,成年者として扱われることはない。

(5)契約取消権 夫婦間の契約は,婚姻中いつでも,一方から取り消すことができるとされている(754条)。〈法律は家庭に入らず〉という趣旨を明らかにしたものであるが,実際には夫の横暴を助勢する結果になっている。そこで判例は,夫婦仲が悪化して離婚話がもち上がっているような段階にある場合には,取消権の行使を認めないとして,取消権の濫用を防いでいる(最高裁判決1967年2月2日)。

夫婦の財産関係

婚姻生活には当然に経済生活がともなう。そのため,婚姻生活に必要な費用はだれがどのように負担するのか,婚姻生活を維持するに必要な物資の購入については夫婦双方が責任を負うのか,さらには,夫の収入(所得)や夫の名義で購入した住宅は夫のみの所有なのか,それとも妻にもなんらかの権利があるのかといった問題が発生する。

(1)民法は別産制を採用 この問題について民法は徹底した別産制を採り,〈夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産〉に属し,〈夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定〉すると規定している(762条)。夫婦各自が婚姻前から所有していた財産(持参財産という),および婚姻中相続したり贈与された財産,それに各自の収入(所得)は夫婦それぞれの特有財産とするというのである。つまり,財産の所有関係は婚姻後も,婚姻前と,基本的には変りがないというわけである。明治民法は家父長的家族制度に支えられた主婦婚を婚姻の理想図として描いていたから,財産は夫婦それぞれに個別的に帰属するとしながら,妻が財産を売却したり,使う(消費したりする)場合には夫の同意を要するという夫管理制を採用していたのであるが,夫婦平等の理念が普及し,かつ,職業をもつ女性が増えている今日では,夫管理制を採ったのでは健全な婚姻生活は望めない。そのため1947年の民法大改正の際に,夫管理制を廃止して別産制を採用したのである。しかし,この別産制にも欠陥がないわけではない。それは,財産の帰属について妻の家事労働を軽視することになるということである。たとえば,婚姻中,経済を切りつめて住宅を購入し,夫名義で登記してあるとすると,妻個人の蓄えの中から住宅購入資金に何百万円とか何千万円とか支出したという明確な証明ができないかぎり,別産制の下では住宅は夫の所有となってしまう。

そこで別産制のこの不都合を解消して夫婦の平等と妻の地位の安定をはかるため,世界各国ではいろいろな財産制を採り入れている。フランスやアメリカの若干の州(例,カリフォルニア州)の採る所得共通制(所得共有制といってもよい。婚姻中に得た所得=収入財産に限って夫婦の共有とするもの)もそうであるし,スウェーデン,デンマーク,ノルウェーが採用している一般的参与制(婚姻中の財産は夫婦各自に別々に帰属するけれども,婚姻が解消(死亡,離婚)したときには,夫婦の全財産に互いに持分を有するものと考えて清算=分配するもの)もそうである。またドイツの採る剰余共通制(婚姻中に増えた夫婦それぞれの財産を互いに分配するもの)も,基本的には参与制と考えを同じくしている。しかし日本にはこのような慣行がなかったため,1979年に行われた相続法の改正のさいには,夫婦財産制の改正も考えられないではなかったけれども,別産制をそのまま維持することにして,配偶者の相続分を引き上げるという方法によって妻の老後の生活の安定をはかることにし,諸外国の夫婦財産制が企図するところとほぼ同じ結果を目ざすことになった。配偶者の相続分の引上げは,別産制の欠陥を是正するという目的ももっているのである。

なお,夫婦は契約によって(夫婦財産契約。民法755条以下),別産制と異なった財産制に従うことを自由に決めることができるけれども,この夫婦財産契約は,婚姻届出前に約束して登記する必要があるし(756条),いったん決めた内容は原則として変更できないとされている(758条)。

(2)婚姻費用の分担 婚姻生活に必要ないっさいの費用,すなわち食糧費,衣料費,住宅費,医療費,娯楽費,交際費,子の養育ないし教育費等は臨時の出費を含めて,夫婦の〈資産,収入その他いっさいの事情を考慮して〉互いに分担しなければならない(760条)。なお税金は課税物件の権利者が負担するから,婚姻費用に入らない。今までのところ多くの家庭では,実際には,夫婦の合意によって夫がこれらの費用のほとんどを負担し,妻は家事ないし育児に従事するという形で家政の処理にあたっているのが普通であろう。この場合でも,夫が婚姻費用全部を負担していると考えるのではなく,民法上は,妻も家事労働に従事するという形で婚姻費用を分担していると考えるべきである。

婚姻費用の分担が実際に問題になるのは,夫婦仲が不和となって別居しているときである。病気や職業上の理由で別居する場合は,正当な別居といってよいから,同居しているときと同じ程度の生活を維持する費用を従前と同様負担し合う。しかしたとえば,妻が身勝手さから夫と子を置いて家を飛び出し,夫に生活費を請求したとしよう。このような場合には,妻は,民法752条にいう同居協力の義務を怠っているのであるから,夫のみが婚姻費用を負担しなければならないとするのは不合理であり,許されるべきでないだろう。しかしこのような場合でも,妻に生命を維持するに足る資力(ないし労力)がないときには,離婚にいたるまでは,夫は妻の最低生活の費用を負担すべきものと解される(札幌高裁判決1975年6月30日)。

(3)日常家事債務に対する連帯責任 婚姻生活を維持運営していくために必要な通常の取引,すなわち,衣食住に必要な日用品の購入,家賃や地代の支払い,保健,医療,娯楽,子女の教育,およびそれに必要な多額の資金の調達といった〈日常の家事〉に関する取引(債務)については,妻が行ったものであれ,夫が行ったものであれ,双方が連帯してその支払いに応じなければならない(761条)。

この日常家事の範囲の判断は実際には相当にむずかしい。衣食住一つを取ってみても,当該夫婦の収入や社会的地位に応じて異なるし,地域社会の慣行も異なるからである。結局,その夫婦の身分相応の取引かどうかを標準として判断するほかない。大都市生活者の電子レンジの購入(武蔵野簡裁判決1976年9月17日)や所得税や固定資産税を支払うための夫名義の借金は日常家事とされているが,不動産の処分(最高裁判決1968年7月19日)や手形貸付取引の保証(最高裁判決1970年2月27日)などは日常家事に属さないとされている。自家用車の購入なども,職業上(例,八百屋,米屋等)とか,新車への買替えであれば日常家事と考えてよいけれども,身分不相応に高額な自動車の購入となると直ちに日常家事に属するといってよいかは疑問である。このような場合には,たとえば妻の取引に夫が関与しているなどして(承知しているような言動をしているため)相手方に自家用車の購入がその夫婦の生活にとってあたりまえと思われる場合に限って,民法110条によって夫にも責任を追及できるというのが判例の態度である(最高裁判決1969年12月18日)。

婚姻の解消

有効に成立した婚姻は,当事者の死亡,および離婚のみによって解消する。夫婦の一方が死亡すると,婚姻関係は当然に消滅し,生存配偶者は子に対し単独親権者となるし,死亡配偶者の遺産について相続人となる(890条)。しかし,死亡配偶者の血族との間に生じた姻族関係は当然には消滅しないし,当然に復氏することもない。姻族関係を終了させるには戸籍への届出が必要であるし(理由は問わない。民法728条,戸籍法96条),復氏を欲する場合も戸籍への届出を要する(民法751条,戸籍法95条)。

→離婚

執筆者:泉 久雄

国際的な婚姻

国籍の違う男女の婚姻(いわゆる国際結婚)や同じ国の国籍をもつ男女の婚姻でもその婚姻の挙行地や婚姻生活の場所が本国以外の国にある婚姻を国際的な婚姻,または,渉外的な婚姻(渉外婚姻)という。このような婚姻については,その成立や効力がどの国の法によって規律されるかという国際私法上の問題が発生する。世界の国々の婚姻法は同じではないからである。国際的な婚姻の成立や効力が日本で問題となるときは,日本の国際私法が指定する法に従って,それぞれの問題が判断されることになる。

成立

当事者が婚姻年齢に達しているかとか,婚姻が禁止されている近親者の関係にないこと等のような,婚姻の実質的な成立要件に関しては,諸国の国際私法は,大きく分けると,当事者の本国法を指定するもの(オーストリア,ドイツ,フランス,ポーランド,トルコ,イタリア等のヨーロッパ大陸の諸国や日本,台湾,韓国,タイ等のアジア諸国等),当事者の住所地法を指定するもの(イギリス,ペルー等),それに,婚姻挙行地法を指定するもの(アメリカ,アルゼンチンなど)とがある。

日本の国際私法は,各当事者の本国法を指定する立場を採用している(法例13条1項)。したがって,当事者のそれぞれがその本国法の定める要件を満たしていれば婚姻できることになる。たとえば,双方とも20歳の日本人男性と中国人女性が婚姻しようとするとき,日本人男性は日本法上の,中国人女性は中国法上の婚姻年齢に達していることが必要である。婚姻年齢につき,日本法は,男は18歳,女は16歳と定め(日本民法731条),中国法は,男は22歳,女は20歳と定めているので(中華人民共和国婚姻法5条),この2人は婚姻することができる。この場合,日本人男性が中国法上の婚姻年齢である22歳に達していないことは問題にならない。これに対し,当事者の一方がその本国法上の要件を満たしていず,婚姻が無効または取り消されることのできる婚姻となるときは,たとえ他方の当事者はその本国法上の要件を満たしていても,婚姻は無効または取り消されることのできる婚姻となる。たとえば,日本人が,いとこにあたるフィリピン人と婚姻するとき,日本法では,いとこ同士は婚姻できるから(民法734条1項),日本人の方はその本国法上の要件を満たしているが,フィリピン法では,いとこ同士は婚姻できず,その婚姻は無効となるので(フィリピン家族法38条(1)),フィリピン人の方は,その本国法上の要件を満たすことはできず,結局,この2人の婚姻は無効となるのである。

なお,当事者の本国法による場合であるので,当事者である外国人の本国の国際私法が婚姻の実質的成立要件の準拠法として,たとえば婚姻挙行地法を指定し,日本が婚姻挙行地であるときは,反致(〈国際私法〉の項目参照)が成立し,日本法によることになる(法例32条)。

諸国の国内法では,有効な婚姻の成立のためには,実質的成立要件とともに,婚姻届を役所に出すとか一定の儀式を行うというような婚姻の方式(婚姻の形式的要件)を満たすことが必要とされている。国際的な婚姻の方式につき,日本の国際私法は,婚姻挙行地法か,当事者のどちらか一方の本国法に従えばよいと定めている(法例13条2項,同3項本文)。けれども,日本人が日本で外国人と結婚するときに限っては,法例13条3項但書(いわゆる日本人条項)によって,必ず婚姻挙行地法である日本法に従わなくてはならない。したがって,たとえば,中華民国(台湾)人が日本で韓国人と,中華民国法上の儀式婚をした場合には,その婚姻は日本で有効な婚姻と認められるのに,同じ中華民国(台湾)人が,同様に中華民国法上の儀式婚を,日本で日本人とした場合には,法律上有効な婚姻とは認められないということになる。こうした例外が設けられたのは,日本人が日本で行った婚姻については,それを戸籍に正確に反映させようという意図に基づいている。しかし,このような日本人条項に対しては,外国人が日本で婚姻するときに,相手が日本人かどうかで外国人間に差を設けることになるし,また,日本人の間にも,外国で婚姻するか日本で婚姻するかにより差を設けることになることから,学説上の批判がある。

なお,日本人同士が外国で婚姻するときは,その国に駐在する,日本の大使,公使または領事に日本法に従った婚姻届出をすれば,その婚姻は日本で方式上有効な婚姻と認められる(民法741条)。このような婚姻は外交婚または領事婚と呼ばれている。

夫婦間の貞操義務や同居義務などのような婚姻の身分的効力に関する諸問題の準拠法は,1989年の改正前の法例14条では,夫の本国法であった。しかし,同年の改正により,段階的連結による準拠法の決定方法が採用された。これは,両性平等の見地から,近時,多くの国(オーストリア,トルコ,ドイツ,スイス,イタリアなど)で採用されている方法である。現在の法例14条の下では,準拠法は次のように決定される。まず,夫婦に同一の本国法があれば,その法律により,それがないときは夫婦の同一の常居所地法により,それもないときは夫婦に最も密接な関係のある地の法律(密接関連法)による。ここで,夫婦の同一本国法がある場合というのは,夫婦のそれぞれにつきその本国法を別々に定め,その結果双方の本国法が一致した場合のことをいう。つまり,当事者が,複数の国籍をもっている場合は法例28条1項により,アメリカのように州により法律が違う国(地方により法律を異にする国)の国籍をもっている場合は同条3項により,さらに,マレーシア等のようにどの宗教の信徒であるか等により適用される法律が違う国(人的に法律を異にする国)の国籍をもつ場合には,同31条によって本国法を決め,こうして決定された本国法が相手の本国法と一致することが必要なのである。なお,法例14条(15条1項および16条で準用する場合を含む)により同一の本国法が適用される場合には,本国法による場合であっても,反致は認められない(法例32条但書)。

婚姻の効力のうち,その財産的効力である夫婦財産制に関する諸問題には,法例14条が準用されるほか当事者による準拠法の選択が認められている(法例15条)。

執筆者:鳥居 淳子

国籍問題など

第1次大戦までの国籍法の国際的な動向では,国際的な婚姻によって妻は夫の国籍を自動的に取得し,原国籍を喪失した。しかし,今日の国際社会のすう勢は,国籍の異なる男女がそれぞれの国籍を変更せずに結婚することを可能にしている。また,日本では国際結婚から生まれた子の国籍は,従来,日本の国籍法が父系優先血統主義をとってきたため,父が日本人なら日本国籍を取得するが,母が日本人のときには外国籍または無国籍となる方式であった。その不合理性が指摘され,国籍法は男女平等に反するとして国籍法違憲訴訟も提起されたが,1984年の国籍法改正により父系優先主義は修正された(国籍)。これに伴い,子が父または母の外国姓,かたかな姓を称したいときは,家庭裁判所の〈氏の変更〉審判の許可を得て,親の外国姓で子の単独戸籍がつくれる道が開かれた(氏名)。

外国との交流の歴史が浅く,これまで外国人との結婚がまれだった日本では,〈国際結婚〉ということばは独特のニュアンスをもって使われてきた。日本での国際結婚の大部分は相手方が韓国・朝鮮人だが,この場合はそれほど特別視されることはなく,肌や目の色が異なる欧米人との結婚が国際結婚と意識されてきた。欧米人への異端視と明治以来の欧米への憧憬とが混在したためであろうが,このような国際結婚による混血児たちは差別などにとりまかれがちであった(混血)。とりわけ,米軍基地の多い沖縄では現在でも年間400組と推定される国際結婚があり,沖縄での勤務を終えた米軍人が妻子を置き去りにして帰国するケースも多く,遺棄された妻の離婚問題や子どもの国籍問題などが大きな社会問題となっている。

執筆者:金城 清子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「婚姻」の意味・わかりやすい解説

婚姻

こんいん

marriage

法的地位を子供に授与し,相続権を含めてコミュニティーの伝統が定めた種々の特権を子供に与えることは,婚姻の普遍的一面である。現代にいたるまで,婚姻は自由に選択できることではなかった。西洋文化では,愛は婚姻と関連づけられてきた。しかし,恋愛はほとんどの時代において結婚の主要な動機ではなく,結婚を許される相手はほとんどの社会で注意深く規制されてきた。族内婚 (→内婚制 ) とは自分の種族や集団のなかの人と結婚する慣習で,婚姻の最も古い社会規則である。集団の外とのコミュニケーションが限られている場合,族内婚は当然の結果といえる。今日でも自分の社会的,経済的,民族的集団のなかで結婚するという文化的圧力が依然として強制されている社会もある。集団の外との結婚が慣行である族外婚 (→外婚制 ) は,親族関係が複雑な社会でみられ,共通の祖先をもつ集団との結婚を防いでいる。大家族や拡大家族が基本単位として残っている社会では,婚姻は家族によって取決められる。パートナー間の愛情は婚姻後に生れるという仮定に立って,大家族の社会経済的な利益が配慮される。こうした社会では,だれかが仲介人ないし仲人として行動するのがほとんど世界共通の習慣である。また,取決め婚姻の社会では,結婚持参金ないし婚資がみられる。反対に,小家族や核家族が支配する社会では,通常伴侶は当事者が選ぶ。愛情は婚姻に先んじて起る (結婚を決定する) と考えられ,社会経済的な側面は考慮されない。

婚姻の儀礼や儀式は基本的には繁殖能力と結びついており,種族や民族や社会の存続にとって婚姻が重要であることを確認するものである。また,相互の選択に対する家庭や共同体の認可と,配偶者や子供の幸福に対して終生にわたり責任を果すことに伴う困難と犠牲への理解を示すものである。

婚姻の儀式には通常聖職者が婚姻を認める象徴的な儀礼が含まれ,夫婦に幸運を授けるものと考えられている。子供の養育には経済力が重要であるため,花婿と花嫁への現実的な,あるいは象徴としての贈り物の授与が婚姻の儀礼の重要な要素である。花嫁から花婿への,あるいは花婿から花嫁への物品の授受が多くみられるところでは,結婚相手の選択の自由は限られており,家族によって取決められたことを通常反映している。繁殖祈願の儀礼は,すべての婚姻の儀式のなかになんらかの形で存在する。新郎新婦や新婚のベッドに穀物を振りまいたり,果物を飾ったり,幼い子供が花嫁に付添ったりする儀礼は,古代から現代にいたるまでみられるものである。最も普遍的な儀礼は,神聖な結合を象徴するものである。これは手を握り合ったり,指輪や首飾りの交換,衣服を結びつけたりすることによって表現される。しかし,婚姻の儀礼の要素は異なる社会の間で違いがみられ,その時間や場所あるいは社会的な重要性は伝統や習慣によって決っている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「婚姻」の意味・わかりやすい解説

婚姻【こんいん】

→関連項目国籍|婚外子|再婚|財産分与|失踪宣告|親族|嫡出子|独立居住制|仲人|初婿入り|夫婦|別居制度|傍系親族

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「婚姻」の読み・字形・画数・意味

【婚姻】こんいん

なり。酒

なり。酒 (しゆし)の會は、禮樂を行ふ

(しゆし)の會は、禮樂を行ふ 以なり。今郡國二千石、或いは擅(ほしいまま)に苛禁を爲し、民の嫁娶を禁じ、酒

以なり。今郡國二千石、或いは擅(ほしいまま)に苛禁を爲し、民の嫁娶を禁じ、酒 を

を して相ひ賀召するを得ざらしめむ。

して相ひ賀召するを得ざらしめむ。字通「婚」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の婚姻の言及

【国籍】より

…上述の意味における国籍の概念は,封建制度が崩壊し近代国家が成立するにつれてしだいに構成されたもので,18世紀末から19世紀初めにかけてようやく確立したといわれている。日本でこのような国籍の概念が生まれたのは明治の開国とともにであり,1873年公布の太政官布告〈外国人民ト婚姻差許条規〉,90年公布の民法(未施行)人事編(第2章〈国民分限〉)を経て,同年公布の憲法18条に基づき99年に至り単行の立法として国籍法が制定されるに至った。なお,ときとして法人や船舶や航空機についても特定の国家との関係を示す規準として法人(船舶,航空機)の国籍のように国籍の用語が使われることがあるが,本来,国籍という概念は自然人に関するものであり,こうした用法における国籍は本来の意味のものではない。…

【婚礼】より

…婚姻に関する儀礼。結婚式。…

【盃事】より

…やがて人間相互の緊密な関係の誓いに際しても盃事が行われるようになった。近世以来酒を飲む器として猪口盃が普及しめいめいの盃で酒を飲むようになったが,正月の屠蘇(とそ)や婚姻の際の盃事ではまだ同じ盃で飲みかわしており元の意義を残している。宴会などでみられる猪口盃の献酬(けんしゆう)もこの飲みまわしのなごりとされている。…

【サクラメント】より

… 教会が公会議で個々の秘跡の七つの数を信仰宣言の中に初めて取り上げたのは,東方正教会との合同の問題を扱った第2リヨン公会議(1274)においてである。それはラテン語でbaptisma(洗礼),confirmatio(堅信),paenitentia(回心),Eucharistia(聖餐),ordo(叙階),matrimonium(婚姻),extrema unctio(終油)と呼ばれた。その後,回心と聖餐の順序が入れ替えられ,アルメニアの教会との合同にあたってもこれが要求されている(1439)。…

【親族】より

…親子関係に発する血族関係と婚姻関係に発する姻族との総称。社会関係の一つとしての親族関係は,夫婦・親子・キョウダイ(兄弟姉妹)という3種の基本的関係およびそれらを組み合わせた関係の連鎖によってなり,父方・母方(夫方・妻方)の双方にわたり,本来双系的な組織である。…

【妻】より

…たとえば,《伊勢物語》に,男に草むらの中に隠された女が〈武蔵野は今日はな焼きそ若草のつまもこもれり我もこもれり〉と詠んだとあるのは,〈つま〉が男性を指している例である。以下では,日本における婚姻関係にある女性について記述する。

【日本史上における妻】

[古代]

古代における妻の他の時代と異なる大きな特徴は,夫とは別に自己の特有の財産を所有し,かつそれを自分の意志で自由に処分,運営できた点であった。…

【仲人】より

…日本の婚姻には,媒介者としての仲人が強く関与しているが,その社会的意味は一様ではない。各地の民俗によると,同一村内での婿入婚のように,配偶者を自主的に決める場合は,当事者の合意が成立した以後の儀礼に関与することが多い。…

【養子】より

…日本は人口比では世界で最も養子の多い国で,年間約8万件の養子縁組が成立している。

【養子法と養子観の変遷】

養子制度は,古い時代から行われていたが,婚姻と異なり,どこの国にもあったわけではない。前近代の日本,中国,朝鮮,およびその他の地域における養子の慣行については後述されるが,まず欧米における養子法と養子観を概観しておく。…

【離婚】より

…その社会で承認されている結婚関係(日本民法では婚姻という)を,生存中に解消すること。単なる同棲や内縁とみなされる男女関係の解消は,これに含まれない。…

※「婚姻」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新