精選版 日本国語大辞典 「料理」の意味・読み・例文・類語

りょう‐りレウ‥【料理】

- 〘 名詞 〙

- ① ( ━する ) 物事を整えおさめること。うまく処理すること。

- [初出の実例]「凡貯レ庫器仗。〈略〉三年一度修理。若経二出給一破壊者。並レ随レ事料理」(出典:令義解(718)営繕)

- 「南方へ取奉らんとせられけるが、兔角料理(レウリ)に滞て」(出典:太平記(14C後)三二)

- [その他の文献]〔晉書‐王徽之伝〕

- ② ( ━する ) 食物として口に合うように材料を整え加工すること。調理。割烹(かっぽう)。

- [初出の実例]「則御河に清奉て、御膳料理畢」(出典:皇太神宮儀式帳(804))

- 「上の風に丸を料理(リャウリ)して食て見たいと」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)二)

- ③ 調理した食物。また、その膳部。

- [初出の実例]「ワレ ヲ ヲンフルマイノ タメニ メシ、タットキ reôri(リョウリ) ヲ クダサレン ト ヲボシメスコトヲ」(出典:サントスの御作業の内抜書(1591)一)

- ④ しつらい。または、しつらいすること。

- [初出の実例]「講師坊、料理御装束等事」(出典:大会日記(1511))

- ⑤ ( ━する ) 相手を痛めつけたり、やっつけたりすること。

改訂新版 世界大百科事典 「料理」の意味・わかりやすい解説

料理 (りょうり)

食料を加工する意味で〈料理〉の文字を使うのは平安時代以来の日本的漢字の使い方であり,現在の中国では〈烹飪〉とか〈烹調〉という文字で表している。料理の原義は〈物事をはかりおさめる〉ことであるが,本草書で薬品の分量をはかるのを料理と表現することに,日本での〈料理〉のことばは由来するものかもしれない。〈調理〉ということばも料理とほぼ同じ内容を示すが,第2次大戦後大学の教科で〈調理学〉ということばが採用され,専門の料理人を公的には〈調理師〉と呼ぶようになったことに原因して,料理関係の専門家のあいだでは〈調理〉と表現されることが多い。それぞれの言語で料理にあたる概念の示す意味領域は異なっている。例えば英語のcookは火熱を使用して食料を加工することに重点が置かれていることばであり,日本ではりっぱな料理とみなされる刺身はcookの範疇(はんちゆう)に入らず,〈生(なま)raw〉とされる。

動物は自然環境に産出する食料をそのまま口にするが,人類は食料に手を加えて自然には存在しないような状態に変形,変質させて食べることが多い。そこで,〈人間は料理をする動物である〉ということばで人類の食物を特徴づけることができ,料理とは動物には見られない著しく人間的な活動,すなわち文化の所産であるといえる。料理のおもな目的は,そのままでは食べられない素材を加工することによって食べられるものに変化させたり,食物をより食べやすい状態に変化させることである。そのための加工技術が料理であるが,現在では食料に対するさまざまな加工技術のうちでも,最終段階で食物を口に入れられる状態に加工するための台所しごととしてなされる部分を料理とし,社会の側の台所である食品産業が関与する部分は〈食品加工〉として区別するようになってきている。しかし,食料を自給自足していた社会段階においては,食料の素材を入手したときから口へ入れるまでの間に行われる一連の作業が家事として行われていた。現在では家庭における飯炊きは精白米を計って洗うことから始まるが,米屋が出現するまでは脱穀,精白などの作業が飯炊きの延長上にあるしごととして家庭で行われていたのである。また,多くの先進社会においては,バター,チーズなどの乳製品をつくる作業は食品産業の一部門となっているが,以前は専業の職人のしごととされ,それ以前の段階では家庭でなされる料理の一部であった。漬物などの保存食品や発酵食品,みそ,しょうゆなどの調味料つくりも日本の家庭の台所しごとであったものだが,食品加工の分野にとって代わられつつある。このように,料理の概念は民族の文化および時代によって異なるものである。ここでは,伝統的な食品加工をも含む広義のことばとしての料理について述べることにする。各国の料理の特徴については〈イタリア料理〉,〈インド料理〉,〈中国料理〉,〈朝鮮料理〉,〈フランス料理〉,〈ロシア料理〉などの項目を参照されたい。

料理の歴史的な概観

宮崎県幸島に生息するニホンザルの群れが,餌づけ用のサツマイモを海水で洗って汚れを取り除き,味付けをして食べるという習性を獲得したことはよく知られている。そのことは,機会があればサルの段階から料理の萌芽状態が発生することを示している。火を使用する以前の人類の料理の原初形態として,食料に付着した汚れを落としたり,洗ったり,石器で切ったり,砕いたりする作業があったであろうことが推定される。土砂などの汚れを落とすことは不消化物や有害物質を取り除くことによって食用可能な状態にすることであり,鋭いきばや,強力なあごと臼歯(きゆうし)をもたない動物である人類にとっては,石器で切りわけることによって,消化できない毛皮を取り除き,可食部分を手に持てる状態にして大型動物を食べたり,堅い殻におおわれた堅果類を食用にすることができるようになった。そこで,料理の発生は人類が道具を使用するようになったことと関連をもつ事がらである。

火熱を利用した料理は,遺跡から焼けた獣骨が発見されることにより,北京原人の段階に始まるとされている。食物を加熱することにより,タンパク質やデンプンが変化してより食べやすくなるばかりではなく,腐敗の進行を止め,殺菌し,より安全に食べたり,薫製による食料の保存も可能となった。

食料を直火にかざすだけではなく,焼石を利用する料理法も旧石器時代に成立した。焼石を穴のなかに置いた上に食料を並べ,その上に木の葉や土をかけて,焼石を熱源として蒸焼きにする料理法は,現在でも太平洋諸島で行われる。シベリアでは樹皮製の容器,アメリカ・インディアンでは細かく編んでピッチを塗った,水もりのしないバスケットに水と食料を入れ,そこに焼石を入れて煮沸する,火にかける容器なしでの料理法がある。しかし,人類が本格的に煮炊きを行うようになったのは新石器時代になって,耐火用の容器である土器を製作するようになってからであり,それが現在の金属製のなべに変化した。

旧石器時代が狩猟採集による食料獲得の段階であるのに対して,新石器時代には農業および牧畜という食料生産がなされるようになった。農業の主力となった主食作物の穀類,いも類は,すべて加熱してβ-デンプンをα-デンプン化して食べやすくする料理法が必要なものである。主食の料理法の地方的差異は多いが,巨視的にいえば,麦・雑穀地帯では粉食が発達し,ヨーロッパ,北アフリカから西アジアにかけては,オーブンを使用してパンに加工することが特徴的である。稲作地帯では粒食で煮たり,蒸したりして料理をする。蒸す技術は東アジアに発達した料理法である。いも類は太平洋諸島では石蒸し料理にして塊状のまま食べるが,西アフリカのヤムイモ地帯ではゆでたものを木臼でつぶしてだんご状にして食べる。南アメリカのマニオク地帯では,青酸を含む有毒種のマニオクをすりおろしてから,バスケットに入れて圧搾して,水分とともに有毒成分の毒ぬきをし,粉状のものにしてから,パンケーキ状に焼いたり,粥状に料理をする。毒ぬきや水さらしをしてあくをぬく方法は,農耕以前での野生植物の利用にも見られ,アジアの諸民族やアメリカ・インディアンではどんぐり類をあくぬきして食用にすることが行われてきた。

牧畜民にとって重要な食料は,肉よりも家畜の乳である。肉を得るために家畜を屠殺(とさつ)したら飼育する家畜群が減少するが,家畜群が大きくなるほど乳という完全食品が大量に得られる。乳はそのままでは腐敗してしまうが,乳製品に加工することによって保存食品化し,牧畜民は乳を飲むのではなく,食べる料理技術を発達させた。新石器時代に始まる食料生産とあいまって発達した料理技術の多様化が,人類の食べる食料の範囲を拡大させ,地球の人口を増大させてきた。

すべての社会の日常生活において,同じ料理を食べる基本的な集団単位は世帯であり,したがって料理は家事の重要なものとなっている。しかし,社会的分業や階級制度の成立した社会においては,軍隊などの集団に料理を供給したり,王侯や貴族などの上層階級にやとわれて上等の料理を供することに専念する専業の料理人という職業ができた。それぞれの社会における高級料理の多くは,これらの料理人によって創造されてきた。王朝が成立した社会においては,さまざまな地方から多種の材料を集め,料理人に手間暇をかけたぜいたくな料理をつくらせることができる,権力と富が集中した宮廷において料理技術が発達した過去をもつ。したがって,多くの国において宮廷料理にその国の古典的料理の最も洗練されたものを見いだすことができる。近世の市民社会の成立にともなって,各国に料理屋が出現し,現在ではそれぞれの国の料理技術の最も高度なものは高級料亭の料理人たちによって発揮される。

料理の手順

料理のマスタープランとなるものが献立である。ここでいう献立とは料理屋で客に料理を選択させるための品書きのことではなく,どのような料理を食卓に供するかを計画することをいう。そこで,文字に書かれた献立ばかりではなく,ここでは料理をする者の頭のなかにある料理プランをも献立と呼ぶことにする。献立にしたがって料理材料を入手し,台所道具を使用して料理技術が適用され,盛り付ける食器の種類が選択されるし,また逆に利用可能な材料,道具,技術,食器などの種類,食べる人の種類や場面などの規制をうけて献立がきまってくる。

さて,献立にしたがって食料を入手することから料理は始まる。食料は環境の産物であり,狩猟,漁労,野生植物の採集,栽培,家畜の飼育や魚の養殖などの手段によって生産される。そのうちの生鮮食品はたいていの場合,すぐ家庭の台所で料理をする(狭義の料理)ことが可能な状態にある。そのほかに,狭義の料理にとりかかるまえにあらかじめ食料に手を加えて食べやすい形に変えたり,保存性を高めるための一次的加工(食品加工)を経た加工食品がある。穀類の精白,豆腐,湯葉,納豆つくり,塩つくり,乾魚(干物(ひもの)),薫製,ベーコン,ハムの製造,乳製品つくり,練製品つくり,めん類やパンの製造などがそれである。前に述べたように,これらの食品加工はかつては広義の料理として家庭で行われたものであったが,現在では工場でつくられるものに変わった。でき上がった料理を口に入れたあとは生理的現象にまかされるので,食料が環境のレベルから生理のレベルに移行する途中に広義の料理という行為が挟まっているのである。狭義の料理は切ったり,洗ったりする〈下ごしらえ〉から始まり,焼く煮るなどの〈加熱〉,練る,あえるなどの〈混合,変形〉,塩や酢などを使った〈味付け〉などの操作を経て,食器によそう〈盛付け,配膳〉に終わる一連の過程をさす。

料理の技術

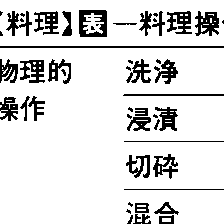

料理操作の科学的分類

前述したように,献立つくりは料理の計画であるし,盛付け,配膳はすでに料理のすんだ食物を対象とすることが多い。そこで,料理の中心となる作業は盛付け,配膳以前に食料に手を加えて,その状態を変化させる具体的な操作の積重ねから成立している。これらの料理操作を科学的に分類したのが表である。これらの料理操作は,物理的操作,加熱操作,化学的操作の三つに大きく分かれている。(1)物理的操作とは,切ったり,つぶしたりすることによって,変形,軟化,組織変化などの物理変化を加熱することなく行って,食料の外観や性質を変化させることである。(2)加熱操作は,食品を加熱することによって食料の形や性質を物理的に変化させるだけではなく,成分の化学的変化までもひき起こし,加熱することによって食料の栄養価値,味なども大幅に変化する。(3)化学的操作は,酵素,薬剤,微生物などの作用を利用して,分解,発酵,凝固,軟化などの化学的変化をひき起こすことである。現在では化学的操作は家庭の台所ではなく,工場での食品加工として行われることが多い(めん類,パン)。個々の料理つくりにおいては,表の右欄に細分されたさまざまな操作が複合された技術として適用されているので,必ずしも表の科学的料理操作の分類にとらわれずに,料理の技術において重要なものをいくつか説明してみよう。

洗浄

料理の出発点となるしごとであるが,ふつう料理の下ごしらえの段階の作業とされ,果物を洗っただけで丸かじりするならば果物を料理したとはいいがたい。洗うことのおもな目的は食料を安全な状態にし,土砂や異物を落とすことによって食料そのものの持味や舌ざわりを純粋な状態にもどすことにある。

切砕

切ることによって食物を可食部と不要な部分に分離したり,熱や味が通りやすいように表面積を広げたり,形や大きさをととのえ,食べやすく,外観を美しくする。大別すると,料理の下ごしらえとして切る場合と,料理の最終段階に切りわける場合がある。一般に食卓にナイフを置いて切りながら食べるヨーロッパ風の食事方式の場合は,下ごしらえの段階で主材料を小さく切りきざむ必要はないが,はしを使用する民族の料理では,盛付けの段階までにすべての食物がはしでつまみあげられるようにひと口大に切っておくのがふつうである。主要な料理操作としては,魚肉を切るだけの刺身をごちそうとしてきた日本では,切ることが料理技術においてとくに重視され,料理人を包丁人と呼んだりする。世界においては両刃(刃の部分の断面が左右相称のもの)の包丁がふつうであるのに対して,日本においては近世から片刃包丁が主になったが,それは片刃包丁が切断面をきれいに切る効果をもつことによる。

加熱

加熱の際の媒体として水を利用するのを湿熱と呼び,水を利用しない加熱を乾熱と呼ぶ。火を使用せずに加熱する新しい方法として出現したのが,マイクロ波を照射する電子レンジである。

(1)乾熱 食料を直接火の上にかざす直火焼きは人類最古の加熱法であり,くし焼き,網焼きはその延長上にある。直火焼きでは煙くさくなったり,食料が焦げすぎて燃えたりすることを防止するために,火の上に熱をよく吸収する固体を置き,その上に食物をのせて間接加熱する方法が生まれた。前述した太平洋諸島の焼石を利用した料理もそれであるし,小石や砂を焼いたものに穀物や豆,粟などを混ぜて,いる方法も古くからあった技術である。薄い板石や金属板に食料をのせて焼く方法は,西アジア,インドにおいては麦類や雑穀の粉を練りせんべい状に延ばして焼いた主食のチャパーティーつくりに適用されている。焦付きを防ぎ,食味を増進するために油脂を板やなべに敷いて焼く方法は,ヨーロッパではフライパンを利用したいため料理に発展した。また,中国料理の特徴の一つは油脂を使用した加熱法が発達していることである。使用する油脂の量を多くすると揚物になる。揚物は液体中で加熱を行い,対流で熱が伝わる点は水で煮ることに似ているが,加熱温度が180℃前後と高く,食物の表面が焦げることで乾焼加熱である。閉ざされた容器のなかに熱を送って,上下四方からの乾熱によって蒸焼きにするのがオーブンであるが,オーブンはパン焼きかまどに起源するもので,オーブン料理はパン食の地帯に発達した。料理の種類によって,オーブン料理では油脂を敷く場合と用いない場合があり,現在でも中近東,西アジアでパンを焼くときには油脂を敷かないのがふつうである。

(2)湿熱 水を中間媒体として加熱すると,沸騰したら100℃で安定した温度管理ができ,むらなく加熱できて焦げることがないし,調味料や食物の成分を溶かして味付けが容易なので,土器を使用する伝統をもつ文化ではどこでも煮たり,ゆでたりする料理法が成立した。水蒸気を利用した蒸す料理法では,容器のすみずみまで均一に熱することができ,食料の持味を水に溶かすことなく大量の食料を長時間加熱することが可能であるし,煮くずれを防ぐこともできる。しかし,料理の途中で味付けをすることは難しい。蒸す料理法が発達したのは東アジアと東南アジアにおいてである。そこでは,主食の料理法にも蒸す方法が採用された。中国の古代においては,穀物を蒸して粒食にすることが行われたし,現在でも飯炊きにおいて米をさっと煮てから粘りをすてて,せいろうに入れてから蒸しあげる方法をとる所もあるし,中国北部の粉食地帯ではマントウやだんご状にこねて蒸した粉製品が主食とされる。東アジア,東南アジアの稲作地帯では,どこでももち米料理においては蒸すことが多い。それはもち米のデンプンは水と熱が加わるとすぐのり状に変化するためで,なべで煮た場合はなべ底の部分が先にのり状になってしまい,対流がとまって底部は焦げ飯となり,上部は生煮えになってしまう。そのため均一に熱を通すことのできる蒸す料理法が適用されている。

調味料と香辛料と味付け

料理操作の過程で食料の状態が変化することによって,生の状態では感じられなかった味や香りや色がつくし,なん種類もの食料をいっしょに料理することによって複合した味,香り,色が形成される。そのほかに,意図的に調味料,香辛料を加える操作がなされる。もっとも基本的な調味料は塩であるが,世界には最近まで塩を知らなかった民族もあった。人類が塩を料理に積極的に利用する以前--旧石器時代には動物の内臓,血液などからある程度塩分を摂取していたのであろうが,一般に料理においては生理的に必要量以上の塩分が加えられている。すなわち,料理に加えられる塩は生理的欲求よりも,むしろ嗜好(しこう)品としての性格が強い。

東アジアにおいてはみそ・しょうゆ系の塩味とうまみをそなえた植物性の発酵調味料が発達して,さまざまな料理に適用されるいわば万能調味料とされた。東南アジアにおいては,ベトナムのニョクマムのように小魚の塩辛の液体部でつくった調味料や,インドネシアのトラシのようにアミの塩辛をペースト状にしたもの--魚醬(ぎよしよう)類が万能調味料の位置にある。それに対して,インドから西方においては香辛料が料理に加えられるべき嗜好成分の主役となっており,みそ,しょうゆにあたる既製品の調味料はトマトケチャップの登場まではなく,料理にそえるソースは原則としてそのつど台所でつくるものである。

伝統的日本料理の特徴と変化

表であげた料理操作は一般論としての技術の分類であり,現実には文化によって異なる料理の分類法がある。でき上がった個々の料理には料理名がつけられているが,その上位概念として料理を体系化し分類するやり方は,文化によって異なっている。

伝統的な日本料理の分類法としては,酢の物,汁物,煮物,焼物……といったように料理技術の別による分類法と,坪,平(ひら),わん,小鉢,丼……といったふうに,その料理を盛る食器の別で料理を分類する方法の二つが混在している。さらに,その上位概念としては,食卓に供される料理を飯とおかずの二大カテゴリーに分類する観念が存在する。

原則として獣肉食を禁止されていたことによって,明治時代以前の日本では獣肉の料理法が発達していなかったし,乳製品もつくられず,江戸時代に都市でてんぷらが食べられるようになったことを除くと,料理における油脂の利用も欠いていた。そこで,副食物としては野菜と魚主体の料理が主であり,魚料理がごちそうとされた。魚を生で食べることに伴って鮮度をたっとぶ価値観が強く,料理技術以前の材料の生きがよいかどうかがまず問題とされた。材料に手を加えて料理をしすぎるのはよくないこととされ,〈料理をしないことを料理の理想とする〉パラドキシカルな料理観さえ生まれたのである。肉食の解禁以来,この伝統的な料理技術体系に欠けていた分野を補うものとして,西洋料理が導入され,ついで中国料理がとり入れられた。第2次大戦以後は,日常の家庭料理にも他国料理がとり入れられ,一見すると,洋風,中華風,和風の三つの異なる料理技術体系が混在しているかのように思える。しかし,家庭に定着した外来料理は,外国直輸入の技術ではなく,日本風に変化させたものであり,日本人の嗜好にあうように味も変化しているものが多い。すなわち,日本料理の体系に組みこまれた洋食や中華であり,それらをとりこみながら新しい日本料理の体系が形成されつつあるものとみるべきであろう。

執筆者:石毛 直道

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「料理」の意味・わかりやすい解説

料理

りょうり

料理ということばは平安朝の初期からある。物や物事を、はかりおさめる、うまく処理する意に用いていたが、まもなく食べ物専用のものになった。しかし、明治、大正のころまで「国政を料理する」などの言い方もあった。

料理とは、食品を適宜にそのまま、または他の食品と組み合わせて食べよくするか、それぞれの材料に応じて加熱し味を調えるもの、あるいはその動作をいう。中国では3000年の昔から割鮮(かっせん)ということばがある。食べる目的でその材料を食べよくすること、たとえば皮をむくとか内臓を抜く、魚の鱗(うろこ)をとる、骨を抜く、植物の根をとる、食品を細かく切るなど、熱を加えずそのまま用いるものをいうのである。割鮮は古い日本語ではアザラケキヲサクと訓じている。鮮(あざら)けきは生(なま)の魚、鮮魚の意である。料理をすることを「調理」「割烹(かっぽう)」ともいうが、割は割(さ)くの意で生食をいい、烹(ほう)は烹(に)(煮)るの意で加熱して味つけしたものをいうのである。なお、英語のcookは「(火を通して)食物を料理する」「煮炊きする」という意味の語で、「加熱」に重点が置かれている。

料理は国により地方によって、材料も調理法も異なっているが、日本には明治以降世界各国の料理が入ってきた。とくに最近では、家庭料理のなかにも世界の味が取り入れられて、料理の国境は薄れた観がある。それでも日本の料理においては、一般に日本料理、中国料理、西洋料理と三大別されて扱われることが多いようである。

各国あるいは民族の料理については、それぞれ「フランス料理」「中国料理」「ロシア料理」「日本料理」などの項目を参照されたい。

[多田鉄之助]

料理の起源

人類が火を利用して火食を始めたのは2万年前ともいわれるし、10万年前だという説もある。これは地域によってかなり相違があると考えられる。自然発火による山火事で、広範囲を燃え尽くしたとすると、その近くに住む民族は狩猟ができない。他の地方へ移動する途中、焼け跡にある動物や野鳥をやむをえず食べてみると、なかなか味がいいものがある。植物性のものでも、いも類などは焼けて味がよくなったものもあろう。こうして偶然の山火事から、火食を覚えたということも考えられる。火山の近くや温泉熱を利用できる原住民は、早くから食品を加熱して用いることができたであろう。また、南方の太陽熱の強い地方では、それを利用して火食をすることができたのである。3000~4000年前になると、人類の味づくりの知恵と技術は著しく進歩した。当時の中国は殷(いん)の時代であるが、そのころの中国料理は目覚ましい前進ぶりを示していた。当時、料理人から出発して最高位の政府要職についたといわれる伊尹(いいん)の名著『本味論』は、現在の科学の見地からみても正確な理論で、これは料理理論の基準書であるともいえよう。次の周代になると王室料理は大規模な組織運営をされ、その研究によって得た成果は現在の料理の基礎になっている。日本の場合は、景行(けいこう)天皇のとき、房総半島で、随行の磐鹿六雁命(いわかむつかりのみこと)に魚貝類の料理を命ぜられ、六雁命は魚貝を適宜に切り海水で洗って献上した。その味のよさを嘉賞(かしょう)した天皇は、六雁命に世襲で宮中料理の担任を命じたと『日本書紀』にある。

[多田鉄之助]

料理法の種類

加熱する調理の方法は、火、水、木、金、土の5種類に大別できる。「火」は直火(じかび)の意である。熱源に直接材料を近づけて加熱する方法で、魚を焼く、いもを焼くなどがその部類に属する。一般に「焼き物」と称しているが、鉄板で焼くビーフステーキのような焼き物もある。「水」は水蒸気を用いて加熱するもので、「蒸し物」と称する料理の調理法である。茶碗(ちゃわん)蒸しのように器ごと蒸すものと、料理の下ごしらえとして蒸すものがある。ウナギの蒲(かば)焼きをつくるときに蒸すなどが、それである。「木」とは、木質を通じて加熱する方法である。熱の不良導体である木質を通してふんわりとした味を形成するのだが、杉板を用いて加熱する杉焼きなどがこれに属する。「金」は種類が多い。煮物、揚げ物、炒(いた)め物など金属の鍋(なべ)を用いてつくる料理である。それに同じ金属でも、鉄、銅、アルミニウムなど鍋の材質によっても調理法に相違が出てくる。「土」は土鍋ばかりでなく陶板、石などを用いた調理法である。すっぽん鍋、水炊き、鍋焼きうどんなどには、土鍋が効果的である。このほか、地中にいもを埋め、その上でたき火をして加熱するのも「土」に属する。宮崎県の郷土料理である日向(ひゅうが)の石焼き(熱した石を鍋にして魚や野菜を煮る)や、秋田県男鹿(おが)半島の石焼き(魚を鍋に入れて水を加え、熱した石をその中に入れて加熱する)、佐渡の石焼き(熱した石板でアユを焼く)なども「土」に属する調理法である。加熱法は以上のように5種類に大別できるが、蒸して焼いたり、焼いて煮る料理もあって、加熱法が二重、三重に重なって用いられることもある。

また、刺身や酢の物の一部など、全然加熱しない調理法もある。さらに、材料を再加工してつくる料理もいろいろある。かまぼこ、はんぺん、ちくわなどの練り物がそうで、葛粉(くずこ)と当たりごまを主材料にしてつくるごま豆腐とか、きんとんもこれに属する。カレイ、オコゼ、ホウボウなどを煮て冷ますと、魚のゼラチン質が出て固まる煮こごりは「寄せ物」の代表格で、豆乳を寒天液で固めた滝川豆腐などとともに、再加工してつくる料理である。「和(あ)え物」は、生物(なまもの)、煮物、揚げ物などを主材料にして、他の材料を加えて味を高め、あるいは栄養価を増す方法で、その種類は多い。ごま和えには、ごまを炒(い)ったまま、切って用いる、半すり、よくすったものなどがある。大根おろしを用いるおろし和え、豆腐をすって調味した白(しら)和え、梅肉和え、黄身酢和え、わさび和え、うに和え、このわた和えなどがある。「汁物」はみそ汁と澄まし汁に大別されるが、ほかに粕(かす)汁、すり流し汁など多くの種類がある。

なお、料理は盛付け、配色など視覚にも訴え、嗅覚(きゅうかく)、触覚なども大きく味覚に影響を与える。要するに人類の食べ物には五感がみな関与するし、料理は時代生活の反映でもある。つまり、料理にも時代のファッションがあるとみなければならないし、食後感のよさも望まれる。いわゆる「後味(あとあじ)のよさ」が必要となる。

[多田鉄之助]

料理と文化

人間はその環境のなかから食物になるものを採集したり、食料を飼育や栽培によって得ているが、それらの材料をそのまま食べず、さまざまな人手を加えて食べる。料理とは、そのような人手を加えた結果の食物やその行為をいう。その方法は、洗う、切る、皮や殻をむく、あく抜きをする、余分なものを取り除く、粉にするなど、いわゆる下ごしらえから、煮る、焼く、蒸す、揚げるなどの加熱、発酵、乾燥、調味料を加えること、取り合わせや配膳(はいぜん)なども料理のなかに含まれる。

ところで、人間は、自分を取り巻く環境のなかから食べることが可能なもの、栄養分となりうるもののすべてを食物とするのではなく、そのなかの一部だけを「食物」と考え、他は飢餓(きが)状態にでも陥らなければ「人間が食べるものではない」と考えて食料とはしない。このような食料の選択の対象は、環境が同じであっても文化によって異なっており、それは、「食べる」という行為が、外界に存在するものを、人間が食料という形で自らの内側に取り込む行為であって、単に生存のためだけの行為ではないからである。つまり、食の行為は世界観と深くかかわっており、それは未開社会の調査などを通してしだいに明らかになってきた。一般には、生存条件の厳しい未開社会では、人間は食べられるものはなんでも食べるかのように考えられていたが、事実は逆であって、食に関する数多くのタブーが存在する。たとえば、日本人にとって4本足の動物の肉は100年ほど前までは厳しいタブーの対象になっていたし、内臓に至っては、現在でも「食物」とみなさない人々もいる。魚は日本人の主要な動物性食品であったが、内臓は一部を除いてはほとんど食べない。ヨーロッパ人は獲得可能な魚貝類のごく一部しか食料としないし、北部ヨーロッパ人はイカ、タコなどを人間の食物とは考えていない。タブーとして当の人々には認識されていなくても、「まずいから」という理由で食べないものの多くは、彼らの世界観に基づく食料の不選択の結果、味覚の対象にならなかったのである。

以上のことは、料理法にも世界観との結び付きが存在することを示唆している。事実、社会によって、煮る料理法と焼く料理法とが、男と女、居住空間の内側と外側、聖と俗など、生活の重要な分類と結び付いている事例は多い。アングロ・サクソン系の文化では、クリスマスなどの伝統的行事の主要料理は焼いた肉であり、その家の主人(男)が切り分ける習慣が残っている。文化の構造を明らかにしようとするフランスの文化人類学者レビ・ストロースは、火というものが、人間が自分たちを取り巻く「自然」や「野性」と、人間がつくりあげた「文化」とをつなぐ媒介物であり、人間は火を使用することによって「自然」を変化させた形で「文化」のなかに取り込むのであり、料理にかかわるタブーやルールは、その構造を明らかにするという。

宗教的儀礼や年中行事には、伝統的に定められた料理を伴うことが多く、その料理法も決められている。たとえば、日本の神事での魚の生食や、穀物を蒸すことなどである。粽(ちまき)や沖縄のムーチーのような年中行事と結び付いた食品は、魔除(まよ)けの効力があると信じられている儀礼的植物を用いて包むことが定められている。

多様な食料が常時、しかも豊富に供給される高度産業化社会では、食や料理に関するタブーやルールは薄れ、その意味も理解されにくくなっているが、それでもなお「冷飯(ひやめし)を食わされる」などの言語表現のなかなどに、われわれの文化がかつてもっていた食や料理のタブーやルールを、断片的にではあっても知ることができる。

[波平恵美子]

普及版 字通 「料理」の読み・字形・画数・意味

【料理】りよう(れう)り

(坦之・隠之)の哭するを聞く

(坦之・隠之)の哭するを聞く に、輒(すなは)ち悽惻を爲す。(韓)康伯に語りて曰く、汝

に、輒(すなは)ち悽惻を爲す。(韓)康伯に語りて曰く、汝 (も)し

(も)し 官と爲らば、當(まさ)に好く此の人を料理すべしと。

官と爲らば、當(まさ)に好く此の人を料理すべしと。字通「料」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「料理」の意味・わかりやすい解説

料理

りょうり

food preparation; cooking

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の料理の言及

【日本料理】より

…日本の風土と社会の中で形成されてきた料理。広義には日本人が食べてきた料理ということができるが,ことさらに日本料理という場合は,洋風,中国風などの料理に対して,〈日本特有の〉とか,〈伝統的な〉といった性格をもつものとしての呼称である。…

【料理人】より

…食物の調理を業とする人をいう。しかし〈料理〉の語には,もともと食物を調理する意はなく,日本に移入された漢語がそうであったように,物事の処理というのが現代にいたるまでの中国の用法である。日本では平安初期ころから現在と同じ意味で〈料理〉の語を用いるようになっているが,料理人の語は室町時代になってから見られるようになる。…

※「料理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...