精選版 日本国語大辞典 「海底」の意味・読み・例文・類語

わた‐の‐そこ【海底】

- 枕 海底の奥深い所の意で、「奥(おき)」と同音の「沖」にかかる。

- [初出の実例]「和多能曾許(ワタノソコ) 沖(おき)つ深江の 海上の 子負(こふ)の原に」(出典:万葉集(8C後)五・八一三)

かい‐てい【海底】

- 〘 名詞 〙 海の底。うなぞこ。〔三教指帰(797頃)〕

- [初出の実例]「雲上の龍くだって海底の魚となり給ふ」(出典:平家物語(13C前)一一)

- [その他の文献]〔郭璞‐遊仙詩〕

うな‐ぞこ【海底】

- 〘 名詞 〙 海の底。

- [初出の実例]「岩は唯汐に曝れ、浪に弄ばれた果が、終には海底(ウナゾコ)深く運び去られて」(出典:青春(1905‐06)〈小栗風葉〉秋)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「海底」の意味・わかりやすい解説

海底

かいてい

sea floor

地球の表面で、海水に覆われているところ。地球の全表面積のうち約70%は海水に覆われ、海底となっている。人間は陸上に生活の場を築いてきたので、陸地に関心を奪われ、ともすると海底のことを忘れがちである。しかし、地球全体を眺めると、陸地は例外的な異常部で、海底がもっとも普通の状態であると考えるべきである。残念なことに、海水は大気に比べて著しく透明度が低く、視覚による調査が困難だった。このため、私たちの海底に関する知識は、陸地に関する知識よりはるかに劣り、ときには、地球から38万キロメートルも離れた月でさえ、明部に関する限り、海底よりは多くのことがわかっていると極言する人すらある。しかし、最近の目覚ましい科学技術の発達で、調査も急激に活発になってきた。その背景には、陸上の資源が枯渇してきて、海底資源の利用を余儀なくされつつある事実や、陸上に山積しつつある産業廃棄物を海底に投棄する必要性などが存在している。

[安井 正]

海底地形

海底探査の歩み

航海が、もっとも容易で、もっとも経済的な大量輸送手段であることは、今も昔も変わらない。航海の安全には、海の深さを知ることが必要である。海の深さを測る「測深」が船の発明と時を同じくして生まれたことは、想像にかたくない。船の先端で、ロープにおもりをつけたものを水中に垂らし、その着底までに繰り出されたロープの長さにより海の深さを測り、船の安全航行や陸からの遠近を知る手掛りとしていたことが、古代墳墓の壁画や聖書の記述からもうかがえる。当然のことながら、海岸に近い浅海の海底地形がまず調べられていった。

19世紀に入ると、海底電線を敷設して、電信により大陸間の情報交換を迅速化する事業が始められた。1851年から数次にわたり、敷設予定経路に沿って、北大西洋の測深が精力的に行われた。当時の測深は、麻ロープの先端におもりをつけて海中に投じ、着底までに繰り出されたロープの長さを基にして深さを、またおもりの先端のへこみの牛脂に付着してきた試料により底質を知る「索測深」が唯一の方法であった。ロープの回収に蒸気エンジンが使われてはいたが、1回の測深に要する労力も時間も莫大(ばくだい)であったうえに、精度にも問題があった。にもかかわらず、大西洋の中央部の大西洋中央海嶺(かいれい)を探り当て、伝説中のアトランティス大陸を発見したとたいへんな話題になった。

第一次世界大戦後に音響測深機が発明され、第二次世界大戦後の電子技術により改良されて、測深は、労力も要らず、連続的に精確な記録が得られるようになった。その結果、海底地形に関する知識も飛躍的に増大して、かつて資料のないころは平坦(へいたん)と考えられた深海底にも、陸上と同じように、山や丘もあるし、谷や川のような地形もあることがわかってきた。

[安井 正]

大陸棚と大陸斜面

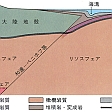

海底地形を深さ別に大きく分けると、大陸棚、深海底、この両者をつなぐ大陸斜面、大陸斜面と深海底の間にある海溝、深海底の真ん中に延々と続く中央海嶺とになる。

大陸棚は、海岸に引き続いた浅い海で、海水に覆われてはいるが、陸地の海岸部にある大陸台地の延長と考えられている。たいへんに緩やかな斜面で、平均勾配(こうばい)は沖へ1000メートル行くと2メートル深くなる割合である。おまけに平坦で、比高が20メートル以上の堆(たい)や礁(しょう)はほとんどない。

大陸棚を沖に向かっていくと、急に海底の傾斜が大きくなり、深海底へ落ち込んでいく大斜面となる。これが大陸斜面である。大陸棚と大陸斜面との境の深さは、平均で約140メートルである。傾斜が大きいといっても、平均で1000メートル当り70~80メートルの割合で、陸上の地形に比べれば、それほど大きなものではない。しかし、比高が4000~5000メートルあることは珍しくはないから、もし直接眺めることができれば、一大景観であることは間違いない。

大陸斜面は、やがて深海底へと移行していくが、日本のような島弧の沖合いでは、いったん海溝とよばれる狭く細長くて深い凹部へ落ち込んだのち、ふたたび浅くなって深海底となる。大陸棚から大陸斜面にかけては、所々に海底谷(かいていこく)とよばれる幅広くV字型のへこみが深海底へと続いている。陸上の河川の延長上のこともあるし、旧河口の延長上のこともある。ときどき、海水と浅海の沈殿物とが混ざり合って海底谷を流れ落ち、陸性堆積(たいせき)物を深海に運び込む。この海水と泥砂との流れを混濁流またはタービダイトturbiditeとよぶ。とくに海底地震などにより大陸斜面の一部が崩れて大量の泥砂が混入すると、混濁流の規模が大きくなり、ときには秒速20メートル以上の激流となって流れ落ち、海底を大きく侵食するばかりでなく、海底電線が切断されたりする。

[安井 正]

深海底の地形

大陸斜面が直接深海底に移行しているときには、混濁流によって運び込まれた泥砂は深海底に堆積する。大陸斜面からあまり遠くない所に高まりがあると、堆積物はせき止められて厚い堆積層となり、基盤の小さな凹凸を覆い隠して、平坦な深海平原となる。堆積物で覆い隠されない高まりは、その形状と密集度とにより、海丘、海山、ギヨーguyot(平頂海山)、海台、あるいは海山群、海山列、海山脈などとよばれ、へこみは海盆、トラフtroughなどとよばれる。海底谷を流れ落ちた混濁流は、ときには余勢を駆って深海底をも侵食し、河床状の浅いへこみと、その両側に沖積堤状の高まりをつくり、深海チャネルとして海底谷につながっている場合もある。

大陸斜面と深海底との間に海溝のある場合は、陸性の堆積物は大部分が海溝でせき止められて、沖合いの深海底にはすこししか到達しない。したがって、海底の基盤の凹凸も埋没されることなく保存されて、平均比高300メートル、平均直径数キロメートルの海丘が広い範囲にわたって続く深海海丘域となっている。大陸との境に海溝のない大西洋では深海底の大部分が深海平原となり、海溝に取り囲まれている太平洋では深海底の80%は深海海丘域となっている。

大洋の中ほどには、三大洋にまたがって地球を取り巻く形で、比高3000メートル、幅約1100キロメートルの中央海嶺が延々と連なり、総延長は7万5000キロメートルにも及んでいる。中央海嶺の軸にあたる中央部は、幅が20~30キロメートル、比高約2000メートルの谷となっており、リフト(中軸谷)とよんでいる。中央海嶺は、所々で数十キロメートルから数百キロメートルにも及ぶ水平断層のような食い違いが生じている。この断層の両側では水深や地形にも非常にはっきりした不連続が生じていて、この部分を地形からは断裂帯とよんできたが、成因のほうからはトランスフォーム断層にあたる。実際の海底地形は複雑でまだ詳しいことのわからない部分もある。

[安井 正]

海底の底質

底質調査

海底の底質は、岩石と堆積物とに大別される。底質は、かつては索測深に用いるおもりの底面のへこみに牛脂を塗って、着底時に付着してくる物質を調べる以外に方法がなかったので、非常に単純な分類しかできなかった。その後、つかみ取り式の採泥器が考案されて、軟らかい底質の場合には、ある程度は多量の採取が可能になって、海底表層部の組成がわかってきた。さらに、金属パイプを海底に打ち込むピストン・コアラーが使用されるようになって、堆積物の成層の順序を乱すことなく、10メートル以上のコア(柱状試料)が採取できるようになり、堆積の歴史が徐々に明らかにされてきた。岩石についても、以前は開口部の周縁に歯の付いたバケツ状のドレッジャーで岩盤の露出した海底を引き回して、たまたま欠けた岩片を採取したり、つかみ取り採泥器に偶然挟まれてきた礫(れき)を回収したりして、表層の岩石の種類を知ることができる程度であった。最近になってようやく、大陸棚はもちろんのこと、深海底でも堆積物ならば1000メートル以上、岩石でも数十メートルに達するボーリングが可能になって、基盤の岩石の種類や年代もしだいに判明しつつある。

[安井 正]

構成物質

海底を構成する物質を起源別に分けると、(1)陸が侵食されてできた岩砕が、河川、大気などを通じて海中に搬入されて沈殿した。(2)海中の生物の遺骸(いがい)が沈殿した。(3)海水中の溶存物質が析出して沈殿した。(4)海面に降下した宇宙物質が沈殿した。(5)人為的に投棄されたものが沈積した。(6)火山活動により、直接または空中を経由して海中に付加された。などがあるが、これらが単独に存在するわけではなく、複雑に入り組んだ状態となっている。このうち(4)の宇宙物質としては、宇宙塵(じん)や隕石(いんせき)が衝突したときに、衝撃で溶けた破片が大気中で固まったテクタイトなどがあるが、ごく微量で他の物質の間に介在する程度である。また(5)の人為的投下物質も量としては多くはないが、北大西洋のヨーロッパ―北アメリカ間の航路沿いの海底には、かつての高速客船から捨てられた石炭がらが分厚く沈積して、その下にある堆積物の採取を阻んでいる。

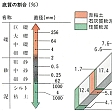

いったん海水中に浮遊した岩砕は、その粒子の直径の2乗に比例する速度で沈降する。たとえば粒径1ミリメートルくらいの粗砂は1000メートル沈むのに約20分しかかからないが、粒径1000分の2ミリメートルの粘土は1000メートル沈むのに9年あまりもかかる。海水に動きがなければ、海中に流入した岩砕はその場所で沈殿して堆積するが、一般には海流にのって運搬されるから、粗いものほど海岸近くに、細かいものほど沖のほうに堆積する。逆に、底質の粒径の分布から、堆積するまでの経路や過程を知る手掛りが得られる。このため、底質を粒径により分けることが行われている。もちろん、実際の底質は各種の粒径のものが入り混じっているので、その組成を表す方法がいろいろ考案されている。

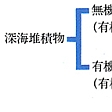

陸から加えられる岩砕の大部分は沿岸部で堆積するから、外洋の深海底に沈殿する陸性の物質は、シルトや粘土の細かいものばかりで、量も著しく微量になるので、海中の生物の遺骸や海中の溶存物質の析出したものなどの占める割合が大きくなる。生物の遺骸など有機性の物質が30%以上含まれているものは、有機堆積物と名づけられている。

[安井 正]

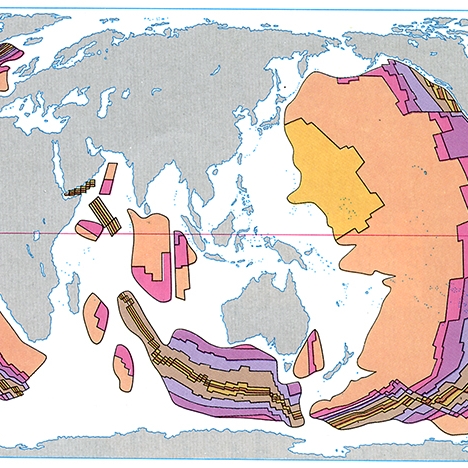

無機堆積物

赤褐色ないし暗褐色を呈しているところから、赤粘土ともよばれている。水深の深い海底にみられ、陸上の粘土鉱物と同じ組成で、直径が1000分の2ミリメートル以下の微粒子からなる。生物遺骸の主成分である炭酸カルシウムが低温・高圧下で底層水に溶解されて海底に沈殿せず、陸性堆積物が主になるからである。溶解を始める深さは約5000メートルであるから、それ以上の深さのところの多い太平洋にもっとも多く、その約半分は赤粘土で覆われている。

[安井 正]

有機堆積物

羊かんのような状態をしており、軟泥ともよばれている。有機堆積物のうちの大部分は石灰質軟泥で、全海底の約48%を占め、とくに水深の割合に浅い大西洋では70%近い海底は石灰質軟泥で覆われている。その組成の大部分は有孔虫の球形の石灰質外殻が沈殿したものであるが、浅い特殊な環境のもとでは、海水中に溶解されている炭酸石灰が析出して沈殿し、純粋に近い炭酸石灰の堆積している所もある。炭酸石灰の含有量は高く、平均でも82%に達し、白色を呈している。生物の遺骸を含むため、粒径は粗く、不ぞろいでざらざらした感触である。春先に珪藻(けいそう)が爆発的に増殖する高緯度の亜寒帯前線付近で炭酸石灰を溶解する深海底では珪質軟泥が目だっている。

[安井 正]

陸性堆積物

ときには外洋の赤粘土や軟泥に混じって礫(れき)などの粗い陸性堆積物が採取されることがある。大陸棚上に沈殿しいったん落ち着いたものが、海底谷や深海チャネルを通って間欠的に流れ落ちたり、海底地震のときなどに大陸斜面の一部に崩壊がおこり、混濁流として沖合いにまで達したものが二次的に堆積した場合と、砂礫を取り込んでいた大陸氷河が海上に押し出され、漂流中に溶けて砂礫だけが海底に堆積した場合とがある。

[安井 正]

堆積速度

沿岸から遠い深海底の堆積物の積もる速さ(堆積速度)は、粒径のもっとも細かい赤粘土の所では1000年につき数ミリメートル、有機物の多い石灰質軟泥でも1000年につき数センチメートルにすぎないが、陸地の周縁部ではもっと大きくなり、一般的には1000年につき数十センチメートルである。なかには、大陸斜面の脚部にある凹部などで1000年につき数メートルの堆積速度が推定されることがあるが、混濁流などにより二次堆積物が大量にたまったもので、この堆積速度がつねに保たれているわけではない。陸に近い所では、少なくとも1000年に数十センチメートルずつ堆積物が積もっていくから、年月のうちに上部からたいへん高い圧力を加えられ、未凝固堆積物もしだいに凝固堆積物を経て堆積岩へと変化していく。最初の堆積物に礫がたくさん混じっていた場合には礫岩に、大部分が砂の場合は砂岩に、泥の場合は粘板岩や頁岩(けつがん)に、多量の火山灰が含まれていた場合には凝灰岩に、貝殻や有孔虫の遺骸が多量に含まれていた場合には石灰岩となる。

海底の火山活動で、岩漿(がんしょう)が海底に直接噴出すると、火山の孤島となるか海山となり、底質は岩石が露出する形になる。その後年代がたつと海水中の懸濁物質や生物の遺骸が沈殿して堆積物で覆い隠されていくが、潮流や底層流が強いと堆積を妨げられ、またいったん沈殿した堆積物をもはぎ取って洗い流すので、相当の期間は露岩のままである。同じ火山性の岩石でも、大陸や島弧に近い海底のものは、主として安山岩に近い組成でできているが、大洋の中のものは主として玄武岩に近い組成となっている。

堆積物と堆積岩の下にも基盤となる岩石がある。上層の厚みの薄い所をねらってボーリングを行い、基盤岩の一部を採取した結果、大陸や島弧近くは安山岩質で沖合いは玄武岩質という、同様な結論になりつつある。

[安井 正]

海底の生い立ち

陸地と海底

測深にたいへんな労力を要して測深資料が少なかった時代には、海底地形には非常になだらかな起伏しかないように思われていた。海底においては堆積作用のみが行われ、陸上にみられる侵食作用は行われてはいないから、海底に峻嶮(しゅんけん)な地形のないのは当然のようにも考えられた。しかし測深技術の進歩とともに、深さのわかる範囲が点から線へ、線から面へと広がって、ある程度細かい地形がつかめるようになると、海底にも、陸上よりも雄大な大山脈や急な崖(がけ)、火山、峡谷などがあることが明らかになってきた。したがって、陸の陥没したところが、海水に覆われて海になったとする考え方が出ても不思議ではない。

しかし一方では、海洋底の基盤岩石は玄武岩質であるのに、大陸部は安山岩質となるなど、海洋底と陸とが根本的に異なることを示す事実もある。地震がおこると地震波は地球内部を弾性波として進み、物質が不均質の場合には反射と屈折を繰り返し、しだいに減衰していく。この波動を地表のあちらこちらで観測、解析すると、内部物質中の波速とその厚みを推定することができる。地震はいつ、どこでおこるかわからないが、火薬を爆発させれば、小さな地震と同じような弾性波をおこすことができる。そこで、地表または海面付近に、多くの受波器(ジェオ・フォーン)を適当な間隔に配列し、火薬を爆発させて、地下数百キロメートルの深さまでの構造を研究する爆破地震学が発達した。その結果、陸地と海底とは、見かけのうえでは海水に覆われている・いないの違いにすぎないが、本質的に構造そのものが異なることがわかってきた。

[安井 正]

陸との地殻構造の相違

平均的にみて、海の場合は表面から、密度1.03、縦波の速さ毎秒1.5キロメートルの海水の層4.5キロメートルがあり、その下に密度2.3、縦波の速さ毎秒2キロメートルの軟らかな堆積物の層が450メートル、さらにその下は密度2.7で縦波の速さ毎秒4~6キロメートルと変化の大きい層になり、堆積物と火山物質とが混じり合って固まりつつある状態にある。その下に密度2.98、縦波の速さ毎秒6.7キロメートルの玄武岩質の岩石の層が4.7キロメートルにわたり存在し、その下に密度3.4、縦波の速さ毎秒8.1キロメートルの橄欖(かんらん)岩が現れる。玄武岩質の層と橄欖岩の層との変わり目は、地下の地震波の速さに飛躍のおこる深さがあることを発見した人の名にちなみ、モホロビチッチ不連続面、または略してモホ面とよばれている。

これに対して陸の下では、地表から約18キロメートルは、密度約2.73、縦波の速さ毎秒約5.9キロメートルの花崗(かこう)岩質の岩石で占められ、その下は密度2.98、縦波の速さ毎秒6.7キロメートルの岩石の層が17キロメートルあり、さらにその下に橄欖岩の層が現れる。この花崗岩の下の層は、密度と波の速さも化学組成も玄武岩と同じであるが、結晶状態の異なる斑糲(はんれい)岩からなっている。したがって、密度の小さい岩石と大きい岩石との境をなすモホ面は、海では海面下11.4キロメートルにあるのに、陸では地表下35キロメートルの深い所にあり、密度の軽い花崗岩と斑糲岩からなる大陸塊が、あたかも氷が水に浮くように、重い橄欖岩の層の上に浮いている形になっている。したがって、海は陸が陥没して海水に覆われたものではなく、海底と大陸とはもともとまったく別であると考えるほうが自然である。

[安井 正]

プレート理論

大陸は、陸上でみつかった最古の岩石から、約40億年前には存在したと考えられている。海と陸とが別個にできたとは考えにくいから、海も同じぐらい昔からあったはずではあるが、海底から採取された岩石は古いものでもせいぜい1億年前で、それ以上のものはみつかっていない。また爆破地震学によれば軟らかい堆積物と固まりかけている堆積物との層をあわせても、約2キロメートルであるが、堆積物の積もる速さは、遅い所でも1000年につき数ミリメートルはあるから、せいぜい最近数億年分の堆積物が認められるだけで、それより古い堆積物は行方がわからないことになる。

陸と海底との性質の相違はほかにもたくさんある。地磁気の異常は、陸上では小さいか不規則であるが、海底では規則正しく中央海嶺(かいれい)の中軸谷に平行する縞(しま)状となる。地表を横切って地中から外へ流れ出る熱流量、地殻熱流量も、陸上では地表付近を構成する岩石の放射性元素の量に比例し、地殻の有する放射性元素の発熱量の総和から説明がつくが、海底では地殻の岩石の発熱量では説明がつかず、かつ中央海嶺から遠ざかるにしたがって小さくなっている。

このような多くの現象を包括的に説明する仮説として考え出されたのが海洋底拡大説であり、さらにそれを一般化したのがプレート理論である。地球表面は厚さ約100キロメートルのリソスフェアlisosphereとよばれるプレート状の物質で覆われている。プレートの下はアセノスフェアasthenosphereと名づけられる物質で、通常の感覚では弾性体であるが、非常に長い時間で考えれば流動体とみなすことができる。したがってプレートのように非常に動きの遅い場合には、その境界に摩擦は生じない。海洋リソスフェアは、中軸谷に沿って地球深部からわき上がってくるマグマの噴出、嵌入(かんにゅう)などによって生成される。ほぼ連続的に生成されるので、リソスフェアは中軸谷の両側に広がっていく。マグマが付加された直後は、プレート全体が高温であるから、密度も小さく厚みもあり、したがって水深も浅く、磁性も示さない。

中軸谷では、海底を通じての熱放出量、地殻熱流量が大きいので、リソスフェアは急激に冷却されて、温度がキュリー温度(573℃)より低くなる。そのときに、その場所の地磁気の極性に応じた磁性を獲得する。地球の磁場は、過去300万年に十数回の割合で南北両極が入れ替わっているから、拡大するリソスフェアも、それに応じて中軸谷に平行して正逆交互に帯磁した縞(しま)状の構成となり、海面で地磁気を測定すると、縞模様の異常が現れるようになる。さらに中軸谷から遠ざかると、リソスフェアの温度はますます下がり、地殻熱流量も小さくなり、また熱収縮で厚みも減り、水深は深くなっていく。大陸リソスフェアと接するときに、海洋リソスフェアが十分に冷却されていて、大陸リソスフェアの密度より大きくなっていると、その下へ沈降していき、そこに海溝が生ずる。大陸と接しても、リソスフェアの密度に差がなければ、大陸と一体となって同一のプレートを構成する。

このプレートの動きは、中軸谷に沿った地震が、両側に押し広げられるような力でおこされるのに対し、海溝付近の地震は、互いにぶつかり合うような力でおこされることでも裏づけられる。深海底でボーリングを行った結果でも、基盤岩の直上の堆積物の年代は、中央海嶺付近がいちばん新しく、遠ざかるにしたがって古くなっていることが実証された。

潜水調査船は、長年暗黒であった海底を直接目で見ることを可能にした。大西洋中央海嶺の中軸谷では、枕(まくら)状溶岩が間欠的に生成されているさまが見られたし、太平洋側の中央海嶺の一種、東太平洋海膨(かいぼう)のメキシコ沖では、海中をすさまじい勢いでわき上がる大噴気柱が何本も目撃されている。いずれも中央海嶺で行われている火成活動の活発さを実証する現象である。また逆に、中米海溝においては、海底が海溝直前で海溝に平行した幾重もの正断層を生じており、また海溝の底部では平滑な堆積面の中央部に、海溝の軸方向に、堆積物の攪乱(かくらん)された溝が非常に明瞭(めいりょう)に帯状に続き、海底堆積物が海底下に吸い込まれていく状態を如実に示している。

海底の移動の速さは、推定の根拠によっていろいろな値が出されているが、ほぼ1年に数センチメートルから十数センチメートルと見積もられる。速さの相違は、プレートが回転運動をしており、回転の中心軸からの距離に比例すると考えられている。

[安井 正]

海底の利用と開発

海底資源

かつて海底の利用は大陸棚、それも海岸付近の浅い所に限られていた。陸上の沿岸部にある鉱床が海域にまで延びているのを追って採鉱を進める程度であった。たとえば、石炭の鉱脈を陸上から掘り進んだ海底炭田、水深数メートル程度の海底に掘られた油井や天然ガス井、漂砂鉱床としての砂鉄、砂錫(さすず)、砂金、砂ダイヤなどの採鉱など、いずれも小規模なものであった。最近は陸上の鉱物資源の枯渇、沿岸平野部にある未利用地の減少などのために、大規模な海底利用が計画されつつある。その背景としては、科学技術の進歩により、いままで未知とされた深海底の実態が明らかにされつつあるとともに、その利用方法にも実現性が出てきたことが大きな推進力となっている。

石油、天然ガスの採掘も、沿岸部からしだいに沖合いの深い所に進出しつつある。いまやボーリングだけならば数千メートルの深海底でも可能であるが、採油のためのプラットフォームを建設維持することは、資金的に、もっと浅い海域でしかできない。現在までのところ、1978年にメキシコ湾の北岸の水深312メートルに建設され、操業中のコニャック油田が最深である。北海油田は水深150メートル前後の大陸棚で行われているが、高緯度で暴風雨の常襲海域であるため、プラットフォームの流出、倒壊などの事故が数次にわたっておこり、自然の恐ろしさを現示している。

海底にはまだ約4000億キロリットルの石油が発見されずに埋蔵されているといわれ、その大部分はさらに水深の深い所と北極海にあると推定されている。いずれも自然環境のより厳しい所で、それを克服して発見、利用する努力が続けられている。

海底資源のもう一つの目玉は重金属である。マンガンと鉄の酸化物および水酸化物を主成分とする沈殿物が、岩石や有孔虫の外殻などを核として年輪状に層をなして塊となっているマンガン団塊が海底に敷き詰められた海域があることは、19世紀末から知られていた。直径が1000分の数十ミリメートルの細かなものから、乾燥してもなお800キログラムを超す巨大なものまであるが、ジャガイモくらいの大きさが普通である。堆積速度の遅い赤粘土の底質の所に密集しているが、深海底層流の強い所はとくに有望視され、中部太平洋、マルケサス諸島付近、ドレーク海峡付近、東インド洋赤道海域、喜望峰沖などが注目を集めている。マンガン自体は価格も安く深海底から採鉱する価値はないが、1%近いニッケル、0.5%の銅のほかに、微量ながらコバルト、モリブデンが含まれており、とくにニッケルは陸上埋蔵量の5倍にあたる2.9億トン、コバルトは陸上埋蔵量の実に60倍の約1億トンが海底に眠っていると推定される。

1964年に、紅海の中央部、深さ2167メートルの海底で、水温56℃、塩分1000分の261の高温濃塩分水(普通の底層水は、水温約2℃、塩分約1000分の35)が観測され同時に重金属に富む堆積物が採取されて以来、海底の中軸谷に熱水鉱床があるらしいことが推定されていた。最近になって潜水調査船の活躍により、東太平洋のメキシコ沖の約2600~2700メートルの中軸谷付近で、400℃を超える熱水の噴出柱の列とともに、約29%の亜鉛、約6%の銅さらに0.1%前後のコバルトを含む硫化鉄鉱床が発見された。金、銀、バナジウム、イリジウムなども多い高品位な鉱床といわれ、21世紀の鉱物資源として実態の調査と開発の準備が進められていると伝えられる。

[安井 正]

廃棄物の海底投棄

海底利用の他の形態として、産業廃棄物の海底投棄も問題化している。通常の廃棄物は大陸棚沿岸部の埋立てにも利用されているが、いちばん大きな問題は、放射性廃棄物の深海底投棄である。使用済み核燃料のような高レベルのものは再処理工場に回されるが、清掃に使用したものなど低レベルの廃棄物は、一定期間保管したのちに捨てられる。アメリカのように国土も広大で砂漠などの未利用地も広く、また楯状地(たてじょうち)などの変動のない安定地塊にも恵まれていれば、埋蔵投棄も可能であるが、日本などでは海洋投棄によらざるをえない。

すでに経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)では、1967年以来、低レベルの放射性廃棄物を、大西洋のイベリア半島沖、深さ約4000メートルの海底に投棄を続けている。日本でも低レベル廃棄物を海底に投棄する準備を進め、北緯30度、東経147度付近(房総半島の北東約850キロメートル)の水深約6000メートルの海底を、B点と名づけ有力候補地としている。

放射性廃棄物のなかには半減期の長いものもあり、無制限に海底に投棄することは危険であるので、国連の国際原子力機関(IAEA)が中心となってロンドン投棄協約London Dumping Conventionをつくり、投棄に種々の制限を設け各国に遵守を呼びかけている。この制限を守る限り、今後少なくとも4万年は危険はないものとしているが、一方ではさらに安全な投棄法として、海洋プレートといっしょに海溝部からアセノスフィアへ還元してやる画期的な方法についても、アメリカやIAEAで検討されている。

[安井 正]

海底の国際利用

人間がたいした技術をもたない時代には、海底は価値のない砂漠と同じにしか考えられず、沿岸から3海里(約5.6キロメートル)以遠は公海として、何をするのも自由とされていた。科学技術の進歩から海底の利用価値の高まりつつあった1967年の国連総会でマルタの代表が、深海底を国連の管理下に置いて人類の共有財産として平和目的にのみ利用すべきである、と提案し採択されて以来、海底問題は国際海洋法会議の争点の一つとなったが、1982年に至りようやく合意が成立した。

国家の主権を認め、陸上と同じに扱う12海里(約22キロメートル)の領海の外側に、大陸棚の形状により200海里(約370キロメートル)以上350海里(約648キロメートル)以内の、海底の鉱物資源や底棲(ていせい)生物資源が沿岸国に所属する海域を設けた。その外側の公海の海底資源は、人類共有の財産として国際的に開発して、そこからあがる利益は資源に恵まれない発展途上国のために使おうという考えのもとに、国際海底機構を組織して管理にあたらせることとなった。

海底の利用、開発が活発になるにつれ、海洋の在来の利用形態との間に対立を生じたり、陸上資源を中心にした従来の経済秩序に混乱が生じたり、解決を要する問題がたくさん出てくるであろうが、地球上における最後の資源として、国連の理念に沿うよう努力することが必要である。

[安井 正]

『上田誠也・小林和男他編『岩波講座 地球科学11 変動する地球Ⅱ 海洋底』(1979・岩波書店)』▽『佐藤任弘著『海底の地図』(中公新書)』▽『佐藤任弘著『深海底と大陸棚』(1981・共立出版)』▽『小林和男著『深海底で何が起こっているか』(講談社・ブルーバックス)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海底」の意味・わかりやすい解説

海底

かいてい

seafloor

海底の地形は表面から見ることはできないが,海洋観測船による音響測深(→音響測深法)で詳しく知ることができるようになり,さらに海底の堆積物や構造はドレッジによる採取やボーリングによる海底掘削,深海カメラ,地磁気,音波,地震波による探査などによって急速に明らかになりつつある。大洋底は深さ 4000~6000mで海底の主要部分にあたるが,そこにみられる特徴的なものとして,大洋中央海嶺,海山,それに深海平原と大洋底を縁どる海溝などがある。

大洋中央海嶺は深さ平均 4000mの大洋底のほぼ中央を幅数百km,高さ 2000~3000mの幅広い山脈として,地球を取り巻くようにすべての大洋を通じて数千km以上も連なっている。多くの場合,頂部には深さ 2000mにも達するような裂け目(中軸谷)が続いており,海底に流出した枕状溶岩や噴気孔がみられ,火山活動と微小地震が活発なことが知られている。また,中央海嶺の山頂は直角方向にしばしば数十~数百kmもずれていて,ジョン・T.ウィルソンによりトランスフォーム断層と名づけられ,特殊な活断層と考えられている。

海山は底面が円形ないし楕円形の円錐状の高まりで,高さ 1000m以上のものをさし,それ以下のものを海丘と呼ぶ。地形的には誕生してまもない陸上の火山と似ていて,採取された玄武岩質岩石からすべてが海底火山と考えられる。なかには水深 6000mの海底から比高 4000~5000mに達するものもあり,陸上の火山よりはるかに巨大な高まりである。海底では陸上のようにすぐ浸食されないからであろうと思われる。これまでに,太平洋だけでも約 2000の海山が発見されている。孤立しているものもあるが,多くは海山群をなしたり,一線上に並ぶ海山列をつくったりしている。

海山のなかには頂部が平坦に切られたような平頂海山(→ギヨー)がある。平頂部の深さは 200mから 2500mとさまざまであるが,表面に円磨された玄武岩礫や化石サンゴ礁が見出され,その年代によると,白亜紀から古第三紀始新世にかけての間に海面上で火山島として波食されたのち,海底の沈降に伴って今日の深さまで沈んだと考えられる。1946年にこれを発見した H.ヘスが地理学者アーノルド・H.ギヨーの名をとってギヨーと名づけた。北海道襟裳岬の沖にある襟裳海山はギヨーの仲間である。

深海平原は大西洋のように海溝のない大洋底の大陸縁辺部の近くに発達し,ほぼ水平な海洋底でその広がりは 200kmから 2000kmにも達する。

海溝は大洋底の縁にある弧状の細長い溝状のくぼみで,急斜面で囲まれ,断面は陸側に急な非対称の V字型をしている。日本では深さ 6000m以上のものを海溝とし,より浅いが似たような凹所をトラフと呼んでいる。日本海溝(最深部 8412m),南海トラフなど西太平洋には多くの海溝がある。マリアナ海溝にあるチャレンジャー海淵(1万920m深)は海底の最深部になる。

海底は広く堆積物に覆われ,大陸棚と大洋底の堆積物に大きく分けられる。主として陸上の河川から運ばれた礫砂泥などの陸源物質はほとんど大陸棚に堆積する。礫や砂は海岸沿いに堆積し,より深くなるにつれて細砂,シルト,粘土となっている。しかし,大陸棚外縁にはしばしば過去の浅海性砂礫が分布していることと,大陸棚上には陸上河口に連なる溺れ谷がみられることなどから,大陸棚は第四紀氷河時代の海面変化に伴う浸食と堆積によって基本的にはつくられたと考えられる。大陸棚は日本のような弧状列島では狭く,三陸沖でも幅 30~50kmにすぎない。

大陸斜面上の海底谷は,海底地すべりなどにより砂や泥が混濁して比重の大きな水塊となり,乱泥流(混濁流ともいう)となって流下したため浸食されたとされ,乱泥流はトラフ底や大洋底にも達し,深海扇状地を形成する。

大洋底の堆積物になると陸源物質はきわめて少なく,海水温などの関係もあり,およそ 4000mより浅い区域には石灰質の有孔虫,ナンノプランクトンなどの遺骸からなる石灰質軟泥,より深い区域にはケイ藻,放散虫などの遺骸からなるケイ質軟泥,チョコレート色の赤粘土が主として分布し,宇宙塵も含まれる。堆積速度は 1000年につき数mmと見積もられる。

陸地と海底にはさまざまな違いがあるが,海洋地殻と大陸地殻にも大きな違いがある。大陸地殻が主として花崗岩質岩石からなり厚さの平均が 30kmもあるのに対し,大洋底の地殻はより密度の大きい玄武岩質岩石からなり約 5kmほどの厚さしかない(→地殻)。海底下数十kmの深さには流動性に富む上部マントルの低速度層(アセノスフェア)があり,これより上を海洋リソスフェアあるいは海洋プレートと呼んでいる。アルフレッド・L.ウェゲナーの大陸移動説に始まり,海洋底拡大説から発展したプレートテクトニクスの考えによれば,海洋プレートは大洋中央海嶺においてマントル上昇流に由来する火山活動によって生成され,年間数cm速度で水平方向に移動拡大し,やがて海溝で沈み込んでマントル中に消滅すると考えられている。したがって 38億年という古い年代が知られる大陸地殻に比較すると,海洋底の年代は常に新しく,2億年以上古いものは知られていない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「海底」の意味・わかりやすい解説

海底 (かいてい)

ocean floor

固体地球表面のうち海水におおわれている地域。大陸性地殻を有する大陸棚,大陸斜面と海洋性地殻をもつ深海底とに分けられる。海洋性地殻とは海底表面からモホロビチッチ不連続面までの厚さが7~10km以下で,上から順に堆積物層,玄武岩溶岩,貫入岩層(海底第2層),玄武岩質深成岩(斑レイ岩)層(第3層)から成り,花コウ岩層をもたない地殻のことである。大陸性地殻と海洋性地殻の境界は大陸斜面下部の水深2000~4000mの所にあることが多いが,海陸境界は地域によって深さが異なるうえ,堆積物がきわめて厚い地域では,水深と地殻構造とは相関があるとは限らないので,厳密には基盤岩の地形と地下構造を知らなければ境界は決められない。このように定義された深海底の地表全体にわたる総面積は306.5×106km2,地球表面全体のちょうど60%である。これに対して,海面下の大陸性地殻の総面積は55.4×106km2で,地表全体の10.9%,深海底の18%である。深海底は海溝や海山とごく堆積物の厚い部分を除くとほとんど(約80%)が4000mから6000mまでの水深をもつ。水深値は海底の年齢の平方根に比例して,海底が古くなるほど深くなる傾向が知られている。これは海底のリソスフェア(岩石圏)が時間とともに冷え固まってしだいにその厚さを増すためだとされている。これまでに確認された最古の深海底の年齢は2億年弱で,それ以前の深海底は海溝から沈み込んで消えてしまったと考えられている。陸上には2億年よりもはるか以前の海洋性地殻のかけらが取り込まれて残っている。それらを調べると2億年よりも古い深海底も,現在の深海底と地殻構造や化学成分にはまったくちがいはなかったことがわかる。

執筆者:小林 和男

海底の生物

海底を中心に生活する生物を底生生物(ベントスbenthos)という。ベントスは甲殻類,棘皮(きよくひ)動物,軟体動物,多毛環虫類など多くの動物群を含んでいる。また,海底付近にすむ魚類や海藻も底生生物に含まれる。海底の堆積物の中にすむもの,堆積物の表面にすむもの,海底の岩,石,貝殻などの表面に固着してすむもの,さらにそれらの生物の体の中や表面に寄生・共生してすむものなどがみられる。生物の種類数は浅い海底ほど多く,水深0~20mに大部分の種類が集中している。また堆積物底(砂・泥底)よりも岩礁転石底に多い。海草や海藻,造礁サンゴなどが海底に生育すると,複雑な構造をもった海底ができるので,より多くの底生生物にすみかを提供することになり,種類数の急激な増加がおこる。深海底では,種類数は著しく少なくなるが,これは生物の進化が浅い海で始まったことと,生息可能な場所が深海底では限られるためであり,一つの生息場所内の種数では,むしろ浅海底より多いといわれている。海底にすむ生物たちも,そのほとんどは卵または幼生の時期に1度プランクトン生活をする。これはその種の生活域(分布)を広げるのに役立っていると考えられる。海底にすむ生物の栄養を支えているのは,浅い海底では,大型の海草や海藻と植物プランクトンであり,深海底の動物は,上から落ちてくる動植物プランクトンや魚類の死骸またはふんとバクテリアがおもな食べ物である。そのため深海の動物の量は,表層の生産力とほぼ平衡しており,高い一次生産力をもつ海では,海底の動物量も多い。

執筆者:向井 宏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

最新 地学事典 「海底」の解説

かいてい

海底

sea floor ,seafloor

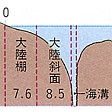

海に覆われた固体地球の表面。地球表面の約70%を占める。海底は4つの部分に分けられる。大陸棚を主体とする深さ200mよりも浅い部分は全海底の7.6%。大陸斜面上部を主体とする深さ200~2,000mの部分は8.5%。この両者は通常,大陸地殻からなる。深さ2,000~6,000mの部分は全海底の82.7%を占め,1.2%を占める深さ6,000m以上の部分とともに海洋地殻からなる。そのうち深さ4,000~5,000mの部分が最も広く33%。

執筆者:茂木 昭夫

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...