翻訳|development

精選版 日本国語大辞典 「発生」の意味・読み・例文・類語

はっ‐せい【発生】

- 〘 名詞 〙

- ① はえ出ること。うまれ出ること。また、物事の起こること。生じること。

- [初出の実例]「両儀開て万物発生する迄、皆化也」(出典:古文真宝彦龍抄(1490頃))

- 「時にしたがひ、身を運動し、陽気を助けめぐらして発生せしむべし」(出典:養生訓(1713)六)

- [その他の文献]〔潜夫論‐夢列〕

- ② 生物学でいう語。

- (イ) ある基準の細胞状態から、さらに複雑高次な細胞状態に不可逆的に変化すること。

- (ロ) 個体における形態形成の初期過程。受精卵が卵割を経て各器官の形態形成をする過程。

改訂新版 世界大百科事典 「発生」の意味・わかりやすい解説

発生 (はっせい)

development

個体発生,つまり多細胞生物における個体形成の過程。生物の体は受精(有性生殖)の結果として生じた1個の受精卵から,それぞれの種のもつ体制の複雑さに応じて,単純から複雑へと段階的に構築される。

動物の発生

有性生殖の過程は単細胞生物にも存在するため,この過程を発生の概念には含めないとする考え方もある。しかし,無性生殖を併用する一部の無脊椎動物は例外としても,大部分の無脊椎動物およびすべての脊椎動物において,有性生殖の過程を経ずに新個体がつくられることはない。この意味で個体発生過程は,配偶子の段階から出発する一連の過程とみなすべきであり,有性生殖過程をその重要な成分とするのが正しいと考えられる。

配偶子は多細胞動物の体内に見られる唯一の半数性の細胞(染色体の数が体細胞の半分)であり,生殖細胞の減数分裂によって生ずる。その際,雌の生殖巣からは大型の卵が,雄の生殖巣からは小型で運動能をもった精子が生ずる。ただし卵の場合は,減数分裂は必ずしも生殖巣内で行われるとは限らず,卵巣から放出されて初めて減数分裂を開始するもの(ヒトデ,ゴカイなど),減数分裂の途中で放卵を待つもの(ヒト,カエル,ホヤ)など,種によってさまざまである。しかしいずれにしても,それぞれ卵と精子に由来する二つの半数性の核が,卵の細胞質中で合体することによって,倍数性の核をもった受精卵が生ずるという点に違いはない。

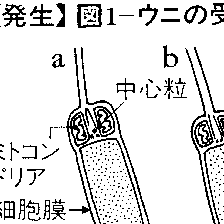

受精,卵割,胞胚形成

卵巣から放出された卵は,水中,親の体上,体中など,種ごとに定められた環境で精子と遭遇して受精する(図1)。最初の1匹の精子によって受精した卵は,その表面からある種の物質を分泌して,みずからを特殊な膜(受精膜)で包むか,すでに備わっている膜を変成させるなどして,余分な精子が侵入できないようにするとともに,細菌の侵入や物理的な障害などからの安全をも確保する。

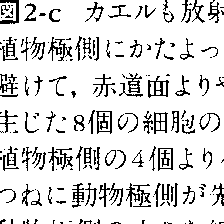

受精膜に包まれた巨大細胞である受精卵は,まもなくやつぎばやに分裂をくり返して細胞の大きさを減じ(卵割,図2),その外形から桑実胚morulaとよばれる時期を経て,数百個の正常に近い大きさの細胞からなる胞胚blastulaに至る。この過程で生じた細胞塊の中心には卵割腔とよばれる腔所が形成され,細胞はこの腔所の周辺に1層から数層をなして分布する。これらの細胞は隣接するものどうしの間に特別な接着構造を生じ,全体として1枚の上皮(および,ときとしてそれに包まれた多少の細胞群)を構成する。

胞胚の構造は簡単であるが,多細胞体の種々のより複雑な構造を構築するための基本となるものである。昆虫類の卵などのように,中心に多量の卵黄をもつために胞胚腔(卵割腔)を生じないものでも,細胞が胚の周縁に1層に配列するという点は変わらない。胚はこの時期に至って,初めて多細胞生物として確立すると考えられるが,それを裏づけるかのように,多くの動物種において,この時期に受精膜が脱ぎ捨てられ,胚は直接外部環境に立ち向かうようになる。この過程は孵化(ふか)とよばれる。魚類,両生類,爬虫類,鳥類のように,発生過程の大部分を多量の卵黄からの養分に依存する動物では,孵化はこれより遅くなるが,胚が母体を離れることのない哺乳類においてさえ,保護膜はこの時期に捨てられ,胚はみずから母親の子宮粘膜の中にもぐり込んで,そこに着床する。

胚葉分化

胞胚が完成するとまもなく,囊胚形成gastrulationとよばれる激しい形態形成運動によって細胞の配置がえが行われ,胚には内,中,外の三つの胚葉が分化する(図3)。胚葉分化の過程は,まず原腸の形成を通して,内・外両胚葉をつくることから始まる。原腸の形成には二つのおもな方法がある。第1の方法は陥入invaginationとよばれ,植物極側の細胞層が胞胚腔内に折れ込むことによる(図3-b,c)。第2の方法はおおいかぶせ法epibolyとよばれ,小型で分裂頻度の高い動物極側の細胞が,植物極側の大型の細胞を包み込むことによる(図3-a)。このいずれの場合にも,内胚葉細胞層が胞胚腔内に没したあとの外胚葉には,小さな穴が残される。これが原口blastporeであり,先口動物(前口動物,旧口動物ともいう。袋形・環形・節足・軟体動物などがこれにあたる)においてはここ,またはこの付近から成体の口がつくられるが,後口動物(新口動物ともいう。毛顎・棘皮(きよくひ)・半索・原索・脊椎動物などがこれにあたる)においては,原口は将来の肛門にあたり,成体の口はその反対極から新たにつくられる(図3-a,b)。

さて,最後に残った中胚葉は,らせん卵割を行う先口動物の間では二つの起源をもつ。つまり中胚葉細胞群は,卵割の過程で,それぞれ内胚葉および外胚葉になるべき細胞から分離した内中胚葉および外中胚葉の母細胞が,原腸形成の際に,内胚葉層とは独立に胞胚腔内に落ち込み,そこで分裂を重ねることによって生ずる。これに対し半索動物以下の後口動物では,中胚葉細胞はもっぱら内胚葉に起源し,原腸壁を構成する細胞の一部が,胞胚腔に向かって間充織状あるいは囊状に分離することによって形成される(図3-b)。この時期の胚は囊胚gastrulaとよばれる(原腸胚ともいう)。

胚葉の分化を達成した囊胚は,それぞれの種に固有な体制の複雑さに応じ,さまざまな度合の器官形成の時期に入る。海綿動物と腔腸動物においては,三つの胚葉をもった囊胚の段階で,すでにほぼ成体の体制に達しているということができる。つまり海綿動物においては,鞭毛をもった内胚葉細胞に囲まれた囊胚の胃腔を,水を取り込むための小孔と,それを集めて体外へ排出するための大孔によって外部と通じてやれば,それがすなわち成体の体制の基本である。また腔腸動物においては,原口を口として完成させ,その周辺に触手をつくり,かつ外胚葉細胞中に上皮筋細胞と神経細胞の連絡網を発達させれば成体が完成する。

下等動物の器官形成

扁形動物や袋形動物(輪形・線形類など)など,原体腔類とよばれる動物群では,外胚葉からはクチクラや繊毛を発達させた表皮や吻などの付属器官,頭部に小さな脳をもつ籠形の神経系が,また内胚葉からは胃,腸,肛門(ただし扁形動物は肛門をもたない)などをもつ比較的簡単な消化管や,胃腺(輪形類)などの派生器官が分化する。一方,胞胚腔(原体腔)内で増殖した内中胚葉細胞は,左右2列の中胚葉帯を形成して体制に左右相称性をもたらした後,そこから分散してすでに原体腔内にちらばっている外中胚葉の細胞群と混じり合い,あるいは表皮に密着して皮筋層や結合組織となり,あるいは浸透圧の調節にあずかる原腎管や,血管,生殖器官となる。またこの器官形成の時期を通じて,体は多くの場合前後に長くなる。

軟体・環形・節足動物など,真体腔類の端細胞幹(裂体腔動物)の動物群においては,いったん上記のような体制をつくり上げた後(この群に共通の幼生のトロコフォラは,この段階の体制といえる),その内部に中胚葉帯由来の細胞に裏打ちされた腔所(真体腔)と,それに付属する腎管や心臓,生殖器官などを形成する。この真体腔は,棘皮・半索動物などを含む原腔動物の仲間においては,原体腔を完全に駆逐するまでに発達する。

高等動物における胚葉分化と器官形成

さて,原索動物および脊椎動物に至ると,それまで腹側を中心としてつくられていた神経系が背側中心に変わるのに応じて,胚葉形成や器官形成の様相も一変する。原索動物の頭索類(ナメクジウオ),魚類,両生類,爬虫類における原腸形成の方法は,陥入およびおおいかぶせ,またはその変形とみなすことができる(図3-c)が,その際,原腸壁に占める予定内胚葉の割合は小さくなり,その背側部(原腸蓋)は主として予定中胚葉細胞の占めるところとなる。一方,鳥類および哺乳類においては,胞胚に相当する胚盤葉(鳥類)または内部細胞塊(哺乳類)の細胞がまず内外2層に分かれ,続いてその外層(予定外胚葉と予定中胚葉)に原条primitive streakとよばれる細長い肥厚部が出現し,そこから多数の細胞が両層の間隙(かんげき)(胞胚腔に相当する)にこぼれ落ちることによって,三つの胚葉が分化する(図3-d)。

この原条の前方域および原腸蓋は形成体organizerとよばれ,まもなくその部位では活発な形態形成運動がくり広げられる。この細胞群は胚の中では最も早く組織分化を起こし,中でもその中心をなす予定脊索部は胚体の正中線上に位置し,みずからは急速に前後に伸長して棒状の支持器官に発達しながら,上方に接する外胚葉には神経管の,また左右に接する中胚葉には体節の形成を誘導する(図4)。

(1)外胚葉性器官 神経管は,脊索の伸長につれて前後に伸びながら,やがて前方は脳および眼(脊椎動物のみ)に,また後方は脊髄に分化して,中枢神経系をつくり上げる。

(2)中胚葉性器官 脊索をはさむ左右の中胚葉層の運命について,脊椎動物の原形とみなしうるナメクジウオの例でみてみよう(図3-c)。この中胚葉層は,まず原腸壁より外方に向かって囊状にせり出し,やがてそこからくびり切れて胞状の体節を生ずる。頭部の第1体節が最も早く出現し,脊索の伸長につれて順次後方に向かってその数を増していき,全部で8~9対がつくられる。この数は種によって異なり,たとえばニワトリでは52対がつくられる。体節はついで腹方に伸びながら形を変え,表皮に面した真皮節,その内側の筋節,脊索周辺に届く硬節,そして腸管の側面と表皮の間を腹方へ下がる側板とに分かれる。真皮節からはやがて,表皮と協同して真皮を形成する間充織が,筋節からは背部の骨格筋が,硬節からは中軸器官の間に分散したり,軟骨や骨組織をつくる間充織が分化する。一方側板は,分節性を示さないひとつながりの細胞層として発達するが,他から分かれて独立すると,内臓腔とよばれる腔所を生じて内外の2層に分かれる。このうち外側の体壁板からは腹部や肢の骨格筋および体腔壁が分化し,内側の内臓板からは体腔壁,腸管の間充織,筋肉などを生ずる。左右の内臓腔はやがて腹部正中線で合して,ひとつながりの真の体腔に発達する。また筋節と側板の中間の部域からは後に腎節が形成され,そこから排出器官である腎臓が発生する。さらに,腎臓の発達と深い関係をもちながら,その付近の体腔上皮から生殖巣が分化する。血管系は,胚体の各所に分散した間充織細胞が集まって形成し,その一部が心臓に発達する。

(3)内胚葉性器官 脊索および体節の形成に伴い,腹側にとり残される内胚葉細胞層は,左右から背側に湾曲して脊索の直下で互いに合し,閉じた腸管上皮を形成する。この腸管には,脳域の直下に位置する広い前腸部,卵黄塊と背部にはさまれた狭くて長い中腸部,そして後端に位置する小さな後腸部が区別される。そして発生の進行に伴い,前腸部からは口腔と咽頭と胃が分化し,さらに咽頭の側壁や後端からはえらや肺など呼吸器官が,また胃と中腸の境界からは膵臓や肝臓といった消化腺が生ずる。中腸部は十二指腸と腸に分化し,後腸部からは直腸と肛門およびその付属器官としての膀胱が作られる。

複雑化し,巨大化するこれらの諸器官を,空間的な距離をも越えて制御,統合するために,脊椎動物では内分泌系の発達がめざましい。そのおもだったものとして,間脳の底から発生する脳下垂体,咽頭の腹側および側部から派生する甲状腺や副甲状腺,体腔上皮と神経冠由来の細胞が協同してつくる副腎の皮質および髄質などがあげられる。また免疫中枢として近年脚光をあびている胸腺は,咽頭側部(鰓囊(さいのう))の内胚葉上皮にその起源をもつが,周囲から入り込んできた間充織細胞を,〈自己〉と〈非自己〉を識別できるリンパ球に分化させ,体内への異物の侵入に対する防御機構をつくりあげる。

執筆者:団 まりな

植物の発生

高等植物の発生は,無限生長能をもつ頂端分裂組織や形成層などによって特徴づけられ,これら特殊な部域以外の細胞は分裂機能を失って分化する。植物細胞は一般に強固な細胞壁をもち,自由に動きまわることができないので,多細胞体制内での細胞相互の位置関係は,個体発生を通じてほとんど変わらない。したがって,植物の形態形成においては,細胞の運動性よりは,むしろ細胞分裂および伸長の方向性がひじょうに重要な意義をもつといえる。

頂端分裂組織

維管束植物は,ほかの有性生殖を行う生物と同様,受精卵あるいは接合子などの単細胞として発生を開始する。この細胞の増殖によって胚が形成され,そのなかでは胚軸,幼根,子葉の原基,茎頂および根端分裂組織などの分化がみられる。胚の成熟に伴って周囲に胚乳と種皮がつくられ,種子が完成する。種子は適当な条件に置かれれば発芽していわゆる芽ばえとなり,成体形成に向けての発生を開始する。胚内で分化した茎頂分裂組織は,組織を形成し続けるとともに葉や芽の原基を次々とつくり出し,この働きによって苗条shootは伸長する。

もう一方の極に存在する根端分裂組織も,無限に根系を形成する能力をもつ。このように植物体は,頂端分裂組織の機能によって原理的には無限に生長でき,この現象は永久胚形成permanent embryogenyとよばれる。植物の発生系は,同種の組織や器官が次々と形成されるという特徴をもっており,反復的かつ開放的であるといえる。これは,高等動物がどちらかといえば,閉鎖的な系のなかで発生し,一定数の器官しかつくらないのとは対照的である。頂端分裂組織の働きによってつくられた植物体は一次体とよばれ,多くの場合この一次体が植物体全体を構築する。

寿命の長い植物では植物体の胴まわりを増すような発生様式(肥大生長)がみられ,これには二つの分裂組織が関係している。一つは二次木部や師部のような通道組織の形成にあずかる維管束形成層であり,もう一つは本来の表皮に代わる植物体保護組織をつくるコルク形成層である。これらの分裂組織によってつくられる組織は植物体の二次体とよばれる部分を構成する。二次体は少ない種類の組織からなり器官を含まないので,植物体全体を構成することはない。しかし,樹木のように植物体の大部分を二次木部が占めることもある。

器官の形成

葉の原基は茎頂周辺でつくられ,その発生初期において自律性を獲得する。葉の発生能の決定過程には,茎頂分裂組織が主要な役割をもつが,それ以外に複数の因子が関与する。茎頂分裂組織が,二つの生長中心に分かれたときに頂端分枝が起こり,その各々が頂芽となって苗条をつくる。種子植物の側生分枝は一般に葉腋(ようえき)に生ずるが,葉原基が盛んに形成されている段階では,葉腋の細胞は未分化な細胞群(分離分裂組織)としてとどまる。頂芽を取り除くか,あるいは茎頂からいくらか離れたところでは,分離分裂組織は側芽として枝の発生能を獲得するが,それ以外の場合には長期間にわたって腋芽の状態でとどまる。腋芽は葉と一定の位置関係をもって出現することから,芽と葉の間には密接な関係があると考えられている。

根はいくつかの点で,苗条とは異なった発生的特徴をもつ。根端分裂組織はその先端が根冠root capという成熟組織でおおわれており,位置的には次頂端部にあるといえる。この分裂組織は,葉原基のような側生付属器官をまったく形成せず,茎の成熟構造や分化に伴う分節化は根では認められない。

栄養期無限生長から生殖期有限生長への転換を代表するものとして,花の形成があげられる。花芽形成にあたって,栄養期茎頂に特徴的であった細胞組織帯が消え,それに代わってほぼ一様な分裂組織的な表層が出現する。これは主として茎頂の中央帯での分裂活性促進などによって起こる。中央帯の変化は著しいので,フランス学派の研究者らは,この部域が生殖部分を特異的に形成する分裂組織(待機分裂組織)だと考えた。しかし,その後の研究によって,栄養期茎頂全体が生殖期茎頂への転換に関与することが示された。花芽形成については,光周性や花成ホルモンと関連した研究が数多い。挿木の切穂にオーキシンのような生長調節物質を与えると,根の形成が促進されたり,ふつうは根をつくらないような挿木に根ができたりすることは園芸上よく知られている。また,カイネチンは芽の形成に有効であることが示され,そのほかジベレリンやショ糖のような物質も,組織に応じて特異な作用を示す。発生の調節には,これらの物質の絶対濃度よりは,むしろ相対的な濃度が重要であることが示唆されている。

藻類や菌類などはそれぞれ多彩な形態形成を示すが,高等植物に比して,はるかに単純な体制を有し,実験系としてすぐれた面をもっている。また,変形菌のなかには,細胞性粘菌のように生活環のなかに動物的な側面と植物的な側面とをあわせもつものがあり,その興味深い発生,分化は一つのモデル系として注目されている。植物の発生は一般に開放的であるため,形態形成や細胞分化に際して,細胞環境(圧力,張力を含む)はもとより,光,温度などの外部環境がひじょうに重要な意義をもつ。全体として統御された植物体の発生は,細胞とこれら諸因子との複雑な発生的相互作用によってもたらされる。

執筆者:前田 靖男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「発生」の意味・わかりやすい解説

発生

はっせい

development

生物学用語としての発生は、二つの異なった意味で用いられる。一つは、地球上に最初に現れた生命から、長い年代の間に現在みられるような多様な生命形態が生じてきた過程、すなわち生物種の歴史的な発生をいう。これを系統発生とよぶ。もう一つは、多細胞生物の生活環のなかで、1個の細胞から出発して個体がつくられるまでの過程、すなわち細胞が増殖し、おのおのが分化を遂げて、複雑な有機体である個体になるまでをいう。これを個体発生とよび、普通、単に発生といえばこちらをさす。以下、本項では個体発生について解説する。

[木下清一郎]

発生の過程

個体発生は有性生殖によって始まるのが一般的な形式である。まず、個体の体内で生殖細胞が減数分裂を行って配偶子がつくられる。続いて受精が行われるまでは動植物とも同じである。動物では受精卵は卵割を繰り返し、生じた割球は中空の球状体となる。これが胞胚(ほうはい)である。やがて細胞集団の中で形態形成運動がおこって原腸が陥入をおこし、胞胚は内部に折り畳まれ、二重の壁をもった胚となる。これが嚢胚(のうはい)(原腸胚)である。このころには胚細胞は三つの集団を形づくり、それらは外・中・内胚葉とよばれる。各胚葉は将来それぞれ特定の器官や組織となるよう決定されている。たとえば、外胚葉は体の外表面を覆って皮膚やその付属物をつくるほか、神経系などをつくる。中胚葉は筋、心臓、腎臓(じんぞう)、内部骨格、間充織などとなる。内胚葉は胃、腸などの消化管とこれに付属する肝臓、膵臓(すいぞう)などの消化腺(せん)をつくる。これらの過程は動物の種類が違えばすこしずつようすが違うが、基本的には共通である。

種子植物でも受精卵が出発点となることは同じであるが、受精卵が分裂して幼芽・幼根・子葉をもった胚が種子中につくられ、いったん休眠する。発芽すると植物体の成長は茎や根の先端などに局限して行われる細胞分裂による点が、動物と大きく違っている。

[木下清一郎]

発生の機構

個体発生では細胞の増殖と分化が大きな役割を果たしている。発生が進行するにつれて細胞数は増えていくが、ある限度に達すると増殖は止まり、器官や組織はつり合いを保って、全体としてある大きさを保つ。個体の中では細胞の増殖はある制限を受けているためであるが、この制限の本質については現在でもよくわかっていない。また、胚の中にさまざまの組織が生じ、これが秩序正しく配列して個体となる過程を細胞の分化といい、発生の仕組みのなかではもっとも基本的な事柄である。細胞は本来さまざまの形質を発現する能力をもっているのであるが、個体の中で組織をつくっている細胞は、ある形質のみを選んで発現し、その結果、脳、筋、肝臓などの性質を表していると理解されている。このように、個体の中では細胞の増殖と分化とはある制限を受けている。この制限があって初めて個体が成り立っているともいえる。発生とは胚の中で細胞の増殖と分化を秩序だてて制限していく過程である。また、個々の細胞が生命をもっているうえに、個体は個体としての高次の生命をもっているわけであるが、個体の生命とはとりもなおさず細胞の能力を制限する力であって、発生とは細胞の生命を個体の生命に高めることである。

胚の中ではある組織がほかの組織に働きかけて、その結果として細胞分化がおこるという過程が次々に連なっている。この現象を誘導とよぶ。たとえば、両生類などでは、嚢胚ができる際に内部に陥入した原口背唇とよばれる部分が、外側に残っている外胚葉の一部を裏打ちして、その部分の外胚葉を神経組織に分化させる(第一次胚誘導)。続いて頭部では神経化した組織が脳となり、その一部が目となり水晶体や角膜を備えるようになる。これらはいずれも誘導の連鎖と考えられている。胚の中ではさまざまの誘導がおこりながら複雑な体制がつくられていく。

[木下清一郎]

発生の諸変異

このように細胞の増殖と分化とが巧みに調和しつつ胚をつくりあげていく過程が発生であるが、発生の基本的な仕組みは実は個体がつくられたのちにも働き続けている。たとえば、けがをすると、それまで休止していた増殖の働きが動きだし、元の形をつくりあげるように細胞が分化してふたたび休止する。これが再生であって、動物によって能力に程度の差があり、イモリのように肢(あし)1本を再生できるものから、ヒトのように傷を治すぐらいまでのものまである。再生は成体での部分的な発生のやり直しとみることができる。

個体の中で細胞増殖の調節が働かなくなり分化にも異常をきたしたものとして癌(がん)をみようとする研究者がある。これもやはり個体の中で発生の仕組みが働き続けているとする立場であって、癌を発生の失敗とみるわけである。また、個体が成体になるまでに幼生の形を経ることがある。この際には体制に激烈な変化(変態)がおこる。これは、発生の一種の繰り返しともみることができる。

[木下清一郎]

『J・D・イバート著、岡田瑛・岡田節人訳『発生――そのメカニズム』(1967・岩波書店)』▽『I・B・バリンスキー著、林雄次郎訳『発生学』(1969・岩波書店)』

百科事典マイペディア 「発生」の意味・わかりやすい解説

発生【はっせい】

→関連項目受精|性同一性障害|双生児|多胎妊娠|単為生殖|卵片発生

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「発生」の読み・字形・画数・意味

【発生】はつせい

(ちやうえい)と爲し、秋を收

(ちやうえい)と爲し、秋を收 と爲し、

と爲し、 を安

を安 と爲す。

と爲す。字通「発」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発生」の意味・わかりやすい解説

発生

はっせい

development

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「発生」の解説

発生

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...