空気(読み)クウキ(その他表記)air

精選版 日本国語大辞典 「空気」の意味・読み・例文・類語

くう‐き【空気】

- 〘 名詞 〙 ( [オランダ語] Lugt の訳語 )

- ① 地球の大気の下層部分を構成する無色、透明の気体。酸素と窒素を約一対四の割合で主成分とする混合気体で、少量のアルゴン、ヘリウムなどの不活性ガスや炭酸ガスなどを含む。また、時期、場所により、水蒸気、亜硫酸ガス、一酸化炭素などの気体や、塵埃(じんあい)、塩化物、微生物、花粉、宇宙塵、火山放出物などの固形微粒子を含むこともある。〔砲術語選(1849)〕

- [初出の実例]「凡地面に生活するものは、空気を呼吸し」(出典:小学読本(1873)〈田中義廉〉四)

- ② あたりの気分や状態。また、ある生活の場の環境や習慣をあらわす。雰囲気。

- [初出の実例]「文弱の空気の中に人と成り給ひ」(出典:日本開化小史(1877‐82)〈田口卯吉〉一)

空気の語誌

( 1 )蘭学者が考案した訳語。その後、「和英語林集成」や明治初期の独和辞書を通じて一般化した。

( 2 )中国では宋の蘇軾の文章に「空気」の用例があるが、「元気、元始之気」という道教の意味であった。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「空気」の意味・わかりやすい解説

空気

くうき

air 英語

air フランス語

Luft ドイツ語

地球を包む大気の下層部分を構成している無色透明な気体をいう。大気は地上約1000キロメートルまで存在するといわれ、その最下部の対流圏(地上から約10~17キロメートル)、その上の成層圏(地上約48キロメートルまで)までは、いわゆる空気とよんで、地上から高くなるにつれて密度は減少していくが、その組成は変わらない。

空気は歴史的に生成されたもので、空気がなければ、地表は太陽の激しい光、熱、宇宙線、宇宙塵(じん)などに直接さらされることになり、また炭酸同化も呼吸も窒素固定も行われず、生物は存在することもできない。さらに空中を音が伝わらず、物が燃えることもなく、大気圧や風や雨も存在しない。

[中原勝儼]

性質

空気は混合気体で、主成分の酸素と窒素のほかに、少量の二酸化炭素およびアルゴンなどを含んでいる。そのほか水蒸気、二酸化硫黄(いおう)、一酸化炭素、アンモニア、二酸化窒素、オゾン、炭化水素などの気体、さらに塵埃(じんあい)、花粉、微生物、無機塩類などの微粉を含んでいるが、これらは時と所によって量が違う。最近は大量の化石燃料消費その他の影響で二酸化炭素の含有量が年々わずかずつ増大している。また大都市の空気中では自動車などの排出ガスその他によって窒素酸化物(いわゆるNOX)や硫黄酸化物(いわゆるSOX)の量が増大している。

空気の組成は地上のどこでもほとんど変わらないから、古くは化合物と考えられたこともある。加圧下、冷却すると、37.2気圧、零下140.7℃で液体となる。液体空気を気化させると、成分の沸点が違うため、各成分を分離することができる。

[中原勝儼]

重さを測る方法

乾燥空気1リットルは1.293グラム(0℃、1気圧)である。空気のおよその重さを測るには、栓をしたフラスコにゴム管をピンチコックで取り付け、真空ポンプで空気を抜き、その減じた重さを秤量(ひょうりょう)する。空気が入っているときと真空にしたときの重量の差がフラスコに入っていた空気の重量である。ついで水の中でコックを開いて、入る水の体積を測定する。これによってその体積の空気の重量がわかることになる。逆に、容器に空気入れなどで空気を押し込み、増した重さを測り、水中に倒立させたメスシリンダーに増量分の空気を導いて体積を知る方法もある。

単に重さのあることを知る程度ならば、水を少量入れたフラスコを温めて、水蒸気とともに大部分の空気を追い出して栓をし、その重さを測ったのち、栓を開いて空気を入れ、再度重さを測ることによって確認できる。

[中原勝儼]

空気の認識の変遷

古代

目で見ることのできない空気が物質であることは古くから認められていた。紀元前6世紀の古代ギリシアのアナクシメネスは「空気」を万物の根源とし、その希薄化と濃厚化によって火・水・土に変わると考え、エンペドクレスは「クレプシドラ(水汲(く)み用具)の実験」によって空気の物質性を証明した。前3世紀のストラトンは、中空の銅球を用いて空気の圧縮性と弾性を示し、空気が微小な分子とそれらの間の小さな空虚とからなることを主張した。ヘロンは、空気の熱膨張を利用した神殿の自動扉や蒸気タービンの玩具(がんぐ)を考案した。しかし古代社会では、これらが生産技術に応用されることはなかった。ローマ時代の医師ガレノスは、呼吸によって体内に入り、生命の維持と精神作用をつかさどる精気として「プネウマ」という概念を重視した。中国の思想においても「気」は重要な概念であったが、陰陽五行(いんようごぎょう)説を出ることなく、西洋におけるように物質として自然学の対象とはならなかった。

[内田正夫]

重さと弾性の認識

近代科学の生まれつつあった17世紀には、真空の存在の証明と関連して空気の諸性質が研究された。

トリチェリは、いわゆる「トリチェリの実験」において、ガラス管内の76センチメートルの水銀柱は大気の重さとのつり合いによって支えられている、と説明した(1643)。続いてパスカルが、種々の思考実験と論証によってこれを証明し、流体の平衡として一般化した。彼の指示で実施された「ピュイ・ド・ドーム山頂の実験」(1648年9月19日)は、最初の高所気圧測定であった(パスカルの実験)。一方、ゲーリケは1650年ごろ、空気ポンプを製作して真空状態をつくりだし、「マクデブルクの半球実験」をはじめ、大気圧の大きさを示すさまざまな実験を行った。また真空容器内での音・火・小動物などの挙動を調べ、音の伝播(でんぱ)、燃焼、動物の生存に空気が必要なことを証明した。ボイルはゲーリケの実験を追試して、さらに巧みな実験により、空気の圧力と体積との間の「ボイルの法則」をみいだした(1662)。空気の弾性流体としての本性が明瞭(めいりょう)に認識されたのである。

空気の熱膨張については、その体積が温度に比例することが、1787年シャルルによって発見された。その膨張率はゲイ・リュサック、ドルトンらによって研究されたが、ルニョーの精密な研究により、すべての気体の熱膨張率が同一ではないこと、ボイルの法則も厳密には成り立たないことが明らかになった(1853)。

17世紀以来、物理学者は気体を粒子状のものと考えてはきたが、具体的な描像はたいへんあいまいであった。動的な気体像である気体分子運動論は、熱力学の発展を背景として、19世紀なかば過ぎに、マクスウェルらによってようやく成立され、ボルツマンによって一般的な統計力学へと発展させられた。

[内田正夫]

化学的本性の認識

燃焼と呼吸に空気が必要なことは古くから知られていた。それをはっきりと証明したのがゲーリケとボイルの実験であった。イギリスのJ・メーヨーは、空気が燃焼と呼吸を支える、ある活性な成分を含んでいることを知り、これが硝石に類似した作用をもつことから「硝空気精」とよんだ(1674)。これは酸素にあたるが、そのことはただちに理解されたわけではなく、メーヨーの著作は100年間余り埋もれてしまった。18世紀には、シュタールの唱えたフロギストン説が有力となり、燃焼とは可燃物からフロギストンが逃げていく過程であると考えられた。

植物が空気からも栄養をとることをみいだした18世紀初めのヘールズは、水上置換法を発明してさまざまな気体を捕集したが、彼はそれらが化学的に異なった物質だとは考えず、たまたま不純物が混じった空気であるとみなした。初めて普通空気とは別種の化学物質として気体を認識したのはJ・ブラックであった。彼は石灰石の中に「固定された空気」、すなわち二酸化炭素を発見し(1756)、これに続いてキャベンディッシュ、J・プリーストリーらによって水素や酸化窒素が発見され、18世紀後半は気体化学の時代となる。D・ラザフォードは空気中の窒素が一つの気体であることを認め(1772)、シェーレとプリーストリーとがそれぞれ1771年と1774年に独立に酸素を発見した。フロギストン説を打ち倒して、酸素の化学的本性を正しく理解したのはラボアジエであった。彼は、この気体が燃焼と金属灰化において可燃物や金属と結合する空気の「純粋な成分」であることを証明し、普通空気が酸素と窒素とからなることを明らかにし、また呼吸も燃焼と同じく食物の酸化過程であると説明した。

空気の組成が地点や高度にかかわらず一定であることは、ゲイ・リュサックらによって確かめられた(1804)。さらに空気の成分として少量の希ガスが含まれていることがレイリーとW・ラムジー(ラムゼー)によって発見され、アルゴンと命名された(1894)。まもなく液体空気の分留によりクリプトン、ネオン、キセノンも発見された。

1827年ごろファラデーはいくつかの気体を液化した。液化が困難なため永久気体といわれた酸素や窒素は、1877年にカイユテとピクテRaoul Pictet(1846―1929)が液化に成功、1895年C・P・G・R・von・リンデは液体空気を大規模に製造した。液体空気の分留によって製造された窒素と酸素は、それぞれアンモニア合成や冶金(やきん)などに用いられ、20世紀以降の化学工業にとって重要な原料の一つとなっている。また19世紀後半以降、真空ポンプや圧縮機などの空気機械が次々に改良され、多方面の技術に応用されている。

[内田正夫]

『江沢洋著『だれが原子をみたか』新装版(1998・岩波書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「空気」の意味・わかりやすい解説

空気 (くうき)

air

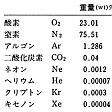

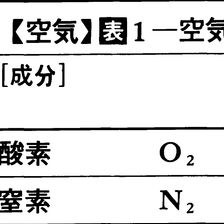

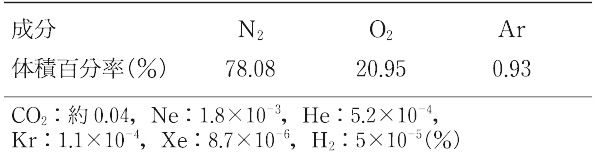

地球をつつむ大気の厚さは,地上500~1000kmに及ぶといわれる。このうち地上8~18kmまでの対流圏と,その外側,地上50~60kmまでの成層圏の下部までは,高度の増加とともに大気の密度・圧力は減少していくけれども,その組成はほとんど変化しないとみてよい。この部分の大気を構成する気体を,ふつう空気と呼んでいる。空気は無色透明の液化しにくい気体で,その組成を表1に,またおもな性質を表2に示す。

このような組成の大気の存在は地球独特のもので,とくに酸素がきわめて多く,二酸化炭素がきわめて少ないことは,長年月にわたる植物の炭酸固定作用による酸素の蓄積と,海洋による二酸化炭素の吸収の結果と考えられる。空気は,その上部にあるオゾン層と相まって,太陽からくる強い光や熱を吸収し,また宇宙線や宇宙塵(じん)の落下などの影響をも緩和して地表を保護し,炭酸固定・呼吸・窒素固定など,空気の成分を巧みに利用した化学変化にもとづく生物の存在を可能にしている。

空気の科学史

空気の存在は古代からすでに認識され,前500年ころギリシアのアナクシメネスは〈万物の根源は空気である〉と唱えた。またエンペドクレスやアリストテレスは〈万物は水・空気・火・土の四元素から成る〉と説いた。インド哲学(仏典)にあらわれる〈地水火風〉の四大,あるいはこれに〈空〉を加えた五大と呼ばれるものもこれに酷似した自然観であって,〈風〉とは空気の意味であるとされている。自然界における空気の重要性はこのように古くから認識されていたが,気体を取り扱う実験技術が発達しなかったために物質としての空気の本性の理解ははるかに遅れ,近世初頭まで空気と他の気体はしばしば混同され,また気体そのものが他の形態の物質とは本質的に異なる霊妙な存在とみられることも多かった。17世紀にG.ガリレイが空気が重量をもつ物質であることを確かめ,O.vonゲーリケが大気圧についての実験(〈マグデブルクの半球〉)を行い,さらに空気の存在が生命の保持に必須であることが認識されるようになったころから,空気の本性はやや明らかになってきた。ついでメーヨーJohn Mayow(1640-79)は,空気は単一の物質ではなく,化学的に活性な部分(火の空気)とそうでない部分から成ることを見いだした。18世紀に入ってJ.プリーストリー,K.W.シェーレらはこの事実に関する実験を重ね,ついにA.L.ラボアジエ(1774)に至って〈空気は酸素20%,窒素80%の混合物であり,燃焼と呼吸は酸素の化合によって起こる〉という事実が完全に立証され,これが19世紀以降の近代化学の発展のいとぐちとなった。空気の組成が一定不変であることはH.キャベンディシュ,L.J.ゲイ・リュサックらによって確かめられたが,1894年になってL.レーリー,W.ラムゼーらが酸素・窒素以外の固有の成分であるアルゴン,ネオンなどの希ガス元素の存在を発見し,空気の組成はほぼ完全に解明された。

空気中の微量成分

表1に示した空気の成分のうち,二酸化炭素の量は時と所によって変動するが,酸素・窒素・希ガス元素の割合は高度20km以下ではほとんど変動せず一定である。空気はこのほか場合によってかなりの水蒸気を含み,そのほか二酸化硫黄,アンモニア,炭化水素,窒素酸化物などの気体,種々の塵埃(じんあい),微生物,花粉などが,微量の不純物として含まれる。塵埃の中には土砂の微粉末のほか,ときには火山灰,黄砂のような遠隔地の自然現象によるもの,また海上や海岸では海水の飛沫からくる塩類の微結晶なども含まれ,さらに工場から排出されるすすやタール,その他無数の有機物・無機物が混入する。これら不純物の量はもちろん環境によって著しく変動するが,その状況の把握は公害問題と関連して重要な研究課題となってきた。

空気の利用

空気を圧縮し,その圧力を機械的に利用するくふうとしては空気銃,空気ばね,空気粉砕機(エアミル),エアハンマー,空気削岩機などがあり,また種々の航空機やエアクッション船もそのなかに数えられる。熱気球は空気の熱膨張の簡単な応用である。空気が物質を燃やす性質を利用した各種の炉や動力機関は枚挙にいとまがない。空気はまたその成分を分離して利用するための原料として重要で,酸素は医療,金属の製錬,酸水素炎や酸素アセチレン炎としての金属の加工,化学工業原料,また液体酸素としてロケット燃料に用いられる。また窒素は酸化防止剤として送電線や大型トランスに封入し,また缶詰その他のパック食品に充てんする。窒素はまたアンモニアの原料となり,これから多くの窒素化合物が合成される。希ガス元素のうち,ネオン,ヘリウム,アルゴンなどはネオンサインに利用し,アルゴンは電球の製作に用い,また化学実験のための不活性な雰囲気をつくるために用いる。これら成分気体を得るために,空気を液化して蒸発させ,沸点の差によって各成分を分離する空気液化工業が大規模に行われる。

→液体空気 →大気

執筆者:曽根 興三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

最新 地学事典 「空気」の解説

くうき

空気

air

地球大気の下部を構成している気体。化学組成はかなり一定であり,1990年現在の主要成分を乾燥大気中の平均濃度で,水蒸気を対流圏内の湿潤空気平均濃度でそれぞれ表すと次のようである(体積ppbの単位)。N2=780.84×106, O2=209.46×106, Ar=9.34×106, H2O=4.83×106, CO2=340×103, Ne=18.18×103, He=5.24×103, CH4=1.65×103, Kr=1.14×103, H2=560, N2O=310, CO=90, Xe=87, O3=25, NH3=1。N2と希ガスを除く各成分は,成分により多少はあるが,時間・空間的な変動がある。特にO2についても,CO2の変動と逆相関の,季節的および年々の変動がある。このような変動の様式を解析することで,各成分の循環の様子が明らかにされつつある。気体成分のほかに,存在量は小さいが,主に海塩粒子や土壌粒子などからなるエアロゾルがあり,気象現象に重要な,凝結核となったり大陸-海洋間の物質輸送の役割を果たしている。標準状態の密度は,1.293×10-3ɡ/dm3。常温の水1Lに対して約30dm3溶解し,その組成はN2=65.09%,O2=34.91%である。

執筆者:吉田 尚弘・松葉谷 治

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

化学辞典 第2版 「空気」の解説

空気

クウキ

air

地球の大気の下層成分を構成する気体混合物.場所,時間により組成は多少異なり,とくに水蒸気の含有量は変化するが,乾燥した空気の平均組成はほぼ一定で,これを下表に示す.

このように,空気は酸素と窒素が主成分であるから,これらの気体の液化温度以下にすれば液体空気とすることができる.これを分留して工業的に窒素,酸素を単離する.大気には人類の活動に伴い,地域によって多くの微量成分が含まれるようになった.そのなかで人体などに有害な成分(SO2,CO,NOx,CnHmなど)を含む大気汚染が起こり,問題となっている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「空気」の意味・わかりやすい解説

空気【くうき】

→関連項目大気

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「空気」の意味・わかりやすい解説

空気

くうき

air

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「空気」の読み・字形・画数・意味

【空気】くうき

字通「空」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「空気」の解説

空気

世界大百科事典(旧版)内の空気の言及

【歌曲】より

…比較的小規模で,抒情的にまとまった気分をもつ声楽曲の形式。ドイツ語でリートLied,フランス語でメロディmélodie(またはシャンソンchanson),英語でソングsong(またはエアayre∥air)と呼ばれるものが,それに当たる。歌曲は,歌詞のもつ文学的な気分が音楽的表現によって高められて〈うた〉となり,音楽的に完結した独自の小形式が形づくられるところに特色がある。…

【アナクシメネス】より

…ミレトスの出身で,アナクシマンドロスの弟子。その著作の一つの断片には〈空気たるわれわれの魂がわれわれを支配維持するがごとく,コスモス全体を包括するのは気息,すなわち空気なり〉と書かれている。彼はアナクシマンドロスの〈ト・アペイロン〉を〈空気(アエルaēr)〉であると理解し,空気という元素的なもの一つで万物の成立を説明できると考えた。…

【四大】より

…また密教では認識作用の〈識大(しきだい)〉を加えて〈六大〉とし,一切万有・全宇宙の構成要素とする。【井ノ口 泰淳】

[西洋]

西洋では四大とは,〈四大元素four elements〉すなわち土,水,火,空気を指す。アリストテレスの哲学では,四大は乾,湿,熱,冷という四つの基本性質と配合され,土は乾と冷,水は湿と冷,火は乾と熱,空気は湿の熱の組合せに対応する。…

【大気】より

…その中で,地球の重力によって地球とともに回転している気体を地球大気といい,一般には大気といえば地球大気を指す。また,地球表面に近い部分の気体を一般に空気という。われわれをとりまく大気は高さ500km近くまで広がり,窒素,酸素,オゾン,二酸化炭素,水蒸気などが含まれている。…

※「空気」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...