翻訳|electricity

精選版 日本国語大辞典 「電気」の意味・読み・例文・類語

でん‐き【電気】

- 〘 名詞 〙

- ① 電荷どうしが力を及ぼし合い、放電が起こり、電流が流れるなどの現象。単に電荷をさす場合もある。また、電磁エネルギーをもいう。

- [初出の実例]「金銀塩の溶液に電気を通ずれば」(出典:遠西奇器述(1854‐59)二)

- ② 精神的な衝撃。

- [初出の実例]「与三は全身只だ電気に撃たれて」(出典:良人の自白(1904‐06)〈木下尚江〉続)

- ③ ( 「でんきとう(電気灯)」の略 ) 電灯。

- [初出の実例]「柱天井の中に皆電気がついて光る」(出典:夏目鏡子宛夏目漱石書簡‐明治三四年(1901)三月八日)

電気の語誌

( 1 )①は知識としては江戸時代にすでに蘭学を通じて日本に導入されており、「越列吉的爾」「越暦的里」「越列幾的爾」「越列機」「越歴」などの漢字表記でエレキテル、あるいはエレキと音訳して用いられた。

( 2 )川本幸民は嘉永七年(一八五四)に出版した「遠西奇器述」の中で①を表わす語として「越歴」を用いたが、①の挙例「遠西奇器述‐第二輯」では「電気」に改めている。

改訂新版 世界大百科事典 「電気」の意味・わかりやすい解説

電気 (でんき)

electricity

electricityはコハクを意味するギリシア語のēlektronに由来する。古代ギリシア人たちは,彼らが宝石として装飾などに使っていたコハクがしばしば軽いちりを引きつけることに気づいていた。そのような現象のもっとも古い記述は,前4世紀のプラトンの《ティマイオス》の中に見られる。しかし,このころには,コハクがちりを引きつけるためには,コハクを摩擦することが必要であるということは十分認識されておらず,また磁石の引力とも明確に区別されていなかった。磁気現象と電気現象との区別を確立したのは,16世紀のイタリア人G.カルダーノである。彼は,磁石が鉄しか引かないのに反して,摩擦されたコハクは軽い物体ならなんでも引きつけること,磁石はいろいろの物を通しても力を及ぼすが,コハクの引力は間に物をおくとさえぎられることなどを観察した。この研究をうけついだエリザベス1世の侍医W.ギルバートは,さらに実験を重ねてこの区別を確認するとともに,次のような電気的引力の説明を与えた。物体は摩擦されると,エフルウィアeffluviaと呼ばれる微粒子からなるきわめて希薄な雰囲気を周囲に発散する。エフルウィアはそれを放出した物体のほうへもどろうとする傾向をもち,もどる途中にある軽い物体をいっしょに引き寄せる。このような微粒子理論はその後,18世紀半ばころまで広く行われた。今日,これらの理論は〈近接作用論〉と呼ばれて,現代の場の考え方の先駆とみなされることもある。しかしながら,エフルウィア理論における近接作用とは,物体が直接ふれあって押し,または引くという意味であって,今日いう場の近接作用とはかなり異なっている。

このころには,電気現象はまだ単に珍しい現象であるにすぎず,羅針盤など実用的意味をもっていた磁石に比べて,その研究ははるかに初歩的段階にとどまっていた。固有の研究領域としての電気学が成立したのは18世紀であるが,17世紀の間にO.vonゲーリケによって発明された摩擦起電機は,その後の電気研究を著しく進展させた。18世紀に入って第1の発見は,電気の導体の発見である。1729年イギリスのグレーStephen Gray(1666-1736)は,摩擦された物体の軽い物を引きつける能力が,麻糸や金属を通して他の物体に伝えられることを見いだした。これは導体と不導体の区別を見いだしただけでなく,電気が流動しうるものであるとの認識をもたらすことによって,後の電気流体説の基礎をきずいた重要な発見であった。33年にフランスのデュ・フェーCharles François de Cisternay Du Fay(1698-1739)が電気に2種類あることを発見した。当時,電気はすべて摩擦によって得ていたから,ガラスを摩擦したときに生ずる電気を〈ガラス電気〉,樹脂を摩擦したときに生ずる電気を〈樹脂電気〉と名付けた。それぞれ,陽電気,陰電気にあたる。次いで1745-46年に,ドイツのクライストEdwald Georg von Kleist(?-1748)とオランダのP.vanミュッセンブルークが独立に蓄電器(ライデン瓶)を発明した。これによって,多量の電気を蓄えることができるようになったので,摩擦起電機とあいまって電気学の研究を大いに促進することになった。

このころになると,摩擦起電機と蓄電器とを使ったさまざまの静電気学的実験が,初めは宮廷で,後には民間でも一種の見世物として大いに流行した。たとえば,B.フランクリンが電気学の研究に志したのも,そのような電気実験の興行を見たのがきっかけであった。また,電気的衝撃を医療に用いる試みもこのころいくつか行われている。フランクリンが,雷と電気放電との類似に注目して,たこの実験を行い,避雷針を発明したのは有名な話である。さらに彼は,電気の本性について考察を加え,一流体説を唱えた。これによれば,ただ一種の電気流体を仮定し,物体がガラス電気をおびているのは電気流体が過剰な状態,樹脂電気をおびたのは不足の状態とされる。フランクリンはまた,正負に帯電した二つの物体をガラスをへだてておいた場合,電気が中和しないことを見いだし,従来,帯電体から放出されているとされた微粒子はガラスの中に侵入できないと結論した。しかし,引力はガラスをへだてても働くことが確かめられたから,電気力は微粒子の作用によって生ずるのではないことになる。こうして,微粒子理論が否定されて,〈遠隔作用論〉(電気力は距離をへだてて直接働く)がドイツのエピヌスFranz Ulrich Theodosius Aepinus(1724-1802)によって,確立されるにいたった。遠隔作用論の確立とともに,電気力の大きさが距離とともにどう変わるかが問題となった。これに対する解答は,1785-89年にフランスのC.A.deクーロンによって,逆2乗法則として与えられた(クーロンの法則)。これ以後,与えられた電荷の分布から,その周囲に及ぼされる電気力を計算することが大きな課題となった。この方面でとくに大きな成果をあげたのはS.D.ポアソンである。彼は1770年代からJ.L.ラグランジュ,P.S.ラプラスが展開していたポテンシャルの概念を一般化し,当時かなり高度の発達を見ていた解析学を駆使して静電気学の基礎をあらかたきずいてしまった。ここで注意すべきは,ポテンシャルは空間の各点にある量を対応させているという意味で,場の概念の芽ばえと見ることができるということである。しかし,場の概念の本格的な展開は,電気と磁気とが相互に関連する現象が発見されるまで待たねばならなかった。静電気の範囲にとどまるかぎり,ポテンシャルは数学的補助手段以上に出なかった。

電気学の新しい展開は,1800年,イタリア人A.ボルタの電池の発明とともに始まるといってよい。ボルタの発明に刺激されたイギリスの化学者ニコルソンWilliam Nicholson(1753-1815)と外科医カーライルAnthony Carlisle(1768-1840)とは,共同で実験を行って水の電気分解を発見した(1800)。その後電気分解の現象はただちに,通信に利用することが試みられた。09年にドイツのゼンメリングSamuel Thomas von Sömmering(1755-1830)は,アルファベットの数だけ並べたガラス管内に,電気分解による気泡を発生させることによって通信文を送ることを考え,その装置を作った。しかし,電気分解を応用する方法が実用化されるより前に,デンマークのH.C.エルステッドによって電流の磁気作用が発見され,電流を通した導線のそばにおかれた磁針の振れによって通信を送る方法が発展した。これを完成したのはイギリスのC.ホイートストンとW.F.クックとであるが,イギリスでは産業革命の最盛期であり,迅速正確な通信方法の完成は強い社会的要求となっていた。この電信機は鉄道線路にそって敷設され,その有用さを発揮した。しかし磁針の振れを利用する方法もかなり煩雑なもので,まもなく電磁石の働きを利用するモールスの電信機にとって代わられた。電磁石の原理は,エルステッドの発見にすぐ続いてフランスのD.F.J.アラゴーが発見したのである。

エルステッド,アラゴーに続いてA.M.アンペールが,電流の通っている導線が互いに力を及ぼすことを発見し,次いで,この力の大きさを表す式を導くことに成功した。アンペールは,電流や磁石の間に働く力を遠隔力とみなし,この力を電流や磁石の配置から計算するための法則を見いだして,この力の表式とニュートンの運動方程式とを使って,種々の磁石の示す現象を論ずるという構想をたて,これを〈電気力学〉と名付けた。このころになると,電気現象と磁気現象との関連はいよいよ明らかとなり,以前のように電気学と磁気学とを別々にとりあげることはできなくなった。電気および磁気の現象の統一的な理論をつくりあげることが,当時の野心的な物理学者すべての目標であった。これは,後の電磁場の理論を生みだしていく方向であった。その発展の中で,多彩な電気技術の発展の基礎である電磁誘導の発見も行われた。電磁誘導は31年M.ファラデーが発見した。この現象を利用した発電機は多くの人が試みたが,W.vonジーメンスおよびZ.T.グラムによって,70年前後にほぼ完成された。この発電機の完成およびそれに続く電力輸送技術の発展によって,電気時代と呼ばれるほどの電気技術の展開が可能となったのである。

このような発展の行われた19世紀後半は,物理学としての電磁気学と電気工学とが分化していく時期でもあった。電磁気学は,いちおう電気技術の発展とは関係をもたずに,それ自身として研究された。ファラデーが場の概念を導入して従来の遠隔作用論を否定した後,J.C.マクスウェルによって電磁気学の基礎方程式(マクスウェルの方程式)が与えられた(1865)。しかし,それで電磁場の理論がすっかり完成したわけではない。第1に,マクスウェルは電磁場の中を有限の速度で伝わる電磁波の存在を予言し,光の電磁理論を唱えていたが,それは実験的に証明されねばならなかった。電磁波の存在は,何人かの先駆者の研究の後,88年にH.R.ヘルツが実験的に証明した。これによって,マクスウェルの電磁理論は強力な支柱を与えられるとともに,将来のラジオ,テレビジョンなどの無線技術のいしずえがおかれた。マクスウェルの理論に欠けていた第2の点は,電荷や電流の本性は何かということである。これに答えようとしたのは,物質の電気的・磁気的性質を物質の原子的構造から説明することを目ざす,H.A.ローレンツの〈電子論〉であった。電子論では,仮説として,物質が正負の電荷をおびた微粒子からなるという考えを導入するが,真空放電の研究に続く陰極線の発見を経て,96年にローレンツおよびJ.J.トムソンが,それぞれゼーマン効果,陰極線粒子の比電荷の研究によって電子の存在を確認するにおよんで,電子論の基礎はひじょうに強固となった。と同時に,電荷は実に物質の基本的粒子の本質的属性であることが明らかになったのである。電子の発見は,放射能の発見とならんで20世紀の原子物理学の発展の出発点となった。また,20世紀に入る早々,電子の応用面も開けはじめた。すなわち,1904年に二極真空管が,次いで06年に三極真空管が発明され,エレクトロニクスの発展が始まった。

→磁気 →磁石

執筆者:広重 徹

電場と磁場

電気の諸現象は電荷(電気量)と電流によりひき起こされる。電流は電荷が動いている状態であるから,基本は電荷である。電荷はその周囲に電場(電界)を作り,電流はその周囲に磁場(磁界)を作る。電荷が1点にあるとき,電気力線は電荷から放射状に外へ出る。電流が直線の導線を流れるとき,磁力線は電流を軸とする同心円状の形にできる。ある場所に電場や磁場ができていることは,そこに別の電荷を置いてみればわかる。電場の中に置いた電荷には,電場の方向を向く力が働く。すなわち,ある電荷が電場を作り,その電場が第2の電荷に力を及ぼすわけである。このように,二つの電荷が電場を媒介にして及ぼし合う力がクーロン力(静電気力)である。摩擦などにより帯電した物体の間に働く力や,原子の中で電子と原子核を結びつけている力は,クーロン力である。磁場の中で動く電荷には,磁場(および電荷の速度)と直交する方向に力が働いて,電荷の運動方向を曲げようとする。電流は動く電荷の集りであるから,磁場の中に置いた電流にも磁場と直交する力が働く。電子などの荷電粒子に磁場をかけてその軌道を曲げることは,ブラウン管や粒子加速器で行われる。以上の電場と磁場は,電荷と電流から直接作られるもので,静電場,静磁場と呼ばれる。それに対し,電場と磁場を作る別の機構が存在する。すなわち,磁場があってその大きさや方向が時間的に変化すると,その周囲に電場ができる(ファラデーの電磁誘導)。また電場があってそれが時間的に変化すると,その周囲に磁場ができる(マクスウェルの変位電流)。この二つの機構が,電気,磁気の現象をダイナミックなものにしている。振動する磁場は,その周囲に電磁誘導により振動電場を作る。この電場は変位電流の働きにより周囲に振動磁場を作る。これを繰り返して,振動する電場と磁場が互いに他を作り合いながら遠方まで伝わることができる。これが電磁波である。電磁波は,電場と磁場が,最初の源である電荷や電流から離れて,いわばひとり立ちした姿である。電磁波はエネルギーや運動量を運ぶ。したがって電場と磁場は,物理学の対象として,電子などの粒子と対等の資格をもつ具体的な実体である。

→電磁場 →電流

電荷

原子物理学によれば,すべての物質は原子,分子,イオン,電子などのミクロの粒子から構成されている。したがって静電気の帯電や物体中を流れる電流などのマクロな現象も,これらのミクロの粒子がもつ電荷の現れとして理解できる。原子,分子,イオンは,正電荷をもつ原子核と負電荷をもつ電子から作られているので,物質中の全電荷は原子核の電荷と電子の電荷の総和である。ふつうの状態では,物質中の構成粒子の全電荷はちょうど相殺して,物質は中性である。これに対して電子の個数が少なすぎたり多すぎたりする場合が,物質が正または負に帯電している状態である。金属中の電流では,電子が動くことにより電荷の流れが生ずる。電解質溶液中の電流の場合には,イオンの移動により電荷の流れが生ずる。このようにマクロな物体の電荷はミクロの粒子がもつ電荷に起因するが,こういっても,〈電荷とは何か〉という問いに答えたことにはならない。実際にこの問いは,物理学では無意味とされる。ここでわれわれがいえるのは,ミクロの粒子は電荷という量をもっていて,粒子が作る電場や磁場の強さはその電荷に比例し,また粒子が電場や磁場の中で受ける力も電荷に比例するということまでである。

→電荷

導体と絶縁体

電気的性質に着目するとき,物質は導体と絶縁体(誘電体ともいう)に大別され,さらにその中間の性質をもつものとして半導体がある。固体の導体すなわち金属では,結晶を構成する原子の原子価電子は,原子を離れて結晶中を動きまわれるので,伝導電子と呼ばれる。導体を電場の中に置くと,伝導電子が電場から力を受けて導体中を移動する。この移動はきわめて短時間で終わり,その結果導体表面に電荷が分布し,導体内部では電場が消える。これは導体表面の電荷分布が作る電場が,外からかけた電場を相殺するためである。針金のような導体中に電流を流し続けるには,導体表面(すなわち針金の端)にたまった電荷をとり除く必要があり,これが電池などの起電力の役目である。

誘電体では,原子の原子価電子は原子を結合させるのに使われてしまうので,伝導電子のように原子を離れて動ける電子は存在しない。したがって誘電体に電場をかけても電流が流れることはないが,誘電体中の電子やイオンは,電場から力を受けて平衡の位置からわずかにずれる。これを電気分極と呼ぶ。分極の結果,誘電体の表面に電荷分布が現れる。これを分極電荷という。誘電体をコンデンサーの極板間に挿入すると電気容量が増すのは,分極電荷のためである。また,異なる誘電体をこすり合わせると,一方は正,他方は負の電荷を帯びるようになる。前述のコハクの電気もこの例で,これを摩擦電気という。これは一方の原子のもつ電子が他方へ移ることによって生じ,ある物質と他の物質を摩擦したとき,電子がどちらかへ移りやすいかを表したものを帯電列と呼んでいる。

→静電気 →電気伝導 →電気分極

執筆者:加藤 正昭

電気の利用

電気の利用は,人類にとって火の利用に匹敵する大発見であるといえる。電気エネルギーの等質性とその発生の容易さ,伝達ならびに分配の簡単さ,電気エネルギーのクリーンであること,他のエネルギー,とくに機械的エネルギーや熱エネルギーへの変換の容易さ,電荷間の力,電流と磁界の相互作用,種々の物質それぞれに固有の電気的・磁気的性質,電気波動現象,真空・気体・固体中の原子の特徴的挙動など電気に関連するさまざまな物理現象の利用は,人類文明にとって本質的ともいえる重要性をもつ。次に電気の利用について概観することにする。

(1)電気エネルギーの等質性とその発生の容易さの利用 電気エネルギーは種々の方法で発生することができるが,発生された電気エネルギーは直流・交流の別,電圧・周波数などのいくつかの基本的パラメーターが同じならばまったく等質である。化学エネルギーを例にとると,木材,石炭,石油,プロパンガスなどはすべて化学エネルギーの形でエネルギーを蓄積しているが,同じ化学エネルギーであっても,それぞれエネルギーの利用形態は異なる。しかし,電気にはこのようなことはない。水力発電,火力発電,原子力発電,太陽電池,化学電池など,種々の電気エネルギーの発生法があるが,発生された電気エネルギーの基本パラメーターが同一ならば,これらを同一系統でまとめて伝達,分配,消費することが可能である。さらに最近は電力装置の進歩の結果,交流-直流変換装置,周波数変換装置,変圧器などを利用して電気エネルギーの基本パラメーターも比較的容易に変換することが可能となり,電気エネルギーの等質性はきわめて高まり,一段と利用しやすいものとなっている。

(2)電気エネルギーの伝達の容易さの利用 石炭や石油の移動は,物としての移動で,船,自動車,港湾,道路などの運搬具,運搬施設ならびにその運転要員を必要とし,また騒音などの公害や交通事故や海難などの運搬に固有の危険が伴う。これに対して電気エネルギーは,電線,ケーブルなどで容易に伝達し,さらに電線,ケーブルの分岐によって多数の需要家に簡単に分配可能であり,しかもきわめて少量の分配も経済的に行える。現在,一般家庭では,各部屋にいくつものコンセントが設けられ,これらを通して数W程度から数kWまでの電力が効率的に自由に配分できるようになっている。この伝達と分配の容易さは他のエネルギーに比し電気エネルギーのもっとも大きな特徴といえる。

(3)電気エネルギーの他のエネルギーへの変換の容易さとそのクリーンであることの利用 他のエネルギーへの変換の容易さ,とりわけ機械的エネルギーへの変換の容易さは電気エネルギーの大きな特徴である。すなわち電気エネルギーは電動機などで容易に機械的エネルギーに変換可能で,大きいものでは工場の各種の工作機械や送風機などの動力源,小さいものでは家庭のエアコン,冷蔵庫,洗濯機,扇風機などに至るまで,あらゆるところで利用されている。また電気鉄道への利用は,鉄道の普及,とくに運動性能の向上,運転性能の向上,安全性の確保におおいに貢献している。その際,機械的エネルギーへの変換後に何らかの残滓が残らないこと,すなわちクリーンであることも特徴の一つで,例えば大都市における交通機関としての地下鉄も,電気鉄道なしには,これほど普及したとは考えられない。

機械的エネルギーのみならず,熱エネルギーへの変換,すなわち電熱の利用も電気炉などの工業的利用から家庭用のアイロンや電気ごたつに至るまできわめて広範である。照明などの光エネルギーへの変換の容易さも蛍光灯や電灯などとして広く利用されている。

(4)電気波動現象と通信への利用 急激な電界や磁界の変化は,通信線路や自由空間中を波動の形で遠方まで伝搬する。一般に電気エネルギーは直流と交流に分類されるが,空間中への波動の放出は,周波数が高いほど容易になり,これは電波と呼ばれている。このような波動現象は情報伝達,すなわち通信に利用され,現代社会ではなくてはならないものとなっている。通信線路上の伝搬現象は電信,電話,ファクシミリなどの有線電気通信などに利用され,また空間中の伝搬現象,すなわち電波は無線通信,ラジオやテレビなどの放送,航法援助,電波天文学などの宇宙科学研究など広い分野に利用されている。

(5)真空・気体・物質中の電子の挙動の利用 エレクトロニクスと呼ばれる新しい電気の利用分野を生み出した。無線通信の初期に,音として利用された鉱石検波器やコヒーラーは,物質中の電子の挙動を利用した電子デバイスの例である。現在,真空・気体・物質中の電子の挙動を利用した装置は,真空管,放電管,トランジスター,撮像管,X線管,陰極線管などきわめて多種類にのぼる。とくに最近の半導体集積回路の進歩はきわめて著しく,ラジオやテレビなどの民生用電子機器,無線機や変換機などの通信装置,コンピューターなどの情報処理装置などは,いずれも半導体集積回路の利用によって,きわめて高性能,高信頼度で,しかも経済的なものが作り出され,社会の各方面で利用されている。

執筆者:宮川 洋

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気」の意味・わかりやすい解説

電気

でんき

electricity

自然界には正・負の符号をもった2種類の電荷という実体が存在する。この電荷が示すいろいろな性質が電気とよばれている自然現象である。電荷のことを電気とよぶこともあり、正電荷、負電荷のことを陽電荷、陰電荷とよぶこともある。微視的には、電荷は物質を構成する微粒子が帯びている性質である。正電荷は原子核が、負電荷は電子が帯びている。電子が帯びている電荷は

-e=-1.602×10-19クーロン

であって、eは素電荷とよばれるたいへん重要な自然界の基本定数である。原子核が帯びている電荷は+Aeであり、Aは原子番号である。孤立した原子は電気的に中性であるが、物質の中では、原子あるいは原子団(基)はイオンとなっていることが多く、イオンは正または負の電荷をもっている。

静止している電荷が示す性質が静電気とよばれる現象であり、これは電気学の基礎をなすものであるが、現在実用面で活用されている電気現象の多くは電荷の動的性質である。以下、電気に関する重要な事項を、電気の実用面に重点を置きながら説明する。

[沢田正三]

静電気

二つの物体を摩擦すると、一方が正に、他方が負に帯電する。これらの電荷は発生した位置に静止している。そのほか種々の原因でも静止した電荷が発生する。このような静止した電荷の間には、クーロンの法則で与えられる力(クーロン力)が働く。この力は、同符号の電荷の間では斥力であり、異符号の電荷の間では引力である。この力に直結して、電荷が存在する空間には電界(ベクトル)、電位(スカラー)が存在する。これらはちょうど重力場での重力、ポテンシャル・エネルギーにそれぞれ対応する。静電気は、乾期における衣類のまつわりなど、われわれの日常生活のじゃまもするが、一方、電子写像、電気集塵(しゅうじん)、静電塗装、静電選別などの技術を可能にしてもいる。

[沢田正三]

導体と絶縁物

物質の中を電荷が移動できるとき、その物質は導体であり、移動できないときは絶縁物である。導体内の2点間に電位差(電圧)が存在すると、電荷は巨視的距離を移動して電流をつくる。電圧をVとすると、電流IはI=V/RのようにVに比例する。これはオームの法則であって、Rは2点間の(電気)抵抗である。V、I、Rの単位は普通それぞれボルト、アンペア、オームである。Rは、Vが時間によらず一定であっても(直流)、正弦関数的に変化しても(交流)不変である。一方、絶縁物においては、電流は、直流電圧に対しては流れないが、交流電圧に対しては流れる。これは、絶縁物は電荷を蓄える能力をもっており、その蓄えられる電荷の量が交流電圧によって正弦関数的に変化するからである。このように、絶縁物は、電気回路で絶縁と蓄電との両方の目的に使われる。蓄電する素子は蓄電器(コンデンサー)である。コンデンサー材料として主として使われる絶縁物はとくに誘電体とよばれる。

[沢田正三]

電流の利用

抵抗Rに電流Iが流れることによって発生する単位時間当りの熱WはW=VI=RI2で与えられる。これはジュール熱とよばれるもので、Wの単位は普通ワットである。ジュール熱の利用は、電気応用の代表的なものの一つで、家庭用電熱器から大型工業用電気炉まできわめて広範囲にわたっている。ジュール熱は電流が直流であるか交流であるかにはよらないが、誘電体、磁性体では、電流が交流のときにだけ存在する発熱があり、これを利用するのが誘電加熱、誘導加熱である。電流による発熱は照明においても重要であって、白熱電球がこれである。また、電荷の流れはこの電荷を帯びる微粒子の流れであるから、電流に伴って種々の化学変化がおこりうる。これを研究するのは電気化学とよばれる分野であって、電池、電気分解、電解加工など重要な技術がここから派生する。一方、導体と絶縁物との中間に位置する半導体には、電流Iと電圧Vとの間の著しい非直線性などの多くの特異性が存在し、半導体を使用してのトランジスタの登場から始まって、今日なお急速に進展しつつあるコンピュータ時代がもたらされた。さらに、超伝導体とよばれる物質においては、ある臨界点以下の温度では抵抗がゼロとなる。この性質は電力貯蔵への利用などの面で期待されている。

[沢田正三]

放電

静電荷の電位がある限界値以上高くなると、空間の電気抵抗が無限大であっても、静電荷は急に動き始める。これが放電である。放電にも害と利があり、害は、小さなものでは乾期における衣類やノブでの放電、大きなものでは雷の被害があるが、やはり利がはるかに大きい。すなわち、ネオン管、蛍光ランプなどの照明器具、アーク炉などの加熱・加工装置としての利用などである。

[沢田正三]

磁気

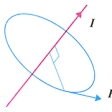

に示すように、電流Iが流れると、その周囲に磁界Hが発生する。そのようすはビオ‐サバールの法則に従う。磁界は電気における電界に相当する磁気的量であり、より一般的に、電気と磁気とは現象としては並行的なことが多い。磁気は磁性ともよばれ、そのうちの強磁性はとくに大きな実用価値をもっている。

[沢田正三]

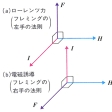

ローレンツ力

(a)に示すように、磁界Hに垂直に電流Iが流れているとき、この両者に垂直で図示の向きに力Fが作用する。この関係をフレミングの左手の法則といい、Fはローレンツ力とよばれる。この法則は、電気エネルギーを力学的エネルギーに変える機械すなわち電動機(モーター)の動作の基礎をなすものである。電動機としては、小は電気かみそり用のものから、大は工場のクレーン用や電気機関車用のものまで、実に多種多様のものがある。

[沢田正三]

電磁誘導

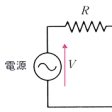

(b)に示すように磁界Hに垂直(図のIの方向)に存在する導線が、この両方向に垂直で図示の向きに力Fを受けてFと平行に移動するとき、導線に沿って電圧がIの向きに発生する。この関係をフレミングの右手の法則といい、この電圧は誘導電圧とよばれる。このような誘導電圧は、導線を移動させないで磁界を変化させても発生する。これらの現象は電磁誘導とよばれ、力学的エネルギーを電気エネルギーに変える機械すなわち発電機はこれを利用したものである。なお、抵抗R、コンデンサーCとともに電気回路の3要素の一つをなすインダクタンスLは、電磁誘導によって回路の電流Iの変化速度に比例する電圧Vを回路に発生するものである。はR、C、Lがすべて直列につながれた回路を示す。

[沢田正三]

電磁波

電磁気現象は、周波数がメガヘルツ程度以上になると、波動的となる。これが電磁波とよばれるものであり、現在のテレビ、ラジオ、無線通信の主役をなす。普通の光も波長が10-7~10-6メートルの電磁波にほかならない。

[沢田正三]

電気の認識の歴史

こはくをこすると軽い物体が引き寄せられることはギリシア時代から知られ、物質に固有な性質であり、神秘的なものと考えられた。このこはくが示す電気的引力が科学の対象となるのは17世紀になってからで、イギリスの医者ギルバートは磁石についての体系的な研究から、磁石の引力とこはくのもつ引力との違いを初めて明確にした。さらにダイヤモンドやガラス、樹脂、宝石などもこすると軽い物を引き付けることをみいだし、1600年『磁石について』の第2部で、こうした性質をエレクトリケと名づけた。こはくのギリシア語で「引くもの」つまり「エレクトロン」の意であった。これを今日の英語流にエレクトリシティelectricityとしたのはT・ブラウンといわれている。

[高橋智子]

静電気学

1672年、ゲーリケは機械的に回転させた硫黄(いおう)球に手のひらを当て、摩擦電気をおこす装置をつくった。1709年にはより帯電しやすいガラス球を用いた起電機がイギリスのホークスビーによってつくられ、以後改良がなされた。ゲーリケにより初めて電気的斥力(せきりょく)が知られ、さらに電気が光や音、熱を発生すること、伝導性をもつことなどが認識された。

1745年ドイツのクライストとオランダのミュッセンブルクにより電気を蓄える装置(蓄電器)がつくられ、電気をおこし蓄えることができるようになった。これはライデン瓶とよばれ、これから得られる一瞬の放電は、180人の兵士を一斉に飛び上がらせるなど当時のサロンや王宮での見せ物としてもてはやされた。

蓄電されるようになって、電気は不可思議な対象から実体あるものとして認識されるに至った。しかしそれは秤量(ひょうりょう)できない不可秤量流体と考えられていた。1733年デュ・フェイは電気に2種類あることを発見し、ガラス電気・樹脂電気と名づけ、二流体説を唱えた。また凧(たこ)の実験で知られるフランクリンは1種類の過不足によって2種類の電気が生じるという一流体説を唱えていた。前記のギルバートは電気引力を説明するために不可秤量の電気素を考えていた。測ることのできない物質―不可秤量流体といえば、燃焼に関するフロギストン、光の媒質のエーテル、熱のカロリックが想定されて、19世紀まで広く支持されていたものである。

不可秤量とはいえ、その引力や斥力はクーロンによって測定され、1785年、逆二乗則として知られる「クーロンの法則」が定式化された。羅針盤(らしんばん)の改良からねじれ秤(ばかり)を考案していた彼は、電気的な力を鋼線のねじれによる振動という力学的なエネルギーに転換することで、精密測定を行ったのである。見せ物的な静電気の時代にクーロンのような実験が生まれ、起電機や蓄電器、検電器、絶縁材料などの装置や知識が集積されたことは注目に値する。

[高橋智子]

動電気学

カエルの脚(あし)に及ぼす電気作用を調べていたガルバーニは、電気ショックによる筋肉の収縮運動を研究中に、2種の異なる金属がカエルの神経に触れると電気ショックと同様の収縮がみられることを発見、1791年に動物電気を提唱した。彼は2種の金属が導線として働くと考えたのである。これを批判して異種金属の接触により電流が生じると主張し、動電気学への第一歩を開いたのはボルタである。2種の金属の接触をさまざま調べた彼は、1796年に金属の電圧列を発表、1800年には食塩水をしみ込ませた布を挟んで銅板と亜鉛板を積み重ねたボルタ電堆(でんつい)、希硫酸に亜鉛板と銅板を入れた電池を開発した。こうした装置による電流は、契機となったガルバーニの研究にちなみガルバーニ電気と名づけられた。

ボルタの電池が報告されると、イギリスのカーライルとニコルソンが水の電気分解を行い、デービーは諸物質の分解にこれを応用してナトリウム、カリウムの単離に成功した。デービーが数百の金属板から組み立てた電池の電流はアルカリを融解するほど大きな熱を発し、また回路の中断箇所ではまぶしい光を発するなど、電流の光や熱の作用も知られた。

[高橋智子]

電磁気学

1820年、エールステッドが電気の流れる針金近くに置いた磁針が振れることを発見、同年、ゼーベックは鉄粉を使って導線の周りの磁力線を示し、アンペールは磁針の振れの向きが右ねじの法則に従うことを発表した。磁針に及ぼす電流の力は、ビオとサバールによって定式化された。またアンペールは導線が自由に動く装置を組み立て、平行に導線を置くとき電流の向きが同じなら引力が、逆向きなら斥力がその間に働くことをみいだした。電流の流れるコイルと磁石との同等性を示し、平行導線間に働く力についてアンペールの法則を定式化した。クーロン、アンペールの法則はいずれも逆二乗則でニュートン力学との一致を示し、ここに電磁気現象を力学的に、遠隔作用として扱う電気力学の基礎が確立された。

電流が磁気を生じることが知られると、磁気から電流を生じさせようという努力が払われた。これは1831年ファラデーの電磁誘導の発見で実を結んだ。彼は、電流の変化あるいは磁石の運動が電流を発生させることを実験的に確かめた。この磁気の変化によって生じる電流は磁電気とよばれた。1821年にはゼーベックが熱電気をみいだしていたので、ガルバーニ電気、摩擦電気、動物電気、空中電気(雷)、そして磁電気が知られたことになる。ファラデーは、こうした電気が同一のものかどうかを生理学的作用、磁針の振れ、火花の発生、電気化学的作用の実験から確かめ、「電気というものは、どういう源から生じたものでも、その本性は同一である」という結論に達した。1833年には電気化学当量を測定し、電気分解の機構の研究から、電気の作用は物質を通して伝えられると考え、磁力線・電気力線を導入して電磁気現象をいわゆる近接作用論の立場から説明する基礎を築いた。

一方、ガルバーニ回路の強さを研究していたオームは1827年、主著『ガルバーニ電流の数学的研究』で、抵抗、起電力、電流を区別し、相互の関係を明らかにしたオームの法則を定式化した。オームの仕事は、1840年以降、イギリスを先頭に電信網の建設が進むとともに、その重要性が認識された。これをさらに複雑な回路に適用できるように拡張したのはキルヒホッフで、1849年のことである。こうした一方で、コイルや電磁石の製作、電池の改良が相次ぎ、モーターや発電機の原型が登場する。また無線通信や電気照明、電気めっきなど電気技術の発達のなかで電気工学分野が形成される。こうした状況のなかでマクスウェルは電磁気に関する相互作用を一貫した理論体系にまとめた。1873年『電磁気学』でマクスウェル方程式を提示、その理論的帰結として、電界、磁界は組みになって空間を伝播(でんぱ)するもので、光はこうした電磁波の一種であると予言した。電磁波の存在は1888年ヘルツによって実験的に確かめられ、マクスウェル理論が実証された。また、アンペールに始まった電気力学はウェーバーらに引き継がれ、ローレンツの電子論を生むに至った。これらは20世紀初頭の相対論や量子論登場の基礎になると同時に、古典電磁気学としてその適用範囲が明確にされた。

[高橋智子]

『オーム社編・刊『電気学入門早わかり』(1980)』

百科事典マイペディア 「電気」の意味・わかりやすい解説

電気【でんき】

→関連項目電流

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気」の意味・わかりやすい解説

電気

でんき

electricity

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...