共同通信ニュース用語解説 「異常気象」の解説

異常気象

顕著な猛暑や豪雨など、ある場所や時期においてめったに起きない気象現象を指し、気象庁は「30年に1回以下の出現率の現象」と定義。近年では、熊本県などで甚大な被害が出た2020年7月の豪雨や、18年の西日本豪雨や猛暑が位置付けられた。偏西風の蛇行のほか、南米ペルー沖の太平洋の赤道付近で海面水温が低くなる「ラニーニャ現象」などが原因となることがある。気象庁は、社会経済に大きく影響する気象現象が発生した場合、要因を分析するため、気象学者らで構成する「異常気象分析検討会」を開く。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「異常気象」の意味・読み・例文・類語

いじょう‐きしょうイジャウキシャウ【異常気象】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「異常気象」の意味・わかりやすい解説

異常気象

いじょうきしょう

unusual weather

およそ30年以上に1回という割合でまれに現れる気象状況。気圧、気温、降水量などの気象要素がその指標となる。

異常気象ということばは、第二次世界大戦前は、さまざまな気象災害をもたらす大気現象に対し、ごく一般的に用いられていた。それは、台風や、晩霜をもたらす移動性高気圧など、なにか人間にかかわり合い目だつような気象はすべて異常気象とよばれていた。現在も一般的には、このような意味で用いられることもある。

第二次世界大戦後、日本には、駐留軍が英語で女性名をつけた台風が頻繁に来襲し、被害を与えたが、これらの記録を残すために、当時の中央気象台(現、気象庁)でまとめられたものが『異常気象報告』であった。この報告の内容のほとんどは台風に関する諸資料、調査をまとめたものであった。このようにきわめて漠然とした内容をもつことばとして用いられてきた異常気象が、特別な意味をもつようになったのは、1960年代の初めからのことである。

1963年(昭和38)1月、日本付近の月平均気圧は平年よりおよそ10ヘクトパスカルほど低くなったが、平年値からのこの偏りは標準偏差のおよそ5倍にあたり、正規分布を仮定すると、これはおよそ10万年に1回の異常低圧となるのである。他方、グリーンランド、アイスランド方面ではこの月の月平均気圧が平年値より25ヘクトパスカル以上も高くなり、これもその地域の標準偏差の5倍以上となった。北半球における月平均気圧のこのような大きな偏りは、きわめてまれな形の気圧配置が北半球に1か月余りにわたって持続したためにおこったことである。その気圧配置は、当時進められていた古気候学の研究から、氷河時代の気圧配置に類似していることが判明し、1960年代に顕著な気温の下降をみせた北極海の東半球側の状況から、このような変動がなお持続するなら、やがて近い将来に氷河時代が再来するのではないか、ということが当時懸念されたのである。

しかしその後、1970年代になって北極海方面の気温変動の傾向は上昇に転じ、だいたい1990~2010年の20年間で温暖化が加速している。1963年1月ほどの異常気圧配置は現れてはいないが、数十年に一度といった異常気象の下限の線をはるかに超えた、何百年、何千年に一度といったまれな異常気象が、猛暑、冷夏、暖冬、寒冬、豪雪、干魃(かんばつ)、長雨、日照不足など、毎年さまざまに姿を変えながら現れ続けている。またその異常気象は、社会経済活動だけでなく、水と食糧の問題を介して、全地球的な規模で、人間の生存に対して大きな影響を与えている点が注目されているのである。

1970年代以降の日本および世界のおもな異常気象の特徴点として次のことがあげられる。

(1)高温と低温、もしくは少雨と多雨というように、両極端の状態が時間的にも空間的にも共存する形で現れている。

(2)まれな程度が顕著になればなるほど、異常気象の規模は時間的にも空間的にもスケールが大きくなる。

(3)地球の温暖化に伴い、異常高温の発生の増加が顕著で、異常低温は減少傾向にある。

[根本順吉・青木 孝]

原因

気候はエルニーニョ/南方振動現象のような数年スケール、さらに長い数十年スケールでも変動している。南方振動現象とは、不順なインドの夏のモンスーン(季節風気候)と干魃の原因を探る過程で発見された大気の現象で、これとエルニーニョ現象が結び付いていて世界各地に異常気象を引き起こすといわれている。現象的には、異常気象は、気候の体系が遷移期間をもちながら変わっていくときに現れる現象とみることができる。遷移期間は旧体系と新体系の平均的な気候状態が共存する期間とみられるが、われわれがすでに経験してきた旧体系を標準とする限り、非常にまれな状態であっても、新しい体系からみるならば、ごく通常の状態であるというような形で異常気象は現れているように思われる。そこでさらに問われるのは、なぜそのような体系の変動がおこっているのかということである。これについてはさまざまな要因が列挙されるが、これを総合した原因の説明はまだできあがってはいない。

さしあたり原因と考えられる事象をあげるならば、自然的地球内原因としては、(1)大気固有の気候の長い周期変動、(2)大気組成成分の変化(たとえば自然的な二酸化炭素の変化など)、(3)火山活動、(4)海洋の表面水温の異常、(5)極地の雪氷状態の変動、などがあげられる。

また、自然的地球外原因としては、(1)太陽活動の変化、(2)地球の軌道要素の変化、があげられる。

現在はこのような自然的原因のほかに、人間活動による人為的原因が全地球的規模で考えられるが、これについては、(1)大気汚染、(2)海洋汚染、(3)人為的な二酸化炭素やフレオンガス(フロンガス)の増加、(4)自然改造による影響、などがあげられる。大気は一つの巨大なシステムとして、以上の各要因から複雑な影響を受けていると考えられる。

[根本順吉・青木 孝]

『朝日新聞科学部編『異常気象』(1977・朝日新聞社)』▽『朝倉正著『異常気象に備える』(1981・日本経済新聞社)』▽『中島暢太郎著『気象と災害』(1986・新潮選書)』▽『小林寿太郎著『気象をはかる』(1988・日本規格協会)』▽『光田寧編著『気象のはなし』(1988・技報堂出版)』▽『根本順吉著『地球に何がおきているか――異常気象いよいよ本番』(1989・筑摩書房)』▽『山本龍三郎著『気象異常――フロン・酸性雨・森林破壊・温暖化』(1989・集英社)』▽『根本順吉著『熱くなる地球――温暖化が意味する異常気象の不安』(1989・ネスコ)』▽『朝倉正著『異常気象と環境破壊』(1990・読売新聞社)』▽『地球環境工学ハンドブック編集委員会編著『地球環境工学ハンドブック』(1991・オーム社)』▽『根本順吉著『世紀末の気象』(1992・筑摩書房)』▽『日本農業気象学会編著『平成の大凶作』(1994・農林統計協会)』▽『高橋浩一郎・朝倉正著『気候変動は歴史を変える』(1994・丸善)』▽『丸山健人他著『大気とその運動』(1995・東海大学出版会)』▽『鈴木一雄原作『お天気なぜなぜ質問箱』(1996・大蔵省印刷局)』▽『泉邦彦著『地球温暖化とオゾン層破壊』(1997・新日本出版社)』▽『農林水産省農業環境技術研究所編著『21世紀の食料確保と農業環境』(1998・養賢堂)』▽『能沢源右衛門著『天気図と気象――その描き方と見方』(1998・成山堂書店)』▽『村松照男監修、オリンポス著『気象のしくみ――図解雑学』(1998・ナツメ社)』▽『気象庁編『今日の気象業務』平成11年版(1999・大蔵省印刷局)』▽『能沢源右衛門著『気になる気象の話』四訂版(1999・成山堂書店)』▽『馬場邦彦著『図解早わかりお天気ブック』(2000・舵社)』▽『奈須紀幸監修、浅井冨雄編『ここまできた! 環境破壊――総合的な学習にやくだつ6 異常気象とこれからの地球』(2000・ポプラ社)』▽『植田宏昭監修、保坂直紀著『図解雑学 異常気象』(2000・ナツメ社)』▽『真木太一著『大気環境学――地球の気象環境と生物環境』(2000・朝倉書店)』▽『ジャック・シャロナー著、平沼洋司日本語版監修『台風と竜巻――なだれからエルニーニョ現象まで異常気象を一望する』(2000・同朋舎刊行、角川書店発売)』▽『宮澤清治著『天気図と気象の本――天気図を見るとき読むとき書くとき』改訂新版(2001・国際地学協会)』▽『気候影響・利用研究会編『エルニーニョと地球環境』改訂増補版(2001・成山堂書店)』▽『気象庁編『気象業務はいま――IT時代の気象情報サービス』2002年版(2002・財務省印刷局)』▽『住明正著『エルニーニョと地球温暖化』(2003・オーム社)』▽『佐伯理郎著『エルニーニョ現象を学ぶ』改訂増補版(2003・成山堂書店)』▽『気象庁編・刊『異常気象レポート2005』(2005)』▽『根本順吉著『異常気象を追って』(中公新書)』▽『根本順吉著『氷河期が来る――異常気象が告げる人間の危機』(光文社カッパ・ノベルス)』▽『土屋巌著『地球は寒くなるか――小氷期と異常気象』(講談社現代新書)』▽『村山貢司著『異常気象――多発する裏に何があるのか』(ベストセラーズ・ワニのnew新書)』▽『根本順吉著『超異常気象――30年の記録から』(中公新書)』▽『嶋村克・山内豊太郎著『天気の不思議がわかる本』(廣済堂文庫)』▽『浅井冨雄著『異常気象はこう進む』(小学館文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「異常気象」の意味・わかりやすい解説

異常気象 (いじょうきしょう)

unusual weather

気温,降水量などの気象要素が過去30年以上にわたって観測されなかったほど著しく高い(多い)かあるいは低い(少ない)値を示す場合で,統計的にいって30年に1回以下の出現確率(確率1/30以下)の現象を気象庁では異常気象と呼んでいる。つまり気象要素が正規分布する場合には平均値から標準偏差の約2.2倍以上偏った場合に当たる。世界気象機関(WMO)では25年を基準にとっているが,気象庁では30年を基準にしている。その一つの根拠は日本では気候平年値が過去30年間の気象(現在は1961-90年のデータ)を統計して作られるからである。WMOでは平年からの偏りが大きくない天候でも,たとえば雨の少ない傾向が長期間にわたって続いたために,農作物などに大被害が生ずると,原因となった気象を異常気象という場合がある。また一般に,集中豪雨や台風などのために人命が失われたり,建造物や農作物が壊滅的な被害を受けた場合,原因となった気象現象も異常気象という。

実態

寒冬,暖冬,冷夏,暑夏,長雨,干ばつ,豪雪などの異常気象が最近,社会の強い関心を集めている。その理由には天候の変動幅が従来になく大きく,観測開始以来第1位という記録が目立つようになったこと,社会・経済の構造が異常気象の影響をうけやすくなったことがあげられる。1931年以降,日本の各地域における月平均気温が前記の定義に基づく異常高・低温になった回数は過去30年にわたって漸増傾向を示し,変動幅も大きくなった。世界の異常高・低温の発生回数を1930年以降90年まで10年間ごとに集計すると,1950年代以降はそれ以前に比べ減少している。

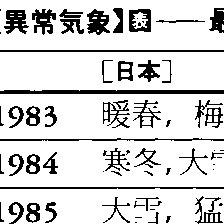

日本および外国における最近のおもな異常気象と,それに伴った社会現象を表に示しておく。一つの特性は異常気象が食糧生産に及ぼす影響である。十数年にわたって,豊作が定着していた東北地方では農業技術が冷害気象を克服したと考えられていた。しかし,71年のきびしい夏の低温は東北地方に冷害をもたらした。しかも,その後の冷害はさらにきびしくなり,しだいに南下して76年は北海道から北陸・関東地方まで,80年は北海道から九州北部まで冷害におそわれた。そして,83年は北日本で4年続きの冷害になった。1980年以降10年間に冷害が5回発生したのは,昭和初期の10年間に5回発生した記録と同じである。90年代も冷害が発生し93年は80年ぶりの大冷害となった。外国では72年,世界的に干ばつが発生し食糧危機の到来が心配された。ソ連では穀倉地帯であるウクライナ地方などが温暖高気圧におおわれて干ばつになったほか,モンスーンの到来が遅れたために東南アジアと中国が干ばつになり,西アフリカやオーストラリアでも干ばつが発生し,世界のおもな穀倉地帯は不作になった。このころから異常気象の食糧生産に及ぼす影響が大きくなり,ソ連では72年からの10年間に5回も不作を重ねた。アメリカも74年,76年,80年,88年に干ばつにおそわれた。中でも80年7月はメキシコから北上した熱波のために,アメリカ南西部は40℃をこす猛暑が続き,月平均気温は統計的に数千年に1回の出現確率の異常高温が各地で観測された。熱波による死者は1265名,穀物の被害は200億ドルに達した。また,88年の大熱波は地球温暖化が政治問題化するきっかけになった。90年代に入ってからもアメリカの穀倉地帯は異常気象におそわれ,91年に干ばつ,93年にミシシッピ川の大洪水,95年に大熱波が発生した。過去の統計によると,不作の起こる確率はソ連では3.7年に1回で,ほぼ北日本の冷害と同じ,アメリカは6年に1回である。これに比べると,近年の不作は統計の2倍以上も多く発生している。

異常気象の影響は農業だけでなく,日常の消費活動に及んでいる。天気によって消費が左右された例として大阪地区百貨店売上高前年比をみると,大冷夏だった93年8月は-5.9%,猛暑だった94年8月は+0.4%増。夏は暑いほどエアコン,ビール,夏衣料,レジャー,消費電力などが大幅に伸びる。

異常気象と気候変化

世界の異常高・低温の発生回数(図2)をみると,1930年代からは異常高温が異常低温より多い。しかし,50年代から70年代にかけては異常低温が異常高温より多く発生した。1861年から1994年までの135年間にわたる全球平均気温偏差(1961-1990年までの平均値からの差)の経年変化図と異常高・低温の発生回数を比較すると,気候が温暖化しつつある1930年代までは異常高温の方の発生回数が多い。しかし,40年代以降,気候が寒冷化に向かうと,異常低温の方の発生回数が多い。近年は70年代の半ばごろから全球平均気温が上昇し始めるとともに,異常高温の発生回数が増えてきた。このような変化に対応し,異常少雨・多雨が中・低緯度地方で多発している。

原因

異常気象は同じような天候が長期間にわたって持続するときに発生する。その条件は上空の気流が南北に蛇行する南北流型でも,東西に流れる東西流型でも広域の気圧配置があまり変わらず,持続する場合である。たとえば,80年8月のように南北流型の気圧配置でオホーツク海にブロッキング高気圧が停滞した場合(冷夏),1978年夏のように東西流型の気圧配置で,太平洋高気圧が日本付近に停滞した場合(暑夏)に異常気象が発生する。大規模な気圧配置があまり変わらず,停滞する場合と,大気が例年と著しく異なった運動をする場合に異常気象が発生する。その原因として,海水温,雪氷分布,雲分布の異常のほかに,火山爆発による日射量の変化などが考えられる。近年は,赤道東太平洋で水温が上昇するエルニーニョ現象が重視され,日本では暖冬,長梅雨,冷夏,熱帯地方では干ばつや多雨など世界的な異常気象の原因として重視されている。また,偏西風波動の相互作用によって生ずるという考えもあるが,十分には解明されていない。とくにきびしい冷夏,大雨,豪雪をもたらすブロッキング高気圧の成因については今後の研究の進展がまたれる。

執筆者:朝倉 正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「異常気象」の意味・わかりやすい解説

異常気象【いじょうきしょう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「異常気象」の解説

いじょうきしょう

異常気象

abnormal weather ,unusual weather

夏暑くならない冷夏,冬寒くならない暖冬,雨が多い季節にほとんど降らない少雨・干魃

執筆者:丸山 健人・田中 博

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「異常気象」の意味・わかりやすい解説

異常気象

いじょうきしょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の異常気象の言及

【気候】より

… 大気現象では,気候で表されるような大気の正常状態から著しくかけ離れた状態が起こることがある。これが異常気象で,人間生活に重大な影響をもつ異常気象災害が起こることが多い。WMOでは世界各国の気象庁から異常気象の報告を求めるときに,25年以上に1度の確率でしか起こらぬ現象を異常気象の目安としたが,日本でも気象学上の異常気象の目安としては,平年値に対応して30年に1度の確率でしか起こらない現象を取り上げることが多い。…

【気象災害】より

…大雨,強風,干ばつなどの異常な気象現象が原因となって生ずる災害をいうが,原因となる異常気象現象の種類や空間的・時間的規模およびそれによって被害を受ける対象によって種類は多岐にわたっている。 比較的激しい異常気象現象としては,強風,大雨,大雪(吹雪),降ひょう,砂あらし,黄砂などがあり,激しいというよりは持続的な異常気象現象としては,季節風,長雨,長期積雪,猛暑,干ばつ,冷夏,寒冬,暖冬などがある。…

※「異常気象」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...