関連語

精選版 日本国語大辞典 「素性」の意味・読み・例文・類語

そせい【素性】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「素性」の意味・わかりやすい解説

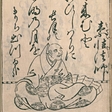

素性

そせい

生没年未詳。平安前期の歌人。貞観(じょうがん)~延喜(えんぎ)(859~923)ごろの人。三十六歌仙の一人。俗名良峯玄利(よしみねのはるとし)、別称良因朝臣(よしよりあそん)。六歌仙の一人僧正(そうじょう)遍昭(へんじょう)の在俗時代の子。初め宮廷に仕え、左近将監(さこんのしょうげん)であったが、出家し雲林(うりん)院に住み、ついで大和石上(やまといそのかみ)の良因院に移った。その間、宇多(うだ)天皇の知遇を得、896年(寛平8)雲林院行幸の日に権律師(ごんのりっし)になる。歌風は軽妙洒脱(しゃだつ)。家集に『素性集』がある。勅撰(ちょくせん)所載歌は『古今集』以下65首。

いまこむといひしばかりに長月の有明けの月を待ちいでつるかな

[島田良二]

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「素性」の解説

素性 そせい

遍昭(へんじょう)の子。三十六歌仙のひとり。父のすすめで出家,京都雲林(うりん)院や大和(奈良県)良因院にすんだ。和歌は「古今和歌集」に36首のほか勅撰集に多数おさめられている。かな書の名手でもあった。家集に「素性集」がある。延喜(えんぎ)9年(909)まで生存が確認されている。俗名は良岑玄利(よしみねの-はるとし)。

【格言など】今来むといひしばかりに長月の有明の月を待ち出でつるかな(「小倉百人一首」)

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...