目次 無脊椎動物の足 脊椎動物の足 医学における足 足関節foot joint 足の筋肉 足の血管 足の神経 文化史 動物体の一部が突出して体を支え移動させる働きをする構造物は,一般に〈あし〉と呼ばれ,足・脚・肢の字が用いられるが,その区別は慣用的なものである。足と呼びうる特別な部分がなくても移動する動物は数多くあり(傘運動をするクラゲ類や蠕動(ぜんどう)運動をするミミズ類など),また足と同じような構造でも形・働きの違いから足と呼ばれないものも多い(節足動物の多くの付属肢 など)。

無脊椎動物の足 無脊椎動物の足は形成部位も構造もさまざまである。節足動物の歩脚は主として胸部付属肢でつくられ,無脊椎動物の足の中では最も機能的に発達したもので,分節した棒状の関節肢である。その屈伸・旋回によって体の蛇行運動によらない歩行を可能にしている。餌を捕まえたり巣穴を掘ったり敵を攻撃したりするのにも用いられ,強大なはさみに変形したり,感覚毛が発達して接触により化学刺激を感じるものもある。口器は頭部体節の付属肢が摂食のために変形したものである。甲殻類の腹部の遊泳肢は肢節が融合して板状になっており,鰓脚(さいきやく)類,橈脚(とうきやく)類などでは胸部付属肢が遊泳肢となっている。多毛類にはほとんどの体節の両側にいぼ足といわれる剛毛をもった筋肉性の突起があり,体の蛇行運動による匍匐(ほふく)・潜掘・遊泳を助ける働きをする。このいぼ足を,有爪(ゆうそう )類の鉤(かぎ)づめをもったいぼ足状付属肢や,それに由来する多足類・昆虫類の付属肢の起源とすることには否定的な考えが強くなっており,甲殻類・鋏角(きようかく)類の付属肢はさらに別起源のものとされる。軟体動物には腹側に筋肉が肥厚した足があり,腹足類では盤状で蠕動により匍匐し吸着もし,斧足(ふそく)類ではくさび状で潜入する働きをする。頭足類では口の周囲の筋肉がとくに発達するとともに分岐して蛇尾状に伸長し,吸盤を列生してはうとともに餌などを捕まえる働きもし,腕ともいわれる。棘皮(きよくひ)動物の管足は水管系の突出物で放射状に5帯に配列しており,先端が吸盤状になっていて,他物に吸着し体を保持・移動する。アメーバ類の仮足は随時形成される細胞体の運動方向への突出にほかならない。原田 英司

脊椎動物の足 脊椎動物のうち魚類を除く両生類,爬虫類,鳥類,哺乳類は,前肢(ヒトでは上肢,鳥類の場合は翼)と後肢(ヒトでは下肢)からなる4本の足をもつので,四足類(または四足動物,四肢動物)と総称される。四足類の足の原型は魚類の対(つい)びれで,前肢は胸びれから,後肢は腹びれから変形したものと考えられている。原則として前肢はひじと手首,後肢はひざと足首で分節する3節からなるが,カエル類や鳥類では末端の節がさらに二つの節に分かれている。末端の節は5本の指を備えるのが原型である。また原則として,最初の節には1本の骨(前肢では上腕骨,後肢では大腿骨),第2の節には並行する2本の骨(前肢では橈骨と尺骨,後肢では脛骨と腓骨)がある。手首と足首にはそれぞれ数個の手根骨,足根骨があり,それより先に指の骨がある。両生類のアシナシイモリ ,爬虫類のアシナシトカゲ やヘビ類では足が前後とも二次的に退化消失しており,また哺乳類でもクジラ類は後肢を失っている。哺乳類では,手首・足首より先の部分の形態はそれぞれの動物の移動様式に対応して,いくつかの型に分けることができる。この部分の全体を地面につけて歩くのが歩行様式の原型で,これを蹠行(せきこう)(食虫類,霊長類,齧歯(げつし)類,食肉類のクマ類など)と呼ぶ。それに対して,指の部分だけを地面につける様式を趾行(しこう)(食肉類の大半),指がひづめに覆われそこだけを地につけて歩くのを蹄行(ていこう)(奇蹄類,偶蹄類)といい,これらの型は地面の上を疾走するのに最も適している。また,この部分がひれ状の〈ひれあし〉になって水中を泳ぐのに適している型を鰭行(きこう)(鰭脚類,クジラ類)というが,爬虫類にも,海中生活に著しく適応したウミガメ類,中生代の魚竜類や長頸竜類のように,足がひれあしになっているものがある。以上のほか,土中を掘り進むのに適したモグラの前肢,跳躍に適したカンガルー の後肢,木にぶらさがるのに向いたナマケモノ の四肢やコウモリ の後肢など,さまざまな特殊化したあしがある。原型を維持している蹠行性の足,とくに前肢は歩行以外にもいろいろな働きをすることができるが,その他の型は多かれ少なかれ特殊化しており,ある限られた働きしかもたない場合が多い。田隅 本生

医学における足 足は下肢すなわち股関節より下,つま先までの全体を指すことばであるが,解剖学では,くるぶしより上を脚(きやく),下を足と呼んで区別する。前者はさらにひざの上下で大腿と下腿に分けられる。大腿は俗にいう〈もも〉で,その上半はひじょうに太いので〈ふともも 〉,その内側を〈うちもも〉という。下腿は日本固有の言葉では〈はぎ〉または〈すね〉という。下腿の前面を〈むこうずね 〉といい,後面のふくらんだ部分を〈ふくらはぎ 〉という。大腿と下腿の移行するところを〈ひざ〉あるいは〈ひざがしら 〉といい,その後面は曲げるとくぼむので膝窩(しつか)(和名は〈ひかがみ〉)と呼ばれる。ときに大腿の下半前面をもひざという。

解剖学的意味での足は,かかとheel(踵(しよう)部),足背dorsum of the foot(足の甲),足底sole(足の裏),5本の指が区別される。また後述する足根骨ossa tarsiで支えられる部分を足根,中足骨で支えられる部分を中足という。足の指は〈趾〉という漢字を用いて手の指と区別していたが,近年はこれが廃されて指となり,必要なとき〈足の〉を加えることになっている。ちなみに欧米では手の指のfinger と足の指のtoeの区別がある。

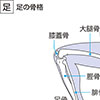

脚の内部は主として骨格とその周囲を満たす筋肉とからなり,さらに血管と神経が走っている。骨格は大腿には大腿骨 が,下腿には内側に脛骨,外側に腓骨があり,ひざの前面には膝蓋(しつがい)骨がある。大腿骨は人体中で最も大きい骨で,股関節 によって骨盤と,膝関節によって脛骨と結ばれている。股関節は肩関節に相当する多軸性の球関節であるが,膝関節は1軸性のちょうつがい関節で,前から膝蓋骨でおおわれている。腓骨は,膝関節には関係なく,上端は脛骨と関節で結ばれ,下端は脛骨と結合組織で結びつけられているので,これら両骨の間の可動性はわずかである。脛骨はその全長にわたって〈むこうずね〉の皮下に触れられる。また,脛骨と腓骨の下端は,いずれも太くなって脛骨踝(けいこつか)あるいは〈うちくるぶし〉と,腓骨踝あるいは〈そとくるぶし〉となる。くるぶしのすぐ上の,下腿のいちばん細くなったところが〈あしくび 〉である。

解剖学的な足の骨は足根骨,中足骨,指骨の3群に分けられる。足の形や構造は手とよく似ているが,かかとが突き出していること,足背と足底が大きくなって指が短いことが,手と違うところである。足底と指の足底面の皮膚は,手のひらの皮膚と同様に毛と皮脂腺がなく,色素に乏しいために白く,特殊の皮膚理紋 (指紋,足底紋)がみられる。足底の内側中央部は上のほうに向かって浮き上がって足円蓋(俗に土ふまず)という。これがなくなっている状態が扁平足 である。足の内部は主として骨格でできている。骨格は(1)足根骨 距骨,踵骨,舟状骨,第1楔状(けつじよう )骨,第2楔状骨,第3楔状骨,立方骨,(2)中足骨 各指に相当して5本,(3)指節骨 親指では2個,他の指では3個ずつ,の3群に分けられる。このほかに足底には数個の種子骨 がある。これらの骨はいずれも皮膚の表面からさわることができるが,なかでも踵骨は,大きくて,強く後ろ下のほうに突き出してかかとの支柱をなし,また人体最大の腱,アキレス腱 がつくので重要である。下腿と足根との間の関節は脛骨と腓骨の間に距骨がはまりこんでできるので,これを距腿関節という。このほか足の骨の間はいずれも隣どうしが関節で連結され,靱帯(じんたい )で補強されている。足には下腿からくる多数の腱が終わっているほか,固有の足筋がある。これらはみな小さい筋で,いずれも足指についてその運動を行う。

足関節foot joint 距腿関節(足関節とも呼ばれる)は,距骨と下腿の骨,すなわち脛骨と腓骨との間にある関節で,内外のくるぶしではさまれている。多数のじょうぶな靱帯が骨の結合を強めるとともに,運動範囲を制約している。関節の運動は,(1)軸のまわり(これが歩行のときに起こる運動),(2)前後軸のまわり(足の裏を内側に向けたり外側に向けたりする),(3)下腿の長軸のまわりにも少しは動く。

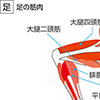

足の筋肉 下肢の筋肉は大腿の前面に伸筋として縫工筋と大腿四頭筋がある。大腿四頭筋は,大腿直筋,内側広筋,外側広筋 ,中間広筋の4頭からなる強大な筋で,ひざを伸ばす筋であるから,直立にも歩行にも必要で,階段を上るときなど,この筋が収縮して固くなるのを手に触れることができる。大腿の後面には,屈筋として大腿二頭筋,半膜様筋,半腱様筋がある。内側面には,6個の内転筋があって,大腿を内側に向かって引きつける。下腿では,前面に足や足指の伸筋群があり,後面にその拮抗筋として下腿三頭筋など6個の屈筋がある。下腿三頭筋は,表層の腓腹筋と深層のひらめ筋 とからなり,ふくらはぎのふくらみをつくる。三頭筋の腱はアキレス腱であって,踵骨についている。下腿三頭筋とアキレス筋は,つま先を立てて体を上にもち上げる働きがあるから,歩いたり走ったりするときに,決定的な役割をする。下腿の前面には前脛骨筋があって脛骨から起こって足底の内側縁で足根骨と第1中足骨につくので,足の内側縁をもち上げる作用がある。また足の指の伸筋があって細い腱を親指やその他の指の背面へ伸ばしている。下腿の外側に長腓骨筋と短腓骨筋がある。いずれも腓骨から起こって外くるぶしの後ろをまわって足底で中足骨につき,足の外側縁をもち上げる作用がある。

足の血管 下肢の動脈は大腿動脈が大腿の前内側部の鼠径(そけい)靱帯の下から現れ,大腿の前から内側を通り,膝窩で膝窩動脈となり,下腿で前後の脛骨動脈 となって足にはいっている。足の動脈は,前脛骨動脈の末梢が足背動脈となって足背に,また後脛骨動脈の続きが足底動脈となって足底にいき,前者はさらに弓状動脈となり,後者は足底動脈弓をつくって足のあらゆる部分に分布する。静脈は動脈に伴行する深部静脈 のほかに,足背,くるぶしの周囲に静脈注射 に用いられる皮静脈が網をなし,これらは集まって大伏在静脈,小伏在静脈の2本幹となって,下腿に上がっていく。前者は下腿と大腿の内側面を上行して鼠径部で大腿静脈にはいり,後者は下腿後面を上行して膝窩静脈に注ぐ。

足の神経 下肢の神経として,人体最大の神経,座骨神経がある。大臀筋の下縁中央で大腿後面に出て,大腿の屈筋群に枝を与えたのち,膝窩の上方で外側の総腓骨神経と内側の脛骨神経に分かれる。前者は膝窩の下方で浅深の2枝に分かれる。浅腓骨神経は,下腿の表層を下り,腓骨筋に枝を与え,足背の皮膚に分布する。正座してしびれがきれるのは,浅腓骨神経の一時的麻痺である。小児麻痺 でよく侵されるのもこの神経で,特有の尖足(せんそく)を招来する。深腓骨神経は下腿と足背の伸筋群を支配する。足底の皮膚知覚と筋の支配は脛骨神経の末梢の枝が受けもっている。下肢の神経としては,以上の坐骨神経の系統のほかに,大腿の前面と内側にそれぞれ大腿神経(大腿の前内側面と下腿の内側面の皮膚知覚,大腿の伸筋群の支配)と閉鎖神経(大腿の内転筋群の支配)がある。藤田 恒夫+藤田 恒太郎

文化史 西欧語では一般に脚と足は区別されているが,日本語ではあいまいで〈あし〉と総称されることが多い。肢を指す大和ことばがないし,脚もあしと読む。したがってウェブスターJean Webster(1876-1916)の小説《Daddy-Long-Legs》(1912)は《あしながおじさん 》と訳されている。なお,daddy-long-legsはもともとガガンボ や脚の長いメクラグモ のこと。もっとも,〈足〉はももから下のことも指し,アリストテレス が脚と足を厳密に区別して論じている(《動物部分論》)のに比べると日本語はあいまいなようだが,ふともも,ひざ,ひかがみ,すね,こむらなどと〈あし〉の各部を区分しているから語彙は不足していない。くるぶしから下の〈あし〉が下肢を代表する(〈足が地に着く〉〈抜足差足忍び足〉など)とみるかどうかの,日常生活感覚の彼我の差にもよることなのだろう。ただし,これも明確な東西の違いとはいいがたく,〈足が速い〉は下肢の駆ける動作が敏捷なことをいうが,ギリシア神話 の勇士アキレウス も〈podas ōkys Achilleus(足において速いアキレウス)〉といわれたし,英語ではswift-footedという。オウィディウス の《転身物語》にダフネが月桂樹に変わるくだりに,〈今まであれほど速かった足pesが今や固く根づいた〉とあり,pesはfootと同じく足である。大プリニウス 《博物誌》第11巻では昆虫,クモ,タコ,イカ,カニの〈あし〉を足pesとしている。メクラグモなどは人との類推でlong-legと称したのかも知れない。

プリニウスはすべての動物は右足から歩き出すというが(《博物誌》第11巻),無論うそである。また静脈瘤が下肢に生ずるのは男だけで女はまれだともいっているが,実際は女のほうが多い。彼の話には荒唐無稽なおもしろさがあり,足首から下が後ろ向きになっていておのおの8本の足指がある人種や,一本足で跳び走り,暑い日にはあおむけに寝て足の陰で日光を避けるので〈スキアポデスSciapodes(こうもり傘族)〉と呼ばれる人種がいるなどと述べている(《博物誌》第7巻)。

足は権力や魔力の座を表すものと古くから考えられていた。前14,13世紀ころにシリアの一地方に栄えたウガリト王国の神話の中に,殺戮(さつりく)を続ける荒ぶる処女神アナトに豊穣の神バアルが平和の使者を送ってなだめる話の中に,アナトの足下に身をかがめ伏して拝するよう使者に命ずるくだりがある。また後2,3世紀ころのヘルメス文書の中の〈ポイマンドレス〉の章に,〈父なる神から力を受けた者が敬虔(けいけん)と知識の美を人々に説いたとき,あざけった者は死んだが,別の者は彼の足もとに身を投げて教えを乞うた〉とある。また〈このイングランドが征服者の高慢な足下に伏すこと(lie at the proud foot)はかつてなかったし,今後もそうさせはしない〉(シェークスピア《ジョン王》)ともある。このように〈足下に伏す〉は権力に屈することを指す。そして足が権力を表徴するとき,権力が内蔵する弱さを足の欠陥として表現する。アキレウスのかかとが好例である(アキレス腱 )。また工芸の守護神ヘファイストスは強力な魔法使いだったが,その両足は骨折のためひどいびっこだった。これは生みの母ヘラが誕生時に醜かった彼を憎んでオリュンポスの山から突き落としたためである。

足はまた性器や繁殖を婉曲に表現する。たとえば〈わたしはすでに着物を脱いだ,どうしてまた着られようか。すでに足を洗った,どうしてまたよごせようか〉(旧約聖書《雅歌》)とある。ノルウェーでははだしが豊穣儀礼にたいせつな役割を演じていた。ユングが夢の中の足は繁殖と男性性器を象徴するというのも同じ考えである。かつての中国にあった纏足(てんそく)は,4,5歳の童女の足に横に包帯を巻いて細くし,次に親指を除く足指を底屈させて堅く縦に包帯を巻いて締めつけ,先のとがった小さな足とした。発育を抑えられた足で歩くには臀部以下の下肢の安定を求める揺動が必要で,それが当時の女性美の基準にかなっていた。

足が主役を果たす踊りに,コサック・ダンスやタップ・ダンス,フラメンコなどがある。コサック・ダンスやタップ・ダンスでは全身が上下に舞うのに対し,フラメンコの足踏み(サパティアード)では腰から上はほとんど上下に動かない。この意味でフラメンコは足の踊りといえよう。西欧の踊りがしばしば音高く足を踏み鳴らすのと対照的に,日本の民俗舞踊や能では音をひそめて足を踏みおろしたり,すり足で歩くのを基本としている。足の所作にも価値基準の差があるようである。池澤 康郎

〈ソク〉

〈ソク〉 〈あし〉「足跡・足軽/素足・手足・出足・船足」

〈あし〉「足跡・足軽/素足・手足・出足・船足」

という象形文字はひざから下の部分を指すこともあったから,漢字のほうもあいまいだった。これに対して脚は〈肉の却〉で足の屈曲する背側部分が原意だった。いつのころからか足がくるぶしから下の部分となり,脚が〈あし〉全体をいうことになり,解剖学用語として確定してしまった。だからたとえば,1702年(元禄15)に京都の書坊小紅屋喜兵衛が出した《医方大成論和語鈔》のなかの〈寒〉を論ずるくだりで,〈脾に著しく則ち四肢の浮腫ありて屈伸するを得ず〉の注に〈四肢手足は脾土の主する所なり。故に湿邪が脾の蔵に著しく則ち手足浮腫(はれ)て其腫気に因て手足を屈伸する働きを得がたしとなり〉といっているのも誤りではない。

という象形文字はひざから下の部分を指すこともあったから,漢字のほうもあいまいだった。これに対して脚は〈肉の却〉で足の屈曲する背側部分が原意だった。いつのころからか足がくるぶしから下の部分となり,脚が〈あし〉全体をいうことになり,解剖学用語として確定してしまった。だからたとえば,1702年(元禄15)に京都の書坊小紅屋喜兵衛が出した《医方大成論和語鈔》のなかの〈寒〉を論ずるくだりで,〈脾に著しく則ち四肢の浮腫ありて屈伸するを得ず〉の注に〈四肢手足は脾土の主する所なり。故に湿邪が脾の蔵に著しく則ち手足浮腫(はれ)て其腫気に因て手足を屈伸する働きを得がたしとなり〉といっているのも誤りではない。