化学辞典 第2版 「ケギン構造」の解説

ケギン構造

ケギンコウゾウ

Keggin structure

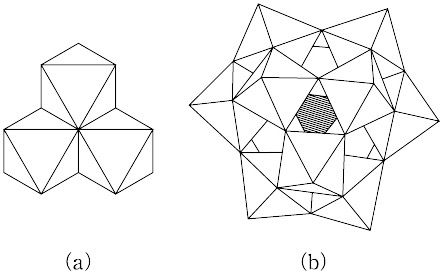

ヘテロポリ酸の主要構造の一つ.Mをヘテロ原子とする [Mn+O4・M′12O36](8-n)- で,中心の正四面体型のMO4を,かご形のM′12O36(正八面体型のM′ O6 3個が稜共有で結合したM′3O13(図(a))4個が頂点共有で縮合してできたもの)がとり囲んだ構造で,全体として正四面体対称をもっている(α型)(図(b)). J.F. KegginがX線構造解析で見いだした(1934年).骨格原子M′ = MoではM = SiⅣ,GeⅣ,PⅤ,AsⅤ,TiⅣなど,M′ = Wではそれ以外に,M = AlⅢ,FeⅢ,CoⅡ,CoⅢ,CuⅡ,ZnⅡ,MnⅣなど,3d元素を含むものもある.さらに,製造時の酸性度などの条件の差により,4個のM′3O13のうち1ないし2個が60°ねじれたβ,γ異性体もM′ = W,M = SiⅣ,GeⅣで得られている.

J.F. KegginがX線構造解析で見いだした(1934年).骨格原子M′ = MoではM = SiⅣ,GeⅣ,PⅤ,AsⅤ,TiⅣなど,M′ = Wではそれ以外に,M = AlⅢ,FeⅢ,CoⅡ,CoⅢ,CuⅡ,ZnⅡ,MnⅣなど,3d元素を含むものもある.さらに,製造時の酸性度などの条件の差により,4個のM′3O13のうち1ないし2個が60°ねじれたβ,γ異性体もM′ = W,M = SiⅣ,GeⅣで得られている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報