日中辞典 第3版の解説

書道

しょどう

书法,书道.

彼は~書道の大家だ|他是书法大家.

书法家.

书法讲座;书法私塾.

書とは,文字を素材として,個人の思想や感情などを毛筆で表現した作品をいう.日本でいうところの「書道」は,中国では“书法”という.

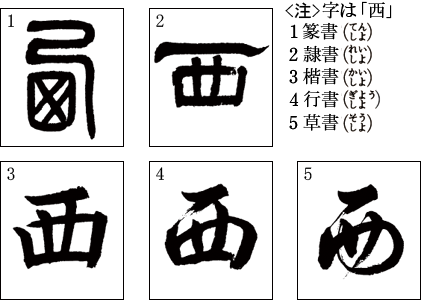

1文字の変遷

現在われわれが見ることのできる最古の文字は殷(いん)晩期の甲骨文字“甲骨文”で,当時の占卜(せんぼく)の記録を亀甲や獣骨に刀で刻み込んだものである.

殷の末期から周代には,青銅器に図象文字や銘文などを鋳込んだり刻んだりした金文(きんぶん)“金文”や,十個の鼓状の石に詩を刻んだ石鼓文(せきこぶん)“石鼓文”がある.周の宣王(紀元前727)の時に史官の籀(ちゆう)が史籀篇(しちゆうへん)を作り文字を整理した,といわれる.史籀篇以前の書体を古文(こぶん)“古文”といい,籀が整理した後の書体を籀文(ちゆうぶん)“籀文”または大篆(だいてん)“大篆”という.

その後,秦の始皇帝が天下を統一した時,文字もそれまで各地で異なっていたものを統一したが,これを秦篆(しんてん)“秦篆”または小篆(しようてん)“小篆”という.

漢代には繁雑な篆書(てんしよ)(大篆や小篆)“篆书”を簡略化した隷書(れいしよ)“隶书”になり,隷書をさらに省略し早書きした章草(しようそう)“章草”が生まれ,それがさらに今草(きんそう)“今草”になり現在の草書“草书”へと発展する.

楷書“楷书”の成立ははっきりしないが,後漢末から三国時代の初めに隷書“隶书”を簡略化してできたと考えられる.しかし初期のものはまだ用筆に隷書の名残りがあり,東晋・南北朝時代を経て隋・唐で最も完成された形になる.

行書“行书”は最後にできる.

現在,中国で使用している簡体字“简体字”の中には,草書体から作ったもの(例えば书・转・长など)もあるが,楷書の用筆で書いた場合は点画を省略していても楷書である.

2書体について

時代によって書体“字体,书体”の数は異なるが,現在は五体とする.

(1)篆書“篆书,篆字”:

字体の結構“结构”は縦長で重心が上にあり脚がやや長く,左右相称“左右对称”を原則としている.

(2)隷書“隶书”:

“结构”は扁平で,一字の主要な横画(おうかく)“平画”に波“波画”( )がある.

)がある.

(3)楷書“楷书,楷体,正书,真书”:

“结构”はやや縦長で,力の均衡によってまとめられる.

(4)行書“行书”:

楷書と草書の中間の形態をなす.点画を続けて書くので楷書より書く速度が早く,流れが美しく変化も多いので実用的である.

(5)草書“草书”:

筆画“笔画”を省略して,くずし書きしたものである.

これらのほかに,日本では平仮名“平假名”と片仮名“片假名”がある.平仮名は漢字の草書体から作られ,片仮名は漢字の一部をとって作られた.

3執筆法その他

執筆法(筆の持ち方)“执笔法”には,親指と食指で筆管“笔管”を持ち,中指が内側に来るようにして持つ単鉤法(たんこうほう)“单钩”,親指と食指は単鉤法と同じで,中指を食指と共に筆管の外にかける双鉤法(そうこうほう)“双钩”,筆管を握るようにして持つ握管法(あくかんほう)“握管”その他があるが,書く文字の大きさによって持ち方も異なる.

腕法(腕の構え方)“运腕”には,左手を枕にして書く枕腕(ちんわん)“枕腕”,腕が軽く机上にふれる程度で書く提腕(ていわん)“提腕”,腕を机からはなして書く懸腕(けんわん)“悬腕”があるが,中国ではさらに肘(ひじ)を上げて書く方法を“悬肘”という.

筆法(筆使い)“笔法,运笔”には,おもに次のようなものがある.

(1)蔵鋒(ぞうほう)“藏锋”:

起筆(きひつ)(書きはじめ)“起笔,落笔”で鋒先(ほさき)“笔锋”を包みかくす方法(中国では,この筆の動きを“欲右先左,欲下先上”と表現している).

(2)露鋒(ろほう)“露锋”:起筆で鋒先を外に出す方法.

(3)中鋒(ちゆうほう)“中锋”:鋒先が筆画の真中を通るようにする方法.

(4)側筆(そくひつ)“偏锋”:筆を傾けて書く方法(鋒先が筆画の一方を通る).

(5)方筆(ほうひつ)“方笔”:点画“点画”を角ばらせる.

(6)円筆(えんぴつ)“圆笔”:点画に丸味をもたせる.

点画の名称は――

横画(おうかく)(一)|平画,横画.

縦画(じゆうかく)(丨)|竖画.

右払い(㇏)|捺画.

左払い(丿)|撇画.

はね(亅㇂)|钩儿.

転折(てんせつ)( )|转折,折.

)|转折,折.

点(丶)|点.

4用具について

書写に必要な用具“用具,工具”には,次のようなものがある.

筆|笔,毛笔.

墨|墨.

紙|纸.

硯|砚台,砚.

筆置・筆掛|笔架.

筒状の筆立|笔筒.

筆洗|笔洗.

水注(すいちゆう)|水注.

水滴(すいてき)|水滴.

硯屛(けんびよう)(硯のそばに立てる埃よけ)|砚屏.

文鎮|镇纸.

下敷|毡子.

これらの中でも筆,墨,紙,硯の四つを文房四宝(ぶんぼうしほう)“文房四宝”といって昔から珍重してきた.また発音の関係で,日本では「筆墨硯紙(ひつぼくけんし)」といい,中国では“笔墨纸砚”という.

(1)筆“笔,毛笔”:

秦の蒙恬(もうてん)が作ったといわれているが,甲骨文“甲骨文”に筆という文字があるので,殷代にはすでにあったと考えられる.現在発見されている最古のものは,戦国時代の長沙筆(ちようさひつ)“长沙笔”.

毛の材料は鼬(ゆう)“鼬”,羊“羊”,鹿“鹿”,兎“兔”,鶏“鸡”など動物の毛が主であるが,胎毛(赤ちゃんの産毛)“胎发”や植物でも作る.浙江省湖州産の湖筆(こひつ)“湖笔”が有名である.

(2)墨“墨”:

昔は石墨を磨りつぶし漆を混ぜて使っていたらしい.固形墨が作られるようになったのは漢代のころといわれている.墨は松や油を燃やして煤(すす)をとり膠(にかわ)や香料などを混ぜて作る.煤は粒子が細かいほど良質で,墨の頭に漆煙(しつえん)“漆烟”,超貢煙(ちようこうえん)“超贡烟”,貢煙(こうえん)“贡烟”,頂煙(ちようえん)“顶烟”などの煤の質を示す符牒がついているが,文化大革命の際は“油烟一〇一,油烟一〇二”というような符牒も使われた.安徽省の徽墨(きぼく)“徽墨”が有名である.

(3)紙“纸”:

後漢の蔡倫(さいりん)“蔡伦”が発明したと伝えられているが,現在はそれ以前の前漢時代のものも出土している.紙が発明される以前は,竹片,木片,絹に書いていた.

紙の種類は,日本には楮紙(ちようし),麻紙(まし),鳥の子紙,三椏紙(みつまたし)その他があり,中国には宣紙(せんし)“宣纸”,竹紙(ちくし)“竹纸”,毛辺紙(もうへんし)“毛边纸”のほか多数あるが,これらの中でも安徽省の宣紙が質も良く種類も豊富である.

(4)硯“砚台,砚”:

いつ頃できたかはっきりしないが,出土しているものでは漢代の石硯が最も古い.

代表的な硯の種類は,次のとおりである.

端渓硯(たんけいけん)|端砚.

歙州硯(きゆうじゆうけん)|歙砚.

澄泥硯(ちようでいけん)|澄泥砚.

洮河緑石硯(とうがりよくせきけん)|洮砚.

松花江緑石硯(しようかこうりよくせきけん)|松花石砚.

硯材としては石硯のほか

玉硯(ぎよくけん)|玉砚.

瓦硯(がけん)|瓦砚.

瓦当硯(がとうけん)|瓦当砚.

鉄硯(てつけん)|铁砚.

陶硯(とうけん)|陶砚.

漆硯(しつけん)|漆砚.などがある.

5その他の書道用語

(1)対聯(ついれん)“对联”:

中国では,宮殿“宫殿”,廟宇(びようう)“庙宇”,楼閣“楼阁”,住宅“住房”などの門や柱の両側に“对联”を掛けている.これは細長い一対の掛け物で,内容は対句(ついく)“对偶”になっている.一般の家庭で掛けるものには,正月の“春联”,結婚式の“婚联”,人の長寿を祝う“寿联”,死者を悼む“挽联”などがある.

(2)印“印,图章”

落款印(らつかんいん)|落款印,名章――落款(署名)の下に押すもので,上に姓名印“姓名印”,下に雅号印“雅号印”を押すが,略して一つにすることもある.

引首印(いんしゆいん)|起首印――作品の書きはじめの所に押す印.

遊印(ゆういん)|闲章――作品のバランス上,空白の部分に押すことがある.

文字が凸起しているものを朱文(しゆぶん)“朱文,阳文”,へこんでいるものを白文(はくぶん)“白文,阴文”という.