関連語

精選版 日本国語大辞典 「透塀」の意味・読み・例文・類語

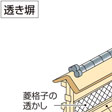

すかし‐べい【透塀】

- 〘 名詞 〙 間をすかして、内部の見えるようにした塀。

世界大百科事典(旧版)内の透塀の言及

【垣】より

…先端を三角形にとがらせた厚板を密に縦に並べた瑞垣は,春日大社などで用いられ,また中世の絵巻物にも多く描かれているので,古い時代の神社では非常に多く用いられたと考えられる。しかし神社でも,寺院建築の回廊の影響を受けて,壁面に格子をはめこみ,上に屋根をかけたものがしだいに多く用いられるようになり,これは瑞垣,玉垣,あるいは透塀(すきべい)と呼ばれる。古代の宮城や寺院の周囲の垣には築地が多く用いられた。…

【塀】より

…数寄屋建築などに用いる塀で,杉皮を縦に張って竹で押さえたものも大和塀と呼んでいる。板を透かして張った見通しのきく塀は透垣(すいがい)または透塀(すきべい)というが,近世の神社や霊廟で用いられる透塀は,板ではなく格子あるいは菱格子をはめ欄間あるいは腰下に彫刻を付けて屋根を設けたものが多い。後者の代表的な遺例としては日光東照宮のものがよく知られている。…

※「透塀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...