日本大百科全書(ニッポニカ) 「オキエソ」の意味・わかりやすい解説

オキエソ

おきえそ / 沖狗母魚

沖鮧

沖鱛

snakefish

bluntnose lizardfish

[学] Trachinocephalus trachinus

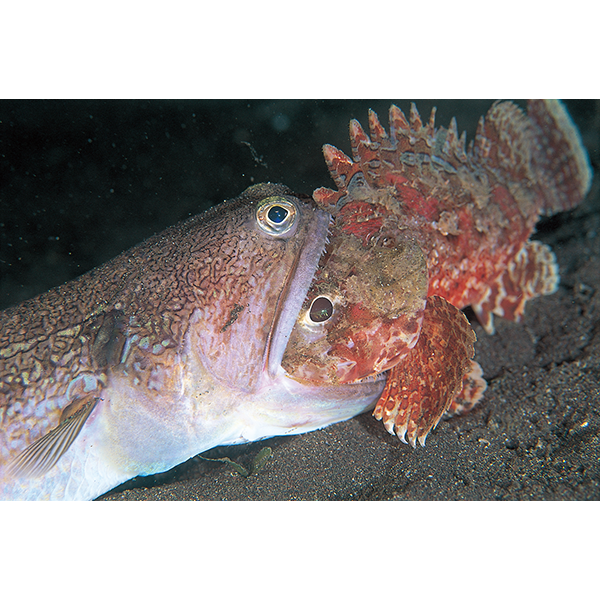

硬骨魚綱ヒメ目エソ科に属する海水魚。北海道南部、岩手県以南の太平洋、新潟県以南の日本海、小笠原(おがさわら)諸島、沖縄県、東シナ海などの日本近海、朝鮮半島南岸、台湾など、東太平洋を除く全世界の熱帯から温帯の海域に広く分布する。体は円筒形で、背びれの起部付近でもっとも高く、尾柄(びへい)に向かってだんだんと低くなる。腹びれ起部の高さは体幅よりも大きい。頭の背縁は吻端(ふんたん)から目の前縁にかけて急角度で上昇する。吻は丸くて著しく短く、眼径よりも明瞭(めいりょう)に短い。目は頭頂近くにある。両眼間隔幅は狭くて、眼径より小さい。口は大きく、斜めに開き、上顎(じょうがく)の後端は目の後縁をはるかに越えて、後方に伸びる。下顎の前端は上顎の前端を越える。上下両顎の歯は大きく、側扁(そくへん)し、先端でとがって列をなす。口蓋(こうがい)部の左右各側に2列からなる歯帯がある。鱗(うろこ)は円鱗(えんりん)で、側線鱗数は54~58枚。背びれは12~13軟条で、吻端から脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)までの長さの中間か、すこし前から始まる。臀(しり)びれは14~17軟条で、基底(付け根の部分)は背びれ基底よりかなり長い。胸びれは短く、先端は腹びれの起部に達しない。腹びれの後端は臀びれ起部に達しない。腹びれの外側の軟条は内側の軟条よりもかなり短い。体は淡黄色で、側面に数列の黄色と緑青色の縦帯が交互に走る。鰓孔(さいこう)の上端に黒点があり、後縁に沿って斜めに走る。水深100メートル以浅に生息するが、普通は水深20メートルの砂底や砂泥底に多くすむ。日中は胸びれを使って砂や砂泥に潜り、目だけ出しており、夜間に魚類、シバエビなどの小形底生動物を食べる。産卵期は9~10月。卵は径が1ミリメートル前後で、油球がなく、表面に亀甲(きっこう)模様がある。孵化仔魚(ふかしぎょ)は肛門(こうもん)前の膜ひれに6個の黒色素胞(こくしきそほう)をもつ。稚魚や幼魚は沿岸の藻場で見られる。最大体長は30センチメートルに達する。沿岸の小形底引網で漁獲されるが、味はそれほどよくないので、練り製品の材料にされる。

従来、本種の学名にはT. myopsが使われていたが、2016年のポランコAndrea Polanco FernandezらによるDNAの分析の結果、インド洋・太平洋産種は別種であることが判明した。これにより、タイプ産地(新種記載時の採集地)が長崎であるT. trachinusにオキエソの和名が与えられた。

[上野輝彌・尼岡邦夫 2025年5月20日]