日本大百科全書(ニッポニカ) 「クロハツ」の意味・わかりやすい解説

クロハツ

くろはつ / 黒初

[学] Russula nigricans Fr.

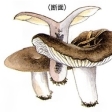

担子菌類、ハラタケ目ベニタケ科のキノコ。傘は丸い山形から開いて浅い漏斗(ろうと)状になる。初めは煤(すす)けた白、しだいに汚褐色から黒くなる。肉は充実して硬いがもろい。色は、最初は白色であるが、空気に触れると赤く変わり、ついには黒くなる。ひだは厚く、幅広く、粗く並び、初め白、のち黒変する。胞子紋は白。分布は日本をはじめ世界各地に広く、夏から秋にかけて雑木林に発生する。

美味な食菌とする人もあるが、類似の毒菌にニセクロハツR. subnigricans Hongoがあるので食べないほうがよい。ニセクロハツの傘は初めから黒褐色、肉は白いが、空気に触れると赤くなるが黒くはならない。そのほかにクロハツに似るが、ひだが密生するクロハツモドキがある。クロハツの仲間にはヤグラタケが寄生することが多い。

[今関六也]