日本大百科全書(ニッポニカ) 「大帷」の意味・わかりやすい解説

大帷

おおかたびら

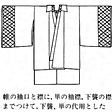

(1)公家(くげ)の衣服の一種。麻布製、単(ひとえ)仕立ての汗取ともよばれた夏の下着である帷が、中世後期より服装の簡略化とともに、小袖(こそで)の上に夏冬とも大帷と称して用いられた。この襟に単と下襲(したがさね)の襟の一部、すなわち首の周辺部のみを縫い付け、また袖に端袖(はたそで)のごとく単の紅綾(くれないのあや)をつけて、単、下襲の身頃(みごろ)と袖を略した形とした。さらに夏ばかりではなく、冬も大帷で単や下襲の代用とするようになった。胴の部分は冬は白、夏は紅染めである。

(2)鎌倉時代以降、武家が直垂(ひたたれ)や大紋(だいもん)の下に着用した内衣。単仕立て、広袖形式で、麻布のほか絹製のものも用いられた。

[高田倭男]