関連語

精選版 日本国語大辞典 「松脂蝋燭」の意味・読み・例文・類語

まつやに‐ろうそく‥ラフソク【松脂蝋燭】

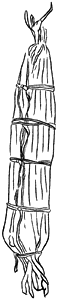

- 〘 名詞 〙 笹の葉に円い棒状に包んだ松脂。蝋燭の代用とした。まつろうそく。

松脂蝋燭〈骨董集〉

松脂蝋燭〈骨董集〉- [初出の実例]「羽州松脂蝋燭図、長曲尺八寸五分余」(出典:随筆・骨董集(1813)中)

世界大百科事典(旧版)内の松脂蝋燭の言及

【たいまつ(松明)】より

…灯火具の一種。枯れた松の脂(やに)の多い部分を集め,たばねてつくる。神話では伊弉諾(いざなき)尊が黄泉国(よみのくに)を訪れるとき,櫛の男柱を欠いて燭(しよく)としたとつたえる。国語の〈たいまつ〉は〈たきまつ(焼松)〉の音便であろう。手火松(たひまつ)とする語源説は文献からは成立しない。松を灯火に用いるには,〈ひで〉(根の脂の多い部分)をこまかく割って台の上で燃やすことが,近年まで日本の山村や中国の一部で行われており,松脂をこねて棒にした〈松脂ろうそく〉も用いられていた。…

【ろうそく(蠟燭)】より

…当時,日本で用いられたろうそくはやはり〈蜜ろうそく〉で,中国から輸入された貴重品であったから,宮廷・寺院の一部に用いられたにすぎず,平安後期に中国との交通がとだえるに及んでその輸入も中絶して,エゴマなどの灯油の製造が発達することになった。〈松やにろうそく〉の製造が行われるようになったのも同じ事情によるものであったであろう。〈松やにろうそく〉にはモロコシなどを入れて燭心とするものと,まったくこれをしないものとがあり,普通には燭心を入れずに作ったから,〈松やにろうそく〉は技術的には最も原初的なろうそくと称すべきものであった。…

※「松脂蝋燭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...