関連語

精選版 日本国語大辞典 「蝋燭」の意味・読み・例文・類語

ろう‐そくラフ‥【蝋燭】

- 〘 名詞 〙

- ① 糸または紙をより合わせたものを芯(しん)として、その周囲を蝋またはパラフィン蝋で塗り固め、円柱状に成型して灯火の用に供するもの。用途によって大きさ、形など種々ある。ろうしょく。らっそく。らんそく。

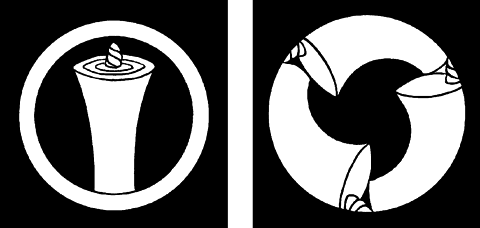

- ② 紋所の名。①をかたどったもの。丸に一つ蝋燭、三つ割り蝋燭などがある。

丸に一つ蝋燭@三つ割り蝋燭

丸に一つ蝋燭@三つ割り蝋燭

- ③ 手淫をいう。

- [初出の実例]「らうそくの仕様見て居る丸額」(出典:雑俳・銀土器(1716‐36))

蝋燭の語誌

( ①について ) ( 1 )仏教とともに伝来し、当初は仏教の儀式用として宮廷・寺院で用いられた。一般に使われるようになるのは、江戸時代に入ってからであるが、語形にはランソク・ラッソクなどゆれがある。

( 2 )まずは蜂の巣で作る蜜蝋燭の製法が伝わり、後に、漆や櫨の実から蝋を採って作る製法が伝わった。

( 3 )国産のものが製造されるようになったのは室町時代後期から。江戸時代には「木蝋」として技術的に発達し、急速に普及した。

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...