関連語

精選版 日本国語大辞典 「賽銭箱」の意味・読み・例文・類語

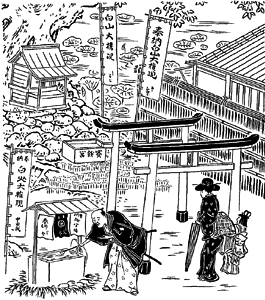

さいせん‐ばこ【賽銭箱】

世界大百科事典(旧版)内の賽銭箱の言及

【賽銭】より

…こうして賽銭の目的も多彩となり,敬虔な報謝の性格から,神仏の加護や利益を取引しようとする一種の投資的な祈念をこめた散銭もあった。中世後期から盛行した名神大寺への庶民群参の風潮とあいまって,ほとんどの社寺に賽銭箱が設けられたが,ただ日蓮宗不受不施派(ふじゆふせは)の寺院だけにはこの箱が置かれなかった。賽銭には謗法(ほうぼう)(他宗の人)の銭がまじるからである。…

※「賽銭箱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...