日本大百科全書(ニッポニカ) 「かい巻」の意味・わかりやすい解説

かい巻

かいまき / 掻巻

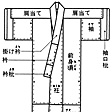

寝具で、掛けぶとんの下に用いる綿入れの夜着(よぎ)の一種。小夜着より小型で綿も夜着より少なく入れ、袖下(そでした)から身頃(みごろ)の脇(わき)にかけての燧布(ひうちぬの)をつけないで仕立てたもの。かい巻はふとんと異なって襟元が完全に包まれるので、肩から風が入らず、また体温の放散を防ぐから、暖かく就寝することができる。表布は無地、縞(しま)が多く、綿織物、紬(つむぎ)など、裏布は無地の新モス、絹紬(けんちゅう)などを用いる。中に木綿綿(わた)(ふとん綿)を入れてふとんと同様にとじ、肩当て、掛け衿をかける。すでに室町時代の『御湯殿上日記(おゆどののうえにっき)』に「御かいまきの御ふく一つまいる」の記録がみられ、広く一般にも普及してきたが、昭和に至って毛布の普及と寝具の洋風化により、今日では利用度が以前に比し減少する傾向にある。

[藤本やす]