改訂新版 世界大百科事典 「トカゲハダカ」の意味・わかりやすい解説

トカゲハダカ

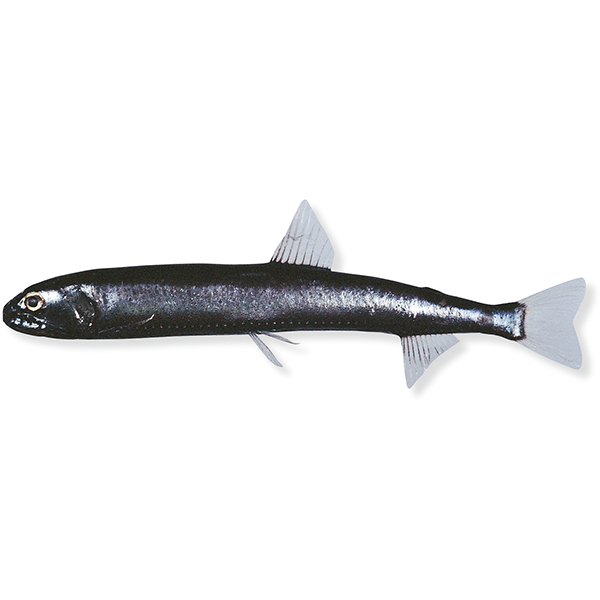

Astronesthes ijimai

サケ目トカゲハダカ科の深海魚。鋭いきば状の歯と大きく開く口をもち,下あごにある1本のひげの先端の発光器で餌を誘引かつ攻撃して丸のみにする。本州中・南部の外洋に分布し,夜間,海面付近に浮上することがある。体色は黒褐色でビロードのような色調をもつ。ひれには色素がない。腹びれは体の中心下方にあり,背びれはそれよりやや後位。しりびれは背びれと尾びれの中間下方に位置する。背びれの後方にあぶらびれがあるほか,しりびれ前方にもあぶらびれがあるのが,他の魚には見られない大きな特徴である。体側の腹縁および腹面に沿って2列の発光器列が走る。下あごのひげは頭長より長く,その先端に白色の球状発光器をもつ。体長は10cmに達する。まれにしか採集されず食用とはならない。日本産のトカゲハダカ科Astronesthidae魚類としては,本種のほかにヤモリハダカ,ホオジロトカゲギス,クロトカゲギスなど7種が知られている。

執筆者:川口 弘一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報