日本大百科全書(ニッポニカ) 「壁孔」の意味・わかりやすい解説

壁孔

へきこう

植物の細胞壁にあって、隣り合う細胞どうしの水分などの通路となる壁の薄い部分をいう。以前、細胞壁は細胞膜と呼び習わされていたため、壁孔は膜孔とよばれていた。細胞壁は、細胞どうしを接着している細胞間層に、薄い一次壁と厚い二次壁が堆積(たいせき)してできており、壁孔はこの二次壁が欠如した部分にできる。

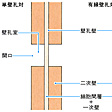

壁孔の形、大きさ、配列などはさまざまであるが、大別すると単壁孔と有縁壁孔とに分けられる。単壁孔とは細胞内への開口と壁孔壁が同じ大きさのものをいい、柔組織の細胞などに広くみられる。有縁壁孔とは周囲の二次壁がアーチ状に張り出して、壁孔壁より小さい開口になるものをいい、道管や仮道管などの通道要素にみられる。これらの壁孔においては、水分などの通路というその働きから、隣接する細胞どうしの壁孔が対(つい)になっているのが普通である。これを単壁孔対などとよぶ。なお、とくに有縁壁孔と単壁孔が対をなした場合は半有縁壁孔対、あるいは単に半有縁壁孔とよぶ。

[鈴木三男]

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...