改訂新版 世界大百科事典 「樏」の意味・わかりやすい解説

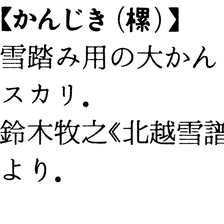

樏 (かんじき)

わら(藁)沓(くつ)やゴム長靴などの下につけて雪上,湿地の歩行や作業に用いるはきもの。雪の中に足が埋まらぬよう木の板や竹で輪や枠をつくり,縄をつけて沓をしばる。すだれ状に編まれたものもある。竹を輪にした単輪のものは平地での雪踏みや雪おろしに用い,爪のある複輪のものは,かたい氷雪上での狩猟の際,すべり止めに用いた。鉄のすべり止めをつけたかねかんじきは江戸時代につくられ,春先の凍った雪道で使われた。また深田の稲刈りの際にはく田下駄にもカンジキと呼ばれるものがある。同様のはきものは西洋にもあり,その起源はスキーよりも古く,紀元前3000年ころには北ヨーロッパで使われていた。またエスキモーなど北方狩猟民の交通具でもある。

執筆者:潮田 鉄雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報