化学辞典 第2版 の解説

溶媒の構造形成的相互作用

ヨウバイノコウゾウケイセイテキソウゴサヨウ

conformative interaction of solvent

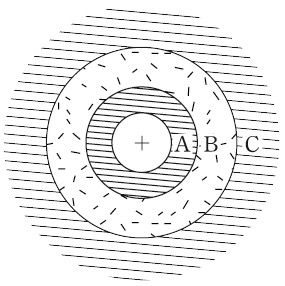

溶質を溶媒に溶かすと,図に示すように,溶質イオンの周囲には溶媒分子の配向の仕方によって,A:溶媒分子の配向が固定された領域,B:溶媒の構造が破壊された領域,C:溶媒が正常な構造をもつ領域,が形成される. 図において,A領域およびB領域の生成は,それぞれエントロピーの減少および増加を伴う.B領域に比べてA領域の大きいイオンは,周囲の構造を整えて秩序性を増大させるので,構造形成的とよばれる.構造形成的相互作用の場合は溶液の粘性が増大し,イオン伝導性は低下する.B領域に比べてA領域の比較的小さいイオンは周囲の構造を乱れさせ,秩序性を減少させるので,構造破壊的とよばれる.構造破壊的相互作用の場合は溶液の粘性は低下し,イオン伝導性が増大する.水溶液の場合,K+ や Cl- はわずかに構造破壊的であり,NO3-やClO4-は強く構造破壊的である.K+ や Cl- よりイオン半径が小さいか,電荷の大きいものは構造形成的である.H3O+やOH-は構造形成的である.一般に,陽イオンは陰イオンよりも構造形成的である.

図において,A領域およびB領域の生成は,それぞれエントロピーの減少および増加を伴う.B領域に比べてA領域の大きいイオンは,周囲の構造を整えて秩序性を増大させるので,構造形成的とよばれる.構造形成的相互作用の場合は溶液の粘性が増大し,イオン伝導性は低下する.B領域に比べてA領域の比較的小さいイオンは周囲の構造を乱れさせ,秩序性を減少させるので,構造破壊的とよばれる.構造破壊的相互作用の場合は溶液の粘性は低下し,イオン伝導性が増大する.水溶液の場合,K+ や Cl- はわずかに構造破壊的であり,NO3-やClO4-は強く構造破壊的である.K+ や Cl- よりイオン半径が小さいか,電荷の大きいものは構造形成的である.H3O+やOH-は構造形成的である.一般に,陽イオンは陰イオンよりも構造形成的である.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報