日本大百科全書(ニッポニカ) 「結索法」の意味・わかりやすい解説

結索法

けっさくほう

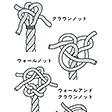

船舶において、索(ロープ)を他のものに結び付けたり、索と索をつなぎ合わせたりなどするときの結び方の総称。船の係留、貨物や船の設備・船用品などの取扱いや収納固縛、展帆や収帆などに索を用いるときの結び方。索の結び方は、使用する場所や目的などにより、長い間の経験とくふうからパターン化され、三つに大別することができる。

(1)索の端を止める方式 索が端からほぐれるのを防止したり、ひっかかりのための結び玉をつくるほか、装飾として行われることもある。

(2)索を他のものに結び止める方式 索の端を固定物に止めたり、荷物などを索端に縛ってつり上げたりつり下げて移動させるのに用いる。

(3)索と索をつなぐ方式 索が切れたとき、長さを増すときのほか、2本の索を重ね合わせて補強する場合にも用いられる。

[岩井 聰]