関連語

精選版 日本国語大辞典 「釜敷」の意味・読み・例文・類語

かま‐しき【釜敷】

- 〘 名詞 〙

- ① 釜や鉄瓶などを置くとき、その下に敷くもの。茶道では、籐(とう)・あし・竹・組み紐などを薄く平らに編んだものを用い、美濃紙一帖を四つ折りにした大きさのもの。水屋用の薄板製のものなどもある。釜置き。釜取り。

- [初出の実例]「釜敷の紙は、懐中より取出し候通にて直し候へば、切め向と客付の方に成申候、折め勝手と前へなり申候がよく候」(出典:石州三百ケ条(1665)一)

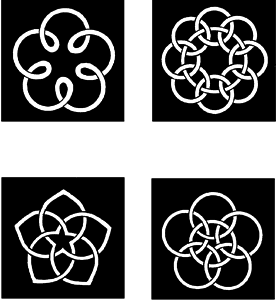

- ② 紋所の名。六角形や輪の形などをいろいろに組み合わせた文様で、釜敷梅鉢、釜敷桔梗、釜敷九曜、畳釜敷、六つ釜敷、五つ結び釜敷などの種類がある。

五つ結び釜敷@釜敷桔梗@釜敷九曜@釜敷梅鉢

五つ結び釜敷@釜敷桔梗@釜敷九曜@釜敷梅鉢

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...