関連語

精選版 日本国語大辞典 「鳥衾」の意味・読み・例文・類語

とり‐ぶすま【鳥衾】

世界大百科事典(旧版)内の鳥衾の言及

【瓦】より

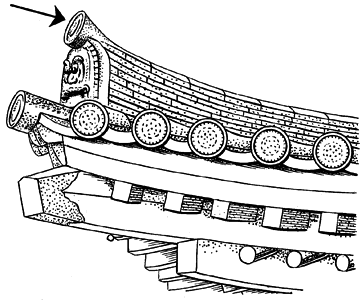

…それらを総称して道具瓦と呼んでいる。大棟や降り棟を積み上げる熨斗(のし)瓦,棟の下部で,平瓦の位置にできる空白をうずめる面戸(めんど)瓦,棟の端を飾る鴟尾(しび)や鬼瓦,入母屋造や寄棟造の隅木の先端を保護する隅木蓋瓦,棰(たるき)の先端を飾る棰先瓦などがあるが,時代が下り,屋根の構造が複雑になるにしたがって鳥衾(とりぶすま),雁振(がんぶり)瓦,留め蓋など機能に応じたものが作られるようになる。瓦は一貫して素焼きであったが,8世紀には平城宮や平城京の官寺の屋根を飾るために,緑釉瓦や二彩釉,三彩釉を施したものが作られ,10世紀には平安京で灰釉の瓦が作られた。…

※「鳥衾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...