日本大百科全書(ニッポニカ) 「シクロアルキン」の意味・わかりやすい解説

シクロアルキン

しくろあるきん

cycloalkynes

環内に三重結合をもつ脂環式炭化水素の総称。一般式CnH2n-4で示される。炭素‐炭素三重結合(C≡C)は直線的構造をとるので、小さな環ではひずみによるエネルギーが非常に大きく、環構造をつくれない。合成されている炭素数の最小のものは8員環のシクロオクチンで、これでも三重結合が直線状構造をとるために、かなりひずみがかかる。反応中間体としては6員環程度までは存在しうるといわれるが、室温では単離できない。

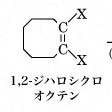

合成法は、相当する環状ジヒドラゾンの酸化水銀による酸化、または1,2-ジハロシクロアルケンの脱ハロゲン化反応による。には1,2-ジハロシクロオクテンの例を示す。接触還元で相当するシクロアルケン、シクロアルカンを与える。水銀塩触媒を用いて水を付加させると、環状ケトンが得られる。

[向井利夫]

[参照項目] |