日本大百科全書(ニッポニカ) 「ベンチュリー管」の意味・わかりやすい解説

ベンチュリー管

べんちゅりーかん

Venturi tube

ベルヌーイの定理を利用して、管中を流れる流体の質量束(流束)を測るようにくふうされた測定器。イタリアのベントゥーリG. B. Venturi(1746―1822)により考案されたのでこのようによばれるが、実用化したのはアメリカのハーシェルClemens Herschel(1842―1930)である(19世紀末)。

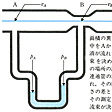

太い部分A(面積sA、そこでの圧力pA、流速vAとする)と細い部分B(同じく、sB、pB、vBとする)をもつ管を水平に置き、流体を流してやると、ベルヌーイの定理により、

pA+(1/2)ρvA2=pB+(1/2)ρvB2

が成立する。ここでρは流体の密度で、一定とする。この式は、圧力(静圧)と単位体積当りの運動エネルギー(動圧)の和が一定であることを示したもので、流速が大きくなると圧力は低くなることがわかる。管のA、B両部分で単位時間当りに流れる流体の質量束(流束、Qとする)は等しいから、

Q=ρvAsA=ρvBsB

である。これを利用すると、流束は、

と求められるから、圧力差が測定できれば質量束(流束)Qが決められる。ベンチュリー管は、A、Bの部分を連通管で結んでおり、そこの液面の高さの差から圧力差が測れるようになっている。

[池内 了]