改訂新版 世界大百科事典 「デルタ変調」の意味・わかりやすい解説

デルタ変調 (デルタへんちょう)

⊿-modulation

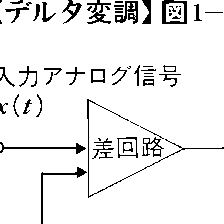

音声,画像などのアナログ信号をディジタル信号に変換する方法の一つで,1946年フランスで発明された。その動作原理を図1に示す。符号器では,入力アナログ信号x(t)と局部復号信号y(t)との差をとり,その差が正か負かをサンプリング時刻ごとに判定し,正ならば符号1を,負ならば符号0を出力する。この符号を復号器(受信側)へ伝送するとともに,符号器内の局部復号器へもフィードバックしてy(t)を修正する。復号器は局部復号器と同様の動作を行ってアナログ信号を再生する。このように回路構成が簡単なことが特徴である。図2は各部動作波形であり,y(t)が一定量⊿(デルタ)ずつ増減するため,デルタ変調または定差変調と呼ばれる。実際には,動作特性向上のために⊿を可変にしたアダプティブデルタ変調が実用化されており,衛星通信用,移動無線用,軍用などに広く用いられている。

執筆者:金子 尚志

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報