関連語

内科学 第10版 「フラビウイルス」の解説

フラビウイルス(ウイルス感染症)

フラビウイルスはフラビウイルス科フラビウイルス属(Flavivirus)に属するウイルス群の総称である.現在知られている60種をこえるフラビウイルスのうち約半数はヒトに疾患を起こす.プラス一本鎖RNAを遺伝子とし,エンベロープを有する直径40~50 nmの球形のウイルスである.

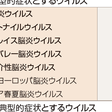

フラビウイルスの多くは野鳥,哺乳類を自然宿主とし,蚊あるいはダニにより媒介される節足動物媒介ウイルス(アルボウイルス)である.通常,ヒトは終末宿主であり感染源となることはないが,例外的にデングウイルスと黄熱ウイルスはヒトが自然宿主であり,感染源となる.これはウイルスが体内でよく増殖し高いウイルス血症となることによる. フラビウイルス感染症(flavivirus infection)(表4-4-4)の典型的な病態は脳炎および出血熱(出血傾向を伴う熱性疾患)といえる.しかし,脳炎や出血熱という病態を呈さず,いわゆる急性熱性疾患としての非定型的な症状のみで終わることも多い.[倉根一郎]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...