関連語

精選版 日本国語大辞典 「八掛」の意味・読み・例文・類語

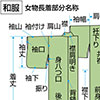

はっ‐かけ【八掛】

はき‐かけ【八掛】

- 〘 名詞 〙 「はっかけ(八掛)」の変化した語。

- [初出の実例]「当世小袖はきかけは黒繻子にてかくし」(出典:浮世草子・世間母親容気(1752)二)

世界大百科事典(旧版)内の八掛の言及

【あわせ(袷)】より

…日本の衣服特有の仕立て方で長着,羽織,長じゅばん,帯,コートなどがある。女物あわせ長着には胴裏と八掛(はつかけ)(裾回し),男物,子ども物には通裏(とおしうら)をつける。表地とのつり合いがたいせつで男女とも礼装のものは同じ表地を裾裏にも使う共八掛,共裏がきまり。…

※「八掛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...