関連語

世界大百科事典(旧版)内の太平簫の言及

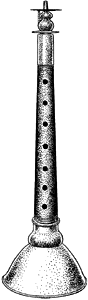

【スルナイ】より

…中国では明代に伝えられソーナー,スオナーなどと呼ばれ,鎖吶,鎖![]() などと記され,清代には嗩吶,蘇爾奈とも書かれた。朝鮮では太平簫または胡笛と称され,日本には江戸時代末期に清楽合奏(明清楽)の楽器として伝えられ,嗩吶(さない)と呼ばれた。アラビア語では,古来ミズマールmizmārの名で知られ,今日のエジプトでは大型のものをミズマール・バラディーmizmār baladī,小型のものをスイブスsybsと呼ぶ。…

などと記され,清代には嗩吶,蘇爾奈とも書かれた。朝鮮では太平簫または胡笛と称され,日本には江戸時代末期に清楽合奏(明清楽)の楽器として伝えられ,嗩吶(さない)と呼ばれた。アラビア語では,古来ミズマールmizmārの名で知られ,今日のエジプトでは大型のものをミズマール・バラディーmizmār baladī,小型のものをスイブスsybsと呼ぶ。…

※「太平簫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...