関連語

精選版 日本国語大辞典 「盲暦」の意味・読み・例文・類語

めくら‐ごよみ【盲暦】

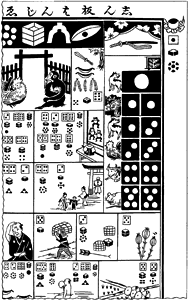

- 〘 名詞 〙 文字の読めない人のために、文字を用いないで、絵だけで書き表わした暦。近世、南部藩で行なわれた。絵暦。南部暦。《 季語・新年 》

盲暦(明治三十八年)

盲暦(明治三十八年)- [初出の実例]「狭布の里は、今南部領也。其府を離れし山隘の村民、文字を知らぬ故に、年々の暦日、農の為に村長より暦を絵にして作事を知らしむ。〈略〉且仏事祈祷には必ず般若心経を読誦す。是又盲暦に類して、一段おかしく、頤を解くに至るもの也」(出典:随筆・笈埃随筆(1789頃)七)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「盲暦」の意味・わかりやすい解説

盲暦

めくらごよみ

→絵暦

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「盲暦」の意味・わかりやすい解説

盲暦

めくらごよみ

「絵暦」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の盲暦の言及

【絵暦】より

…絵や記号で暦象を記した暦。大小暦や南部盲暦(めくらごよみ)が代表であり,江戸時代の半ば以降に多く作られるようになった。大小暦は月の大小を種々の絵で奇抜に表現した暦で,貞享・元禄(1684‐1704)のころから作られ,1765年(明和2)以降急激に流行した。…

※「盲暦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...