日本大百科全書(ニッポニカ) 「籠抜け」の意味・わかりやすい解説

籠抜け

かごぬけ

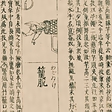

軽業(かるわざ)の一種で、江戸初期からの放下(ほうか)(僧形の下級芸能者)の曲芸。『和漢三才図会(ずえ)』によると、延宝(えんぽう)年間(1673~81)に長崎からきた小鷹和泉(こたかいずみ)と唐崎竜之助(からさきりゅうのすけ)が大坂で初めてこの技をなしたという。口径1尺半(約50センチメートル)、長さ7~8尺の竹籠を台の上に固定させたり空中に吊(つ)り下げたりし、籠の中に火のついたろうそくを何本も立てたり、あるいは刀をぶっ違いに刺したりして、その中を菅笠(すげがさ)をかぶって飛び抜けた。『大和守(やまとのかみ)日記』に1680年(延宝8)の江戸における記事もある。明治初頭に「ろうそく屋さんてふ」という名人もあった。現代のサーカスにもみられる。

[織田紘二]