関連語

精選版 日本国語大辞典 「脛当て」の意味・読み・例文・類語

すね‐あて【脛当・臑当・髄当】

- 〘 名詞 〙

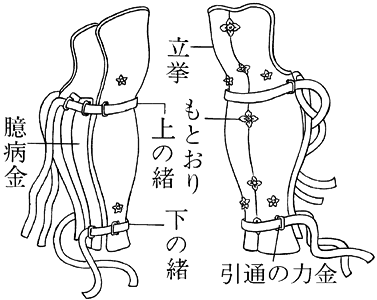

- ① 武装の小具足の一種。敵の攻撃に備えて脛を包みおおうもの。鉄板三枚を蝶番留(ちょうつがいどめ)とした筒脛当(つつすねあて)、この上に膝の覆いをつけた大立挙(おおたてあげ)、小鉄板による篠脛当(しのすねあて)、鎖だけを家地(いえじ)につけた鎖脛当、篠を鎖でつないで家地のない越中脛当などがあり、時代によって相違する。すねよろい。

脛当①

脛当①- [初出の実例]「多用二紺水干小袴一、或用二生絹一、皆蒙二冑折烏帽子一、付二骸宛一、着二革貫一、僮僕負二胡籙一持レ甲」(出典:兵範記‐保元元年(1156)七月一〇日)

- 「銀の磨著(みがきつけ)の腨当(スネアテ)に金作の太刀二振帯(はい)て」(出典:太平記(14C後)六)

- ② 野球の捕手などが、脛を保護するために用いる道具。〔新語常識辞典(1936)〕

脛当ての補助注記

①に相当するものは古くから存し、二枚鉄の筒状のものが古墳から出土されたり、札(さね)製とおぼしきものを着けた姿の武装埴輪が発掘されたりしているところから、「三代格‐一八」に認められる「脚纏」(弘仁六年二月一六日)、「足纏」(貞観一二年一月一五日)も脛当のことと考えられる。

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...